化学基礎 モル(物質量)の計算問題(標準状態の気体の体積など)の解き方:計算力に応じて対応していきましょう。〔比の使い方、単位を使った解法など〕

こんにちは、井出進学塾です。

高校化学の導入部分で、物質量(mol)の計算が出てきます。

昨今、ユーチューブ動画などでもさまざまな解説が出ていますが、どうしても大切な視点が抜けています。私の、あげている解説動画も同じです。

それは・・・

「その人の計算力に応じた処理の仕方」・・・というところです。

もちろん当塾は、マンツーマン授業を専門としていますので、そういう部分に長(た)けています。

しかし、一般公開している解説動画では、そういう部分がたりないということを、常々(つねづね)、感じていました。

最近、(一時的なこととは思いますが)、当塾の高校化学計算問題の解説ページが、「(高校)化学 計算問題」というワードでグーグル検索すると、検索トップになっていて、アクセス数もすごいです。

その責任も、あるので、今回この内容を、ここに記します。

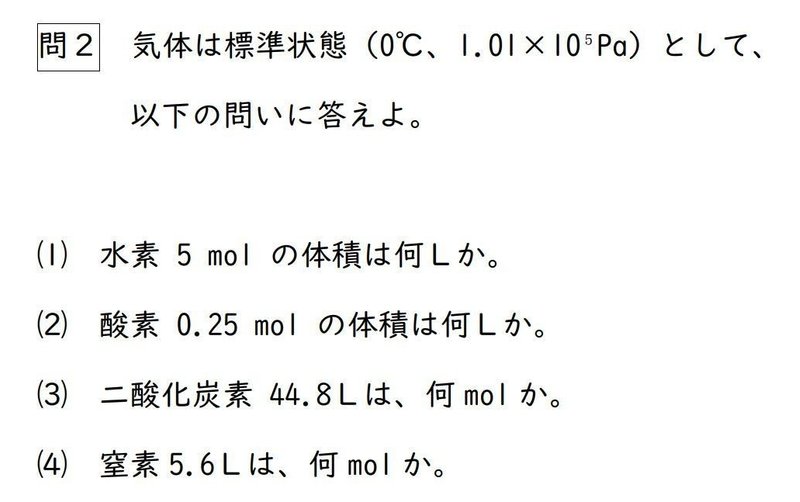

とりあつかうのは、こちらの問題です。

考え方を説明するので、軽めの問題です。

(問2からですが、細かいことは気にしないでください。)

はじめに 「物質量」とは?

(大切なところなので、簡単に確認しておきます。

ここは大丈夫、という方は次に進んでよいです。)

原子や分子は、ひじょうに小さいので、1個や数個単位で質量や体積を考えるのは、効率(こうりつ)が悪すぎてたいへんです。

そこで、6.0×10²³個の粒子の集団を考え、これを1molとしました。

このmol単位での物質の量の表し方を「物質量」といいます。

(「物質量」=「mol数」と考えていいでしょう。)

(この「6.0×10²³個」という数は、途方もなく大きな数ですが、それだけ原子や分子は、小さいということです。)

気体の体積は、水素、酸素、二酸化炭素など種類によらず、その気体をつくっている粒子の数によって決まります。

粒子の数によって決まるということは・・・

「mol数〔物質量〕によって決まる」・・・と言っていいですね。

実際、決まっています。

ただし、気体は温度や圧力によって、体積が変化します。

基準となるところを、確認しておくと便利です。

そこで、温度:0℃、圧力:1.01×10⁵Pa〔パスカル〕を、気体の標準状態と呼ぶことにしました。

標準状態で、気体の種類にかかわらず1molあたりの体積は22.4Lです。

「気体の種類にかかわらず」・・・というのが、ポイントです。

以下、⑴~⑷まで、水素、酸素、二酸化炭素、窒素が出てきますが、すべて同じように処理します。

⑴ (標準状態の)水素 5mol の体積は何Lか。

「みはじ」のような図がありますが、あんなのに絶対に頼らないように。

「意味」を、おさえていくことが大切です。

毎回、ほんの少しずつでも頭を使って考えることで、すぐに定着していきます。

逆に、安易な処理法に頼っても、なかなか得点力がついていくことはありません。(厳しい言い方をすれば、そんな勉強に意味はありません。)

さて、この問題です。

標準状態なので、1mol あたりの体積は 22.4Lです。

例えば、2mol あったとしたら、22.4×2 より、44.8Lです。

「かけ算」で処理すれば、よいですね。

「22.4×5」の計算をして答えです。

計算の過程としては、5をかけるので、10をかけてから半分に(÷2)すると簡単です。(くわしくは、解説動画参照)

正解:112L

「22.4L」というのは「単位あたりの量」なので、そのあたりを意識できるといいです。この点については、おいおい説明していきます。

⑵ (標準状態の)酸素 0.25mol の体積は何Lか。

例えば、⑴のように 5mol ならば、すなおに 22.4Lに 5 をかければよいと、わかりますね。

それと同じなので、この問題も「22.4×0.25」で処理すればよいとわかれば、それで十分です。

どうしても、ピンとこないという方は「比」に頼りましょう。

・・・1mol で22.4Lだから、0.25mol は何(x)Lか?・・・ということで、太字の部分で比の式を立てて・・・

1〔mol〕:22.4〔L〕=0.25〔mol〕:x〔L〕

これを、「(外がけ)=(内がけ)」で変形しますと、・・・

「x=22.4×0.25」という形になりますので、結局、同じことだということは、すぐに確認できます。

でも、やはり、これくらいは比に頼らずに、最初からかけ算で処理できた方が、望ましいです。

私も若いころは、逆に、やみくもに何でも「比で処理しとけ」・・・という指導をしがちでしたが、最近では、それはまちがいだと気づき・・・

「なるべく、比に頼らない。でも、ちょっとでも考えにくかったら、迷わず比に頼ればいい」・・・というのが、今のところの結論です。

大切なのは、「なるべく比に頼らない」という方向性、というか意志のようなもので、実際、ご自身の状況に合わせ、どちらで処理しようが、まったくかまいません。

なお、「最初からかけ算が望ましい」という意見を、少し補足しておきます。

0.25 というのは、分数にすると1/4(4分の1)です。

ですから、0.25をかけるということは、もとの数を4分の1にするということです。(小学校のときに勉強した内容です。1より小さい数をかけると、かけられた数は、もとの数より小さくなります。)

ここらへんがつかめていると、この問題でも違和感なく、最初からかけ算で処理できますし、それが望ましいですね。

正解:5.6L

⑴⑵ 解説動画

⑶ (標準状態の)二酸化炭素 44.8L は、何mol か。

簡単なところで、確認しておきましょう。

標準状態で 1mol あたりの体積が 22.4Lなので、 2mol の体積はその倍の 44.8 Lです。・・・ということで、この問題の答えは、「2mol」です。

考え方としては・・・

44.8Lの中に、22.4L(1mol)が、いくつ入っているか、考えることになりますよね。

・・・なので、わり算です。

「44.8÷22.4」という計算で、2mol と求められます。

正解:2mol

⑷ (標準状態の)窒素5.6Lは、何molか。

⑶と同じように、5.6Lの中に22.4L(1mol)はいくつあるか?と考えて、「5.6÷22.4」という、わり算の式が立てられるのが、ベストです。

わかりにくければ、比に頼って、まったく問題ありません。「みはじ」のなかまのような、安易な解法を使うよりずっといいです。

・・・1mol で22.4L、今、窒素は何(x)mol あるので体積が 5.6L か?・・・ということで、太字の部分で比の式を立てて・・・

1〔mol〕:22.4〔L〕=x〔mol〕:5.6〔L〕

これを、「(内がけ)=(外がけ)」で変形しますと、・・・

「22.4x=5.6」という形になります。

この後、約分して簡単にもできますので、これもよい解法です。(計算過程は、解説動画を参照)

でも、やはり最初から、「5.6Lの中には、22.4L(1mol)がいくつ入っているか?」と考えて、わり算で処理できれば、それにこしたことはありません。

正解:0.25mol

⑶⑷ 解説動画

※わり算には2種類あります。

この2種類というのは、まったく特別なことでなく、ふつうに小学校「算数」で習う内容です。

しかし、この「2種類」を意識できているかどうか?が、・・・

高校化学・物理などを、ストレスなくこなせるようになるかならないかの、大きなポイント・・・というのが、私の、今のところの1つの結論です。

(できる生徒さんというのは、意識しているつもりがなくても意識できています。)

この件に関しましては、冊子「小学生でもできるたった3つのことをするだけで誰にも物理は簡単にできる」に、くわしくまとめております。

近日、こちらの媒体(note)でも公開する予定です。

別解 〔単位〕をもとにした解法

(こちらの内容は、さすがに文章だけでは伝えづらいところがあります。

解説動画の方も、参照ください。)

「22.4」というのが、どういう値か?・・・

(標準状態での)1mol あたりの体積(L)です。

ですから、単位は〔L/mol〕です。

「22.4 L/mol」という、ことですね。

この〔L/mol〕というのは、もともとは分数です。分数の棒を斜めにして、1行で表す書き方です。〔L〕は分子、〔mol〕は分母、の要素です。

⑴⑵は、何〔L〕かを、求める問題でした。

「22.4 L/mol」の、分母の〔mol〕がなくなれば、〔L〕単位の値になります。

なので、5 mol や 0.25 mol などの「mol 数(物質量)」をかければ、ちょうど〔mol〕が約分できて消えて、〔L〕単位の答えになります。

・・・やっぱり、この説明では、まったく分からないと思います。

解説動画を、ご覧ください。

一応、⑶⑷にも、軽くふれておきます。

これらは、〔L〕単位の値を、〔mol〕単位の値になおそう、・・・という問題でした、

もとの、44.8〔L〕や、5.6〔L〕という値に、「22.4 L/mol」の逆数をかければ、「〔mol〕/22.4〔L〕」を書けることになるので、〔L〕が約分で消え、〔mol〕が残ります。

解説動画の方で、ご確認ください。

【別解】解説動画

なお、冒頭でふれた井出進学塾の「高校化学 計算問題」のページはこちらです

このページの問題より、発展的な内容を扱っています。

ここで勉強したことを活かし、とりくみましょう。

note上の「化学」解説記事は、マガジンにまとめております。

よろしければ、ご利用ください。

以上です。

コメントなどいただけると、とてもうれしいです。

執筆:井出進学塾(富士宮教材開発) 代表 井出真歩

井出進学塾のホームページは こちらをクリック

無料体験授業、受付中!!

富士宮教材開発のホームページは こちらをクリック

各種教材を、準備しております。

ユーチューブチャンネルは こちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?