Xデザイン学校第7回:ペーパープロトタイピング

こんなことを言ったらダメっぷりがさらに露呈するけど、台風のおかげで2ヶ月空いたし、その間には台湾での講義もあって、前回の内容を全然覚えていなかった。

そして前日六本木での公開講座で聴いたエスノグラフィーの解説やどこまで介入するべきかみたいなお話がまだぐるぐるまわっていて、頭がいっぱい。

また来た。たまにやって来る、インプット過多。出せる分だけとりあえず書き出して、あとは闇雲に勉強会の類に出かけずただじっと消化を待つしかない時期。

ストーリーボードは想像力

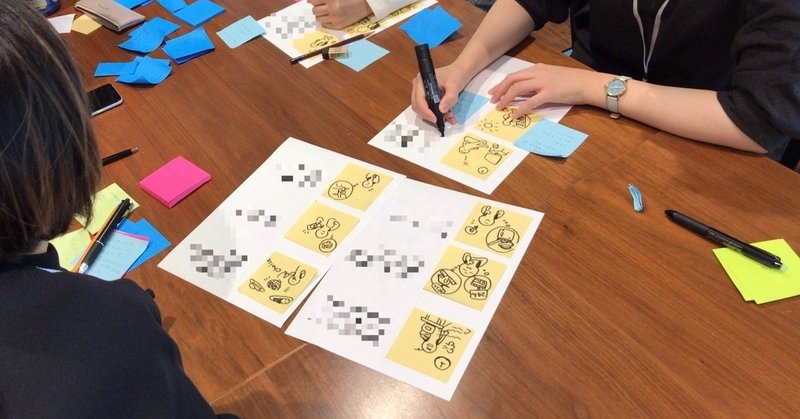

前回のアクティビティシナリオを使って、簡易ストーリーボードの書き起こしを行った。

「書かれた文章をイラスト化する」という作業に夢中になってしまったような気がする。

えーとじゃあここからここまでの文章が、場面1。ここからここは場面2。と、まず描くコマ数を区切って、それからその区切った場面を代表する情景を考えて、その情景をイラストに描く。この手順はなかなか最低だった。

本物の暮らしや行動、リアルの世界は、Netflixの番組やYouTubeの動画みたいに編集されてない。ハイライトのイベントだけが突然起こるんじゃなく、そこまでは歩いて移動するし、歩いたら汗もかくし、汗をかいたら肌に張り付く布が気持ち悪いと感じる。

現実を生きる人間のためにサービスを考えてるんだよなあ。

紙やポストイットを使う「やった感」というのは甘美で気持ちいい。これにとらわれないよう、気を付けないと。

アクティビティシナリオを書いてから、このストーリーボードの書き起こしまでの間はあけない方が良さそうだな。

それから、このあたりの作業では、いかに普段から自分や人の行動・その背景に気を払っているかがモノを言うなと感じる。学ぶにつれ、この仕事は就く人をすごく選ぶことがわかってきて、途方に暮れそう。

つくり手都合はいったん横に

(配布資料にはインタラクションシナリオをもとに、とあったけど、間違えて)出来上がったストーリーボードを見ながら、このユーザーの、この場面で必要な画面を描いていった。

途中何度も、UIやシステム目線の「こういう画面も要るんじゃないか」と意見が出て、それが本当に「このユーザーのこの行動に」必要なものかどうかを判断するのにすごく迷った。

ふと思ったけど、ここの作業はUIデザイナーには向いてないんじゃないか?知っていると、とらわれそう。

どこをどう画面に落とし込むかなかなか決められず難儀したので、場所を模造紙の上に移す。

スマートフォンの形に切り取った紙を、順に並べてみると急にすっきりと、整然と見えて、あれ、ここは次にどうなるの?と、足りていない穴の部分が浮き上がって見えてきた。

同じ机の上の作業なのにおもしろいな。

これを、5個くらいつくるんだよと教わった。習熟度、場面を複数想定して、そのユーザーの利用状況から書き起こしていく。

ユーザーは構造を知ろうとも探そうともしないというのがほんとにそうだよなぁと。

ともすれば画面のなかに一生懸命情報を綺麗にまとめようとしてしまうけど、構造が美しいかどうか自体はユーザーに関係ない。こうして行動の方から必要な情報を検討してみると出来上がるものが全然違ったりしそうだな。

土曜の講義後、夜から日曜にかけてこうして反芻している時間が一番学びになっているなと思う。日曜大事。

いただいたサポートは、制作活動や参考書籍購入に使いたいと思います。