離婚した親を持つ子どもが片親疎外に曝された場合の長期的感情的影響:系統的レビュー

この文献はオープンアクセスです。原題名、原著者名は以下の通りです。

掲載書:Current Psychology

原題名:Long-term emotional consequences of parental alienation exposure in children of divorced parents: A systematic review

原著者:Paloma Miralles, Carmen Godoy & María D. Hidalgo

離婚した親を持つ子どもが片親疎外に曝された場合の長期的感情的影響:系統的レビュー

パロマ・ミラーレス、カルメン・ゴドイ、マリア・D・イダルゴ

要旨

離婚した親を持つ子どもや青少年が、幼少期に片親疎外行動に曝された場合の感情的影響はよく知られているが、成人期における長期的な影響についてはエビデンスが殆ど存在しない。従って、この研究は、この分野の研究の現状とその主な結論を体系的にレビューし、将来の研究の指針となるギャップと限界を特定することを目的としている。文献の検索は電子データベースPsycInfo、MEDLINE、SCOPUS、Web of Science、PubMed、Cochrane Library、DART-Europe、ProQuest、Wiley、TESEO、Dialnet で行い、2019年2月に参考文献の二次レビューを実施、同年12月に更新をした。包含基準と除外基準に照らし、13件の研究、ジャーナルから出版された12件の論文と、定性的および定量的方法論の両方を使用した1件の博士論文を選択した。親の干渉や疎外に曝された子どもは、成人してからうつ病や不安症が現れ、精神病理のリスクが高まり、自尊心や自己充足感が低下する。それだけではなく、アルコールや薬物の使用率が上昇し、親同士の関係が困難になり、不安定な愛着が生じ、生活の質が低下し、離婚率が上昇し、喪失感や見捨てられ感、罪悪感を抱くようになる。彼らはまた、パートナーや自分の子どもの祖父母が子どもに対してこうした片親疎外行動を再現したと報告している。この研究の幾つかの限界を説明し、将来の研究への提案を行う。

キーワード 片親疎外、離婚、感情的影響、成人期

はじめに

家族は纏まりを持った組織であり、そのメンバーは、親同士の葛藤の場合と同様に、家族のプロセスに影響を与えたり、影響を受けたりする(Cummingsら, 2016)。このような葛藤は、マイナスの影響を最小限に抑えながら建設的なものとなり、家族機能において保護的な役割を果たし得る。あるいは、葛藤、激しい敵意、防衛姿勢、引きこもり、家族の一体性への脅威、または暴力や身体的攻撃の解決を嫌うことに特徴付けられる、破壊的なものにもなり得る(Zempら, 2016)。後者の葛藤は、子育てや家族関係の変化(CummingとDavies, 2010)、離婚(Martínez-Pampliegaら, 2015)、親のうつ病(Wishman, 2001)、親のアルコール依存症(CummingとDavies, 2010)、あるいは身体的虐待、精神的虐待、性的虐待(Sturge-Appleら, 2012)など、直接的および間接的な影響により、子どもの発達に重大な影響を及ぼす。

上述したように、親同士の葛藤は離婚のリスクを高め、結果として夫婦の機能不全を引き起こす(Bodenmann, 2005)。夫婦の別れは葛藤が終わったことを意味するものではない。なぜなら、争いが永続する新たなシナリオが現れるからである。Moranら(2015)は、離婚の20~25%で、両親が、貧弱なコミュニケーション、僅かな協力、大きな不信感、意思決定における意見の不一致によって特徴付けられる、高葛藤の共同子育て関係を示すことを指摘している。このシナリオでは、子どもから無条件に支援を受けることが主目的になり得る。両親は、子どもをメッセンジャーやもう一方の親に係る問題の相談相手として、あるいは葛藤における味方としてさえ利用し、自分たちの争いに子どもを巻き込み得る(Camisascaら, 2019)。この意味で、Borszomengy-NagyとSpark (1973) は、一方の親に対する忠誠心が必然的にもう一方の親に対する不誠実を意味する家族動態を説明するために、「忠誠葛藤」という用語を作り出した。一方、子どもは一方の親を拒否し、もう一方の親に献身的であると感じる(引き裂かれた忠誠心)。同様に、JohnstonとCampbell (1988) は、この忠誠のプロセスを、親とのコンタクトを制限する同調として説明しているが、完全な拒絶はなく、両価性の感情(怒り、悲しみ、愛)を示す傾向があると説明している(Johnston, 2003)。

BuchananとWaizenhofer (2016) は、親が子どもを問題の原因として焦点を当てたり(スケープゴート)、暗黙的または明示的に葛藤において味方するよう子どもに圧力をかけたりして、子どもを、緊張を煽る(三角関係)ために利用し得ると報告している。子どもは、親から感情的に距離を置くか、両親とのバランスの取れた感情関係を維持しようとすることで、この圧力に抵抗することがある。その結果、子どもは葛藤の中心に閉じ込められていると感じ、自分の中に忠誠葛藤を引き起こす可能性がある。しかし、圧力に屈してどちらかの側に立った場合、同調が起こり、もう一方の親に対する怒り、断絶、拒絶を引き起こす。同様に、KellyとJohnston (2001) は、別離または離婚後の親子関係は、肯定的なものから否定的なものへと連続的に概念化され得ると述べている。即ち、両方の親と肯定的な関係を確立することから始まり、その後、もう一方の親とのコンタクトと関係を維持しながら一方の親との親近感を高め、一方の親と同盟関係を築き、正当な理由で距離を置き、そして最後に、連続した繋がり最も望ましくない終点、子どもの疎外に行き着く。これらの著者によると、疎外は高葛藤の離婚で一般的に起こり、子どもは明らかな罪悪感や曖昧な感情を示すこともなく、一方の親とのコンタクトに対して激しい拒絶と抵抗を示す。

この現象は研究全体を通して様々な方法で概念化されているが(「離婚に伴う悪意のある親症候群」,Turkat, 2002年、「脅迫する母親症候群」,Klass & Klass, 2005年)、最もよく知られているのは、1992年にガードナーが造語した片親親疎外症候群(PAS)である。ガードナーは、この症候群に罹患した子どもの主な症状について次のように説明している:中傷キャンペーン、親を軽蔑し親の前に居たくないという薄弱な理由または不当な理由、「独立した考えの持ち主」現象、疎外する親に対する無条件の忠誠心、拒絶された親の感情に対する無関心、借り物の議論、そして拒絶された親の親戚や社会的ネットワークに対する敵意の拡大。WaldronとJoanis (1996) は、子どもの発言における奇妙な矛盾、離婚に関する不適切で不必要な情報の知識、そして子どもたちが愛することや愛されることの許可の法的手続きや制限を症状に挙げている。スペインでは、親の干渉とは、一方の親がもう一方の親との関係を妨げ、損なうために展開する行動、戦略、または行為と説明されており、これらの行為が未成年者や疎外の標的となった親との関係に及ぼす結果として片親疎外(PA)を理解している(González, 2019)。即ち、親の干渉の最大の発現は、親とのコンタクトの喪失と親の拒絶を特徴付けるPAである。

広範な文献によると、親の干渉とPAは両親の揃った家庭と両親の揃っていない家庭の両方で発生する可能性があり(BakerとChambers, 2011;BakerとVerrocchio, 2013, 2015;Verrocchioら, 2019)、親同士の葛藤を引き起こし、離婚は通常これを悪化させ、どちらの親がそれに関与しているかに関係なく、より頻繁で激しい疎外行動がより多く発生する(BakerとVerrocchio, 2013, 2015)。PAが発生しない場合でさえも、親の干渉は疎外された親と子の両方に害を及ぼし(Harmanら, 2018)、望ましくない心理的影響(うつ病、不安症など)、教育レベル(学業成績の低下、学校中退)、法的影響(時間、費用)、および身体的影響(高血圧など)が生じる(HarmanとBiringen, 2016)。文献の系統的レビューにおいて、Maturanaら (2018) は、疎外の対象である標的となった親が感情的、心理的、経済的影響を受けると報告している。彼らは法制度やメンタルヘルス制度に不満を感じている。親が非常に脅威的でストレスの多い状況を認識するほどの、うつ病や不安症と高いトラウマレベルが確認されている(Balmerら, 2017;Harmanら, 2019)。

片親疎外は子どもに永続的な心理的ダメージを与える可能性があり、それゆえ精神的虐待と見做されている(Gardner, 2006;Harmanら, 2018)。 特に、幼少期に両親の離婚に曝された成人の場合、研究により、PAへの暴露と疎外した親による心理的虐待との関連性が明らかになっている。これは、親の性別に関係なく、展開された戦略の数が多いほど、心理的虐待スケールのスコアが高くなるということを示している(BakerとBen-Ami, 2011;BakerとVerrocchio, 2013, 2015)。これらのPA戦略に関連するもう1つの変数は、親の監護である。親の監護率は低下し、過保護は強まり、これら全てが不作為行為(孤立と感情的反応能力の否定)と作為行為(拒絶、脅迫、搾取)に反映されている(BakerとVerrocchio, 2015)。Verrocchioら (2015) によると、これは、片親疎外、共感の欠如、自分とは異なる子どものニーズや認識を許容できないことについて、理論的定義を経験的に確認することを意味する。 子どもの不服従を奨励したり、子どもの面前でもう一方の親の行動を非難したり軽蔑したり、必要以上の情報を子どもと共有したり、親役割代行を促進することは全て、親の監護が少なく、子どもに対する過剰な監督を伴う行為である。

こうした機能不全の関係力学に曝された子どもの場合、その影響は中期、短期、または長期にわたって現れる可能性がある。様々な研究によると、小児期および青年期におけるPAに関連する症状は、怒り、罪悪感、敵意、衝動制御の問題、自信と自尊心の低下、不安症、抑うつ、恐怖症、睡眠障害、自殺念慮、個人的および社会的関係の問題、解離性同一性障害およびイメージ障害、人格障害、薬物乱用、学業成績の低下などである(FidlerとBala, 2010;Gardner, 1992;Johnston, 2005;Lowenstein, 2007;Sher, 2015;Stoner-Moskowitz, 1998)。同様に、子どもは成人期を通じて影響を維持および/または発展させ、長期的な影響を強化し、仕事、社会的および心理的レベルでの発達を阻害し、パートナー関係の確立と強化を妨げる可能性がある。

こうした子どもの人生に深刻な影響があることから、離婚した親を持つ子どもが片親疎外行為に曝されることによる幼少期および青年期の感情的影響について、ここ数十年で幾つかの研究が行われてきた。しかし、幼少期に片親疎外に曝されたことが、成人した子どもに及ぼす影響(長期的な影響)についてのエビデンスは殆ど存在しない。この文献の系統的レビューは、十分に調査されていない変数を特定し、将来の研究を導くためのギャップを特定するためは勿論のこと、幼少期に親の離婚や片親疎外に曝らされた成人の心理的および感情的影響に関する証拠を求めて、実施した。

方法

この系統的レビューは、離婚した子どもに対する親の干渉に関する成人期の研究を含む記事からの情報を統合したものである。メタ分析と系統的レビューを正しく作成および提示するために、PRISMA検証プロトコルを使用する(Moher ら, 2009)。

検索戦略

PsycInfo、MEDLINE、SCOPUS、Web of Science、PubMed、Cochrane Library、DART-Europe、ProQuest、Wiley、TESEO、Dialnet などの電子データベースで文献を検索し、可能性のある研究を選択するために、論文の書誌レビューを実施した。検索には、以下の用語を使用している:[(「片親疎外」または「親の干渉」)AND((離婚または別離または「親の別離」または「別れ」))AND(成人または「アダルトチルドレン」または「若年成人」)]。検索は2019年2月1日から14日まで実施し、12月15日から30日まで更新した。研究の選択プロセスは、1人のレビュー担当者が実施した。

包含基準と除外基準

今回のレビューに含まれる研究は、以下の基準を満たしている:⒜発表済みの論文あるいは発表済みや未発表の博士論文で、離婚した両親を持つ子どもの幼少期に発生した親の干渉が、成人に及ぼす感情的影響に関する研究を含んでいる、⒝研究に、独立変数として片親疎外の尺度が含まれていなければならない、⒞従属変数として、少なくとも成人の機能または感情的苦痛(感情的ウェルビーイングまたは精神病理学など)の尺度を含んだ研究である。⒟研究参加者の年齢が18歳から40歳でなければならない。

ただし、書籍、レビュー、文献レビュー、およびタイトルや要約に検索語が含まれていなかったり、かつ/または、関連してはいるが直接的に結びつかない主題に言及している論文は除外した。幼少期に経験した片親疎外行動に関連する心理的変数の研究が含まれていない論文を除外したのは勿論である。最後に、英語またはスペイン語で書いていない論文は、このレビューに含めていない。

データのコーディングと抽出

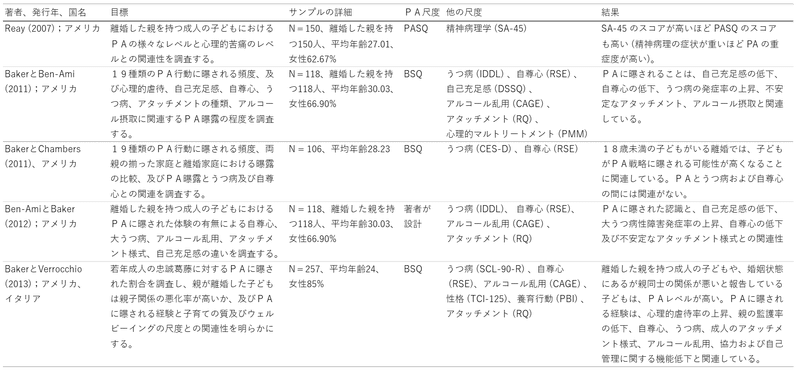

レビューの各文書から最も関連性の高い情報を抽出してコード化するために、データ抽出シートを準備した。最も重要な研究特性、即ち、国、研究デザイン、総サンプル、総サンプルのうち離婚または別離した親を持つ研究参加者の数、および研究参加者の特性を表1と表2に示す。更に、これらの表には研究で考慮した変数と使用した測定ツールに関する詳細情報を含んでいる。実証的または定量的研究に関しては、研究の目的、片親疎外の測定ツール、研究した心理的変数に関するツール、および主な調査結果に関する情報を含んでいる。質的研究に関しては、関心のある主題、質的研究の焦点、統合結果、および戦略の詳細を収集している。データ抽出は、第1著者(パロマ・ミラーレス)が実施し、第2評価者(カルメン・ゴドイ)および第3評価者(マリア・D・イダルゴ)が確認をした。矛盾があれば合意により解決した。最終段階では、レビューで提示したデータチェックを実施した。

結果

論文は1284 件あり、そのうち1274件は様々なデータベースで特定し、他の11件は相互参照検索の結果から特定した。重複を除外し、包含基準と除外基準を適用した後、24件の論文を読解対象として選択した。このうち11件を、内容がレビューの目的に合わないため除外した。最終的に13件の論文を選択した。12件はジャーナルに掲載された論文、1件は博士論文である。論文を選択するステップを図1に示す。

研究の特徴

このレビューでは、主な研究の特徴を纏める(表1および表2を参照)。見ての通り、PAが焦点を当てている成人人口に関する調査は、過去15年間に実施されたものである。それゆえ、私たちは新たな研究分野で問題に直面している。研究の中には、参加者が6人のものから739人のものまで、様々なサンプルサイズの研究が存在している。いずれも女性の方が男性より多く、総サンプルの約65%を占め、2つの研究では参加者の性別に関するデータは存在しなかった。研究サンプルの平均年齢は24歳から40歳で、総調査サンプルの平均年齢は29.87歳で、参加者の年齢に関する情報が含まれていない研究が1件だけ存在した。3件の論文は、調査時点における離婚後年数に関するデータを提供している。研究はアメリカとイタリアで実施していたが、カナダで実施した1件を除き、他の国の研究対象集団を対象とした調査はなかった。13件の論文のうち11件では主に定量的研究手法が採用されており、他の2件では定性的手法が採用されている。9件の論文では、サンプルは両親が揃った家庭と両親が揃っていない家庭の個人で構成されている。2件の論文が各婚姻状況別の研修参加者数を記載していない。サンプルの残りの4件の調査では、両親が離婚した者だけを含んでいた。

片親疎外の測定ツールに関しては、主にベーカー戦略質問票(BSQ;BakerとChambers, 2011)を使用され、片親疎外症候群質問票(PASQ; Machuca, 2005)が1件の研究で、片親中傷尺度(PDS; RowenとEmery, 2014)がPAの特定の側面である中傷キャンペーンに関する1件の研究で使われた。そこで、私たちはこれを評価の系統的レビューに含めることを検討した。BSQは Baker と Chambers (2011) が開発し、評価対象の成長段階かつ/または発達段階で親が示す片親疎外行動に関する20のリッカート型項目で構成されている。最後に、変数の多様性と所与の変数の測定ツールの選択により、心理学的変数を研究するための調査では、様々な質問票が見出されている。

感情的および心理学的影響

この系統的レビューは、離婚した親を持つ子どもの成人期における片親疎外の感情的および心理学的影響に関する文献の情報を特定し、統合するために実施した。包含基準と除外基準を適用して、13件の論文を選択したが、そのうち12件は片親疎外の尺度を提供する論文で、他の1件は片親疎外親-中傷キャンペーンのプロセスにおける特定の現象に関する論文であった(RowenとEmery, 2019)。2件の調査は定性的手法を使用し、片親疎外の経験、加えて片親疎外行動に曝されたことによる影響や離婚についての認識を説明している(Baker, 2005; GodboutとParent, 2012)。一方、他の論文は定量的手法を採用している。

情動障害 定量的論文の大半は、情動障害に関連する尺度を提供している。うつ病については、生涯版うつ病診断目録 (IDDL; ZimmermanとCoryell, 1987)、ベック抑うつ質問表Ⅱ (BDI-II; Beckら, 1996)、疫学研究センター成人うつ病尺度 (CES-D; Radloff, 1977) で評価した8件、不安症については3件である。研究結果は、一般的に、幼少期にPAに曝されたことと成人期のうつ病レベルの高さとの間に有意な関連を示している。ただし、BakerとChambers (2011)が、この関係は統計的に有意ではないと判断したのは除く。研究参加者の性別と片親疎外をする親に関して、BakerとVerrocchio (2016) は、片親疎外行動をとった親の性別に関係なく、片親疎外に曝されたことを報告した男性の方がうつ病スコアが高いことを発見した。女性の場合、母親によるPAはうつ病スコアを高めるが、父親によるPAについては有意ではない。しかし、彼らはこのような結果は単に片親疎外行動に曝されたことによるものであり、親の婚姻状況によるものではないと述べており、これは Verrocchio ら (2019) も共有している結果である。親の中傷は、うつ病の症状のレベルが高いことにも関連しているが、親の婚姻状況には関係がない(RowenとEmery, 2019)。離婚した両親を持つ被験者の特定のサンプルで、Ben-Ami と Baker (2012) は、これらの戦略に曝された研究参加者は、曝されなかった参加者よりもDSMの大うつ病基準に従う可能性が高いことを発見した。Baker (2005) の調査では、大部分 (70%) が成人期に重大なうつ病エピソードを報告しており、症状は疎外の標的となった親から愛されていないという初期の感情と、現在における別離または親子関係の欠如に関連していると考えている。

不安症に関しては、離婚した両親を持つ子どもだけを対象とした研究は存在しない。たった2件の論文だけが、片親疎外行動に曝されたことに関連する不安症の測定に言及している(BakerとVerrocchio, 2016; Verrocchioら, 2016)。両論文とも、疎外行動(AB)に曝されることは不安に関連していると報告している。BakerとVerrocchio (2016) は、男性と女性における状態不安と特性不安のレベルが、このような片親疎外行動をする親の性別に(女性かつ母親によってPAに曝されている場合、状態不安は除いて)無関係で、片親疎外行動に曝されていない人々と比較して、高いことを報告している。親の婚姻状況を統制して、著者らは、男女ともに状態不安と特性不安のスコアが上昇しているのは、幼少期にPAに曝されたためだと指摘している。RowenとEmery (2019) によると、中傷は、状態-特性不安特性尺度(STAI; Spielbergerら, 1970)で評価した不安症と有意な相関関係はない。

心理的全般的ストレス この変数については、3つの研究が尺度を提供しており、1つは症状チェックリスト90試験(SCL-90; Derogatisら, 1973)、別の1つはその改訂版である症状チェックリスト90レビュー(SCL-90-R; Derogatis, 1977))、別の1つはその短縮版である症状評価45質問票(SA-45; Davisonら, 1997)に基づいたものである。研究により、幼少期に親の干渉に曝され、親の離婚を経験した成人は心理的苦痛のリスクが高いことがわかっている(Bernetら, 2015; Reay, 2007; Verrocchioら, 2015)。これによると、程度は様々であるが親の干渉に曝さらされた離婚家庭出身の成人グループと曝されなかったグループでは、SA-45スコアに有意な差が見られる(5グループ:全くない、ごく僅か、時々、頻繁に、殆どの場合)(Reay, 2007)。親がこれらの片親疎外行動を頻繁に行うほど、尺度のスコアが高くなる、つまり、精神病理学的症状の存在が大きくなる。同様に、Verrocchioら(2015)は、これらの行動と低い自尊心が精神病理学的症状の可能性を高めると指摘している。同じく、Bernetら(2015)は、両親が離婚または別離しており、片親疎外に曝されたと報告する人は、殆どの SCL-90 尺度でより高いスコアを示し、両親が揃った家庭と両親が揃っていない家庭出身の報告者の間で恐怖症不安尺度の強さに違いは見られなかったと述べている。どちらのグループでも、疎外的な行動を多く受けた人ほど、質問票のスコアが高かった。

自尊心と自己充足感 PAの悪影響は、自尊心と自己充足感にも及ぶ。自尊心の尺度は5件の研究が提供し、自己充足度の尺度を提供する研究は1件だけであった。研究結果は、離婚した両親を持ち、これらの片親疎外行動に曝された成人は、ローゼンバーグ自尊心尺度(RSE; Rosenberg, 1965)のスコアが低いことを示している(BakerとChambers, 2011; BakerとBen-Ami, 2011; Ben-AmiとBaker, 2012; BakerとVerrocchio, 2013; Verrocchioら, 2015)。この意味で、Baker (2005) は、自尊心が低いと報告する成人は、親に対する内在化した憎しみと、親を拒絶したことに対する罪悪感と自己嫌悪のために、このような結果になっていると指摘している。自己充足感に関しては、BSQのスコアが高いほど、この変数のスコアが低くなることと関連しており、特に失業と教育レベルを評価している(BakerとBen-Ami, 2011)。

アルコール乱用と薬物使用 4件の論文では、親の離婚を経験した子どもの、成人期におけるアルコール摂取量とPAに曝された経験を調査するため、CAGE質問票(Cut-Annoyed-Guilty-Eye; Ewing, 1984)を使用している。1件の定量的方法論的研究で、これらの変数の間に関係が見つかった。BakerとVerrocchio (2013) は、離婚後にどちらか一方の親によるPAに曝されたグループは、PAに曝されていないグループと違い、成人期のアルコール乱用と相関関係にあると指摘している。同様の傾向で、Baker (2005) は、研究参加者の3分の1が、人生のある時点、多くの場合は青年期後期と成人期初期に、アルコール問題や大量の薬物使用を経験していたと報告している。これら全てが、標的となった親との関係の喪失感や、低い自尊心と親同士の葛藤による苦しみからの逃避手段として注目されている。この変数を研究した別の論文では、PAに曝されたグループと曝されなかったグループの間でアルコール摂取量に有意な差は見られなかった(BakerとBen-Ami, 2011; Ben-AmiとBaker, 2012)。

アタッチメントと親との関係 様々な研究が、離婚した親を持つ子どもが片親疎外に曝されると、大人になってから育むアタッチメントの種類に影響するだけでなく、親との関係にも悪影響を与え得ると報告している(BakerとBen-Ami, 2011; BakerとVerrocchio, 2013; Ben-AmiとBaker, 2012; RowenとEmery, 2019)。このように、片親疎外の悪影響はアタッチメントの種類にまで及び、様々な研究で、この種の対象者には不安定なアタッチメントの割合が高いことが示唆されている(BakerとBen-Ami, 2011; Ben-AmiとBaker, 2012)。しかし、BakerとVerrocchio (2013)は、離別家庭において片親疎外戦略に曝されたことと、成人期の子どものアタッチメントの種類との間に統計的に有意な関連はないことを見出した。親との関係に関しては、親による中傷キャンペーンは親子関係の悪化と関連しており、子どもは中傷を行っている親よりも標的にされている親に対し、感情的に親近感を感じにくいと感じていた(RowenとEmery, 2019)。同様に、GodboutとParent (2012)は、PAに曝された子どもと片親疎外した親との関係は、子どもが、自分が経験した片親疎外をより深く理解するにつれ、一時的または一定期間にわたって悪化すると報告している。

親の別離、離婚、片親疎外行動に対する感情 2件の研究が、親の離婚に対する成人した子どもの感情と認識、彼ら自身の離婚経験、そして自分の子どもに対する片親疎外の程度について言及している。RowenとEmeryの研究 (2019) では、離婚家庭の成人した子どもは、離婚、喪失、見捨てられ感、離婚のフィルターを通して人生を見る性癖の増加について辛い気持ちを報告している。これらの著者は、どちらか一方の親に対する中傷キャンペーンの後、子どもは離婚においてこの片親疎外行動を行った親を非難したと強調している。Baker (2005) は、PAの最も悲劇的な結果の1つは、幼年期に疎外された大人が自分の子どもに対してこの疎外行動を再現することであると述べている。彼は、これは恋人(男性は疎外した親に似た、一般的に自己中心的な性格構造を持つ女性と結婚すると報告している)によって、または自分の親(2人の研究参加者が、子どもが母親、つまり子どもの祖母によって疎外されたと報告した)によって行われる可能性があると主張している。著者はまた、幼少期にPAに曝された成人の離婚率が高いことも報告している。これは、パートナーとの信頼関係や親密さの欠如、および自分自身の薬物乱用や抑うつ症によることが多い。

生活満足度と生活の質 PAに曝されると、子どもは機能の多くの領域に重大な障害を引き起こし、成人期のウェルビーイングの低下につながる。Verrocchioら (2019) の研究結果は、このようにPAに曝されることが生活の質の低下と関連していることを示した。特に、両親の別離を経験した成人の場合、幼少期に疎外行動(AB)に曝されたことを知覚すると、社会的機能(SF)と全般的健康(GH)が低下する可能性が高まった。彼らは、身体的問題および感情的な問題によって社会活動に支障を来すことは勿論のこと、悪化する可能性のある貧弱な個人的健康状態に至ることを報告した。

感情的影響の認識 1件の定性的研究は、片親疎外とその結果に対する成人した子どもの認識について説明している。この調査で、GodboutとParent(2012)は、これらの被験者が、内在化症状(悲しみ、低い自尊心、不安、身体化)と外在化症状(青年期の薬物乱用、多動、権威への抵抗)は勿論、深刻な学校での困難を報告していることを指摘している。

考察

この系統的レビューの結果によると、成人した子どもが幼少期にPAに曝されると心理的影響が生じるというエビデンスが見出された。従って、メンタルヘルスの専門家と法律関係者の両方が、そのような行為に対して心理レベルで適切な介入戦略を開発して提供することは勿論、そのような行為を予防し、そのような行為から未成年者を保護するメカニズムを導入するため、この現象とその影響の深刻さを認識することが不可欠である。

レビューした論文の結果は、幼少期に片親疎外を経験した個人では、成人期に精神病理学的指標がより多く存在することを示している。調査は、この集団では大うつ病の基準を満たす可能性が高く、結果として、うつ病エピソードの可能性も高いことを報告している。更に、薬物乱用や薬物摂取に関するコンセンサスは見出されてはいないが、幾つかの研究が、この変数とPAの間に統計的に有意な関係があると報告している。不安変数の研究に離婚した個々の親だけを対象とした調査が存在しないため、これらの個人に不安が存在することは、たった1つの定量的方法論研究における提供データと、定性的方法論研究におけるこれらの被験者の語りからのみ報告できる。これらの研究は、悲しみ、低い自尊心、不安、身体化などの内在化症状、および青年期の薬物乱用、多動、権威者への抵抗などの外在化症状を報告している。

片親疎外に関連する精神病理学的変数に関する子どもと青年を対象とした幾つかの研究は、成人期に提供されたものと同様の結果が報告されている。Johnston ら (2005) は、片親疎外に曝された子どもは、うつ病、引きこもり、身体的愁訴、攻撃性など、臨床的に深刻な行動問題を抱えていると述べている。Lowenstein (2007) や Stahl (1999) などの別の著者は、このような子どもに分離不安、パニック発作、恐怖症、うつ病、希死念慮、睡眠障害や摂食障害、強迫性障害、薬物乱用があることを特定している。青年期には、PAに関連する全般性不安障害の有病率が高いことも報告されている(Hale ら, 2006)。研究結果は、これらの被験者の症状が幼少期から成人期まで長期化または拡大していることを示しているようである。それゆえ、縦断的研究を実施し、加えて、幼少期と青年期に存在する精神病理学的変数の研究を成人期に拡大して、この仮説を裏付ける必要がある。

片親疎外は、成人とその親、パートナー、そして自分の子どもとの関係に影響を与えるようである。幾つかの研究は、このような個人は不安定なアタッチメントのスタイルを発達させることを示しているが、片親疎外が成人期に子どもが築く対人関係のスタイルに影響を与えるかどうかを判断する際に、研究によって相違が見られる。同様に、PAに曝されると、パートナーの姿を通して自分の子どもに対してこの現象を再現する可能性があるようで、これは、恋愛相手を探す際に、片親疎外をした親に似た性格パターンを求めていることを示唆している。この再現は、その時点では祖父母となっている親自身を通して発生する可能性がある(Baker, 2005)。このような成人の離婚率が高い理由は、精神病理学や、パートナーとの信頼関係や親密さの欠如などの個人的要因のためであると報告されている。親との関係に関しては、PAが実際にどのようなものかを理解すると、片親疎外をした親との関係が一時的または長期間にわたり悪化することを示している(GodboutとParent, 2012;RowenとEmery, 2019)。

個人的な変数に関して言えば、幼少期に両親の別離を経験した成人は、PAに曝されたことが、全般的な健康と社会機能の両方に悪影響を及ぼし、身体的な問題や情緒的な問題により社会活動に支障を来していると認識している。また、離婚に対する辛い気持ち、喪失感や見捨てられたという気持ち、標的となった親に対する憎悪の内在化、自分が親を拒絶したことに起因する罪悪感や自己嫌悪、離婚というフィルターを通して人生を見る傾向の高まりなどにより、自尊心も影響を受けるようである。低い自尊心は個人の自己効力感と密接に関連しており、就職の見込みの低さと教育レベルの低さの両方に反映されている。これらの結果は、子どもを対象とした研究の結果を反映しており、未成年者は、とりわけ、社会的関係の困難、対処能力の欠如、感情状態の調整の困難、低い自尊心または防衛的に高い自尊心、自信のなさ、学校での困難、自己嫌悪、罪悪感、不信感、愛されていないと感じることへの恐怖、疑似成熟、見捨てられ感を抱えていた(FidlerとBala, 2010;Johnstonら, 2005;Lowenstein, 2006)。PAを経験した子どもは、自分自身の感情や認識を信頼する能力と、現実感、自己概念の両方を失い、片親疎外をする親に完全に依存する(Boch-GalhauとKodjoe, 2006)。このアイデンティティの喪失と、親への適応と忠誠の圧力への服従は、成人期に前述の結果を引き起こす可能性がある。

研究の限界

方法論的レベルと概念的レベルの両方で幾つかの限界が特定された。方法論的観点からは、検索手順中に特定された論文の数が限られていることと、この研究で使用された方法論の性質により、結果の比較ができなかった。つまり、系統的レビューの対象となった研究の数が少なく、十分な統計的検出力が保証されなかったため、メタ分析を除外する必要があった。第二に、選択された研究は主にアメリカとイタリアの研究であったが、結果を外挿する際に他国との文化的な違いが判明した。具体的には、研究サンプルは離婚した両親の子どもに限定されておらず、両親が離婚した被験者のサンプルと両親が揃った家庭の被験者のサンプルが含まれていることが判明した。それゆえ、結果をこの特定の集団に一般化することはできない。同様に、言語バイアス(英語とスペイン語の研究のみが含まれていたため)と、研究した精神病理学的変数の異質性およびそれらを測定するために使用したツールについても言及する必要がある。出版バイアスは、系統的レビュー固有の限界として言及する必要がある。つまり、適格基準と実施した検索戦略の両方によって、レビューに含まれなかった研究があった可能性がある。私たちの包含基準に関連して考えられる結果の1つは、少なくとも精神病理学的または感情的なウェルビーイングの変数の尺度を考慮していない出版物は検討していないことである。

同様に、論文で使用されている方法論では、離婚した両親の子どもにおける片親疎外の長期的な影響の因果関係を確立することは困難である。なぜなら、それらの何れも、対照縦断研究などの対照研究の文脈で実施されていないからである。これらは全て回顧的研究で、成人の研究参加者は、幼少期の離婚中および離婚後の親との関係についての過去の認識と記憶について回答しているため、これらの認識や記憶が影響を受け、情報が遮断されてあり、記憶が欠落したり、または不正確な情報を提供したりすることがあり得る(暗示、誤った帰属、または虚偽記憶)。そのため、一部の成人は、親の認識を思い出し、PAの経験に最も適切な感情を当て嵌めることに困難を感じる可能性がある。文献によると、これらの経験が幼い頃に起こった場合、子どもはこれらの出来事に意味を与えることができない。なぜなら、それらは彼らの認識レベルを超えているからである。成人期には、幼少期の虐待経験を再解釈する可能性がある。GodboutとParent (2012) は、PAの認識のプロセスは段階的であり、被験者の成熟度と、事実と意見を認識して区別する能力の両方に関連していると指摘している。同様に、DarnallとSteinberg (2008) は、未成年者が拒絶した親と再結合する理由は、多くの場合、外部イベント(重病、別の離婚、家族の死など)、個人の成熟、以前の非合理的な信念の再考、ホルモンの変化によるものだと述べている。そこから、PA体験とその認識の説明は複数の要因に依存し、研究対象もこの点で異なることがわかる。また、研究が実施された時点での個人の感情状態が、過剰または欠陥のため、または人生のある時点で心理療法を受けた被験者のこの疎外の自己報告の違いにより、PA体験を媒介する可能性もある。

Baker (2018)は、次の4つの要素がある場合、臨床医は家庭に片親疎外が存在すると確信を持って結論付けることができると述べている;⑴子どもと現在拒絶されている父親との間に以前良好な関係があった、⑵拒絶されている親が虐待していない、⑶子どもが好意を抱いている親が片親疎外行動を使用している、⑷子どもに片親疎外の行動的兆候が存在する。しかし、分析した研究の中には、このような被験者における片親疎外について話す際に、2番目の要素を考慮しているかどうかを詳細に述べていないものもある。恐らく、子どもがもう一方の親を拒絶する理由は他にもあり、それは片親疎外のプロセスと疎遠のプロセスとを区別する際に不可欠である(Bernetら, 2020)。

片親疎外の被験者を分類するために使用されるベーカー戦略質問票(BSQ)も片親疎外症候群質問票(PASQ)も、この点に関する項目が含まれておらず、事前承認の可能性やその親による拒否があった場合の父親との関係の質を測定する変数も含まれていないことは注目に値する。そのため、幾つかの研究では、人口統計質問票を使用してこの情報を記入している(Reay, 2007)。PAの出現または継続における疎外する親の親族や環境の関与は、二次的ではあるが関連する側面ではあるものの、どの測定ツールでも評価されていないことに注意する必要がある。また、PAの強度を区別する基準を確立する研究が見つからなかったため、親の干渉の重症度の分類と成人した子どもの感情的影響との関連性を確立する際にも、重要なギャップがあることがわかった。同様に、PAの経験を文脈化できるような家族動態と家族の特徴も不明である。

研究の意義

本研究の実際的な意義として、長期にわたり片親疎外に曝されることによって生じる子どもの感情的な影響を知ることは、この問題の重大性を認識し、このような家族に対する早期の治療的介入の必要性を特定するために必要である。その意味で、この種の事案に介入するために、子育てコーディネーター(PC)が必要である。子育てコーディネートを実践するには、その役割を効果的に遂行するための専門的な心理学の知識の習得と適用が必要である。その介入は、親が裁判所命令や子育て計画を実施および遵守し、子どもの心理的および発達的ニーズとの整合性に関してタイムリーな決定を下すことを支援し、監護している子どもが曝されている大人同士の有害な葛藤の数を減らし、子ども関連の問題に関する必要のない新たな訴訟パターンを減じるのが目的である(APA, 2012)。

政策レベルでは、私たちの研究結果は、離婚後の親同士の葛藤が引き起こす可能性のある深刻な短期、中期、長期的影響から未成年者を保護するために、家庭裁判所でこの治療形態を効果的に実施する必要性を補強するものである。現在、スペインでは、この形態が未成年者の監護権に関する事件で評価を行う法医学心理学者によって、推奨措置として導入され始めている。

今後の研究では、これらの限界に対処する必要がある。なぜなら、より知識が深まれば、その発展を通じて、片親疎外行動に曝されることで子どもの人生が受ける影響をより正確かつ広範囲に知るのに役立つからである。家族内のマルトリートメント児童虐待の存在は勿論、親の個人的および精神病理学的特徴、成長、司法手続きで合意された措置を知ることは、問題を特定し、このような状況から生じる家族的および心理的プロセスを理解する上で不可欠な要素である。このような行動の重大性を理解し、片親疎外がこのような行動から生じているのかを確認するためのアウトカム基準を確立するために、親の干渉措置を開発する必要がある。このような行動が成人期の子どもに与える影響を研究するにあたっては、パートナーとの関係や、自分の子どもとの関係は勿論、親族との関係の動態にまで広げていくのが良いであるう。

結論

本研究は、離婚した親により、幼少期および思春期に片親疎外(PA)に曝された成人の感情的および人生的影響に関する研究状況に関して、情報を提供している。これらの研究から、この現象に曝された子どもは、成人期に不安症や抑うつ症を訴え、ある種の精神病のリスクが高まり、自尊心と自己充足感が低下し、アルコールや薬物の摂取率が増え、カップルとしての関係や親自身との関係が悪化し、アタッチメントが不安定になり、生活の質の低下、離婚率の上昇、喪失感、見捨てられ感、罪悪感、新しいパートナーまたは祖父母による自分の子どもへの片親疎外行動の再現を報告しているようである。論文数が限られており、研究に限界があるため、この家族動態に関するより具体的な情報を法律関係者に提供し、このような家族に対するより良い治療と心理的ケアを行うことは勿論、メンタルヘルスの予防と促進を実行するには更なる研究が必要である。

資金提供 オープンアクセス資金は、シュプリンガー・ネイチャーとのCRUE-CSIC契約により提供されている。

データの入手可能性 この系統的分析でレビューした論文は、アスタリスク付きの参考文献に含まれている。

宣言

利益相反 潜在的な利益相反の開示:全著者を代表し、責任著者が、本論文の研究、著者資格、かつ/または出版に関して潜在的な利益相反がないことを宣言した。

インフォームド・コンセント:倫理承認は、ムルシア大学の倫理委員会から取得した。本研究は人間を研究対象として実施したものではないため、インフォームド・コンセントは必要なかった。

オープンアクセス 本論文は、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスに基づいてライセンスされており、原本の著者と出典に適切なクレジットを表示し、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスへのリンクを提供し、変更を加えた場合はその旨を示す限り、あらゆる媒体または形式での使用、共有、翻訳、配布、複製が許可されます。本論文の画像またはその他のサードパーティー素材は、素材のクレジットラインに別段の記載がない限り、論文のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスに含まれています。素材が本論文のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスに含まれておらず、意図する使用が法規制で許可されていない場合、または許可された使用範囲を超えている場合は、著作権所有者から直接許可を得る必要があります。このライセンスのコピーを表示するには、http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ にアクセスしてください。

参考文献

American Psychological Association. (2012). Guidelines for the Practice of Parenting Coordination. American Psychologist, 67(1), 63–71. https://doi.org/10.1037/a0024646

Armsden, G., & Greenberg, M. (1987). The Inventory of Parent and Peer Attachment: Individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 16, 427–454. https://doi.org/10.1007/BF02202939

Baker, A. (2005). The Long-Term Effects of Parental Alienation on Adult Children: A Qualitative Research Study. The American Journal of Family Therapy, 33(4), 289–302. https://doi.org/10.1080/01926180590962129

Baker, A. (2018). Reliability and validity of the four-factor model of parental alienation. Journal of Family Therapy. https://doi.org/10.1111/1467-6427.12253

Baker, A., & Ben-Ami, N. (2011). To Turn a Child Against a Parent Is To Turn a Child Against Himself: The Direct and Indirect Effects of Exposure to Parental Alienation Strategies on Self-Esteem and Well-Being. Journal of Divorce & Remarriage, 52, 472–489. https://doi.org/10.1080/10502556.2011.609424

Baker, A., & Chambers, J. (2011). Adult recall of childhood exposure to parental conflict: Unpacking the black box of parental alienation. Journal of Divorce & Remarriage, 52(1), 55–76.

Baker, A., & Festinger, T. (2011). Adult recall of childhood psychological maltreatment: A comparison of five scales. Journal of Aggression, Maltreatment, and Trauma, 20, 70–89.

Baker, A., & Verrocchio, M. C. (2013). Italian College Student-Reported Childhood Exposure to Parental Alienation: Correlates With Well-Being. Journal of Divorce & Remarriage, 54, 609–628. https://doi.org/10.1080/10502556.2013.837714

Baker, A., & Verrocchio, M. C. (2015). Parental Bonding and Parental Alienation as Correlates of Psychological Maltreatment in Adults in Intact and Non-intact Families. Journal of Child and Family Studies, 24, 3047–3057. https://doi.org/10.1007/s10826-014-0108-0

Baker, A., & Verrocchio, M. C. (2016). Exposure to Parental Alienation and Subsequent Anxiety and Depression in Italian Adults. The American Journal of Family Therapy, 44(5), 255–271. https://doi.org/10.1080/01926187.2016.1230480

Balmer, S., Matthewson, M., & Haines, J. (2017). Parental alienation: Targeted parent perspective. Australian Journal of Psychology, 70(1), 91–99. https://doi.org/10.1111/ajpy.12159

Bartholomew, K., & Horowitz, L. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 226–244.

Bech, P., Olsen, L., Kjoller, M., & Rasmussen, N. (2003). Measuring well-being rather than the absence of distress symptoms: A comparison of the SF-36 mental health subscale and the WHO-five well-being scale. International Journal of Methods in Psychiatry Research. https://doi.org/10.1002/mpr.145

Beck, A., Steer, R., & Brown, G. (1996). Manual for the Beck Depression Inventory – (BDI-II) (2nd ed.). Psychological Corporation.

Ben-Ami, N., & Baker, A. J. L. (2012). The long-term correlates of childhood exposure to parental alienation on adult self-sufficiency and well-being. American Journal of Family Therapy, 40(2), 169–183. https://doi.org/10.1080/01926187.2011.601206

Bernet, M. D., Baker, A., & Verrocchio, M. C. (2015). Symptom Checklist-90-Revised Scores in Adult Children Exposed to Alienating Behaviors: An Italian Sample. Journal of Forensic Sciences, 60(2), 357–362. https://doi.org/10.1111/1556-4029.12681

Bernet, W., Gregory, N., Rohner, R. P., & Reay, K. M. (2020). Measuring the Difference Between Parental Alienation and Parental Estrangement: The PARQ-Gap*. Journal of Forensic Sciences. https://doi.org/10.1111/1556-4029.14300

Boch-Galhau, W. V., & Kodjoe, U. (2006). Psychological consequences of PAS indoctrination for adult children of divorce and the effects of alienation parents. In R. Gardner & R Sauber y D. Lorandos (Eds.), The international handbook of parental alienation síndrome: conceptual, clinical and legal considerations (pp. 310–322). Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publisher LTD.

Bodenmann, G. (2005). Dyadic coping and its significant for marital functioning. In T. Revenson, K. Kayser, & G. Bodenmann (Eds.), Couples coping with stress: Emerging perspectives on dyadic coping (pp. 33–50). American Psychological Association.

Boszormenyi-Nagy, I., & Spark, G. (1973). Invisible Loyalties. Harper & Row.

Buchanan, C. M., & Waizenhofer, R. (2016). The Impact of Interparental Conflict on Adolescent Children: Considerations of Family Systems and Family Structure. In A. Booth, A. C. Crouter, M. L. Clements, & T. Boone-Holladay (Eds.), Couples in Conflict (pp. 246–262). Routledge.

Camisasca, E., Miragoli, S., Di Blasio, P., & Feinberg, M. (2019). Co-parenting Mediates the Influence of Marital Satisfaction on Child Adjustment: The Conditional Indirect Effect by Parental Empathy. Journal of Child and Family Studies, 28(2), 519–530. https://doi.org/10.1007/s10826-018-1271-5

Cloninger, C., Przybeck, T., Svrakic, D., & Wetzel, R. (1994). The Temperament and Character Inventory (TCI): A guide to its development and use. Center for Psychobiology and Personality, Washington University.

Cummings, E., & Davies, P. T. (2010). Marital conflict and children: An emotional security perspective. New York, NY: Guilford.

Cummings, E., Goeke-Morey, C., & Papp, L. M. (2016). Couple Conflict, Children, and Families: It’s Not Just You and Me, Babe. In A. Booth, A. C. Crouter, M. L. Clements, & T. Boone-Holladay (Eds.), Couples in Conflict (pp. 201–245). New York, NY: Routledge.

Darnall, D., & Steinberg, B. F. (2008). Motivational Models for Spontaneous Reunification With the Alienated Child: Part II. The American Journal of Family Therapy, 36(3), 253–261. https://doi.org/10.1080/01926180701643230

Davison, M., Bershadsky, B., Bieber, J., Silversmith, D., Maruish, M., & Kane, R. (1997). Development of a brief, multidimensional, self-report instrument for treatment outcomes assessment in psychiatric settings: Preliminary findings. Assessment, 4, 259–276.

Derogatis, L., Lipman, R., & Covi, L. (1973). SCL-90: An outpatient psychiatric rating scale - preliminary report. Psychopharmacology Bulletin, 9, 13–27.

Derogatis, L. (1977). SCL–90–R Administration, scoring and procedures manual I for the revised version. Johns Hopkins University School of Medicine.

Diener, E., Emmons, R., Larsen, R., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71–75. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13

Ewing, J. A. (1984). Detecting alcoholism: The CAGE questionnaire. Journal of the American Medical Association, 252, 1905–1907.

Fidler, B. J., & Bala, N. (2010). Children resisting postseparation contact with a parent: Concepts, controversies, and conundrums. Family Court Review, 48(1), 10–47. https://doi.org/10.1111/j.1744-1617.2009.01287.x

Furman, W., & Buhrmester, D. (1985). Children’s perceptions of the personal relationships in their social networks. Developmental Psychology, 21, 1016–1024.

Gardner, R. (1992). The parental alienation syndrome, A guide for mental health and legal professionals. Cresskill, NY: Creative Therapeutics.

Gardner, R. (2006). The Parental Alienation Syndrome and the corruptive power of anger. In R. Gardner, R. Sauber, & D. Lorandos (Eds.), The International Handbook of Parental Alienation Syndrome: Conceptual, Clinical and Legal Considerations (pp. 33–49). Charles C. Thomas Publisher.

Godbout, E., & Parent, C. (2012). The Life Paths and Lived Experiences of Adults Who Have Experienced Parental Alienation: A Retrospective Study. Journal of Divorce & Remarriage, 53(1), 34–54. https://doi.org/10.1080/10502556.2012.635967

González, I. (2019). Las interferencias parentales y la alienación parental: encuesta a profesionales. In A. M. Pérez & y M. P. Antón (Eds.), Estudio multidisciplinar sobre interferencias parentales (pp. 127–160). Madrid, España: Dykinson S.L.

Grych, J., Seid, M., & Fincham, F. (1992). Assessing marital conflict from the child’s perspective: The children’s perception of interparental conflict scale. Child Development, 63, 558–572. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1992.tb01646.x

Hale, W. W., Engels, R., & Meeus, W. (2006). Adolescent’s perceptions of parenting behaviours and its relationship to adolescent Generalized Anxiety Disorder symptoms. Journal of Adolescence, 29(3), 407–417. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2005.08.002

Harman, J., & Biringen, Z. (2016). Parents acting badly: How institutions and societies promote the alienation of children from their loving families. Fort Collins.

Harman, J., Kruk, E., & Hines, D. (2018). Parental Alienating Behaviors: An Unacknowledged Form of Family Violence. Psychological Bulletin: American Psychology Association, 144(12), 1275–1299. https://doi.org/10.1037/bul0000175

Harman, J., Leder-Elderb, S., & Biringen, Z. (2019). Prevalence of adults who are the targets of parental alienating behaviors and their impact. Children and Youth Services Review, 106, 1–13.

Johnston, J. R. (2003). Parental Alignments and Rejection: An Empirical Study of Alienation in Children of Divorce. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 31(2), 158–170.

Johnston, J. R. (2005). Children of divorce who reject a parent and refuse visitation: Recent research and social policy implications for the alienated child. Family Law Quarterly, 38(4), 757–775.

Johnston, J. R., & Campbell, L. E. (1988). Impasses of divorce: The dynamics and resolution of family conflict. Free Press.

Johnston, J. R., Walters, M. G., & Olensen, N. W. (2005). The Psychological Functioning of Alienated Children in Custody Disputing Families: An Exploratory Study. American Journal of Forensic Psychology, 23(3), 39–64.

Kelly, J. B., & Johnston, J. R. (2001). The alienated child: A reformulation of parental alienation syndrome. Family Court Review, 39(3), 249–266. https://doi.org/10.1111/j.174-1617.2001.tb00609.x

Klass, J., & Klass, J. V. (2005). Threatened Mother Syndrome (TMS): A Diverging Concept of Parental Alienation Syndrome (PAS). American Journal of Family Law, 18(4), 189–191.

Laumann-Billings, L., & Emery, R. (2000). Distress among young adults from divorced families. Journal of Family Psychology, 14, 671–687. https://doi.org/10.1037/0893-3200.14.4.671

Lowenstein, L. F. (2006). The psychological effects and treatment of the Parental Alienation Syndrome. In R. Gardner, R. Sauber, & y D. Lorandos (Eds.), The international handbook of parental alienation syndrome : conceptual, clinical and legal considerations (pp. 292–301). Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publisher LTD.

Lowenstein, L. F. (2007). Parental alienation: How to understand and address parental alienation resulting from acrimonious divorce or separation. Russell House Publishing.

Machuca, L. (2005). Parental alienation syndrome: Perceptions of parental behaviors and attitudes in divorced vs. non-divorced families. (Dissertation). Anchorage, Alaska: University of Alaska.

Martínez-Pampliega, A., Aguado, V., Corral, S., Cormenzana, S., Merino, L., & Iriarte, L. (2015). Protecting Children After a Divorce: Efficacy of Egokitzen—An Intervention Program for Parents on Children’s Adjustment. Journal of Child and Family Studies, 24(12), 3782–3792. https://doi.org/10.1007/s10826-015-0186-7

Maturana, S. L., Matthewson, M., Dwan, C., & Norris, K. (2018). Characteristics and experiences of targeted parents of parental alienation from their own perspective: A systematic literature review. Australian Journal of Psychology, 1-9. https://doi.org/10.1111/ajpy.12226

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. Journal of Clinical Epidemiology. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2009.06.005

Moran, J. A., Sullivan, T., & Sullivan, M. (2015). Overcoming the Co-Parenting Trap: Essential Parenting Skills When a Child Resist a Parent. Overcoming Barriers Inc.

Parker, G., Tupling, H., & Brown, L. (1979). A parental bonding instrument. British Journal of Medical Psychology, 52, 1–10.

Reay, K. (2007). Psychological distress among adult children of divorce who perceive experiencing parental alienation syndrome in early years (Dissertation). Capella University.

Radloff, L. (1977). The CES-D Scale: A self-report depression scale for research in the general population. Applied Psychological Measurement, 1, 385–401. https://doi.org/10.1177/014662167700100306

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton University Press.

Rowen, J., & Emery, R. (2014). Parental denigration: Examining the deliberate denigration of co-parents as reported by young adults and its association with parent–child closeness. Couple and Family Psychology: Research and Practice, 3, 165–177.

Rowen, J., & Emery, R. E. (2019). Parental denigration boomerangs versus alienates: Parent–child closeness, reciprocity, and well‐being using multiple informants. Family Relations: An Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies, 68(1), 119–134. https://doi.org/10.1111/fare.12324

Sher, L. (2015). Parental alienation and suicide in men. Psychiatria Danubina, 27, 288–289. 2015–46818–013.

Spielberger, C., Gorsuch, R., & Lushene, R. (1970). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Consulting Psychologists Press.

Stahl, P. M. (1999). Alienation and alignment of children. In P. M. Stahl (Ed.), Complex Issues in Child Custody Evaluations (pp. 1–25). SAGE Publications.

Steinberg, L., Lamborn, S., Dornbusch, S., & Darling, N. (1992). Impact of parenting practices on adolescent achievement: Authoritative parenting, school involvement, and encouragement to succeed. Child Development, 63, 1266–1281. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1992.tb01694.x

Stoner-Moskowitz, J. (1998). The Effect of Parental Alienation Syndrome and Interparental Conflict on the Self-concept of Children of Divorce. Miami, FL: Caribbean Center for Advanced Studies.

Sturge-Apple, M. L., Skibo, M., & Davies, P. T. (2012). Impact of Parental Conflict and Emotional Abuse on Children and Families. Partner Abuse, 3(3), 379–400. https://doi.org/10.1891/1946-6560.3.3.e8

Turkat, I. D. (2002). Parental Alienation Syndrome: A review of Critical Issues. Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers, 18, 131–176.

Verrocchio, M. C., Baker, A. J. L., & Bernet, W. (2016). Associations between exposure to alienating behaviors, anxiety, and depression in an Italian sample of adults. Journal of Forensic Science, 61(3), 692–698. https://doi.org/10.1111/1556-4029.13046

*Verrocchio, M. C., Marchetti, D., Carrozzino, D., Compare, A., & Fulcheri, M. (2019). Depression and quality of life in adults perceiving exposure to parental alienation behaviors. Health and Quality of Life Outcomes, 17. https://doi.org/10.1186/s12955-019-1080-6

*Verrocchio, M. C., Marchetti, D., & Fulcheri, M. (2015). Perceived Parental Functioning, Self-Esteem, and Psychological Distress in Adults Whose Parents are Separated/Divorced. Frontiers in Psychology. 6. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01760

Waldron, K. H., & Joanis, D. E. (1996). Understanding and collaboratively treating parental alienation syndrome. American Journal or Family Law, 10, 121–133.

Ware J. E., Gandek B., & the IQOLA Project Group. (1994). The SF-36 health survey: Development and use in mental health research and the IQOLA Project. International Journal of Mental Health, 23, 49–73.

Wishman, M. A. (2001). The associationbetween depression and marital dis-satisfaction. In S. R. H. Beach (Ed.), Marital and family processes in depres-sion: A scientific foundation for clinicalpractice. American Psychological Association.

Zemp, M., Bodenmann, G., & Cummings, E. M. (2016). The significance of interparental conflict for children. European Psychologist, 21(2), 99–108. https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000245

Zimmerman, M., & Coryell, W. (1987). The Inventory to Diagnose Depression, lifetime version. Acta Psychiatrica Scandanavia, 75, 495–499.

出版社ノート シュプリンガー・ネイチャーは、出版された図解の管轄権の主張および所属機関に関して中立を保ちます。

[訳者註]系統的レビュー Systematic review

一定の基準や方法論をもとに質の高い臨床研究を調査し、エビデンスを適切に分析・統合を行うこと。メタ分析との違いは,メタ分析の作成方法が必ずしもエビデンスに基づいていないのに対し,系統的レビューはエビデンスに基づくことが必須であるという点である。

[訳者註]親役割代行 parentification

家族心理学で、子どもが親の役割を代行している状態を指す。

[訳者註]メタ分析 meta-analyses

過去に独立して実施された複数の研究結果を集めて統合し、それらを用いて統計解析を行う方法のこと。メタアナリシスともよばれる。

[訳者註]PRISMA Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-Analysis

系統的レビューの質を向上させるために作られた一連のガイドラインのこと。

[訳者註]相互参照検索 cross reference search

クロスリファレンス検索ともいう。検索フィールドに検索ワードを入力すると、当該ワードに関わる情報ととともに、類似する情報を表示する機能。

[訳者註]DSM DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

直訳は「精神疾患の診断・統計マニュアル」。アメリカ精神医学会が発行する精神疾患の分類と診断の手引き書。世界共通の診断基準として用いられており、日本においても多くの病院で使われている。

[訳者註]生涯版うつ病診断目録 Inventory to Diagnose Depression Lifetime Version

IDDLとも呼ばれる。DSM-Ⅲ大うつ病性障害(MDD)の生涯歴を診断するために設計された22項目の自己評価尺度である。

[訳者註]ベック抑うつ質問表Ⅱ Beck Depression Inventory-Ⅱ

認知行動療法を提唱したアメリカの精神科医アーロン・T・ベック博士によって考案されたもので、抑うつの程度を客観的に測る自己評価表。DSM-Ⅳの診断基準に沿って作成されており、過去2週間の状態についての21項目の質問によって抑うつ症状の重症度を短時間で評価することができる。

[訳者註]疫学研究センターうつ病尺度 Center for Epidemiologic Studies Depression Scale

CES-Dとも呼ばれる。一般人におけるうつ病の発見を目的として、米国国立精神保健研究所(NIMH)が開発した。有用性の高さから、世界中で普及しているうつ病の自己評価尺度である。

[訳者註]状態不安 State Anxiety

特定の時点や場面・出来事・対象物に対して抱く一時的な不安反応。

[訳者註]特性不安 Trait Anxiety

その人の性格などに由来し、不安になりやすい傾向を持つ性質のこと。

[訳者註]状態-特性不安尺度 STAI, State-Trait Anxiety Inventory

Spilbergerの不安の特性・状態モデルに基づいて開発された不安を測定する心理検査。従来の不安検査は特性不安だけを測定していたが、STAIは状態不安と特定不安の両方を測定できる。

[訳者註]ベーカー戦略質問票 Baker Strategies Questionnaire

Baker と Chambers (2012) が開発した、17の主要な片親疎外行動を測定する尺度。子どもが曝されていた、かつ/または親が行っていた特定の疎外的行動に関して、信頼できる有効な情報を収集するために使用する。

[訳者註]CAGE質問票 CAGE questionnaire

アルコール依存症のスクリーニングを行う指標の一つ。名称は質問項目(cut down、annoy、guilty、eye opener)の頭文字をとったもので、欧米を中心に広く使用されており、適切な医療や支援へのアクセスに役立っている。

[訳者註]身体化 somatization

人が心の不安や心理社会的ストレスを身体症状のかたちで訴えること。

[訳者註]自己効力感 self-efficacy

目標達成に必要な能力を自分が持っていると認識すること。

[訳者註]疑似成熟 pseudo-maturity

役割逆転を強いられた子どもの成長が不自然に加速化される現象。

[訳者註]家族動態 family dynamics

「家族関係」のこと。家族内の人間関係や、役割分担、価値観の共有など、家族全体の動きや変化を指す表現。

[訳者註]健康関連QOL HRQoL, Health Related Quality of Life

健康が日常生活機能に与える影響や、本人が感じる健康度を定量化したもの。 一般的には、計量心理学の手続きを経た複数の質問項目で測定する。QOLは広範囲な領域を含むため、健康に起因し医療介入により改善可能な領域に測定範囲を限定しており、その定義は国際的なコンセンサスを得られている。

[訳者註]半構造化面接 Semi-structured interview

診断の確定や治療効果の研究のために用いる一連の順序だった、決められた質問によって構成された面接のことを構造化面接という。これに対し、あらかじめ面接の目的や質問をある程度決めておくけれども、状況や相談者の反応によって面接者が自由に質問を変えていくものを半構造化面接という。

[訳者註]テーマ別コンテンツ分析 Thematic content analysis

質的データ分析の一形態である。しかし、テーマ別コンテンツ分析には様々な定義があり、その定義が難しい。主たる3つの定義は、以下の通り;①より包括的な研究カテゴリーである質的コンテンツ分析の代用に使用する分析法、➁より包括的な研究カテゴリーであるテーマ別分析の代用に使用する分析法、③質的内容分析のサブカテゴリーと定義する。因みに、テーマ別分析とコンテンツ分析の主な違いは、テーマ別分析は様々な研究デザインに対応できる質的データ分析の手法であり、コンテンツ分析は量的データと質的データの両方の分析に対応できるデータ分析手法であることである。

(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?