(抄訳)マネとモダン・パリ Part 3.|Theodore Reff (1982), Manet and Modern Paris: One Hundred Paintings by Manet and His Contemporaries

本稿は、筆者のリサーチを目的とした、Theodore Reff, ”Manet and Modern Paris: One Hundred Paintings, Drawings, Prints, and Photographs by Manet and His Contemporaries,” Washington, National Gallery of Art (1982) の日本語抄訳である。原典へのアクセスは NGA: Download Free Backlists から可能。

鉄道の駅(The Railroad Station)

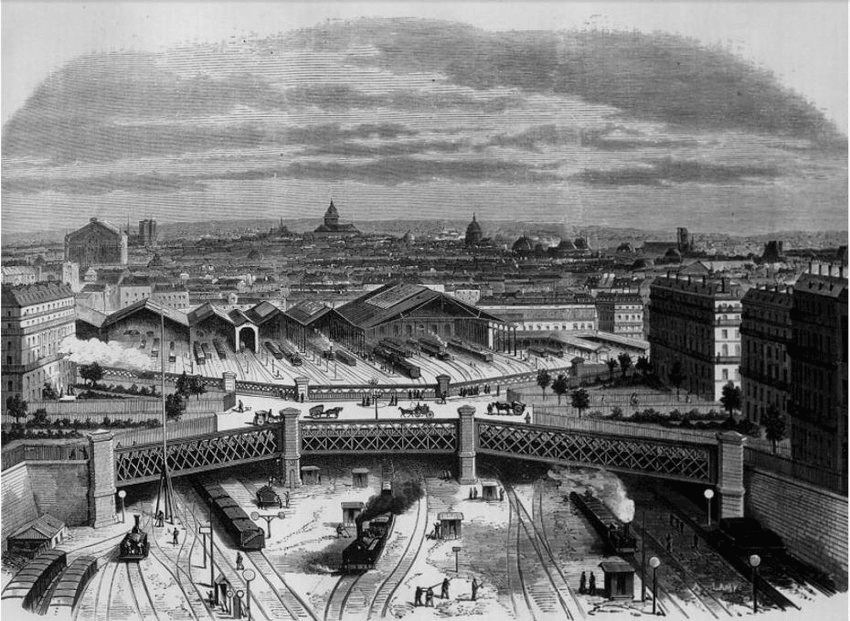

マネの時代のパリにあった6つの鉄道駅のうち、シュマン・ド・フェール・ド・ルエスト(Chemin de Fer de l'Ouest: 西部鉄道)が所有するサン・ラザール(Saint-Lazare)通りの駅が最も大きく重要だった。 1837年にパリ-サンジェルマン間に建設されたフランス最古の路線の終着駅であったが、鉄道網の急速な拡張に伴い、1842年と1867年に現在の場所に移され、再び拡張された。 そのころには、ノルマンディーやブルターニュへの長距離線、パリ西部の町への利用者の多い郊外線、パリ周辺のローカル線が乗り入れており、郊外線だけでも年間1,000万人以上の乗客が利用していた(Walter, 48-55)。

その頃すでに、その建物と庭は、南はサン・ラザール通り、東はアムステルダム通りとロンドン通り、西はローマ通りに囲まれた、今日のような広大な面積を占めており、北のバティニョール・トンネルに向かうその線路は、ヨーロッパ広場によって横断されていた(図28)。

石積みの橋脚と巨大な鉄の棚に支えられた6本のスパンで構成され、線路上の6本の通りをヨーロッパ広場の交差点まで結んでいる。 オスマンに敵対した何人かは「美しいというよりは奇妙で、その形と巨大さに驚かされる」(Say, 1661)と酷評したが、橋に新しいパリのシンボルを見出した他の多くの作家には賞賛された。

その10年後、カイユボット(Gustave Caillebotte)は、オスマンの野心的な都市拡張計画の一環として、その周囲に造られた広い道路や高層ビルが持つ近代的な特質を賞賛している絵(図34など)の中で、その堂々とした大きさと力強さ、残忍なほどの直截さを讃えている。

他の多くの芸術家や作家たちは、新しい橋と駅に、都市の産業生活の果てしない光景を見出した。 鉄道技師を主人公にしたゾラの悲劇的な物語『La Bête humaine』(The Beast in Man: 獣人)(1890年)は、サン・ラザール駅や他の駅が描かれた一連の自然主義小説の中で最も親しまれている作品である。

その10年前、ユイスマンス(Joris-Karl Huysmans)は『ヴァタールの娘たち』(Les Sœurs Vatard)(1879年)でモンパルナス駅近くのアパルトマンに舞台を移し、さまざまな時間帯、さまざまな天候における鉄道の動きを、登場人物の気分に合わせて微妙に描写した。それは、モネの1877年のサン=ラザール駅シリーズにインスパイアされたと思われる印象派的なプログラムである。

批評家として印象派を敵視していたジュール・クラレティ(Jules Claretie)は、それ以前にも『17番列車』(Le Train 17)(1876年)を発表している。この小説の主人公は鉄道技師とサーカス団員で、同じ駅の描写には、ランタン、ヘッドライト、色のついた信号機、夜のレールに映る反射などが織り成す、きらめく戯れに対する印象派的な関心が表れている。

実際、鉄道と駅は自然主義文学では必須のテーマであった。モーパッサン(Guy de Maupassant)は小説『ベラミ』 (Bel-Ami)(1885年)の貧しい主人公の住居を、バティニョールのトンネルと線路を見下ろすブルソー通りにアパートに見出した。

1842年に建設されて以来、サン・ラザール駅は芸術家の間でも人気の高い題材であった(Chan, 19-27)。しかし、印象派が野心的な絵画のテーマとしてこの駅を発見する以前は、パリの写実的な風景を求める市場に応える版画家が主にこの駅を描いていた。アルヌーとルメートル(Arnout and Lemaître )のリトグラフやレオン・レモヌリー(Léon Leymonnerie)の絵は、静的で地形学的アプローチだった。当時の鉄道のより想像力豊かな概念は、駅ではなく機関車に関するものだった。

リアリズム作家シャンフルーリ(Jules François Felix Fleury-Husson, Champfleury)は、1860年頃には駅自体に列車の到着と出発を描いた一連の壁画を構想していたが、彼はむしろ「大きな赤い目で風のように飛び、夜に田舎に腹から火を撒き散らす巨大な機械」の「幻想的な」側面に興奮していた(Champfleury 1861a, 185)。

同じように、マネの師であるクチュール(Thomas Couture)は機関車を「壮大で現代的な戦車、青銅の殻と炎の舌を持つ怪物」(grandiose and modern chariot, a monster with a bronze shell and a tongue of fire)と表現した(Couture, 254-255)。マネはこの擬似神話的イメージを否定したが、機関士と機関助手をその重労働と重い職責から高貴な存在とするクチュールの考えは受け入れた。そして1880年に彼らとともにベルサイユからパリまで乗車した後、マネは「彼らの冷静さ、忍耐力」を称賛し、彼らが働いているところを描くことを計画した(Jeanniot, 856)。彼のこの計画も、1879年にパリ市に提案した、再建されたパリ市庁舎内の鉄道駅を含むモダン・パリの一連の壁画を描くというはるかに野心的な計画も実現しなかった(本稿Part1に詳細)。しかし、他の印象派画家たちの誰よりも早い時期に、彼はサン・ラザール駅を描いた。

画家たちがモダンな駅、特にこのサン・ラザール駅に惹かれたのは、今にして思えば必然だったように思える。ピサロやシスレーが風景の中に小さく見える郊外の小さな駅を時折描いたとしても(例えば図 29)、彼らを惹きつけたのは大都市の駅だった。サン・ラザール駅ほど大きくて活気のある駅はなく、 1870 年代、画家たちの旅行にとってサン・ラザール駅ほど重要な駅はなかった。ルーヴシエンヌ、マルリー、ポントワーズ、オーヴェル、アルジャントゥイユ、ヴェルノン、ルーアン、ル・アーヴル(Louveciennes , Marly, Pontoise, Auvers, Argenteuil, Vernon, Rouen, Le Havre)など、印象派の画家たちによく知られた場所はすべて、この駅から列車で行くことができた。

Courtesy Home House Trustees, Courtauld Institute Galleries, London

https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Pissarro_lordship.jpg

1874年にモネとルノワールを追ってアルジャントゥイユ(Argenteuil)に移ったマネにとっても、それは日常の光景だった。1872年7月、《サン・ラザール駅》(Cat. 10)に着手する少し前に、彼はサン・ペテルスブール通り(現在のモスクワ通り)のアトリエに移り、その窓からはヨーロッパ広場とバティニョール・トンネルに続く線路が見渡せた。1年後、彼のアトリエのある訪問者は「鉄道が近くを通り、白い煙が空中に渦巻いている」と記した(Hamilton, 173)。まさにマネの絵画と同じ光景である。

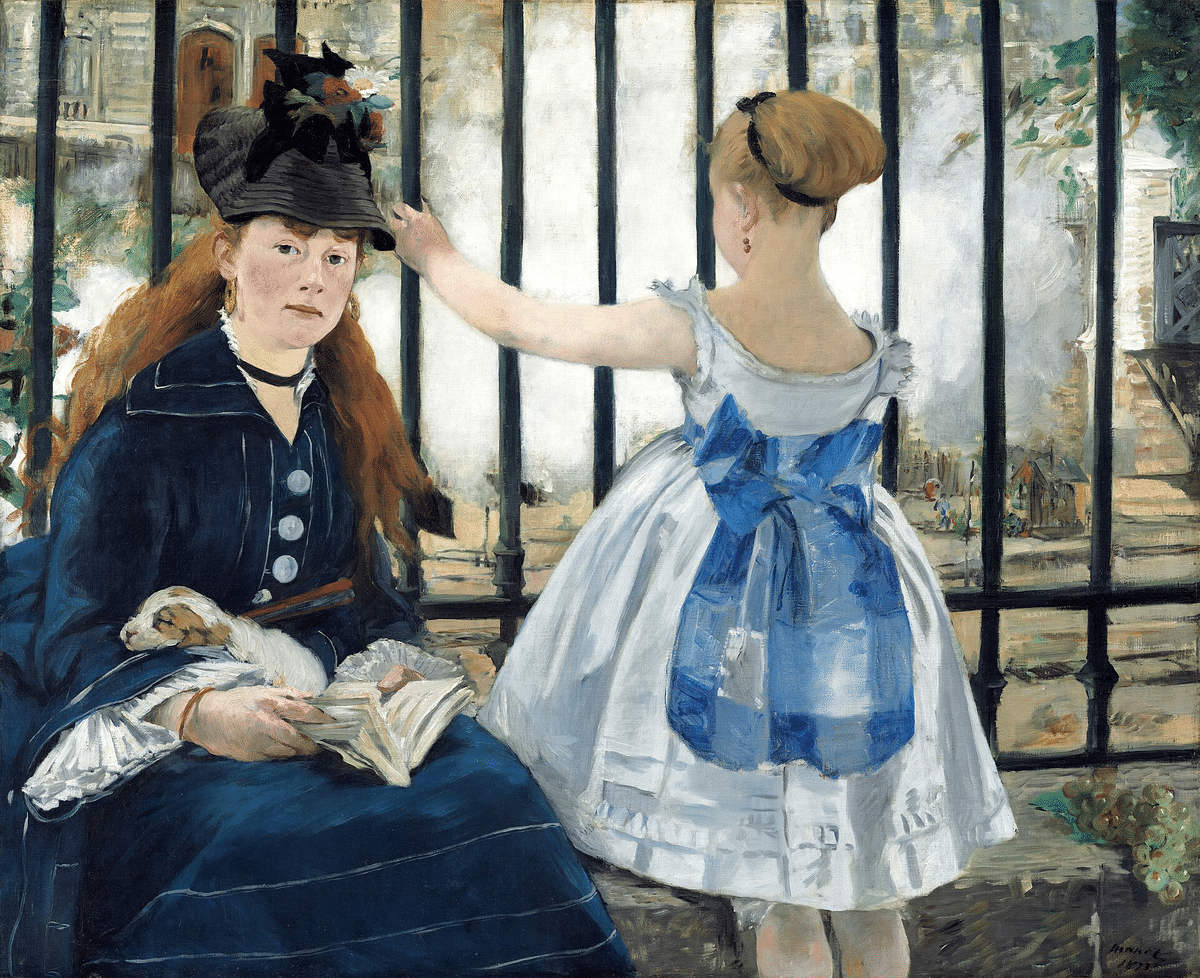

Cat. 10 | Edouard Manet, The Gare Saint-Lazare (The Railway, 1873)

National Gallery of Art, Washington, D.C., R-W 1:207

https://www.nga.gov/collection/art-object-page.43624.html

この絵《鉄道》(The Gare Saint-Lazare, The Railway, 1873)は1873年に署名され1874年に初めて展示されたが、1872年の秋にフィリップ・ビュルティ(Philippe Burty)が画家のアトリエで「未完成版」を見た時には、すでにかなりの進捗だった(Hamilton, 162)。人物のポーズは、アメリカから帰国してマネのモデルを再開したマネのかつてのお気に入りのモデル、ヴィクトリーヌ・ムーラン(Victorine Meurent)と、画家アルフォンス・ヒルシュ(Alphonse Hirsch)の娘スザンヌ(Suzanne)。資料(Tabarant 1947, 221- 222)によると、マネは駅を見下ろすヒルシュのアトリエ裏の庭で人物を屋外で描き、背景は屋内でノートのスケッチ(図30)を使って描いたという。少なくとも知られている限りでは、マネは明らかに構図の研究をしておらず、代わりに幅広の流動的なストロークでキャンバスに直接主要な形をスケッチし、それをこすってぼかし、濃い顔料で覆った。

この自然なアプローチ(spontaneous approach)には、格子の間隔とヴィクトリーヌの髪の輪郭など、わずかな修正しか必要なかったことが、最近の研究室での調査(1981年11月)で確認された。しかし、その自然さにもかかわらず、デザイン的には2人の人物の体系的な対比において古典的である。1人は大人で本を読んでおり、もう1人は若く、列車が通り過ぎるのを見ている。1人は座ってこちらを向き、もう1人は立って背を向けている。1人は白い襟とカフスの青いドレスを着ており、もう1人は青いサッシュとリボンの付いた白いドレスを着ている。2人とも赤茶色の髪だが、1人は長い髪を下ろし、もう1人は上にまとめ、リボンで結んでいる。

背景に対するふたりの位置関係も、見た目以上に作為的である。ヨーロッパ橋をここで右端に見るには、ローマ通り 58 番地、コンスタンチノープル通りの角近くにあるヒルシュの建物の後ろの三角形の庭のはるか後ろに立たなければならなかっただろう(航空写真と平面図、図 28、31)。 しかし、彼は人物をまるで庭の正面、線路の端にいるかのように描き、斜めの重々しい格子と垂直の柵をなくすことで、この錯覚の効果を高めている。

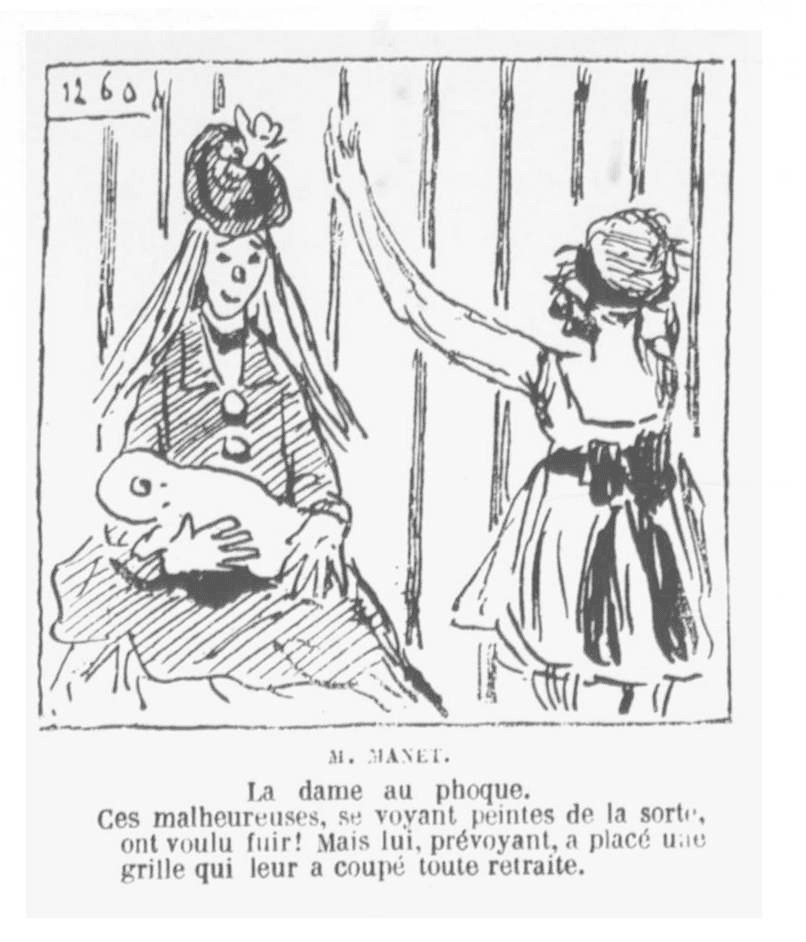

この絵が1874年のサロンで展示されたとき、批評家や風刺画家たちは、この黒い鉄格子を牢獄の鉄格子のように酷評した(図32など)。 しかし何よりも、彼らはこのタイトルに混乱した。 なぜ鉄道なのか、機関車はどこにあったのか、乗客はどこにいたのか。 (Bazire, 84)。 ドーミエやクチュールのような初期の写実画家が強調していた要素、すなわち蒸気機関の強大な力、機関士の英雄的な労働、乗客の不安、これらすべてが鉄道の旅に人間的な意味を与えていたのだが、それが突然、白い煙の向こうに消えてしまったかのようだった。 ほんの一握りの芸術家と作家だけが、その煙を通してマネが驚くほど新鮮で、力強いやり方で提示したパリの新しいイメージを見ることができた。

wood engraving from Le Charivari, 15 May 1874, Bibliothèque Nationale, Paris

Cat. 11 | Edouard Manet, The Gare Saint-Lazare, Watercolor and gouache on photograph

Durand-Ruel & Co., Paris, R-W 2:322

https://commons.wikimedia.org/wiki/%C3%89douard_Manet_catalogue_raisonn%C3%A9,_1975_Rouart_and_Wildenstein#/media/File:Manet_-_Rouart_and_Wildenstein,_II-322.png

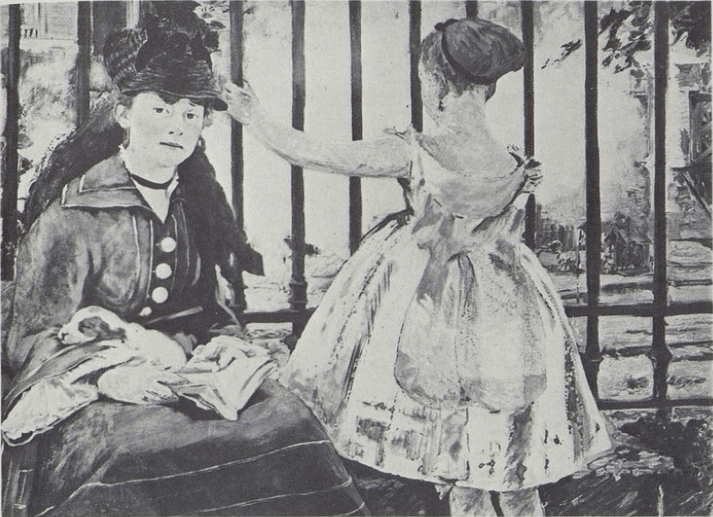

マネが写真という新しい媒体をどのように利用し、その影響を受けたかは、現在もなお解明されつつある。写真媒体は、彼の時代とほぼ同時期に最も発展したが、友人のドガやゾラのように、マネ自身が写真を撮ったかどうかは定かではない。資料(Tabarant 1947, 44-45)によると、マネは 1860 年にはすでに自分の絵画を撮影していたという。いずれにせよ、彼は商業写真家に、小型と大型の両方の形式で定期的に絵画を撮影させ、大型の絵画はアルバムにまとめて来場者に見せていた(Tabarant 1947, 518-519)。マネは、自分の作品を体系的に記録する手段として写真の価値を認識した最初の芸術家の 1 人であった。

《鉄道》(The Gare Saint-Lazare, The Railway, 1873)(Cat. 10)の写真(Cat. 11)は、ゴデ(Anatole Louis Godet)が、1872年後半か1873年初頭にマネがこの絵を完成させてから、1873年11月に歌手フォーレ(Jean-Baptiste Faure)が彼からこの絵を購入するまでの間に撮影したもので、裏面にドライスタンプが押されている(Callen、163-164)。この写真も記録として意図されたものであることは間違いないが、マネは水彩画とガッシュで手を加え(Watercolor and gouache on photograph)、通常よりも完成度を高めた。これは、より公的な記録であるアルフォンス・プリュネール(Alphonse Prunaire)の木版画のモデルにもなった可能性がある(Guérin, no. 89)。この版画は写真とまったく同じサイズで、間違いなく写真から直接トレースされたものである。グラフィック複製の専門家であったプリュネールは、ギュスターヴ・ドレ(Gustave Doré)のデッサンを基にした木版画を多数制作し、マネのデッサンを基にした木版画もいくつか制作している(Guérin, no. 87, 90-92)。この作品は数枚の試作品のみが知られているが、おそらくこの絵画が展示された1874年のサロンに関する雑誌記事で大量に出版されることが意図されていたものと思われる。

Cat. 12 | Honoré Daumier, The Departure of the Train

Private collection, Maison, 2: no. 310

1840年から1870年にかけて、鉄道の発展と新しいイメージが生まれた黄金時代に、鉄道を題材にした最も重要な芸術家であるドーミエ(Honoré-Victorin Daumier)は、とりわけ最新の交通手段が普段観察していた下層階級や中流階級の人々の生活に及ぼす影響に興味を持ってた。彼の有名なリトグラフシリーズ《鉄道》(The Railroads)(1843年)と《鉄道の相貌》(Physiognomies of Railroads)(1852年)は、露出した上層デッキや混雑した車両での旅行の危険性と不便さ、揺れて停車したり長時間遅れたりする列車、そして、取り乱した、時には風変わりな乗客でいっぱいの小さな駅を、ユーモラスに誇張した形で描いている。

よく知られている二等車(The Second Class Carriage)や三等車(The Third-Class Carriage)に座っている人々の絵画(1864-1865年)も、それらが表すさまざまな人間のタイプ、つまり、旅の間ずっと同じ限られた空間に一緒に放り込まれるさまざまな年齢、性別、背景を持つ見知らぬ人々に焦点を当てている。彼は独立した絵として考えていた水彩画の中で、彼は鉄道の駅を詳細に描写し、やはり建物や列車ではなく旅行者に焦点を当てている。

モネや他の印象派の画家たちがのちに、躍動、色彩、そして光の場所として描くことになるサン・ラザール駅(図33)で、ドーミエは、社会のあらゆる階層の人々が経験した、退屈、焦り、そして不安までの感情のすべてを探求した。駅自体は、さまざまなグループを明確に表現し、外部の街を垣間見ることができる柱のある洞窟のような空間として現れる。

Presumed destroyed

https://endlesspaintings.blogspot.com/2014/10/at-gare-saint-lazare-honore-daumier.html

同様に完成度の高いこの水彩画《列車の出発》(The Departure of the Train)(Cat. 12)で、ドーミエはよりコンパクトな人物群を描いている。彼らは一方向に、左側の埠頭と待機中の車両に向かって動いている。時間通りに列車に乗り込もうとする彼らの決意は、それぞれが個性的でありながら共通の衝動を共有し、それは彼らの集中した表情だけでなく、前方に突き進む彼らの体にも表れている。中央のグループを巧みに照らし、表現する三角形の光の柱さえも、この抑えきれない衝動に勢いを与え、左を指す斜めの「力の線」を生み出している。ドーミエの手にかかると、列車に乗るというおなじみの行為が劇的な重要性を持つ瞬間になる。

Cat. 13 | Gustave Caillebotte, The Pont de l'Europe

Richard M. Cohen, Holmby Hills, California Berhaut, no. 45

マネが同じ場所を描いた作品(cat. 10)の4年後に描かれたカイユボットのヨーロッパ橋とサン・ラザール駅の絵(cat.13)は、印象派の他の画家に影響を与えた最初の例である。

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Caillebotte-PontdeL%27Europe-Geneva.jpg

1876年に描かれ、翌年の印象派展で展示された最も大きく複雑なバージョン(図34)は、ヨーロッパ広場とヴィエンヌ通りの長くて急速に狭くなる景色を描いている。 左に橋、右下に操車場がある。操車場をのぞいているのは作業着姿の若い作業員で、マネの《オロロン=サン=マリー》(Oloron-Saint-Marie)(RW 1:163)でレオン・リーンホフ(Léon Leenhoff)がしているのとほぼ同じように欄干にもたれかかっており、これによって二人の芸術家の間にもうひとつのつながりが生まれている(Varnedoe, 41)。

ここで展示されているバージョンは、キンベル美術館にあるより大きく、より正確に描かれた絵画(図35)のための油絵スケッチで、その絵画では場所がより詳しく描写されており、橋の桁の間にはレールと信号が見え、右上の青い三角形の中には列車庫が見える。マネのサン・ラザール駅に最も似ているのは、ヴィエンヌ通りを見下ろすバージョンではなく、このバージョンである。特に、数人の大柄な人物が占める比較的浅い空間と、水平軸と垂直軸がはっきりした平面構成が似ている。下にある列車と駅を見るために顔を背けている二人の男性も、マネの絵の中で同じことをしている少女を彷彿とさせる。

The Kimbell Art Muséum, Fort Worth

https://kimbellart.org/collection/ap-198201

操車場を背景に追いやり、ヨーロッパ橋の一部のみを描いた先駆者とは異なり、実際には高さ約 5 メートルの巨大な鉄橋の桁を強調している。カイユボットの作品は、中央の大きなスパンを、その中央付近から見たものである (Varnedoe、28)。橋の力強い幾何学的形状を強調することで、カイユボットは人間の姿を周辺的要素にまで落とし込んでいる。3 人の観客は、画面の半分にも満たない場所に詰め込まれており、マネのどちらの人物よりも過激に画面の端や互いによって遮られ、完全に顔を背けているため、実際よりもさらに非人間的に見える。カイユボットの描いた都市工業化の環境における現代人の絵は、ほぼすべて青、灰色、黒で構成された色彩の調和においても、暖色と寒色の色調のバランスが取れ、オレンジ、黄色、緑、白のアクセントで活気づけられた、同様に斬新だがより楽観的なマネの絵のイメージとは鮮明な対照をなしている。

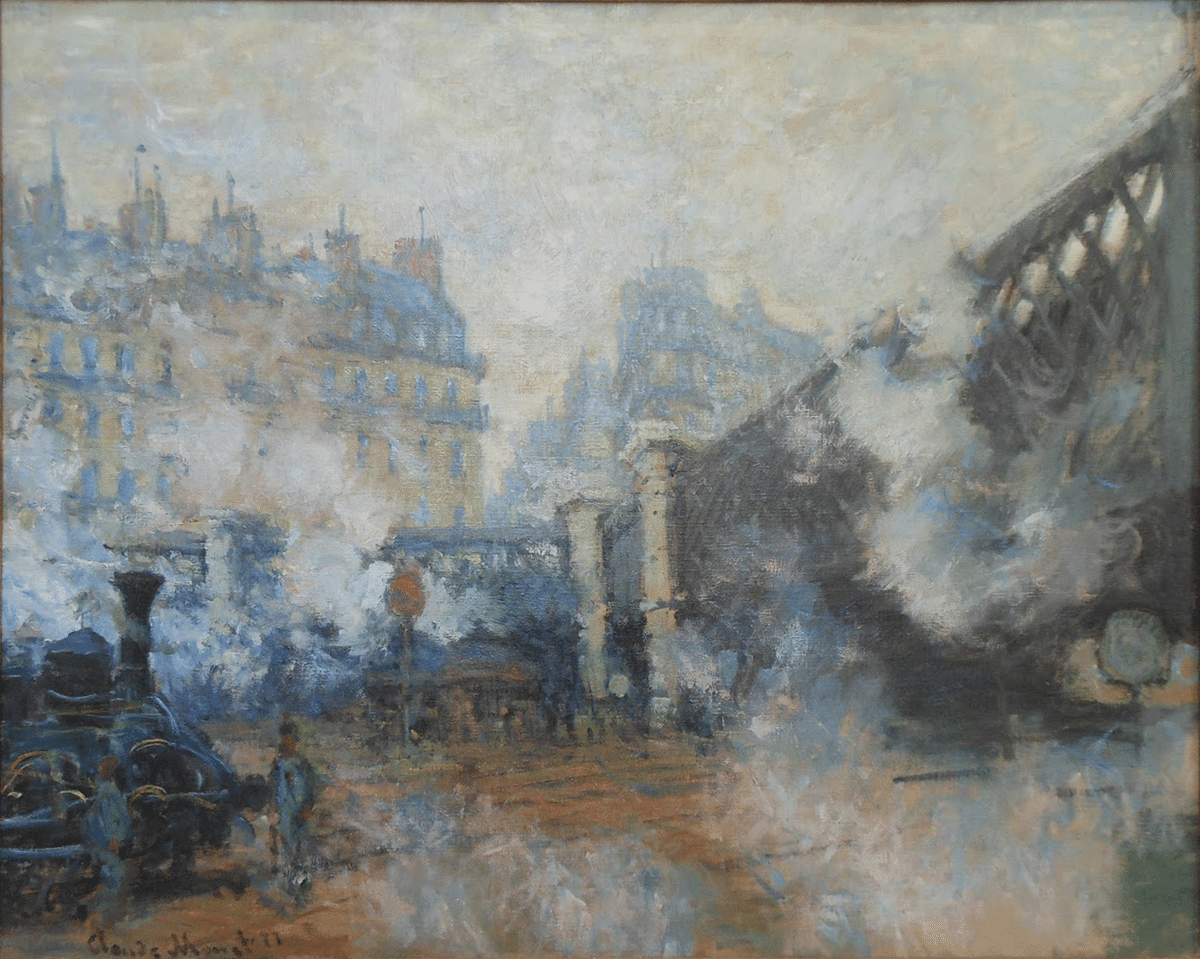

Cat. 14 | Claude Monet, The Gare Saint-Lazare

The Art Institute of Chicago, Mr. and Mrs. Martin A. Ryerson Collection Wildenstein, no. 440

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet_-_Arrival_of_the_Normandy_Train,_Gare_Saint-Lazare_-_Google_Art_Project.jpg

マネやカイユボットが少し離れた位置から車両基地を見下ろす光景を描いたのとは異なり(Cat. 10, 13)、モネは車両基地に入り込み、1872年と1875年にアルジャントゥイユの駅を描いたときと同じように、車両基地を内側から眺めた(Wildenstein, nos. 242, 356)。

1877年1月にサン・ラザール駅での制作許可を得て、カイユボットの助けを借り数ブロック離れた小さなアパートを借りたモネは、 3か月以内に少なくとも8枚の絵を完成させ、4月の印象派展でそれらを展示した。ここに展示されている《ノルマンディー列車》(Arrival of the Normandy Train, Gare Saint-Lazare)という副題の絵も、その中の1枚である。これは最終的に12枚となったこの連作のうちの2枚の絵のうちの1枚で、駅の東端にある長距離路線用の大きな列車庫の天蓋の下で描かれたものである。残りの 2 点は、郊外線に使用されていたさらに大きな車庫で描かれ、残りは、ヨーロッパ広場やバティニョール・トンネル付近など、ヤード内のさまざまな場所で描かれた(Wildenstein, nos. 438-439, 441-449)。このパノラマ・ビジョンの広大さは、マネやカイユボットの作品に匹敵するものはない。

Musée Marmottan, Paris

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Claude_Monet,_1877,_Saint_Lazare,_Mus%C3%A9e_Marmottan_Monet.jpg

ここに展示されているバージョンでは、ノルマンディー行きの列車が、すでにエンジンに火が入れられ、乗車を待つ群衆が、鉄とガラスでできた巨大な丸天井の下に立っている。 この作品では遠景に、またマルモッタン美術館版(図36)では近景に見えるヨーロッパ橋のように、この橋は都市建築の新たな可能性を印象的に示しており、モネは明らかに熱意をもってそれに応えている。 この点で、彼の表象は批評家シャンフルーリ(Jules François Felix Fleury-Husson, Champfleury)に似ている。シャンフルーリは、クールベに鉄道駅の近代産業の壁画を描くよう提案した際、群衆と屋根付き市場だけが19世紀建築の正統的な様式を表していると断言した(Champfleury 1861a, 184)。

それに比べると、モネの絵の右側の天蓋の向こうに見える、ロンドン通りに沿った貨物倉庫の樽型丸天井は、規模が小さく、伝統的な形に見える。 モネがこれほど鮮やかに再現したのは、蒸気や煙に満たされ、喧騒に包まれながらも、その向こうの街や空に向かって開かれている、この部分的に閉ざされた空間の広大さであり、小さな乗客や労働者を矮小化しながらも、人間の達成を物語る空間である。 モネがそうしているのは、当時嘲笑の的であった性急で無造作とも思える制作にもかかわらずではなく、モネの構想の本質である、人と機械、煙と大気のダイナミックな動きを完全に再現することにほかならない。

カフェとカフェ・コンセール(The Café and the Cafe-Concert)

カフェは17世紀後半からパリに存在し、18世紀から19世紀初頭にかけて栄えたが、カフェがパリの社会・文化生活の中心地となったのは19世紀後半になってからである。アンシャン・レジーム(ancien régime)末期にはカフェが900軒ほどあったが、その後の民主化が進んだ世紀の末にはその30倍のカフェが存在し、あらゆる階層のカフェが市内のあらゆる場所に広がった。

ますます混雑する都市部に住む人々が、家の外でくつろいだり会話をしたり、新聞を読んだり手紙を書いたり、また伝言をやり取りしたり、古い友人に会ったり新しい友人を作ったりする場所として、カフェは単に気分転換や気晴らし以上のものを提供した。カフェは都市生活に欠かせない一部であった(Aries, 231-232)。カフェのテラスは都市の主要幹線道路の歩道に溢れ、第二帝政期には最も特徴的な光景の一つとなった。

カフェが夜の街を支配していたのと同様に、カフェは芸術や文学活動の中心でもあり、ニュースや噂話の交換や新しいアイデアの実験の場を提供していた。もちろん、カフェは 18 世紀のカフェ・プロコップ(Café Procope)、19 世紀前半のディヴァン・レペルティエ(Divan Lepeletier)やブラッスリー・デ・マルティール(Brasserie des Martyrs, Le Divan du Monde)の時代からその役割を果たしてきたが、カフェの数、そしてそのテーブルで編集されている雑誌の数は、19 世紀後半、特に最後の 25 年間では他に類を見ないものだった。

1840 年頃、カフェ・リテラール(café littéraire)と並んで新しい形態のカフェが登場し、歌手やミュージシャンが時事的な、地方特有のエンターテインメントを提供した。その後の数十年間、このカフェ・コンセール(Cafe-Concert)は、最初はシャンゼリゼ通りの屋外で、その後は主要なブールヴァール沿いの屋内で、パリの夜の生活の定番となった。第二帝政で作られた新しい通りは、まさにその自然な温床だった。「カフェ・コンセールは、 1850 年代と 1860 年代にオスマンが作った広大な空間、つまり貿易と交通のために作られた都市の歩道や広場を占領し、侵略した」(Clark 1977, 239)。テレサ、ベカ、ド・メイ(Thérèsa, Bécat, and De may)などの人気のカフェ・シンガーは、ドガが 1870 年代に描いた(例: Cat. 25)もので、当時一流の有名人だった。

ドガよりずっと以前にも、19世紀の芸術家たちはパリのカフェライフの楽しみを記録していた。19世紀初頭のボワイー(Louis-Léopold Boilly)の優雅なパレ・ロワイヤルの絵画から、ガヴァルニ(Paul Gavarni)とドーミエ(Honoré-Victorin Daumier)の無数の石版画、それに続く数十年間のもっと普通のブラッスリー(brasseries)、ワインショップ、カフェ・コンセールを描いた大衆雑誌の版画まで、そのようなイメージは絶えず流布した。クールベの《ブラッスリー・アンドラー》(Courbet's Brasserie Andler, After Dinner at Ornans)、ボンヴァンの《フランドルの居酒屋》(Bonvin's Flemish Tavern)(Cat. 19)、パリ郊外を舞台にした初期の作品であるルノワールの《マザー・アントニーの宿屋》(At the Inn of Mother Anthony)など、よく知られた写実主義のイメージは、その代表例である。

しかし、この芸術的伝統と、その時代の生活様式に関する彼らの関心を考えると、なぜマネと印象派の画家たちはカフェの主題に初めて目を向けたのが、1876年から1877年になってからなのだろうか。彼らは皆、もちろんそのような場所をよく知っていたし、マネ自身もそのキャリアの初期には、ボードレールやデュランティ(Louis Edmond Duranty)とともに、イタリア大通りのファッショナブルなカフェ・トルトーニ(Café Tortoni)や、より文学的なカフェ・ド・バード(Café de Bade)によく通っていた。

1866年頃、マネはクリシー広場近くのもっと質素なカフェ・ゲルボワ(Café Guerbois)に移り、ゾラ、デュランティ、そして大半の将来の印象派の画家たちを周囲に集めた(Rewald, 197-207)。しかし、カフェが彼らの作品の主要テーマとして現れたのは、10年後、マネが再びピガール広場のカフェ・ド・ラ・ヌーヴェル・アテネ(Café de la Nouvelle-Athènes)に移り、同じグループの芸術家や作家を連れて行ったときだった。ヌーヴェル・アテネやアンバサドゥールを描いたドガ、ムーラン・ド・ラ・ギャレットとモンマルトルのビストロを描いたルノワール、フォリー・ベルジェールとパリの庭園を描いたフォラン(Jean-Louis Forain)、ヌーヴェル・アテネ、ブラッスリー・ド・ライヒショフェン、フォリー・ベルジェールを描いたマネなどは皆、1870年代後半のカフェを題材にした突然の流行に応えた。

問題は、なぜもっと早くに主題としなかったのか、ということ。あるいは、別の言い方をすれば、マネが1873年に描いた《ル・ボン・ボック》(Bon Bock)(RW 1: 186)は、オランダの居酒屋で陽気に酒を飲む人々を描いたフランス・ハルス(Frans Hals)の絵を参考にした伝統的な形式をとっているのに、なぜ、4年後に描いた《プラム》(The Plum)(Cat. 18)は、若い女性をパリの馴染み深いカフェで描いた、明らかに近代的な形式をとっているのだろうか。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edgar_Germain_Hilaire_Degas_038.jpg

《プラム》の元になっている作品、ドガの《アブサン》(図 40)は、それまでは主に大衆芸術に限定されていた主題、つまり版画や週刊誌に描かれたカフェ生活の場面から高級芸術を創造する可能性を示した。ドガのカフェ・コンセールの絵(例えば、図74、図38)を、マネがすぐに借用した可能性は明らか(例えば、図 39)。しかし、ドガの革新性だけでは、絵画だけにとどまらない、これほど広範囲な流行を説明することはできない。カフェとそれが人々の生活に与える大きな影響については、ペール・コロンブ(Père Colombe)のジン工場のような場所についての生々しい描写など、ゾラの綿密なリサーチに基づく小説『居酒屋』(L'Assommoir)(1876-1877年)に見られる。

また、この時期にユイスマンス(Joris-Karl Huysmans)は、グルネルの労働者階級のダンスホール(Drageoir aux épices, 1875)やヴォージラール通りの娼婦のバー(Marthe, 1876)から、きらびやかなミュージックホールであるフォリー・ベルジェール(Folies Bergère)(Croquis parisiens, 1880)、貴族的で英国好きのカスティリオーヌ通りのボデガ(Bodéga)(A rebours, 1884)まで、パリのあらゆる飲み屋を探検した。同時に、ラファエリ(Jean-François Raffaëlli)は、仲間の芸術家たちに、「豪華なカフェから郊外の隠れ家、近所の商人のカフェから政治家が演説する居酒屋まで」の「毎日何百万人もの人々が集まる」カフェについて同様の調査を行うよう促し、次のように熱心に結論づけた。「いったいどんな発見があるのだろう!」(Isaacson 1980, 41)。

結局のところ、1875年以降の芸術や文学におけるカフェの流行は、第三共和制の初期、家庭や伝統的な社交界の外で生き生きとした公共生活を求めるようになった社会そのものにおけるカフェの異常な流行を反映していたのである。 共和制初期にとられたカフェの規制・管理の政策は、コミューン後の道徳的秩序を脅かすものとして恐れられたが、実施することは不可能であり、ほとんど効果がなかった(Pierrot, 10-11)。「これらすべてのカフェの真の意義は、(中略)カフェが世の中全体の心の状態に対応しているということである」(Huysmans 1884, 175)。

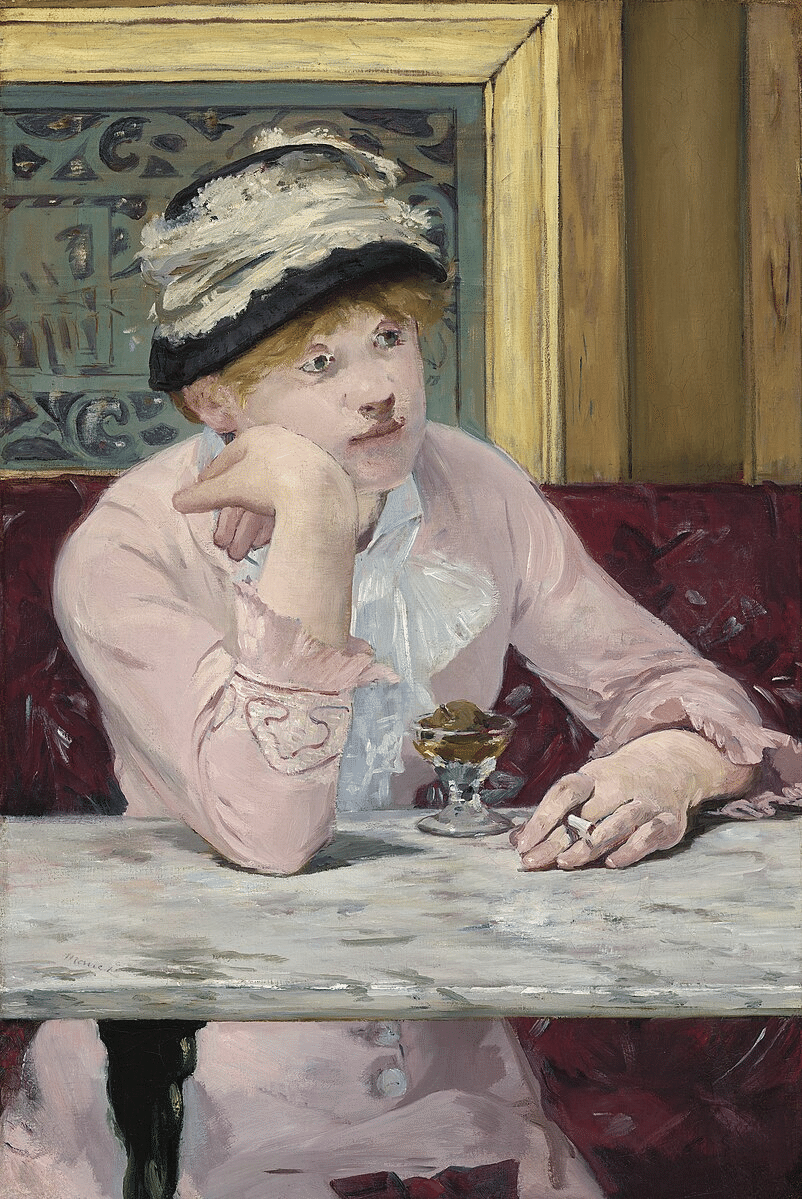

Cat. 18 | Edouard Manet, The Plum

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edouard_Manet_-_The_Plum_-_National_Gallery_of_Art.jpg

ブランデーに漬けたプラムを食べる(そして、その酒を飲む)ことは、少なくとも 1798 年にエコール広場にメゾン・ド・ラ・メール・モロー(Maison de la Mere Moreau)が開店して、プラムを提供し始めて以来、パリの人々によく知られていた。同様の店がすぐに何十軒も続いたが、バーテンダーの美しさや、アルコールに漬けたプラムやその他の果物の品質で有名になった店は他にない(Fournel 1858, 368)。

19 世紀半ばまでには、ブランデー漬けのプラムはほとんどのカフェのメニューとなり、ゾラの小説によく出てくる貧しい地域の陰気なカフェ(père Colombe's assowmoir)でも提供されるようになった。そこに描かれた最初の場面では、ジェルヴェーズとクーポー(Gervaise and Coupeau)は「ブランデー・プラムを一緒に飲んでいる」 (Zola 1877, 49-50)。その後の場面では、クーポーは同じカフェに座り、マネの《プラム》(The Plum)の若い女性のように「肘をテーブルに置き」、「空を見つめている」。そして 3 杯目を飲んだ後、「両手で顎を包み込む」 (Zola 1877, 338-339)。

1876年に連載され、1877 年に単行本として出版された『夜会』(L'Assommoir)は、《ナナ》(Nana)のときのように、マネのインスピレーションの源だったのだろうか。もちろん、文字通りの意味ではないとしても、そのような主題に取り組むよう刺激を与えたかもしれない。この作品の酒飲みの物憂げな態度は、当時のカフェではよく見られたもので、ユイスマンス(Huysmans)も、娼婦が「ベンチに落胆して座り、大理石のテーブルに肘をつき、両手で頭を抱えている」のを観察していた(Huysmans 1884, 174)。マネが彼女を描いたバティニョール地区のヌーヴェル・アテネ(Café de la Nouvelle Athènes)は、労働者階級の街ラ・シャペル(La Chapelle)のポワッソニエ通りにあるペール・コロンブのジン工場(père Colombe's gin mill)とはまったく異なる店だった。

プラムの若い女性が、ジェルヴェーズのような貧しい洗濯婦ではなく、むしろ身なりのよい娼婦で「カフェで次の仕事を待つ人々の一人」 であり、独特のほろ苦い性格を持つ「肖像画」(Duret, 171)として描かれたそのモデルはこれまで誰なのか不明だった。しかし、彼女は、マネが描いた《カフェにて》(At the Cafe)(図44)で画家のアンリ・ゲラールの隣に座り、パステル画で2度描いた(It-W 2: 8, 9)女優でモデルのエレン・アンドレ(Ellen Andrée)と同一人物だろう。劇場や画家のスタジオでよく知られたココデット(cocodette)である彼女は、ドガの《アブサン》(Degas Absinthe)(図40)に登場し、カフェ・ド・ラ・ヌーヴェル・アテネで画家のデブタン(Marcellin Desboutin)の隣に座っている。

1876年の印象派展で展示されたドガのこの作品は、マネの作品に影響を与えたことは間違いないが、アブサンを飲む人がうつむいている陰鬱なイメージは、物思いにふける女性のイメージをより印象的にしている。淡いピンクのドレスと黒い帽子をかぶったおしゃれな娼婦の絵は、より明るく、より共感的で、同時代の人が言うように「若く、かわいらしく、愉快で、人を魅了する服を着ている」(Richard- son, 129)。

《プラム》の背景も《アブサン》の背景とはかなり異なっているが、実際には同じ場所を表している。しかし、ザンドメネギの《ヌーヴェル・アテネのカフェにて》(Federico Zandomeneghi, Café de la Nouvelle-Athènes)(図41)の背景は、布張りのベンチの上に細長い鏡があり、その縁が細い鋳造で囲まれている点でドガとよく似ているので、マネが純粋に絵画的な理由で独自のものを考案したことは明らかである。木製パネルと重厚な金枠が長方形の模様を描き、ベンチと大理石のテーブルの模様を補強し、人物像を固定している。この厳粛さとは対照的に、おそらくエッチング加工された鏡である彼女の頭の後ろのパネルは精巧に装飾されており、そのスタイルはアール・ヌーヴォーと評されているが、第二帝政の装飾芸術で人気があったタイプの植物モチーフから、マネが考案した可能性が高い。

https://www.musee-orsay.fr/en/artworks/dans-un-cafe-1147

Private collection, Italy

https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Federico_Zandomeneghi_-_Il_Caf%C3%A9_de_la_Nouvelle-Ath%C3%A8nes.jpg

Cat. 19 | François Bonvin, The Flemish Tavern

The Walters Art Gallery, Baltimore Weisberg, no. 40 bis

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fran%C3%A7ois_Bonvin_-_Interior_of_a_Tavern_-_Walters_37837.jpg

このカフェ・シーンとマネの《ビールを出すウェイトレス》(A Waitress Serving Beer)(Cat. 20) の違いは、1860 年代の写実主義の絵画と 1870 年代の印象派の絵画の違いだけではない。その違いは、若い芸術家たちが数世紀も続く伝統をどれだけ破ったであろう。

ボンヴァン(Bonvin)の人物 (ウェイトレス 1 人と男性 2 人)のバランスの取れた安定した配置、広々とした室内に比べて小さいサイズ、赤と白で引き締められた堅実な土色、そして、滑らかで非人間的な精密な演出はすべてレミニス(reminis)(Weisberg 1979, no. 28)であり、インスピレーションの点ではオランダ的とは言えない。

1867 年のサロンで発表されたこのシーンは、決してデ・ホーホ(Pieter de Hooch)の単なる模倣ではない。それどころか、17 世紀のオランダと 19 世紀のフランスの融合である。衣装、真鍮の器、粘土製のパイプが前期を彷彿とさせるとしても、舞台は明らかに後期のものであり、実際はボンヴァンの父と異母兄弟のレオンが経営するヴォージラールの居酒屋である可能性がある。台所や使用人の部屋、下層階級のキャバレーなどを舞台に、17世紀のオランダやスペインの芸術の趣が漂うこのような場面は、1860年代のボンヴァンやリボー(Bonvin and Ribot)といったマイナーな写実派の得意とするもので、10年前の田舎の風俗画と次の10年の都会の風景画をつなぐ役割を果たした(Chu, 39)。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pieter_de_Hooch_-_The_Card-Players_-_WGA11706.jpg

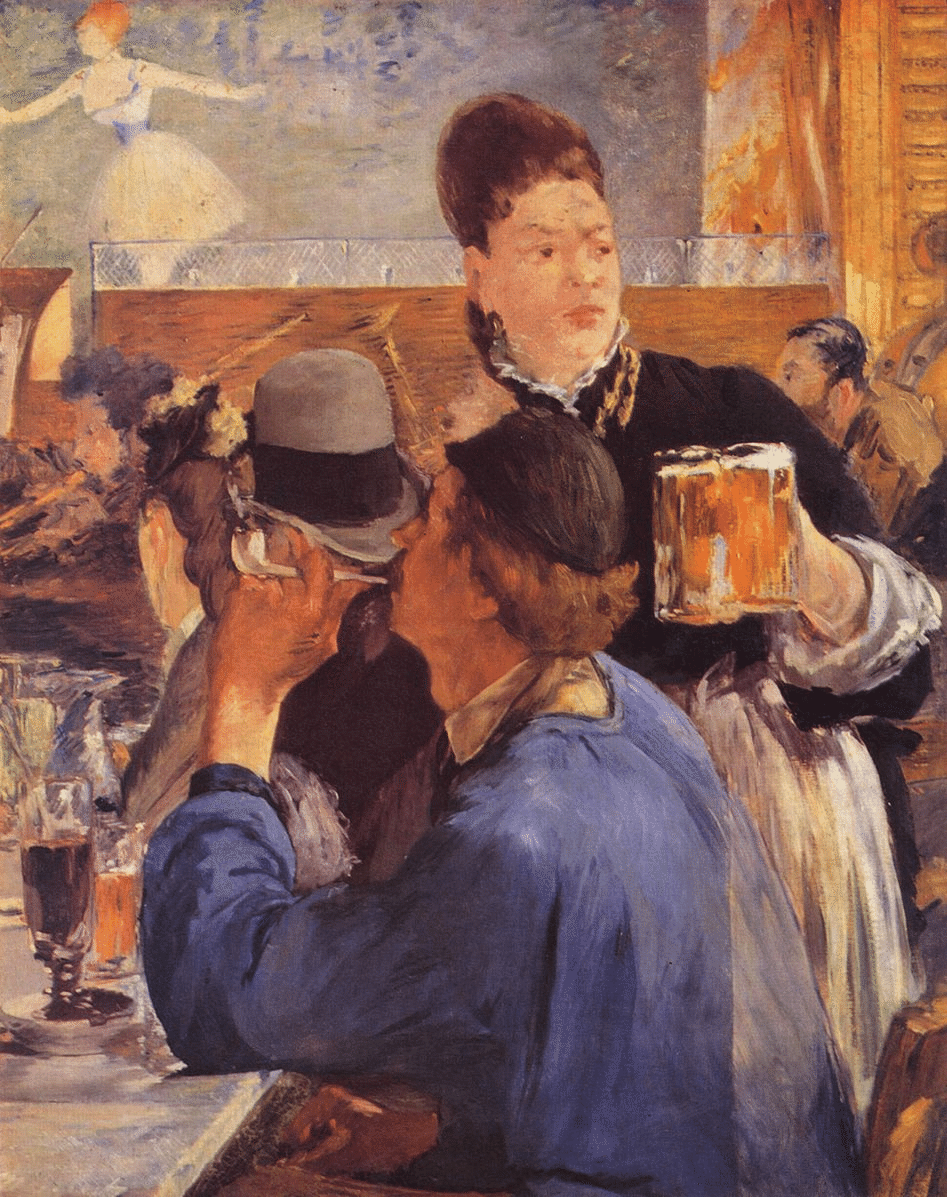

Cat. 20 | Edouard Manet, A Waitress Serving Beer

Musée d'Orsay (Galerie du Jeu de Paume), Paris R-W 1:312

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manet,_Edouard_-_La_Serveuse_de_Bocks_(The_Waitress),_1879.jpg

この絵は、ロンドンのナショナル・ギャラリーにある、よりサイズの大きい別の絵(図 43)と密接な関係がある。この絵には同じ 3 人の客とウェイトレスが描かれているが、カフェの内部がより詳しく描かれており、背景にはオーケストラとダンサーがいる。どちらか一方は、かつては、ブラッスリー・ド・ライヒショフェン(Brasserie de Reich- shoffen)を描いたさらに大きな構図の一部であったが、このブラッスリー・ド・ライヒショフェンは、ロシュシュアール通り(Tabarant 1947, 326)か、クリシー通り(Duret 171)にあったとされるカフェ・コンセールを描いていたが、どちらの住所も記載されていない。

伝えられるところによると、マネは 1878 年 8 月にこの大きな絵の制作を開始し、完成させる前に 2 つの断片に切り分け、それぞれの背景を独立して描いた。これらの断片のうちの 1 つはラインハルト・コレクションの《カフェにて》(At the Café)(図 44)であり、もう 1 つはロンドンの絵であることは一般に認められている。反対に、もう一方の断片はパリ版であるという見解(Richardson, 128-129)は、たとえこの断片とラインハルトの絵(Oskar Reinhart Collection)が現在同じレベルであったとしても、受け入れがたいものである。なぜなら、両者は様式的に全く異なっており、一方はむしろ大ざっぱで、他方はより精密であるのに対し、ロンドン版は同じ精密な様式で描かれているからである。さらに重要なことは、ロンドン版のテーブルトップの左端が、グラスの影まで、ラインハルト版のテーブルの右端と完全に一致していることである(Davies, 98-101)。したがって、ラインハルト版は、両者が分離された後に、現在の高さに切り詰められ、背景が修正されたに違いない。

パリ版は、どのような位置を占めたのだろうか。おそらく、ロンドン版が大きな構図から切り離され、新しい独立した状態でロンドン版を視覚化するための習作として描かれたものと思われる。デザインはよりコンパクトで、上部がわずかにカットされ、左側がよりカットされ、下部はさらにカットされているため、人物が空間のより中央に配置されている。しかし、ロンドン版をそれに応じてカットするのではなく、マネは右側にキャンバスの帯を追加し、元のイメージをその上に拡張することで同じ結果を達成しており、その接合部は複製でも確認できる。

パリ版はロンドン版の後に描かれたもので、様式の違いを考えると、その逆は考えられないし、1877年に歌手のフォーレに売却されている(Callen, 163)ので、ロンドン版も、オリジナルのブラッスリー・ド・ライヒスホーフェン(Brasserie de Reichshoffen)も、1877年以前のものでなければならない。 ロンドンの絵に刻まれた日付に基づいて通常言われているように、1878年から1879年のものではない。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edouard_Manet_006.jpg

Oskar Reinhart Collection "Am Romerholz," Winterthur

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Im_Caf%C3%A9-_Cabaret_von_Reichshoffen_%281878%29_-_Edouard_Manet.jpg

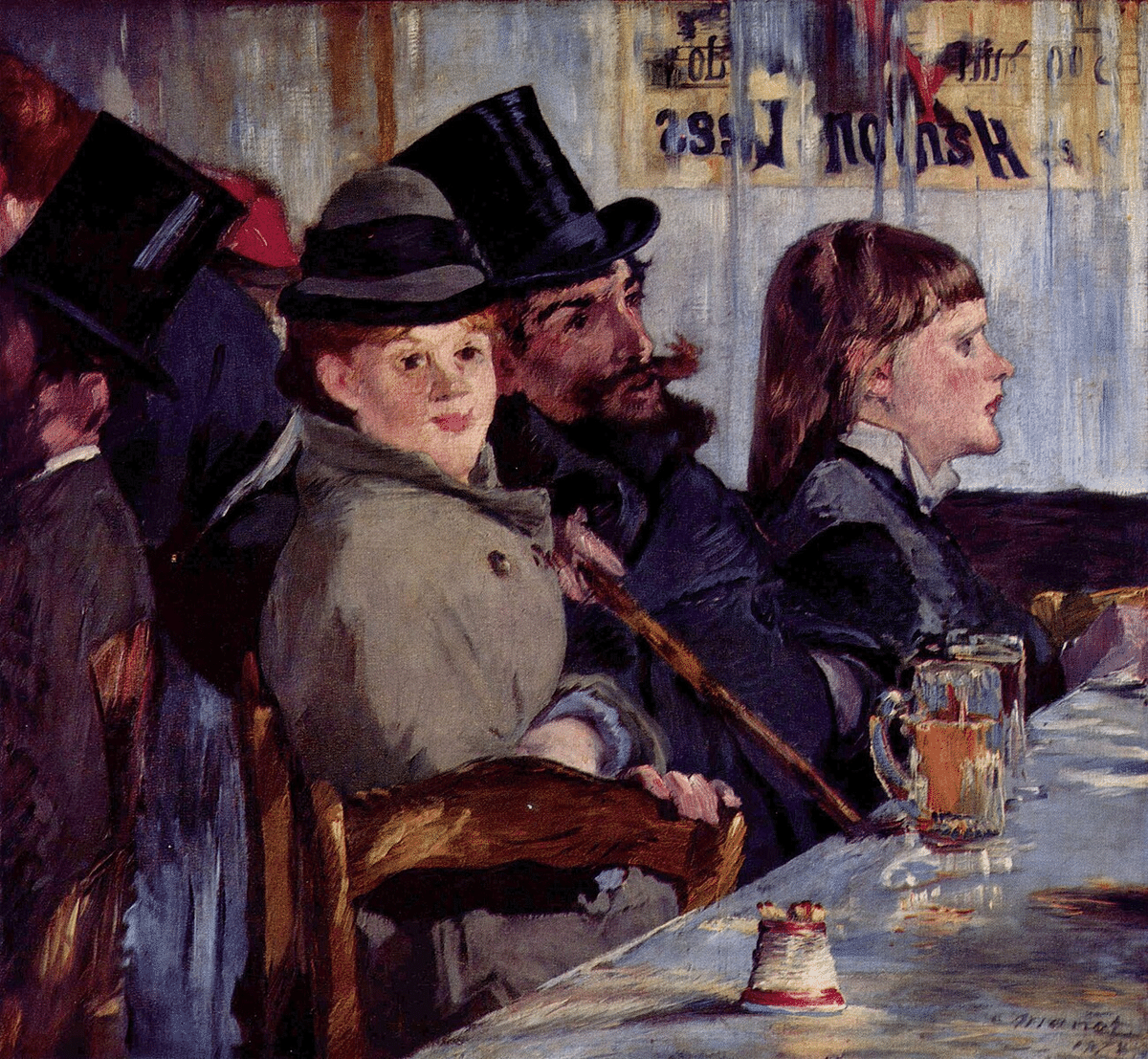

Cat. 21 | Edouard Manet, The Café-Concert

The Walters Art Gallery, Baltimore R-W 1:280

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edouard_Manet_-_At_the_Caf%C3%A9_-_Walters_37893.jpg

マネが 1870 年代後半に描いた多くのカフェの絵よりも小さいが、内容はより豊かで、構成もより独創的であるこの作品は、それらの中でも傑作と言えるだろう。狭い空間に 6 人の人物がぎっしりと描かれているが、その大きさや完成度は、著しく異なっている。さらに、それぞれの人物は別の人物と重なったり、大理石のカウンターやフレームに遮られたりしている。最も大きい 3 人は三角形のグループを形成しているが、これは伝統的で、マネが長年好んで使ってきた手法だが、この作品では、その通常のまとまりと安定感が欠けている。その代わりに、はっきりとした社交的なタイプとして描写されている 3 人の人物は、それぞれ別の方向を向いている。黒いコートとシルクハットを着て、両手を杖に組んだ老紳士は、誇らしげに右を向いている。物思いにふけり、タバコとビールを忘れた店員は、左を向いている。そして、彼女たちの後ろで、腰に手を当ててビールを飲み干しているウェイトレスは、完全に左を向いている。対照的に、カップルは右端の顔をずっと右側からちらりと見ている。 大きな人物の衣服の色のコントラスト―男性の衣服は白のアクセントが付いた真っ黒、女性の衣服は黄色がかった緑がかった茶色―が、彼らの間の距離を強調している。 したがって、マネのテーマは、多くの古いカフェの絵のように娯楽でも社交でもなく、疎遠、つまり公共の場で偶然出会った見知らぬ人々が本来持つ孤立であり、当時のパリで彼らがこれほど簡単に集まることができた場所はおそらくそこだけだろう(Ariès, 231-232)。

左上には、紳士とウェイトレスと同じ対角線上に、より小さく遠くに、カフェ・コンセールの歌手がいる。彼女は、尖った上向きの「鼻先」と小さな目が特徴的で、ライヒショフェン・ブラッスリー(Brasserie de Reichshoffen)で歌っていた「ラ・ベル・ポロネーズ」(la belle Polonaise)とみなされる。彼女の特徴的なシルエットは、1870 年代後半のインク画 (RW 2:514) と転写リトグラフ(Wilson, no. 87)にも現れる。また、これらの作品の下端に描かれたフットライト、オーケストラ、そして観客は、このブラッスリーで描かれた別の絵画にも登場する(図 43)。しかしながら、ここに展示されている作品では、歌手は鏡に映った姿としてしか見えず、金のフレームの一部がウェイトレスの頭の上に見えている。これは、4、5年後にフォリー・ベルジェールのバーに設置された、はるかに大きく、しかし、当初はやはり曖昧だった鏡(図49)の前兆である。

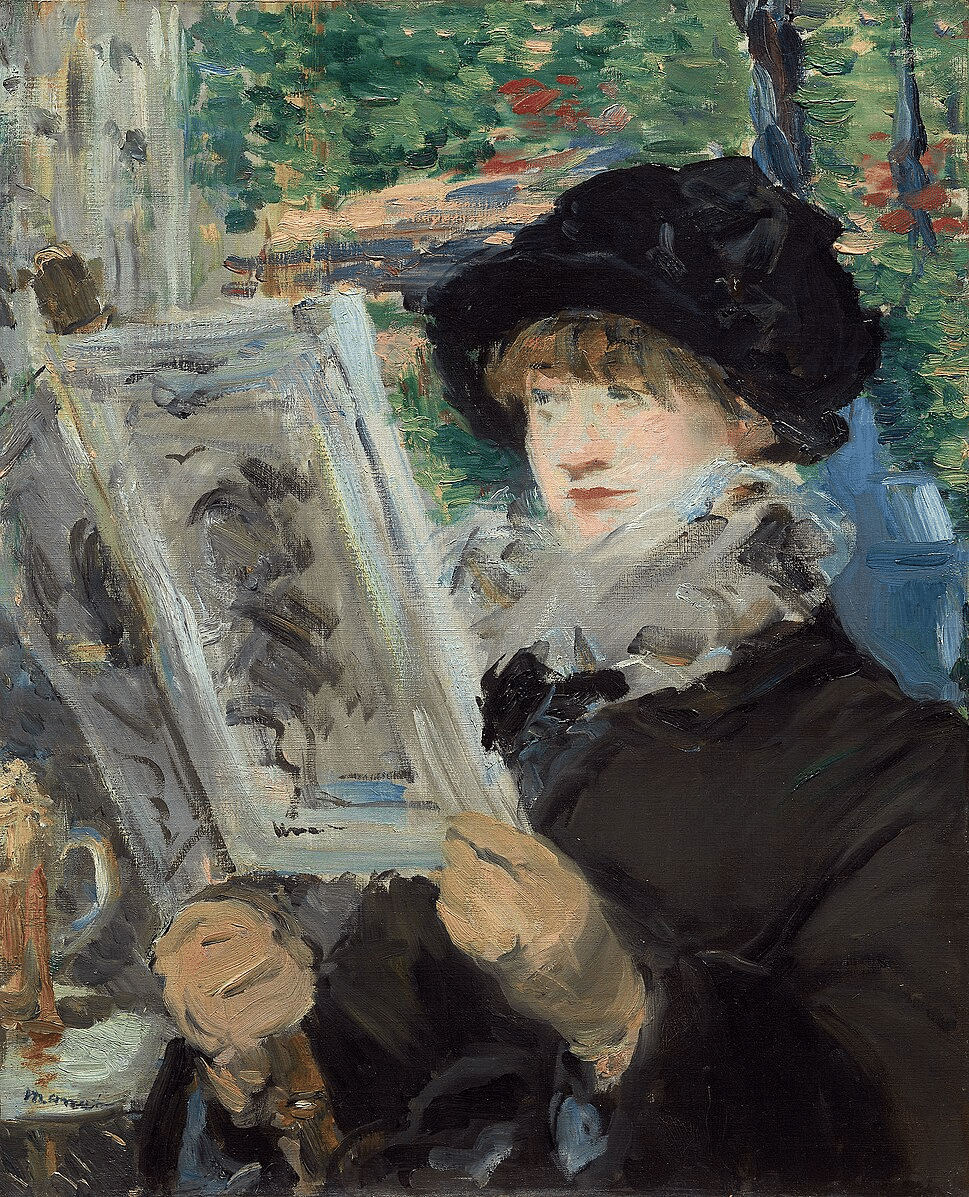

Cat. 22 | Edouard Manet, A Woman Reading in a Café

The Art Institute of Chicago, Mr. and Mrs. Lewis Larned Coburn Memorial Collection R-W 1:313

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%89douard_Manet_-_Woman_Reading_-_1933.435_-_Art_Institute_of_Chicago.jpg

マネのカフェ画の中でも最も斬新で自由な作風のこの作品は、カフェの舞台設定、おそらくピガール広場のヌーヴェル・アテネ(Nouvelle- Athènes)の描写が最も露骨でない作品でもある(Tabarant 1947, 327)。背景のスケッチ風の風景は、おそらくカフェの庭の窓からの眺めだが、別の公共の場にある絵画や壁掛けのようでもある。

若い女性自身は、白いチュールの襟の付いた黒いコートをスタイリッシュに着こなし、髪をア・ラ・シアン(à la chien)と呼ばれるシックなスタイルで額に載せている。マネが描く通常のカフェ客よりもエレガントで、自分自身のこと、あるいは少なくとも手袋をした手に持っている雑誌に夢中になっている。カフェの読書用ラックでおなじみの特徴である雑誌が取り付けられている木製のバーと、彼女の横にあるビールジョッキがちらりと見えることだけが、彼女を取り巻く環境の性質を暗示している。

彼女のニックネームはウィットに富んでいる。トログネット(Trognette)とは、よく言われるようにトロンケット(Tronquette)ではなく、プチトログヌ(petite trogne)のことで、「少し肥った、あるいは豆のような顔」という意味である。 これは、このモデルだけでなく、前年に描かれたテーマに関連したパステル画《ビールを飲む二人の女性》(Two Women Drinking Beer)(R-W 2:7)に描かれている二人のスタイリッシュでやや肥えた若い女性が、ビールの入った背の高いステインを持っている姿にも当てはまる。 しかしどちらの作品にも、《プラム》(The Plum)(Cat. 18)のカフェで一人酒を飲む娼婦のイメージに漂う落胆の暗示はない。

しかし、彼女のニックネームは、ウィットに富んだ裏付けを与えている。よく言われるようにトロンケット(witty con- firmation)ではなく、トロニエットはプチ・トロニ、つまり「少しふっくらした、またはビールを飲んでいるような顔」を意味する。このモデルだけでなく、前年に描かれた、テーマ的に関連のあるパステル画『ビールを飲む二人の女』(RW 2:7)のモデルにもぴったりの形容詞である。この絵には、背の高いビールジョッキを持った、ややふっくらとした若い女性二人が描かれている。しかし、どちらの作品にも、プラムのカフェで一人で飲んでいる娼婦のイメージに漂う憂鬱さ(cat. 18)は感じられない。

この絵のフランス語の題名《La Lecture de " L'Illustré》にある「Illustré」という用語は、一般的な意味に違いない。1880年以前にはその名前の雑誌は存在しなかったし、若い女性が読んでいた雑誌は、『Le Journal illustré』のような大判の挿絵入り週刊誌ではなく、1879年創刊の『La Vie moderne』のような小さめの雑誌である可能性が高い。この雑誌にはマネの絵が時々掲載されていた (Duret, 203)。どの出版物を想像するにせよ、彼女らがそれを読んでいるところが描かれているという事実は、1860年代と1870年代にカフェを題材にした生き生きとしたインフォーマルなスタイルで描かれた版画がまさにそのような雑誌のページであり、マネとルノワールがカフェの扱い方のモデルをそこに見つけたとすると、より大きな意味を帯びてくる(Isaacson 1982, 108)。

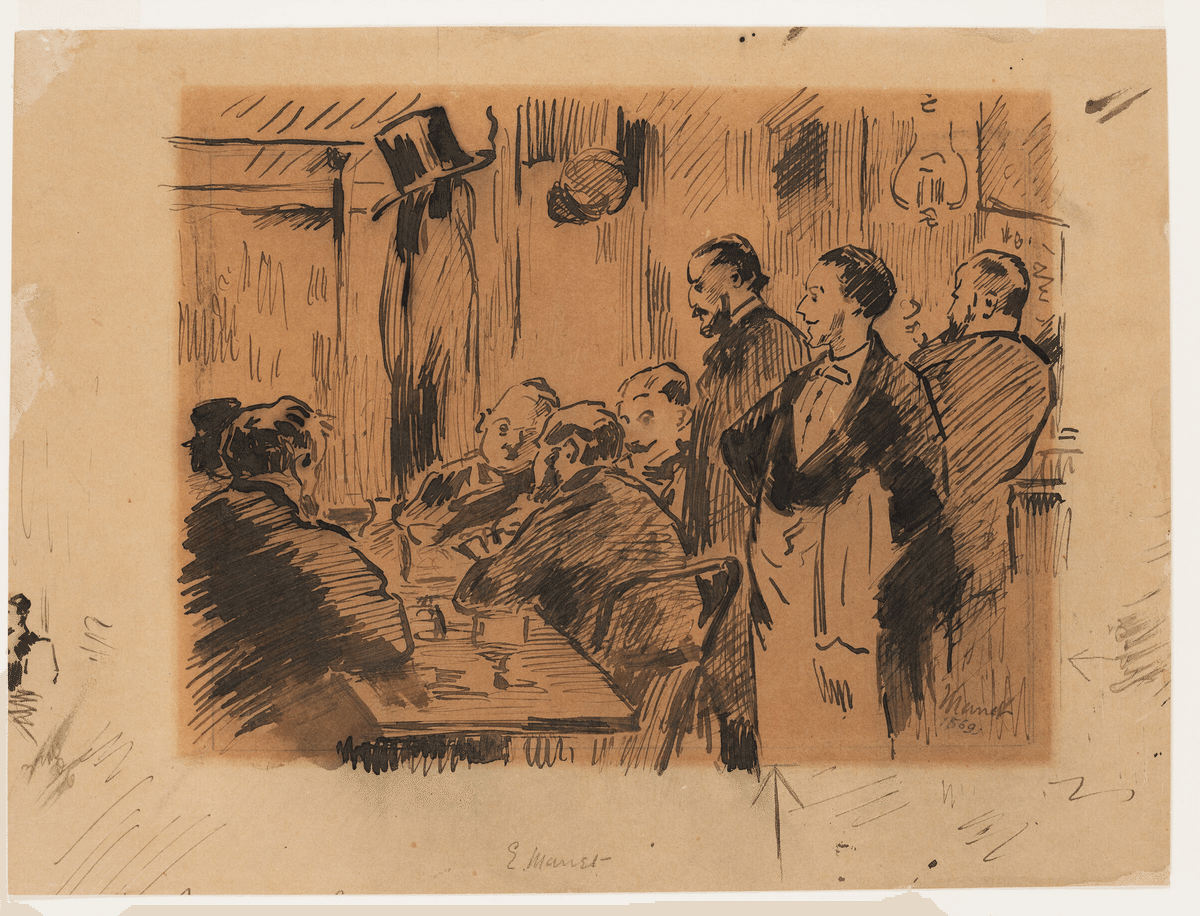

Cat. 23 | Edouard Manet, At the Café

National Gallery of Art, Washington, Rosenwald Collection

https://www.nga.gov/collection/art-object-page.42632.html

印象派の芸術と自然主義文学の歴史において非常に重要なカフェであるにもかかわらず、カフェ・ゲルボワ(Café Guerbois)はどの文献にもほとんど記述されていない。クリシー広場近くのこの近所のカフェに 10 年近く、ほぼ毎日通っていた画家や作家でも、その様子を記録した人はごくわずかで、後にその特別な雰囲気を語った人も少ない(Rewald、197-207)。

1867年頃、大通りのカフェから彼らをそこに案内し、その後、パリ包囲戦の最中にそこに「唯一の生きる源泉」(only resource)を見出したとされるマネでさえ、自分の絵の舞台としてそこを使ったことはなかった。 それゆえ、このリトグラフの重要性は、間違いなくゲルボワの「奥の間」と、そこで交わされたとされるウェイターも参加した活発な議論のひとつを示している。

マネは1869年に描いたと思われる絵(図45)を再現する際に、その構成を改善した。 この絵はいくつかの点で異なる。人物とコートと帽子の間隔はより多様で興味深く、背景は左に広がってビリヤード台とプレーヤーの姿が描かれている。後者はデュランティの物語『ルイ・セガンの二重の眺め』(Duranty's story "La Double Vue de Louis Séguin")にも登場する。

この物語も 1869 年に書かれたもので、ゲルボワを頻繁に訪れた人物による唯一の同時代の描写が含まれている。「奥の部屋の入り口には 6 本のずんぐりした柱が通路をなし、狭い礼拝堂のような 2 つの空間に分け、その背後には聖歌隊席のようなビリヤード台のエリアが後方に広がっている... この寺院の重厚な洗礼盤である 5 台のビリヤード台は、芝生のような表面を擬似遠近法で広げ、光を吸収している」(Petrone, 236)。しかし、マネの作品を歴史的文脈の中に位置づける上で同様に重要なのは、近所のカフェで飲んだり、タバコを吸ったり、会話したりする男性たちを描いた多数の版画であり、これらは 1860 年代から 1870 年代にかけて、挿絵入りの週刊新聞や人気の絵本に掲載された(Hanson 1972, 153-154)。

ここで展示されている版画は、2 つのバージョンのうちの 2 番目のもので、どちらも転写リトグラフ。最初の作品(H 67)は筆で描かれており、マネがその粗雑さに不満を抱いていたことは明らかだった。 両者とも、デッサンから1869年とされてきたが、最近になって、1874年2月の新聞に、まだ正体不明の第2版が掲載されていることが判明した(Wilson, nos. 84, 85)。

Fogg Art Museum, Harvard University, Meta and Paul J. Sachs Bequest

https://harvardartmuseums.org/collections/object/296397

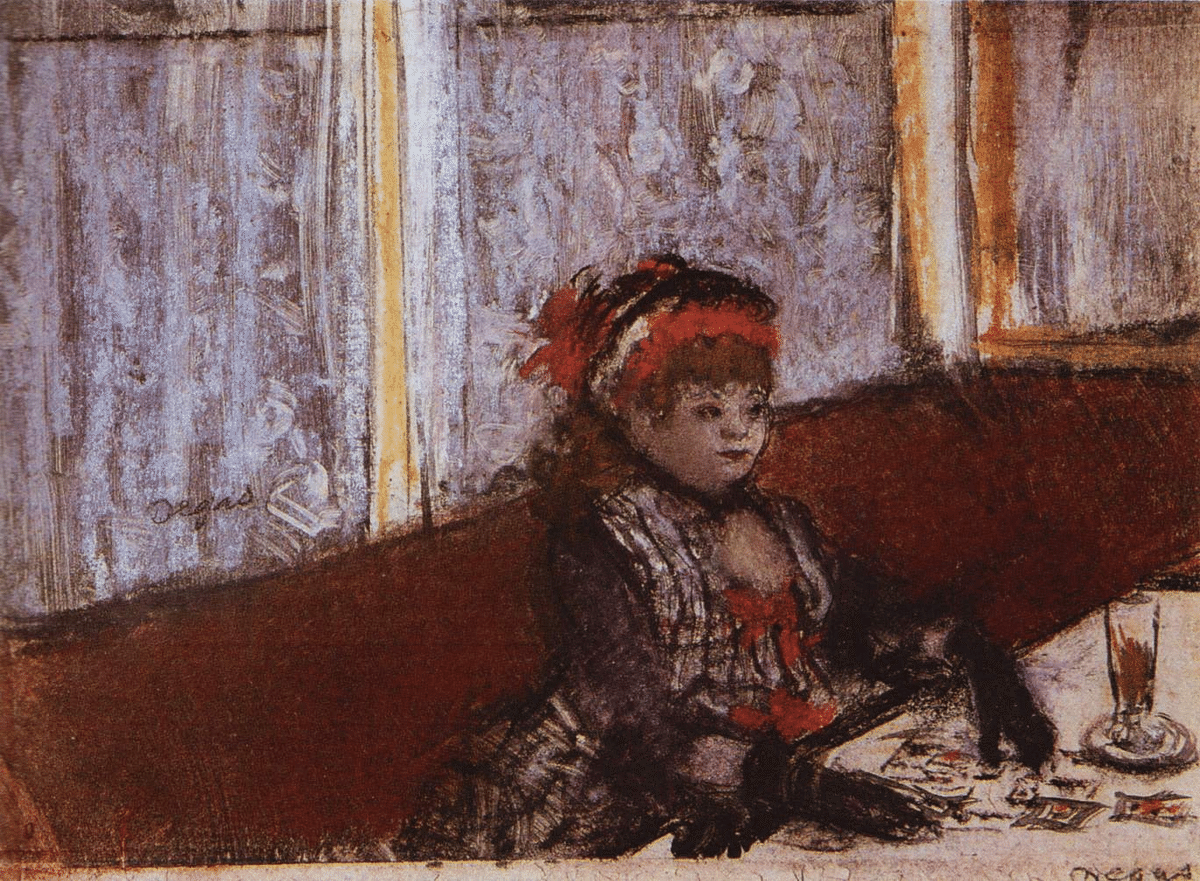

Cat. 24 | Edgar Degas, A Young Woman in a Café

カフェはドガの最も馴染み深い都市の主題の 1 つと考えられているが、それは主に、初期の印象派展に出品され、その後有名になった 2 つの作品、《アブサン》(図 40)と《夕方のカフェの女たち》(Women before a Café in the Evening)(図 46)によるものである。

Musée d'Orsay (Galerie du Jeu de Paume), Paris

https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/femmes-la-terrasse-dun-cafe-le-soir-1492

彼のカフェ画のほとんどは、実際にはカフェ・コンセールを描いたもので、観客よりも演奏者に焦点を当てている(例えば、Cat. 25)。唯一の例外は、ここに展示されている 1 枚で、魅力的だが非常に小さい例外である。同様の主題を描いた他の多くの作品と同様、この作品もモノタイプ版画の上にパステルで描かれている。モノタイプ版画は、ドガが近代生活に対する大胆かつ型破りなビジョンを記録するために好んだ、厳粛でありながらも自然で親しみ深い媒体である。そこには、無意識のうちに放縦なポーズをとる裸婦、レストランやカフェでの大衆娯楽の場面、コンサート、露骨にエロチシズムを示す売春宿の場面、そして、この作品と《カフェの前の女たち》(Women before a Café)の両方に見られる、カフェで客を待つ派手な服装の娼婦たちなどがある。

後者は当時よく知られたテーマだった。1860年代と1870年代には、娼婦がカフェでうろついたり、入店することさえ厳しく禁じる警察の規制や最高裁判所の判決が数多くあったにもかかわらず(Pierrot. 10-11)、娼婦の存在はますます目立つようになった。当時のガイドブックには、アングロサクソン人の観光客に「パリの公共の場所に行くと、フランス社会やフィクションでドゥミモンド(Demi-Monde)と呼ばれる階級に属していると一目でわかる女性が複数人いる。劇場、コンサートホール、カフェなどで、彼女たちを見つけることができる」と警告した(Janis, no. 15)。

《カフェの前の女たち》では、通行人の気を引くためにテラスに座っている4人の人物は、より粗野で、より深く空虚な退屈に沈んでいるように見え、1人は親指で下品な仕草をしている。一方、この絵の小柄な女性は、ソリティアで時間をつぶしながら抜け目なく機敏に見えている。しかし、どちらの絵にもシニカルで共感を呼ぶような描写はなく、マネが同年に描いた《プラム》(Cat. 18)でほぼ同じ主題を描いたときの印象とは大きく異なっている。

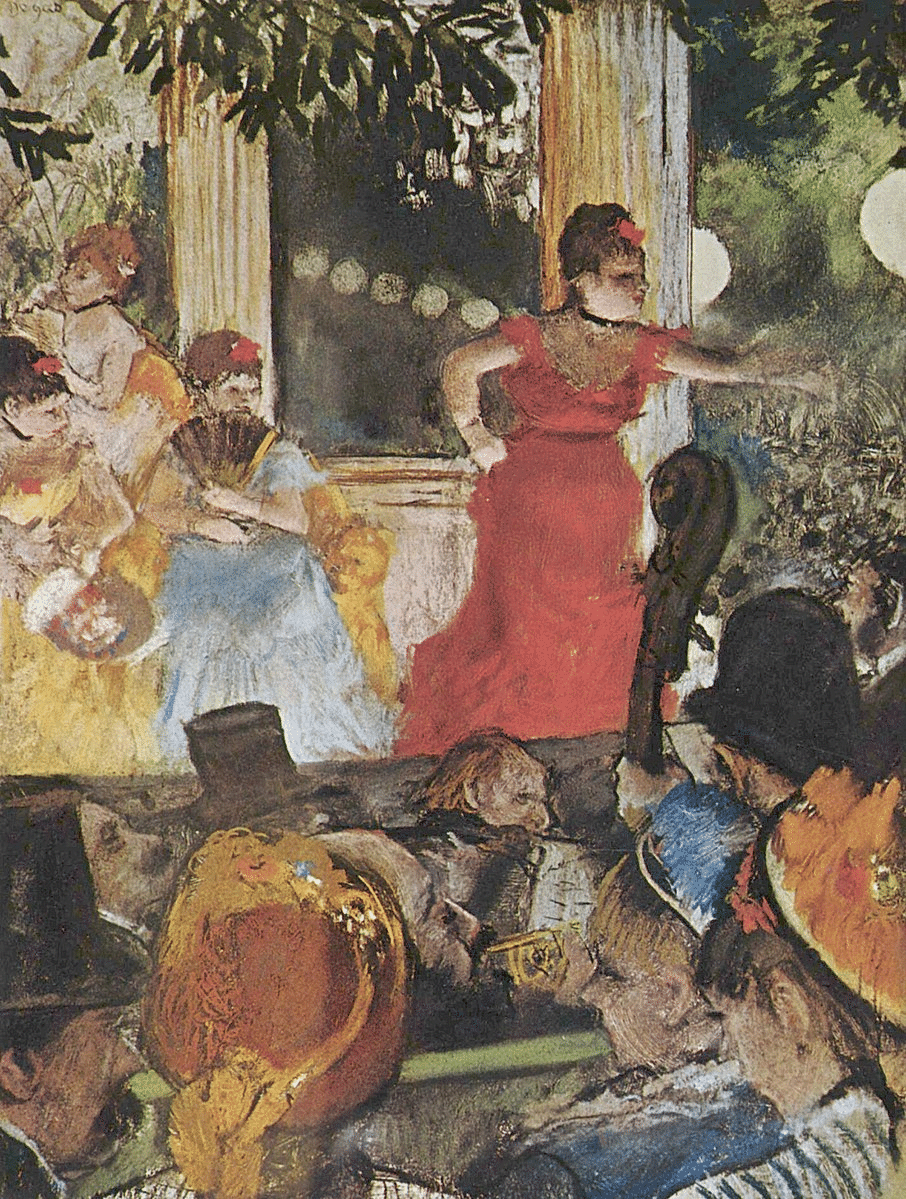

Cat. 25 | Edgar Degas, The Café-Concert

Corcoran Gallery of Art, Washington, William A. Clark Collection Lemoisne, no. 404

https://www.nga.gov/collection/art-object-page.126927.html

ドガの作品の中で、カフェ・コンセールは最もよく知られている題材の一つである。夜、木々の間に輝くガス灯や、足元灯が歌手の容貌をゆがめる絵画的な美しさ、また、歌手の動きや身振りの生き生きとした様子、大衆的な聴衆の華やかさに惹かれ、彼は 1870 年代に頻繁にこのテーマを描いた。

おそらく、夜の舞台設定のためだろうが、カフェ・コンセールを描いた彼の作品のほとんどすべては、白黒であるか、エッチング、リトグラフ、モノタイプ、そして、ここに展示されているもののように、パステル調に加工されたモノタイプなど、白黒から始めている。この場合、修正が非常に大規模であったため、モノタイプのベースは左上にしか見えず、修正されていない同族版(Janis、No. 25)で知られている元の形式は、上部のプレートマークの上にイメージを拡張するために適用されたチョークのストロークの下に隠れている。

モノタイプにパステルを塗った絵は、リヨンで有名なカフェ・コンセールの絵(図 38)の媒体でもある。この絵は、この作品とともに 1877 年の印象派展に出展され、すぐにこの主題が先進的な芸術家の間で流行した。たとえば、マネのこの主題の扱い(RW 1: 309, 310)は、その翌年のことである。マネは、カフェ・コンセールが 1840 年頃に確立されて以来よく知られた主題であった挿絵入りの本や新聞からというよりも、古い図像の伝統にも影響を受けた可能性がある(Isaacson 1982, 105)。

ドガもその伝統にインスピレーションを見出していたようだ。特に、1850 年代のドーミエのリトグラフ(例えば、図 47)では、下層階級の観客や音楽家が、その版画に描かれたビールを飲む労働者を思わせる粗野さ、そして画面を大胆に2つのゾーンに分割し、その2つをくっきりとしたシルエットの帽子でつなぐデザインも同様である(Reff 1976a. 79)。

ドガのパステル画は両方とも、シャンゼリゼ通りにある人気の高い「アンバサダー」(Les Ambassadeurs)を描いている。これは 1841 年に建てられた古典復興調の建築で、背景には縦溝のあるプロセニアムの柱が見える(Shapiro, 154)。また、どちらも伝統的な舞台配置を示しており、歌手の周りを 6 人の女性が扇子や花束を持って座っている。後者は、男性からの申し出を受け入れた合図である。

ここに展示されているパステル画では、歌手のすぐ後ろをついているオーケストラの指揮者は、カフェ・コンセールで人気のシャルル・マロ(Charles Malo)と特定されており、彼に寄りかかっている歌手は、おそらく、ヴィクトリーヌ・ドゥメイ(Victorine Demay)であろう。 彼女は、そのたくましさと優しさで知られ、1880 年頃のドガのモノタイプ作品のいくつかにも描かれている(Shapiro、154-155、160-161)。

Cat. 26 | Henri de Toulouse-Lautrec, Ai thé Bastille, Jeanne Wenz

https://www.nga.gov/collection/art-object-page.66437.html

もともと詩人でシャンソン歌手のアリスティード・ブリュアン(Aristide Bruant)が経営するキャバレーに掛けられていた、労働者階級の若い女性を描いた5枚の絵のうちの1枚で、ここはロートレック(Henri de Toulouse-Lautrec)が長年行きつけにしていた場所だった。

モンマルトルの麓、ロシュシュアール通りにあったル・ミルリトン(Le Mirliton)は、印象派やその他の中流階級の芸術家や作家が集ったヌーヴェル・アテネから地理的には数ブロックしか離れていないが、社会的には数マイルも離れていた。ブリュアン(Aristide Bruant)は貧しい青春時代を外の大通りの最も下層階級の酒場や最も安い食堂で過ごしたが、モンマルトルのシャンソン歌手の先駆者だった。 彼は、貧しい人々、ホームレス、虐げられた人々、そして彼らの独特で色彩豊かな俗語を作品の素材にすることに熱心だった。彼と貴族階級のロートレックは、その生い立ちは正反対だったが、その題材の痛烈さと鮮明なリアリズムに魅了されていたという共通点があった。

ブリュアンのカフェに掛かっていた 5 枚の絵には、彼の最も人気のあるバラードの題名が付けられている。『サン・ラザール』、『モンルージュ』、『バティニョール』、『グルネル』(Dortu, nos. 1 275, 305, 306, 308)と、ここに展示されている絵で、そのほとんどはパリの労働者階級の街を暗示している。最初の 1 枚以外はすべて 1888 年のものとされてきたが、正確に同時代のものではなく、最近の研究で『グルネル』は 1886 年、『バスティーユにて』は 1887 年の作であることが判明している(Murray, 412-414)。また、『サン・ラザール』を除いて、これらの絵はバラードを実際に描いているわけではない。というのは、ロートレックの絵画の陰鬱な雰囲気がブリュアンのほろ苦い物語を思い起こさせるとしても、そこにはブリュアンの絶望的な皮肉やメロドラマ的な対比がまったくないからである(Mack, 97- 100)。

『バスティーユにて』の主題である友人であり仲間の芸術家の妹であるジャンヌ・ウェンツ(Jeanne Wenz)は、華やかで派手なニニ・ポー・ド・シアン(Nini Peau-de-Chien)よりも穏やかで洗練されているように見える。 実際、彼女はブリュアンの歌の破れた誘惑者というより、前年にロートレックが描いた肖像画(図 48)の上品な女性に似ていた。ブリュアンが呼び起こしたけばけばしい、辺境の世界に魅了されていたにもかかわらず、ロートレックはこの頃の芸術家としては、印象派のより穏やかで、かすかな叙情詩的な世界、つまりルノワールの読書する少女や、カフェに座るマネの若い女性たち(例えば、Cat. 22)に近い存在だった。そして、「バスティーユにて」の柔らかな筆致と補色の控えめな混合は、この印象派の傾向を証明している。