これから始める「カラコレ」&「カラグレ」Davinci Resolve 編(Vol 2 ノードを学ぶ)

どーも

夢中になれることを人生 "LIFE" と仕事 "WORK" にマッチさせて

今日もワクワク楽しみましょー♬

「動画クリエイターを楽しむ生き方」を日々綴っている

"いちゃユン" です。

さて

今日の教材はこちら。

◆ 初心者のためのDaVinci Resolveカラーグレーディング講座 ◆

Davinci Resolve を学ぶのに

ニコラス・タケヤマさんの

「初心者のためのDaVinci Resolveカラーグレーディング講座」

で学んでいるのですが

ノードについてはそれほど詳しく語られていなかったので

理解を深める教材として

◆ 4タイプのノードの違い / カラーグレーディングはノード構成で決まる ◆

D-Studio さんのYouTube からも学んでいきます。

まず4つのノードとは

「シリアルノード」「パラレルノード」

「レイヤーノード」「アウトサイドノード」のこと。

◆「シリアルノード」

「シリアルノード」の特徴は

前のノードの「色情報」や「露出度」などを

そのまま次のノードに引き継いでくれる。

つまり右から左にノード情報が足されて引き継がれていくということ。

ちなみに「シリアルノード」を追加するショートカットは[alt + S ]

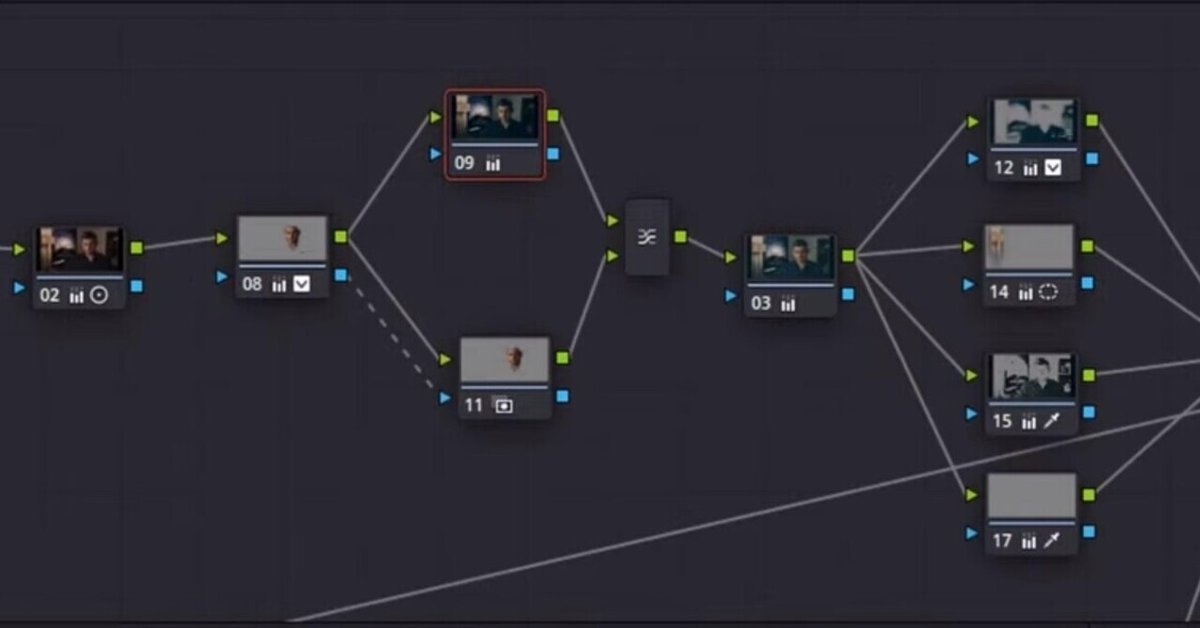

◆「パラレルノード」

「パラレルノード」では

追加するとこんな感じで並列にノードができて

上下のノード(写真の "02"と"04")はそれぞれ干渉せず

先のノード(写真の "01")の情報をそれぞれが引き継いでいる。

例えば「パラレルノード」の上を赤色に下に青色を強くすると

出来上がりは二つのノードの情報がミックスされて紫色になる。

なるほど。わかりやすいぞ。

ちなみに「パラレルノード」を追加するショートカットは[alt + P ]

◆「レイヤーノード」

「レイヤーノード」の特徴は

「パラレルノード」と同じように並列にノードができて

見た目は一見同じなんだけど

違いは

上のノード(写真の "02")よりも下のノード(写真の "03")の情報が

優先されて出力される。

どういう時に役立つかというと

クオリファイアーで空だけ選び、マスクを作ったような状態から

(実際、今選ばれている下のノード画面はこんな感じ)

これを思いっきり赤の方にふっていくと

赤というよりオレンジ色になってるけど

最終、出力される画面はこんな感じになる。

つまり優先される下のノードのオレンジ色の空が反映されている。

また、マスクされている下のノードの色情報以外は

上のノードの情報が反映されているのもわかる。

ここにもう一つ「レイヤーノード」を加えてみると

一番下のノード(写真の "05")の情報が優先され

もし一番下のノードが何もいじられていない場合は

元のノード(写真の "01")と同じ情報のまま出力されることになる。

使い方としては

一番上のノードで全体的な色をつけてから

下のノードで個別に色をつけて

出力させるといったやり方が効率的とのこと。

ふむふむ。使いやすそうなノードだなぁ。

ちなみに「レイヤーノード」を追加するショートカットは[alt + L ]

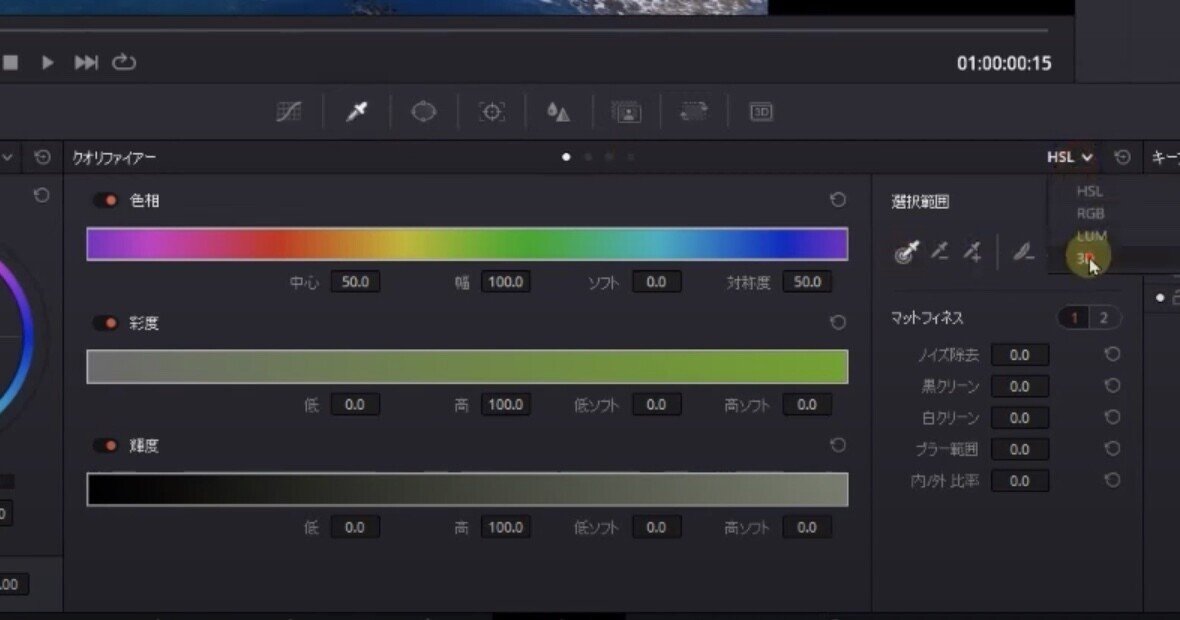

◆アウトサイドノード

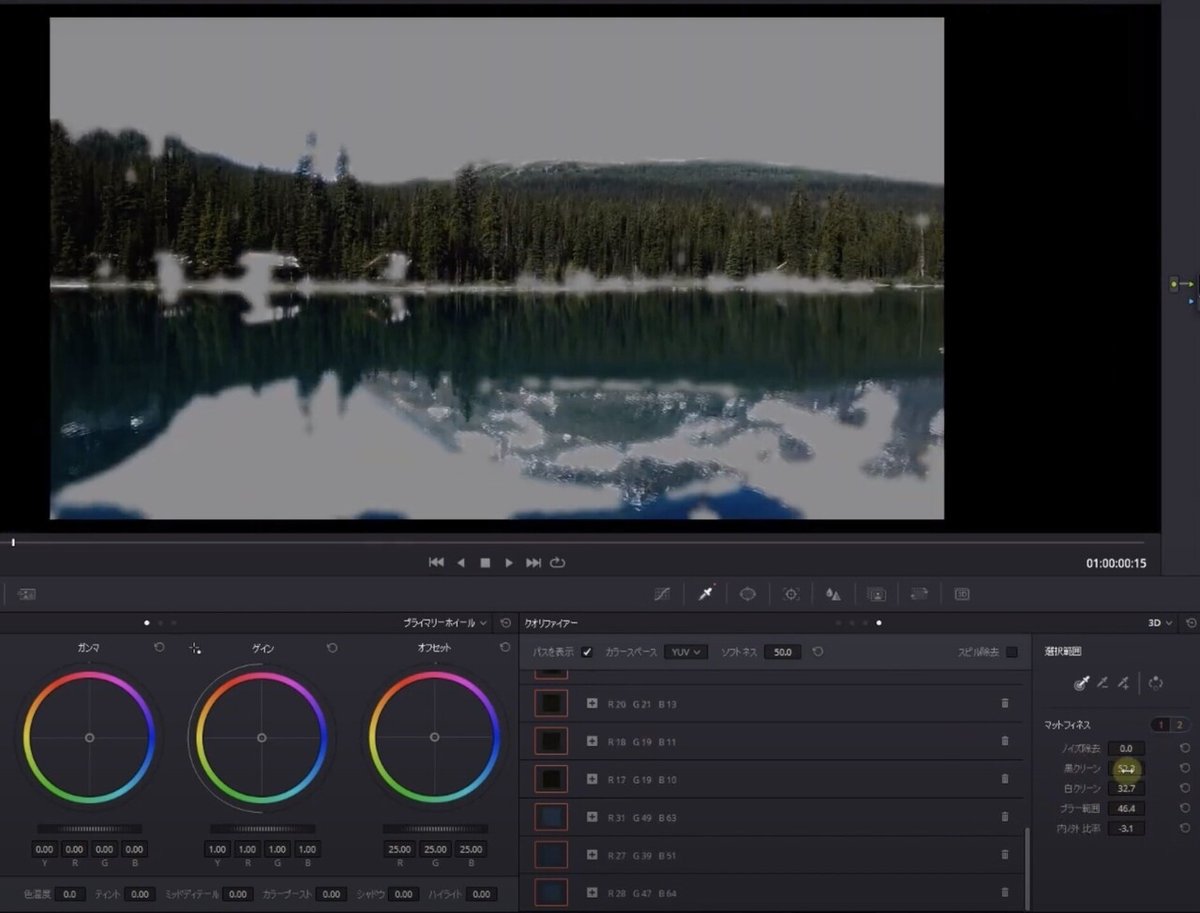

例として

クオリファイアーを3Dにして

木の色とそれに近い色のところを選択。

実際に選ばれた範囲を見てみる。

マットフィネスで「白クリーン」「黒クリーン」などを動かして

もう少しクリアにしたのがこちら。

で、

「今選ばれているところの色情報は変えずに

他のところのコントラストを強めていきたい!」

そんな時に「アウトサイドノード」を作ると

先ほど選んだところ以外の色情報を持ったノードが出来上がる。

こうすることで前のノード(写真の "02")の色情報を全く変える事なく

アウトサイドノード(写真の "03")を使って

コントラストを自由に変えることができる。

実際にアンダーの部分を強めてコントラストをつけたのがこちら。

ちなみに「アウトサイドノード」を追加するショートカットは[alt + O ]

今日は Davinci Resolve でよく使うノード4種類

「シリアルノード」「パラレルノード」

「レイヤーノード」「アウトサイドノード」を学びました。

ノードの役割を知って使いこなすことが「カラグレ」の第一歩!

というわけで

これからも少しづつ知識を深めながら

「カラグレ」を実践していこうと思います。

今日も最後まで読んでいただいてありがとうございました。

いちゃユンでした。