『電子戦隊デンジマン』第4話『ベーダー魔城追撃』

◼︎『電子戦隊デンジマン』第4話『ベーダー魔城追撃』

(脚本:上原正三 演出:竹本弘一)

導入

「ふん!どいつもこいつも美人ばっかで胸糞悪い」

こんな出だしで始まった今回の話であるが、内容としてはそこまで大きなものではなく、美女を写真に収めて次々とぶっ殺していくというありがちな定番のものである。

こういう写真に収めてネガを出してというのはデジタルネイティブとなった世代には馴染みの薄い感覚ではなかろうか、なぜなら今はフィルムではなくビデオの時代だから。

昔は写真というと物凄く高価なものであり、尚且つ「写真を撮ると魂を吸い取られる」なんて迷信まであったくらいだから、流石にその辺りの時代性は古いと言わざるを得ない。

今はこういう一眼レフカメラを買わずともスマホで誰しもが動画・写真を撮れてしまうし、画素数も上がっているのでデジカメと携帯カメラの性能の差はなくなってきている。

上原正三エピゴーネン(継承者ではなく敢えてこう言わせてもらうが)の荒川稔久が『五星戦隊ダイレンジャー』で書いたリンのアイドル話は今回のこれが元になっているかもしれない。

いずれにせよ、この時代はまだ写真撮影がアナログだった時代であり、尚且つ一般的な家庭が持つことは基本的に無理な時代であったからこそ成り立ったお話ではなかろうか。

それに、美女を抹殺するにしても物理的に殺すよりも動画・画像をSNSに拡散して炎上させる方が悪質である以上、今回の話にさほど普遍性があるというわけでもないだろう。

また、今回の話はいわゆる「美女狩り」が目的となっていて、ヘドリアン女王が憎むものの中には入っているが、今の「美女」とは概念が大きく異なる。

あとで述べる「色気」の問題を別とすると、今回の主役として出ていた三原順子もそうだが、この当時の「美女」というと「可愛い」よりも「綺麗」な人、そして「憧れ」の人が多かった。

しかし、現在では「可愛い」かつ「親近感」がある人、要するにクラスのマドンナタイプではなくそこら辺にいそうなレベルの可愛さや性格の人が好まれる時代となっているだろう。

名うてのインフルエンサーもほとんどがそういう親近感や欠点込みで愛されている人が主流となっていて、今回のような完全無欠の美女タイプはゼロではないにしてもほとんど希少になっている。

そういう意味でも純粋にルックス・メイキャップだけでモテていた時代を感じるところではあり、それが曽我町子とのいい対比になっているのも面白みの1つではある。

今回の主役は三原順子と大葉健二

今回の主役は三原順子と大葉健二の義兄妹コンビであるが、今や国会議員にまでなった三原順子の貴重な美少女時代がまさかの東映特撮、それもスーパー戦隊シリーズで見られるとは。

コメントにも書かれていたが、この当時の三原順子は前年の『3年B組金八先生』で「顔はヤバいよ。ボディやんなボディ」というツッパリのクールビューティーを演じていたクラスの裏ボス的存在であった。

それが今回は純真無垢な妹役として出ていて、こういう年相応の少女の顔もできる人であることがわかるわけだが、何よりも良かったのはその兄役として大葉健二が設定されていることである。

というのも、桃井あきらの相手役としてもそうなのだが、大葉健二はルックスも人柄もそうだが「親しみやすさ」があって、メンバーにとっての良き潤滑油としても機能しているところだ。

前作『バトルフィーバーJ』からの続投なのもあるのだが、いわゆる「2枚目半」とでもいうべき硬軟を一人で併せ持ったキャラクターを大葉健二は本作のこの辺りで確立している。

他の男性陣が割と性格的にも見た目としても硬派なタイプが多いので、大葉健二のように会話力があって気さくに話しかけられる人は大事ではなかろうか。

また、大葉健二と一緒に映ると桃井あきらも三原順子もそうなのだが、女性陣の可愛らしさがうまく対比で出ているので、その点も含めて大きいのかもしれない。

つまり「女性陣と一緒に映っても嫌味がないし鼻につかない」というところから、青梅大五郎こと大葉健二は飛び道具として相当に使えるという美味しい役どころである。

例えばこれが赤木一平が相手だと女性陣も自ずと強張ってしまうであろうし、緑川達也の場合は2話がそうであるように相手にストレスを抱えさせるし、黄山はウブなタイプだ。

だから桃井あきらと行動する時に青梅が多いのも、今回の三原順子演じる幸と並んで撮影して違和感がないのもそういう理由によるものだったのではないだろうか。

これが後の『宇宙刑事ギャバン』の一条烈のキャラクターにも活かされていて、大葉健二はアクションも含めて色々と万能すぎるのだ、スキルも高いし2枚目から3枚目までできる。

ここが初代『秘密戦隊ゴレンジャー』の畠山麦と大きく異なるところであり、畠山は3枚目しかできなかったのだが、大葉は2枚目も演じることができるのだ。

脚本としても兄妹同然に育ってきた青梅の生い立ちを掘り下げることによって、その自責の念と共にそのキャラクター性が掘り下げられているのもいいところである。

どちらかといえば今回は青梅のキャラクターを見せる方がメインとなっていた感じはあり、魔城追跡だの写真だの美女狩りだのはそれを引き立てる為の手段に過ぎない。

大葉健二の格好良さと三原順子の可愛らしさと2人の間に形成されている兄妹同然の絆というのを示しておくことによって、基礎固めをしておこうということだ。

昭和戦隊らしくアクション主体で行くのかと思いきや、序盤は割と手堅く各キャラクターをしっかりドラマ方面から立てていく方策を取っている。

東映特撮は女性の色気を撮れない

さて、今回の話を見ていて思ったことだが、東映特撮は「美女」を撮ることはできるのだが美女の「色気」を撮ることができないのだというのが改めて今回の話でわかったことである。

ここでいう色気とはもちろん「官能的(性的)魅力」「フェロモン」ではなく「存在証明」のことなのだが、白黒写真にしても写真展の撮り方にしても「なぜその角度と距離感で撮るのか?」と思わざるを得ない。

まあこれは同時に竹本監督の弱点と言えるのかもしれないが、竹本弘一は『仮面ライダー』の時からそうなのだが「ヒーロー」「アクション」は撮れても「ヒロイン」「女性の色気」は撮れないのである。

緑川ルリ子がヒロインにしては存在感が薄かったのも決して伊上勝の脚本だけではなく、竹本監督がそもそも女性の色気を醸し出せるような文体を持たない人だからではないだろうか。

じゃあ色気ある女性ってどういうタイプなのかということになるが、典型的なのはやはり小津映画に出た時の女優・原節子であり、「紀子三部作」における彼女の色気は今見ても素晴らしい。

単純に綺麗だとか美しいだとか可愛いだとかいうレベルを遥かに超えて、画面の運動の中で滲み出る彼女の色気は決して他の監督には真似できない唯一無二の個性があった。

原節子本人は小津安二郎よりも黒澤明ら他の監督の方を好んでいたそうだが、それでも映画として見た場合小津安二郎以上に原節子の「色気」をしっかり撮ることができた映画監督はいないのではなかろうか。

それは決して演技力どうこうとか演出どうこうとかではなく、もっとそれを遥かに超えた被写体との距離や撮り方などからふとした瞬間に露呈する存在証明として、小津映画の原節子の色気は尋常ではないのだ。

だから、小津安二郎以外の映画監督では原節子の「演技力」はそれなりに引き出して撮ることができたとしても、彼女の色気(存在感)を撮ることができる監督はいないわけで、現に黒澤明の「白痴」なんかがその典型である。

確かに小津映画とはまるで違う原節子の一面は見られるがそれは所詮「演技力」という素人でもわかりやすいレベルのことであって、それを遥かに超えた画面そのものから露呈する「色気」では黒澤は到底小津に敵わない。

黒澤明は「男の映画」であって「女の映画」は撮れない人なのだが、そういう意味でいえば東映特撮でも「女の色気」が撮れる監督が誰一人として居ないなあと思えてならないのだ。

話を戻すと、竹本監督は今回出てきた白黒のスチール写真といい写真展での下からズームアップするような撮り方といい、何を自覚してこのような撮り方をしたのかが私には全くわからない。

桃井あきらにしてもヘドリアン女王にしても、確かに美人ではあるし存在感はあるが、それはあくまでも素材そのものが良いからであって竹本監督の撮り方が特別に上手いということではないだろう。

だから、後述するアクションやミニチュアを用いた特撮などはよく撮れている一方で、素材となる俳優・女優などの被写体をいかなる距離感とライティングで撮るかに関しては三流なのだ。

三原順子にしたってあくまでも物語に基づく設定と彼女の素材が良いからそれなりに見えているだけであり、いわゆる「色気」を引き出すにはまるで至っていない。

「細部に神は宿る」とはよく言ったものだが、竹本監督は意図的に力を入れた部分はそれなりに撮ることができても、意図できない部分を醸し出せるほどの天性の演出家ではないのではと私は思う。

デンジタイガーのミニチュアは素晴らしいがアクションシーンがわかりづらい

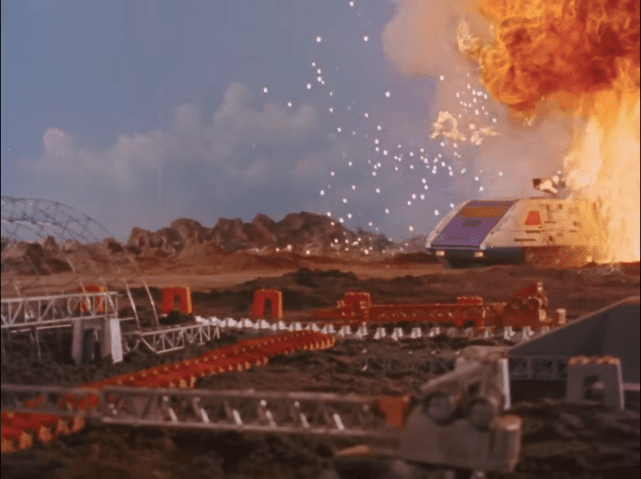

そして今回の問題に関してはアクションシーンも実はそうであり、良かったところを褒めるとすれば、やはりデンジタイガーを使った島の砲撃戦と魔城を追跡するあたりの空中戦だろうか。

元々サブタイトルが「魔城追撃」というだけあって、デンジタイガーのミニチュアを用いた特撮の部分はよくできていたのだが、等身大戦と巨大戦はカメラワークがわかりにくかった。

特に島のところで怪人と戦いに入るところは、まず引きでズームアウトするところもそうだし、そこからデンジマン5人が名乗りをあげるところももう少し上手く撮れなかったのかといいたくなる。

巨大戦も剣を出した後一振りしてからいきなり満月斬りでトドメに入っているので、明らかに映像の流れが悪く尺に合わないので途中部分をカットしたような不自然な流れになっていた。

本作は1話からそうだったのだが、竹本監督お得意の早回しによるカッティング・イン・アクションとジャンプカットが回を重ねる毎に劣化しているような気がするのだ。

アクションで繋いでいくことそのものを決して悪いというわけではないのだが、それでかえって画面そのものが分かりにくくなってしまっては本末転倒ではないだろうか。

次作『太陽戦隊サンバルカン』を最後に竹本監督はスーパー戦隊シリーズから去っていくわけだが、この辺りでどうしても演出面としても青息吐息といった感じがある。

カット割を多くすれば確かにテンポよくスピーディーに見せられるし騙しのテクニックにはなり得るのだが、その分画面の緊張感と視聴者の集中力が削がれてしまうのだ。

同時にこれはスーパー戦隊シリーズの初期作品が持っていた課題の1つであり、「アクション」は撮れても「ドラマ」をしっかり撮れる監督がまだまだ少ないという問題がある。

上原正三が東映時代よりも円谷時代の方が高く評価されているのも決してこのことと無縁ではないだろう、要するに東映特撮はドラマ面の演出がこの当時は稚拙だったのだ。

この問題に関しては東條昭平監督がスーパー戦隊シリーズに参加するようになったことである程度は解消するわけだが、早速この段階で露呈しているようである。

別に大人の鑑賞に耐えるドラマにしろということではないが、カット多めの早回し重視の竹本演出がもはやワンパターンとなって陳腐化しているということなのだ。

したがって、総合評価としては前回同様トータルの出来栄えは芳しいものではなくC(佳作)100点満点中60点、見せたいものに対して実際の映像が追いついていない。

なんとか及第点にはしているが、こういう話を撮るのであればもっと上手くできたのではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?