『そのレシピが生まれた訳』:エリックサウス稲田俊輔さんに聞く、食べても腑に落ちなかったミールスをメニュー化した理由

南インドの定食『ミールス』をご存知だろうか。カレーのようでカレーではない、ごはんとおかず数種類(野菜がメイン)のセットメニュー。

日本でミールスが気軽に食べられる店といえば、十店舗以上を誇る「エリックサウス」が有名だ。肉が主役のカレーに慣れ親しんできた日本人にはベジの魅力が伝わりにくいであろうミールスで、あえて勝負をしたその経緯を、総料理長である稲田俊輔(イナダシュンスケ)さんに伺った。

稲田さんとミールスとの出会い

ーー稲田さんがミールスと出会ったのはいつ頃ですか。

「2000年代の前半だったと思うんですけど、岐阜でタイ料理を中心とするエスニックカフェみたいなお店をやっていたんですね。

そこに元バックパッカーのスタッフが入ってきて、色々アジアの話とかを教えてくれる訳ですよ。

その中で『ミールスって知ってます?』って、まったく知らない言葉が出てきて。彼がそのミールスとは何かを熱く伝えようとするんですけど、行動力はあるけど言語能力には長けていない人だったので、聞けば聞くほどわからない。ただ一つわかったことは、ナンで食べるインドカレーとは全く違う世界があるらしいっていうことだけ。

それで早速、自分で調べ始めたんですね。検索したら渡辺玲(あきら)さんの名前がヒットしまして、渡辺さんのサイトを見たり、本を買ったりして、ようやくバックパッカーだった彼が伝えたかったものが全部そこでわかって、強烈に惹かれまして。

でも岐阜在住だったので、実際それを食べれる店なんかない訳ですよ。だからミールスの存在を知って憧れてから実物に出会うまで、しばらく間が空きました。

2000年代後半に入って、運良く東京での仕事が入り始めまして、これはラッキーだとダバインディアさん(2023年4月閉店)を皮切りに、都内にある僕が認識していた10件弱ぐらいを全部回ったんです」

ーーいきなり全店制覇。そんなにミールスが気に入ったのですか。

「最初は全然。なんかすごいなってのはわかるんだけど、おいしさがいまいちピンとこない。腑には落ちてなかったんですけど、これを絶対好きになりたいと思ったんです」

ーーピンとこないものを食べ続けたのですか。

「俺はまだ理解してないけど、絶対これはいいもののはずだってなぜか思って。そのローテーションの2週目で再びミールスを食べて、ついにこうストーンと腑に落ちて、『そういうことだったのか!』っていう。そんな感じの出会いでしたね」

ーー様々なミールスを食べ続けて、ようやくその良さが理解できたと。その中に『ケララの風II(現在は「ケララの風モーニング」としてティファンと呼ばれる軽食のみ提供)』もあったんですか。

「はい、もちろんありました。当時、一番訳がわからなかった店でした」

ーー私も食べて驚きましたが、あそこのミールスは、もしかしたら当時カレーから最も遠い位置にあったかも。

「おっしゃる通り。一周回っている間に何がわかったかというと、『ミールスをカレーだと思うなかれ』っていうところで、2週目はスイスイ腑に落ちました。二度目の『ケララの風II』も、これが究極というか、行き着くところなんだ、みたいな。

それでその後、インドにも行って本場のミールスを食べて、それを経てエリックサウスをオープンさせました」

ーー稲田さんでもおいしさがわかりにくかったものを、なんであえてお店で出そうとしたんですか。

「そうやって言われると大変困りますけど、自分は理解した訳ですよ。時間は掛かったけど。そういうプロセスを通って好きになったら、 もう絶対ドハマりするだろう。大体なんでも食べ物って最初から好きなものより、途中から好きになったもののほうがハマるじゃないですか。

子どもはミョウガが嫌いだけど、大人になったら大好きになるのと同じで、最初は首を捻りながらだけど、でもなんか惹かれて食べ続けると美味しくなるみたいな魅力をこう見せられて」

ーーみんなもこのミールスのおいしさにハマるだろうと。

「実はもう1つ理由があって。エリックサウスをやる以前に、エリックカレーっていうカレー屋さんをやっていたんですね。今思えばスパイスカレー的な、あくまで日本のカレーライスのスタイルなんだけど、そのベースにはインドカレーがしっかりある本格派。

ただ東京ってカレーの名店がいっぱいあるじゃないですか。そんなところで新参者が『おいしい本格インドカレーです』とか言ってもダメだなみたいなことを痛感していたので、差別化が必要だった。でもカレーで差別化をする方法なんて何も思いつかない。当時は今より馬鹿だったんで、より本格的になればみんな褒めてくれるに違いないと考えまして。

じゃあ本格的ってなんだ。自分が知ってるカレーの中で、一番本格的で美味しいといえば、それはもうミールスでしょうっていう発想です。後にこれ大間違いがあることに気がつくんですけど、その時は単純にそう思って」

ーー数多あるカレーの名店に、マイブームが来ていたミールスで勝負してやるぞと。

※詳しい話はこちらをどうぞ

カレー屋に擬態したミールス屋

「それで2011年9月にエリックサウスが東京の八重洲地下街にオープンしました。エリックサウスという店は、 見る人が見たらここは南インド料理屋、ミールスの店だっていうのがわかると思うんですけど、当時そんな人はごく一握りで、普通の人から見ると、普通のカレースタンドに見える訳ですよ。

擬態というか光学迷彩というか、見る角度によって全然違う店なので、そういう意味では、言い方は悪いですけど、普通の人にはカレー屋だと騙して店に入ってもらって、そこでどうにかミールスを食べさせてハマってもらおうというアリジゴク的な戦略でした。場所も八重洲でよかったし」

「当時のメニューだと、まずカレーライスがありますよね。そしてルーが二種類の合掛けカレーがあって、そのさらに豪華なやつがミールスですよって書いていました」

ーーカレーの延長線上にミールスをおく作戦!

「でもすぐに、これはやっぱり嘘をついてることになると反省しました。自分はミールスがカレーじゃないっていうところで腑に落ちたのに、カレーの上位互換っていう売り方は欺瞞があるなと思って。

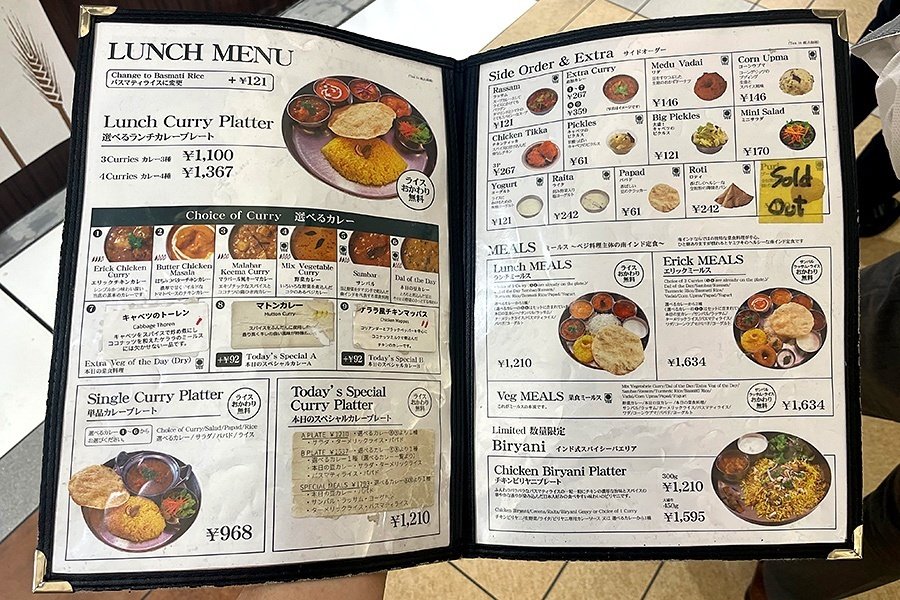

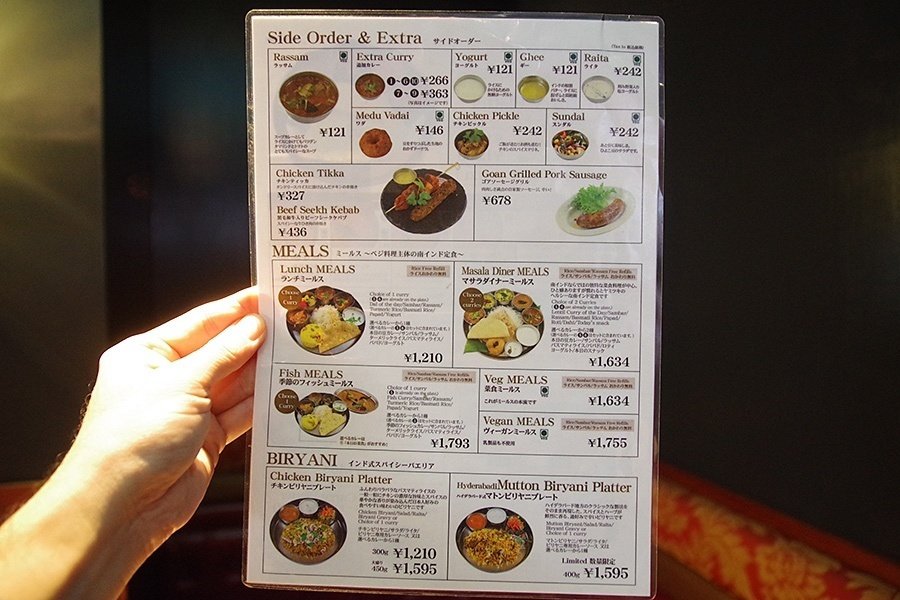

そこで、チキンカレー、バターチキンカレー、キーマカレー、野菜カレーといった選べるカレープレートと、ベジ中心のミールスを完全に違う世界で分けて、そこでようやくエリックサウスの形が完成したなと思いました」

ーーカレーとは別の存在として、ミールスをメニューから分離させたと。売り上げはどうでしたか。

「オープン当初のエリックサウスは、お客さんの8割くらいが普通にカレーでした。残りの2割がミールスとビリヤニっていう感じですけど、2割っていうのは土日に遠くから来ていただける方なんです」

ーーじゃあ平日はほぼカレー屋さんだ。土日になるとミールスやビリヤニを目指して、マニアなお客さんが来店する訳ですね。

「そういう棲み分けができてたので、それはそれでいいけど、平日にカレーを食べている人たちにも、やっぱりミールスに1回寄り道してほしいなって欲も出てきて。それでミールスを食べてもらうために色々考える、そんな段階でした。

ミールスの注文が増えていったのは、ありがたいことに雑誌とかメディアに取材していただいたりして、ミールスや南インド料理が盛り上がってきてくれたのが大きかった。それが10年くらい前ですね。2014、5、6年あたり。

ちょうどその頃、大阪ではスパイスカレーブームが起きていて、それが少し遅れて東京にも波及してきた感じです。実際、エリックサウスをスパイスカレーのお店だっていう風に認識して来る方も増えました」

ーー関東は南インド料理、関西はスパイスカレーが同時期にそれぞれもりあがっていたのですね。

「それでも日本全体としては、今も南インド料理が世間で定着したともあんまり思ってないんですけど。流行るぞ流行るぞって10年ぐらい言われてますけど。流行る流行る詐欺。

本物のブームは来てないけど、エリックサウスのお店自体は認知していただいてるので、 現在ここでミールスを召し上がる方は、どっちかというと店からのプッシュではなく口コミ的に増えた方が多い。一度ミールスで定着したら、もう絶対ミールスですもんね。絶対カレーには戻らない。そういう意味では、ちょっとずつだけど、その母数が増えているなっていうは感覚はあります」

ーー今はどれくらいの割合なのですか。

「店舗によって少し違いますけど、八重洲に関しては、一時期はミールスとビリヤニの方が普通のカレーを逆転していました。でも最近スパイスカレーブームが来て、カレーファンのすそ野が広がったことで、またカレーシリーズが押し戻しているような感じがありますね。

最初はビリヤニと合わせても2割だった注文が、3割、4割、5割になるぐらいまでは、がんばってプッシュしました。でもそれを超えてからは、もうこっちからは勧めないようにしたんです」

ーーそれはなぜでしょう。

「不幸な出会いが起きてしまうことを避けることのほうが店としては重要だなと。普通にカレーを食べに来ただけなのに、なんかわけわかんないの勧められたと思われても困るという判断です」

地方で経験した大きな失敗

「我々がミールスを強く押さなくなったっていうのは、名古屋での痛い経験がありまして。2016年に名古屋にもエリックサウスを出店したんですよね」

「それがローカル番組やタウン誌などで、東京でちょっと評判のいいインドカレー屋さんが名古屋初出店みたいな取り上げられ方をされて、取材が殺到したんです。

そこで調子に乗ってミールスを大プッシュしました。八重洲で最初2割以下だったミールスがどんどん増えていって逆転していた頃。だから自分たちはミールスの素晴らしさを広めることに成功したと思っていたんです」

ーーだから名古屋でも成功するはずだぞと。

「もう初日から行列ができて、半分以上の方にミールスを頼んでいただきました。でもそのオープンから数日は、僕も飲食経験長いですけど、 あれほどものすごい勢いで残飯のゴミ箱がいっぱいになったことはありません」

ーーうわあ。

「お客さんとしては、東京から来た有名らしいカレー屋さんで、 ちょっとおしゃれな感じで、よくわかんないけどそのお店のおすすめらしいものを食べてみようかってミールスを注文する。その結果、悪い意味でのカルチャーショックを受けて帰っていく。

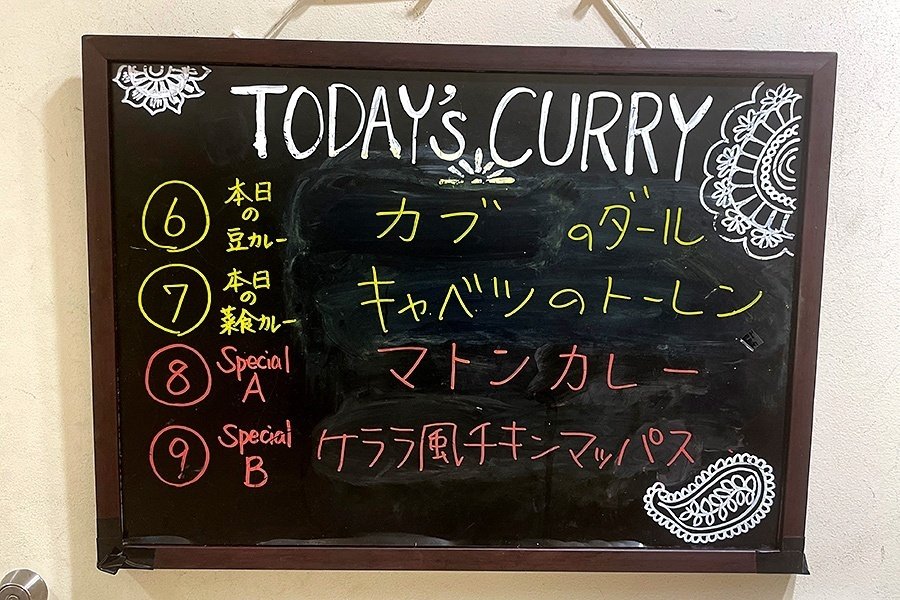

ノンベジのカレーとターメリックライスとパパドとだけがなくなって、バスマティライスもサンバルもラッサムもほとんど残されているみたいなことが続出しました」

ーーこれは食べたいカレーじゃないぞと。厳しいですね。

「そこで考えたんですよ。確かに八重洲ではミールスが受け入れられたけど、それって何年もかけて徐々に伸びていったのであって、急にああなった訳じゃないんだって。

もう1つ気づいたことがあります。東京って街中に突然すごいマニア向けの店があったりするじゃないですか。だから避け方がわかる。警戒の仕方を知っているっていうか、警報を鳴らせるんです。これはどうも一般向けではなさそうだ、みたいな。

名古屋の方は純粋で免疫がないから、普通の飲食店で好き嫌いが分かれるマニアックなものなんて出てくるはずがないって多分思ってる。実際そういう店は全然ない訳です。別にインド料理に限らず、イタリアンなどを含めたオールジャンルに関して。

素直だから、こちらがおすすめするミールスをそのまま注文して、本当に悲しい出会いを大量生産してしまいました」

ーーまさに不幸な出会い。

「めちゃくちゃ反省をしまして、急遽そのメニューブックを変更し、ミールスを目立たないところに隠して、それでもお客様がミールスを注文されると、必ず『かなり食べづらいですがよろしいですか』って確認をするみたいなことをして、なんとか軌道修正しました。

如何にして安易に頼ませないか、みたいな対策をしたから、当然のことながらミールスの比率がガーっと下がる訳です。でもそこからまた八重洲と同じように、徐々にミールスが定着していって、今では名古屋のそのお店もミールスの方がカレーよりも多く出ています。

ここ渋谷(神宮前)のエリックサウスマサラダイナーは、場所柄なのかスパイスカレーを好きなお客さんとの親和性が高く、エリックサウスでは一番カレーの割合が多いのですが、実は名古屋でメニューを作り変えた時の、如何にしてミールスを頼ませないかっていうフォーマットを踏襲しています。

ーーカレーをいろいろ用意していますから、ミールスはわかっている人だけ頼んでくださいと。

ーーやっぱりミールスを普及させるっていうのは並大抵ではないのですね。

「強引にやっちゃいけないなっていうのは、本当にこれはもう二度、三度と身に染みました。北風と太陽。太陽のようにぽかぽかと優しく見守ってれば、そのうち定着していきます」

エリックサウスのミールスとは

ーーミールスといっても店によって様々ですが、エリックサウスのミールスは、何かテーマとかイメージしている地方があるのでしょうか。

「基本的にはタミル・ナード州のミールスですけど、個々のパーツはケララ州の料理とかもちょいちょい入っています」

「基本的には『サンバル良ければ全て良し』っていう考え。 あくまでサンバルが主役でしょうっていうところは割と明確にしてます。だから他のアイテムは、ラッサムにしてもポリヤルにしても、サンバルを引き立てるためのおかずである」

ーーサンバルもいろいろですが、エリックサウスのサンバルはどういう狙いがありますか。

「これはなかなか難しい問題ですね。何をもって美味しいサンバとするかなんですけれど、自分の中では1つ結論が出ていて、 ミールスの中心であるサンバルに関しては、カレー好きの人も南インド料理好きの人も、どっちも納得するものでなければいけない。

これは一般論の話じゃなくて、あくまでエリックサウスにおいてはサンバルがその両方の層にとって、どっちも絶対に美味しいと思わせるものじゃなきゃいけないと思っているというのがあります」

「サンバルが一般の人とマニアの人たちの架け橋になるっていう意識ももちろんあるんですけど、実はそれだけじゃなくって。『マニアの人たちも心の中にカレー好きを飼っている』というか、ミールスを愛するマニアの人だって、多くは元を正せばおそらくカレー好きから入ってるじゃないですか。

カレー好きがこじらせにこじらせて、カレーじゃないものを好きになった結果のマニアだと。自分がそうですから。だからサンバルは、単にミールスが初めての人にも親しみやすい存在ではなくて、『マニアの中に眠るカレー心をくすぐるもの』でもなければいけない。っていうのがエリックサウスのサンバルに込めた想いです。

自分は日本でもインドでも、大概のサンバルを食べて美味しいと思いますけども、あまり日本人の口に合わなそうなサンバルも世の中には多くあります。でもエリックサウスでは、サンバルという存在があるからこそ、ここである種のカレー欲的なものを満たせるから、その後の自由度が出るみたいなところはありますね」

ーーなるほど。料理の味付けとかで、日本人向けにローカライズしている部分はありますか。

「あんまり自分の考えでアレンジをしたくないので、アレンジというよりは料理を選んでますね。現地に実際あるもの、 現地にあっておかしくないものから、フィットするものをDJ的に選択する。

今はスタッフが育ってきて、色々とメニューを提案してくれるんですが、ミールスに関しては『これ頭使ったでしょ。ダメだよ、頭使って考えちゃ』みたいなことを言う場合があります。自分の頭を使うのは最後の最後、まずは徹底的に調べろと」

ーーインド人が食べて納得するものを作っていると、ケララの風IIの沼尻さんも言っていましたね。だからあえてパチャディとかカーランとか、日本人が残すことの多いメニューも作り続けていたみたいです。

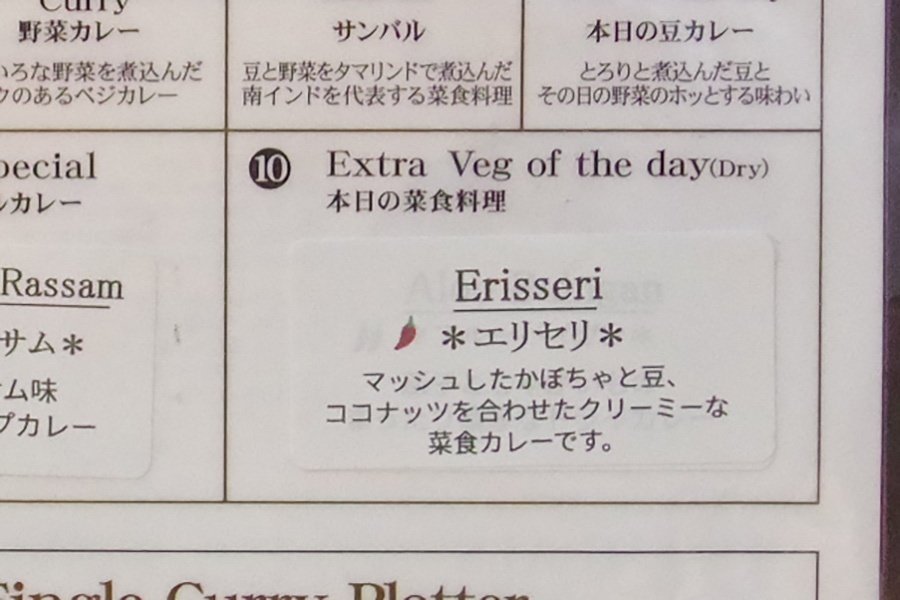

「残されるとわかってるけどやる。かっこいいです。でもね、うちもたまにやるんですよ、そういうことを。たまにやるんですけど、必ず注意書きをして、おいそれと頼めないような存在にします。定番には絶対に入れないヤバめのブツ。

逆にそういうのを書いてあると、 『これは俺のためのものだ』って思ってくれる方もいらっしゃるから、八方丸く収まる」

ーー選択制だからこそできる冒険ですね。もう不幸な出会いは起こさないぞと。

「ネガティブなことを書くことも恐れないし、お客さんに聞かれても『めちゃくちゃ食べづらいけどいいですか』とか答えることもある」

ーーこれまでミールスのレシピやメニューは変わってきてるんですか。

「そうですね、少しずつ。実はちょっと原理主義的になってきてるかな。『ミールスとはそもそも何ぞや』みたいなところで、やっぱりエリックサウスのミールスに必須なものは、サンバルがあり、ラッサム、ダール(豆カレー)を基本ユニットとして、一まとまりで考えるべきだって思っています。それで最初は任意で選べる枠だったダールをデフォルトメニューに加えました。

あくまでベジが最終目標であり基本っていうスタンスも、やっぱりある時から出てきた考えです。それに伴って1品はドライ、もしくはセミドライ(汁気の少ないおかず)のアイテムを本日の菜食料理として用意するっていうのも途中から徹底しましたね。しかもできるだけ選んでもらう前提にしようみたいな」

「最初の頃は、いわゆるカレーからの距離をなるべく縮めてあげようと思ってたところがあります。汁気がないとカレーじゃないし、複数のスパイス入ったカレー味じゃないとカレーじゃないし、みたいなところで、ミールスをカレーになるべく近づけようとしていた。

でも無理に勧めないっていうターンに入ったら、今度はもう寄せる必要はないから、もっと原理主義に近いような、大概のミールスの定義(いろいろありますが)からは外れないだろうっていうところに、ちょっとずらしたっていうのはあります。

だからミールスのセットは、サンバル、ラッサム、本日の豆カレー(ダール)に加えて、選べるカレーからチョイスをしてもらうのですが、二つ選ぶセットであれば、できれば野菜カレーと本日の菜食料理を選んでいただきたい。ランチなどで一つなら本日の菜食料理」

ベジミールスに入ったベジ料理の食べ方指南

ーーベジミールスの中にノンベジ料理が入ると、その味が強くなっちゃって、バランスが崩れるっていうのはどうしても出てきますよね。「せっかくだからチキンカレーも食べたいけど、それを選んじゃうとミールスとしてのバランスが……」みたいな葛藤があります。

「そうなんです。だから、我々が推奨している食べ方は、ノンベジのカレーはターメリックライスかロティと最初に食べて、なかったことにしろと」

ーーなるほど。一次会と二次会に分けるみたいな。

「ノンベジは完全に別物なので。まずそこから食べて、肉料理のインパクトを楽しみ、煩悩を満たして、気持ちが落ち着いたら心安らかにベジミールスを楽しんでっていう気持ちです。そして食べ終わった後に、なんかは今日美味しいもん食べたなと、しみじみ反芻する」

ーーノンベジが後(メイン)じゃなくて先なんですね。

「自分は先だと思ってます。懐石料理もコースの序盤にお刺身とか焼き魚みたいなテンションの高いものが出て、 どんどん野菜中心になる。そういう流れだと思うんですよね。僕の場合は北インド系の料理屋さんに行っても、まず焼き物の肉とビールから始めて、そのあとベジのカレーっていうのが黄金パターンなので」

「インド料理は西洋的なコースの流れよりも、懐石的な流れが個人的にはあってるんじゃないかと。ノンベジは腹ペコで食べるのが一番おいしいし。最後はヨーグルトライスで片付けるなんて、お茶漬けで締めるのに似ていますよね」

ーーなるほど。最後にノンベジのカレーを食べると、食後の印象が全部そっちになっちゃいますしね。

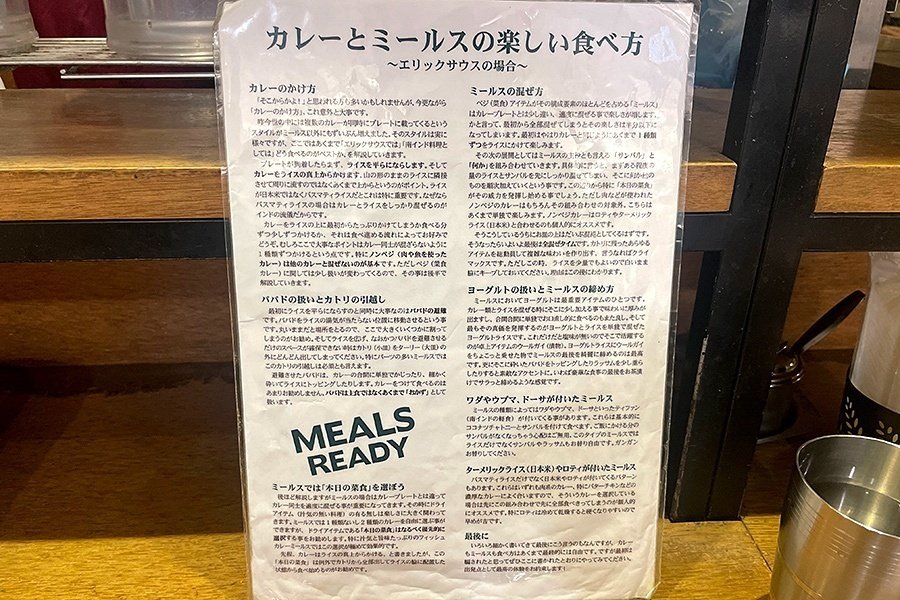

「最初はどうしてもチキンカレーとかキーマカレーが欲しくなります。でもそこから離れて、最終的にはベジミールスをゴールにしてほしい。そこの思想が強烈にあります。もちろん無理強いはしませんけれど、裏面のメニューなどをよく読むと、ミールスはもうベジで統一するべきなんだなという誘導というか遠隔操作になっています」

ーーもし何も知らずに初めて来て、最初は普通にカレーを頼んだり、ミールスにノンベジをセットしたとしても、料理が来るまでとか食べ終わった後とかにこれを読んでると、次はベジでいってみようかなってなりますよね。

「そう、まさにそうなんですよ!」

ミールスを家庭で作るコツ

ーー稲田さんは多くのレシピ本を出していて、そこにミールスのメニューも色々載っていますが、家庭で作る上でのアドバイスをいただけますか。

「ちょっと精神論的なところも入ってきますけど、スパイスはあくまで脇役であるっていうのは常に考えてるんですね。だから当たり前ですけど、料理の主役は野菜であり、味付けの要は塩である。

スパイスはあくまでそれをサポートするためのものである。そのスパイスががっつり効いている料理もあるし、ほとんど効かせない料理もあるけど、どっちもスパイスはあくまでその料理においてサポートだっていうところは常に意識してますね。

店のレシピ開発においては、徹底的に作り方を合理的にして、効率よく作れるように心掛けています。絶対、誰でも80点を出せるレシピとオペレーションを構築するのが仕事なので。仮にワンオペで個人店をやっていたら、もうとんでもなく合理的じゃないことをやり続けるだろうと思うんですけど、エリックサウスは良くも悪くも共同作業ですから。

レシピ通りにちゃんと作って80点だとして、同じように作っているつもりが、ちょっと妙にいつもよりうまいぞっていう瞬間が誰にもあると思うんですよね。なぜそれが美味しくなったかわかる時もあるし、わからない時もある。だから自分のやることは80点を絶対に出せるものを作りつつ、 伸びしろの自由度を与えるみたいなことろはあると思います。

本に掲載したレシピは、その合理性の追求みたいなものを家庭用に落とし込んで、できるだけ再現性を高めています。このレシピ本も、それ通り作れば絶対80点を目指せます。逆に言うとそこから先の微調整で、80点からもっと上積みがあると思います。楽しいのはそこからですよ」

ーー作る環境の違いや食べる側の好みもあるから、微調整を楽しみましょうと。なかなかミールスを自宅で作るのは大変ですけど。

「でも自宅でミールスを作られる方って、1日で完結じゃなくって、1週間通しでずっとインド料理を作るみたいな方が結構いませんか。初日にこれ作りました、次の日はこれ、その次はこれ、そして数日後にようやく完成するみたいな。

たとえば月曜とか火曜から作り始めて、週末に友達呼ぶとか最高ですよね」

稲田さんのレシピ本

「ケララの風II」直伝!『キャベツのトーレン』のレシピ

おそらく稲田さんも食べたであろう『ケララの風II』の沼尻さんに教わった『キャベツのトーレン』のレシピ(目分量で作るところを見せてもらった調理工程を私が許可をいただき数値化したもの)を、下記の本『作ろう!南インドの定食ミールス』より抜粋して掲載します。エリックサウスのトーレンとは少し違うと思いますが、ご参考まで。

■キャベツのトーレン(野菜のココナッツ炒め)

【材料】

(A)

キャベツ 500 g

塩 大さじ1/2

(B)

油 大さじ2

マスタードシード 小さじ1

唐辛子(ホールチリ) 5本

チャナダル(あれば) 小さじ1

ウラッドダル 小さじ1

カシューナッツ 大さじ2

フレッシュカレーリーフ(あれば ※ドライは不可) 10枚

タマネギ(粗みじん切り) 50 g

ターメリックパウダー 小さじ1/2

コリアンダーパウダー 小さじ1

(C)

ココナッツシュレッド 1/2カップ

水 100cc

【作り方】

1.(A)のキャベツを1センチ幅に切って、塩で揉んで30分置き、軽く絞っておく。

2.フライパンで(B)を上から順番に炒める(テンパリング)。

3.2に1と(C)を入れて混ぜ合わせ、フタをして弱火で3分ほど蒸し焼きにする(クタクタ具合はお好みで)。

4.味を確認して問題なければ完成!味が薄かったら塩を足す(背中を反りながら『ソルト(反ると)!』といいつつ by 沼尻さん)。

「ケララの風II」のレシピ本

私がレシピ化・編集した「ケララの風II」のミールスのレシピ同人誌『作ろう!南インドの定食ミールス』については、以下をご確認ください。※再販開始しました。

■通販

booth

■電子書籍

・メロンブックス

・BOOK☆WALKER

・Kindleストア(Amazon)

・BookLive

・honto

・dマーケット BOOK ストア

・GooglePlay ブックス

・Sony Reader Store

・コミックシーモア

・ebookjapan

・U-NEXT

サポートいただくと生きていけます。