アート・レビュー「階段にすわる」

階段の魅力が、日経新聞(2015年6月11日)のアートレビュー欄で取り上げられていた。普段はバリアフリーからみて歓迎されない階段だが、「ちょっと腰掛けられる階段」となれば、話が変わってくる。

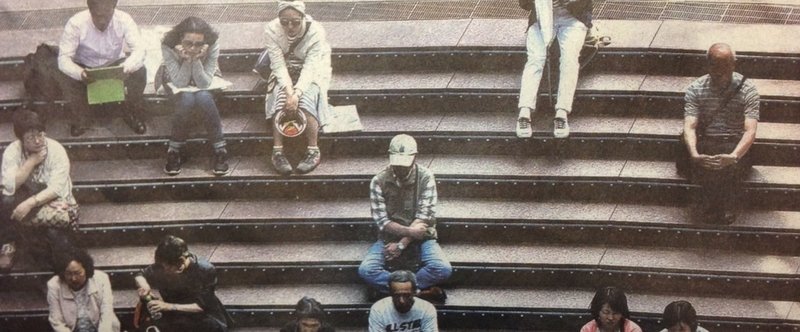

①歩行者だけの空間として②1階でも2階でもない、特に何かを求められない空間として③全体を眺められ、そして全体から見られていることを意識する空間として、言わば人間に自由をもたらす空間として取り上げられていた。

何もしないで、ただ佇んでいられる空間は都市の中では少ない。ほとんどの時間を何かの目的で有効に使おうとする現代において、ちょっと寄れて、何もしないで良く、いつでも去ることができる空間は、情報の洪水や計算された関係に窮屈さを感じ、隙間を求めている人間にとって、オアシスといえるかもしれない。

阪急うめだ本店の百貨店の内部に創出した祝祭広場が紹介されている。4層吹き抜けをつなぐ大階段で、イベント時には300人の観客席となるが、普段はテイクアウトのコーヒーを飲んだり、待ち合わせ、買い物の合間の休憩などに使われている。よく、ベンチなどがしつらえてあるが、何がわざとらしく、仕方なくすわる感があるが、この大階段なら、気持ちよくすわれるかもしれない。

この広場のようでもあり、オープンな喫茶店のようでもあり、階段的な自由をもたらす空間が、地下鉄の雑司ヶ谷駅から地上にでる途中にあることを思い出した。駅に直結する「としまアートステーションZ」である。

「自分たちの手でアートを生み出す小さな拠点」をたくさんつくろう、という「としまアートステーション構想」の一番初めのモデル拠点である。

まず、コーディネーターたちが迎えてくれる。喫茶店でもあるが注文をとるわけではない。コーディネーターが全体に気を配っていて、あっという間にコミュニケーションの輪に加われる。何かを発案しようとするとき、引き蘢りから社会にでようとするとき、背中を少し押してもらいたいときに、寄りたくなる。

上下をつなぐ役割以外に、数分の自由な隙間を得る、領域を区別する、守る・防ぐ、神聖な領域へのドア・結界、など階段には様々な顔がある。アートレビューに求められるのは、嫌われ者だと思っていたのに、思いもよらない面を発見し、発信することにある、と感じた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?