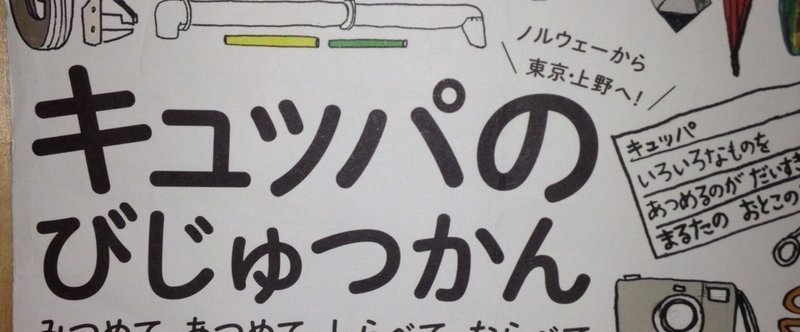

キュッパのびじゅつかん展、いいね!

東京都美術館で開催中のキュッパのびじゅつかん展(2015.10.4まで)は、かなり楽しめるオススメ展覧会。そしてどんな説明よりも『博物館人』の気持ちが伝わってくる。

はじめの部屋ではノルウェーの作家オーシル・カンスタ・ヨハンセンの絵本「キュッパのはくぶつかん」が小学校生のかわいい朗読で映像紹介されている。「丸太のキュッパは毎日森に散歩にいって、色々なものを拾いあつめるのが楽しみ。どこの箱も一杯になったので、おばあちゃんから、みんなにみてもらえるように整理して展示したら、とアドバイスを受ける。いろんなところにポスターをはって、はくぶつかんを開いた。森の友だちに説明するのが楽しかったのは数日で、飽きてしまって、閉館。記録して森にかえしました。」というお話だった。

次の部屋はコレクターズスピリットががあふれていた。365箇所から取った土の標本を色がグラデーションになるように並べた試験管の標本(栗田宏一)や粟島で地元と一心同体になって収集した自然物(岩田とも子)、墨壷コレクションなどに圧倒される。かつて、小学生にころ、石ころの収集に夢中になった時のことを思い出した。

そして、メインの部屋は、観覧者がキュッパになりきる3層吹き抜けの大空間。キュレーターは、観覧者のコレクターズスピリットに火をつけて、この部屋に誘導する。日比野克彦さんのスケッチをもとに製作した吹き抜け全体を上下につなぐ巨大な整理棚が目を引く。それにしても、いったいどこから集めたのだろう、おそらく1万アイテム超の小さなものたちが並べられていて、長方形のお盆に自分なりの収集を楽しめる。こどもはこどもなりに、大人は集めているうちにテーマやタイトルが浮かんでくるようだ。臨床心理学者河合隼雄さんが日本に導入した「箱庭療法」を思い出した。この膨大な海の中から、自分の脳とコラボするものを見つけていく楽しみ、今の自分を表現する楽しみと恐ろしさは格別だろう。

最後の部屋はアーティスト小山田徹さんがコーディネートした部屋である。懐中電灯を渡され、「これから探検に向うのだ」、との心構えができる。小山田さんは、洞窟内を歩くだけで立体再現できる特殊能力をもっている。図面と模型展示+懐中電灯で暗い洞窟が伝わってくる。谷中の民家の押入れ奥にある、用はないが捨てられないものたちがはいった『宝箱』をみつける探検で、お借りしたものが低めのメッシュ天井から同じ高さに吊り下げられ展示されている。その数150点以上か。裕福な家のものでも、そうでない家でも、大家族であっても一人暮らしでも、押入れに長く置かれているうちに対等な存在になる、というメッセージを発しているように思った。

子どもたちが始めた道端のお祈りごっこの写真。道端で拾ったものを神様がいそうなところに奉げた瞬間と小さな手が写っている。小山田徹さんは、この写真に手を合わせたくなる、といわれたそうだ(アートコミュニケーター稲庭彩和子さん)。1kgから3kgぐらいの丸い石の展示。赤ん坊だと思って抱くと命を感じる、というようなコメントがある。

小山田徹さんの、人の心のなかに静かに分け入っていく探検家の姿と、焚き火アーティストの姿と、洞窟探検家の姿が、ここではダブってみえた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?