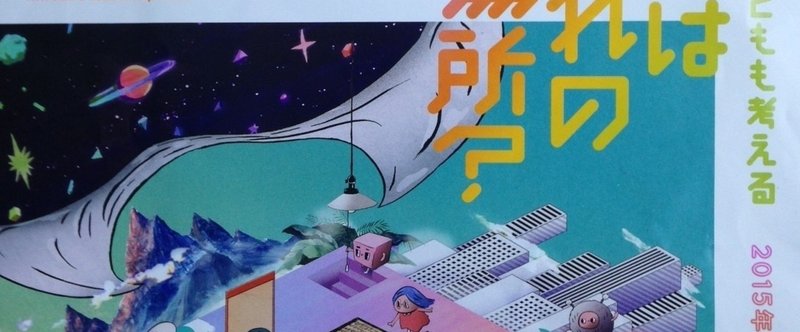

「ここはだれの場所?」

東京都現代美術館(〜2015.10.12)「ここはだれの場所?」展。出迎えてくれるのは、ヨーガン・レールが石垣島のプラスチック系漂着物でつくった美しい作品たち。

色や形、用途ごとに分類され、照明作品などは、グローバル化された現代文明をシャープに明るく、切り取っているようにも見える。しかし、壁一面の擦り切れたビーチサンダルたちは、もとの持ち主たちの様々な思い出を抱いてきており、痛々しい。ヨーガン・レールのメッセージは「地球の浄化は、ひとり一人の人間の小さな努力の集結」「それに気付くために何かができるのであれば」「そのゴミをつかってもう一度人の役に立つ実用的なものに変えよう。」「この大量のゴミの恐ろしさに目を向けてもらうことが、私の最後の仕事」である。美しい作品たちは、恐ろしい現実に目を向けてほしいという、彼のメッセージだった。

次は会田誠ご一家の部屋。彼自身が日本の総理大臣に扮して、国際会議でたどたどしい英語で演説している画面に圧倒され、他はあまり目に入ってこない。「グローバル化が争いを起こし、平和な生活を奪っている。特に強い国が弱い国から。だから、全ての国で鎖国しよう。このすばらしいシステムは、みんなが我慢すれば実現する。私もチョコレートが好きだが、我慢すれば済む・・・」鎖国という最右翼な点を持ってくることで、グローバル化の座標軸を我々の中に初めて構築できる。現代美術館という限定空間だから可能なパフォーマンスだ。

岡﨑乾二郎の、こどもだけしか入れない「はじまるよ、びじゅつかん」。大人はわかったフリをしなければ、ならない。仲間とツルんで、意見を合わせることが、大人だと思っている。親はこどもに解説したがる。そして、こどもは大人といると正解をいわなければ、という気持ちになる。たから大人をいれない、という理屈だ。そして作品の見方を披露している。「芸術はひとりで感じることからはじまる。大人がおとなでいられなくなる。」「こどもは、大人とちがって、じぶんが感じたことからはじめていい。ヘナチョコである自由、ヘンテコを感じる自由があるのです。」と「こども宣言」をしている。

日頃なにげなく、こどもを阻害している自分を鏡に映したようなバツが悪い感じと、やられた、という感じが同居した。こどもだけスペースに展示されたデイビッド・ホックニーは見逃したが、十分楽しめた。

ラストはアルフレド&イザベル・アキリザンの「住む:プロジェクトもうひとつの国」。展示する美術館の地元の小学校とのワークショップでつくられる、とある(協力=江東区立元加賀小学校)。15cm弱立方ほどのダンボールの家に小学生たちの理想の暮らしを閉じ込める。それを積み上げて3メートル前後タワー状の都市にしていくワークショップだ。アキリザンたちは、フィリピンからオーストラリアに移住した経験から、それぞれのこども達がもつストーリーを大切にして、共存することを視覚化する。近くに寄ってみると恐竜を飼っている家、ブランコ、長い階段、物見やぐら、給水塔など、どんな生活のストーリーがあるのか、もっとよく見たくなった。

「ここはだれの場所?」の「ここ」は、誰かに占領されているとアーティストが感じている地球、社会、美術館、my placeである。「ここ」に生きている者たちの元に戻すことができるのだろうか?

はじめ、一人で感じてみること、みんなと違うからヘンだと思っても発信してみること、それを集めると流れができること、それは静かに潜行して、少しづつエリアを塗りかえていくこと、アーティストは、その始まりをつくる人たちであること、などをこの展覧会のメッセージとして受け取った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?