レストハウス再訪

久しぶりで岩手に出かけた。きっかけは、仙台で開催されるライブのチケットを予約したことだった。せっかく仙台まで行くんだったら、この機会にあちこち足を運びたい。どこに出かけようかと地図を眺めているうちに、地図の縮尺を縮小して、仙台から離れた場所を気づけば眺めていた。そうだ、せっかく仙台まで行くんだったら、久しぶりに盛岡に出かけよう。そうして盛岡の地図を眺めているうちに、せっかくならもう一歩足を伸ばしたいという気持ちになってきた。そうして5月12日、朝から宮古行きの急行バスに乗り込んだ。

盛岡駅を出発した時点では、40席ほどのバスに、ぼくを含めて乗客は5人だけだった。急行バスとはいえ、ふつうの路線バスのように、ちょこちょこ停留所に泊まりながらバスは進んでゆく。盛岡バスセンターに停車すると、おばあさんがふたり、連れ立って乗り込んできた。彼女たちは荷物を抱え込むようにして、ふたり掛けの席に並んで座った。バスはがらがらだということもあって、ぼくは当たり前のようにして、隣の席に荷物を置いて座っていた。二人掛けの席に、ふたりで並んで座った彼女たちの姿を見て、なんだかちょっと恥ずかしくなった。

おばあさんのうち、ひとりは数個先の停留所で降りて行った。ふと車窓に目をやると、石垣があって、その向こうに学校のグラウンドと校舎が見えた。石垣のあたりには、茎の長い花が茂っている。新緑の季節だ。去年の夏に、少しだけ実家の草刈りを手伝ったことを思い出して、これぐらいの敷地を草刈りするとどれぐらい時間がかかるだろうかなんてことを考えたところで、はたと気づく。今も生徒が通っている学校であれば、こんなに緑が茂っているはずがないのではないか。Googleマップを開き、現在位置にピンを落としてみたけれど、そこに学校は表記されていなかった。

全国各地をめぐっていると、ふと思うことがある。たとえば今揺られている急行バスに乗れば、盛岡―宮古間82キロを、2200円で移動できる。あるいは、この区間は鉄道でも結ばれていて、1980円で乗車できる。ただ、宮古行きの電車は、休日なら4便走っているけれど、平日は6時32分発の1本だけだ。バスであれば本数が多く、いろんな停留所にとまる急行バスは日に5本、あまりとまらない急行バスが7本走っている。ただ、そのバスだって、永遠に走り続けるとは限らないものだ。

都市部でも、運転手不足でバスが減便する、というニュースが流れている。今のこのバスの空き具合を見ると、採算的に厳しいところは確実にある。そこに暮らす人たちのためにと維持されている路線に、ぼくも同乗させてもらって、こんなふうにぶらりと観光している。このさき人口がどんどん減っていくのだとすれば、いつまでこんなふうに旅をしていられるだろうかと、考えてしまう。電車やバスだけでなく、道路を維持するのにだってお金がかかるし、定期的なメンテナンスが必要なのだとすれば、車でもアクセスしづらい土地も出てくるのだろう。2024年という時代を生きていると、そんな未来を想像せずにはいられなくなる。

宮古駅で三陸鉄道に乗り換えて、北を目指す。初めて三陸鉄道に乗ったのは、今から10年以上前のことだ。三陸を舞台にしたNHK連続テレビ小説『あまちゃん』が放送されたあとに、文藝春秋×PLANETS『あまちゃんメモリーズ』という本が刊行されることになった折に、ロケ地をめぐるルポを執筆してほしいと依頼してもらって、三陸を訪れることになったのだった。あのときは久慈駅から三陸鉄道を南下したけれど、今日は宮古駅から北上する。断崖絶壁を走る路線だけあって、ほとんどの区間はトンネルだ。だから余計に、トンネルを抜けた短い時間に見える景色が、印象に残る。

宮古を出発してから、しばらくの間は乗車したことのない区間が続くが、島越から北はいちど訪れたことがある駅だ。田野畑駅に停車すると、ホームに観光案内があった。カメラを提げた若者が席を立ち、その観光案内を窓越しに撮影している。何度かシャッターを切ったあとで、その若者が連れ合いに「ここ、『あまちゃん』ってドラマのロケ地なんだって」と語りかけながら席に戻るのが聴こえてきて、びっくりしてしまった。『あまちゃん』が放送されたのなんて、つい最近のような気がするけれど、あれは2012年のことだ。だからもう、干支がひとめぐりしている。20代前半の若者からすると、名前は聞いたことがあるぐらいの感じなのかもしれない。

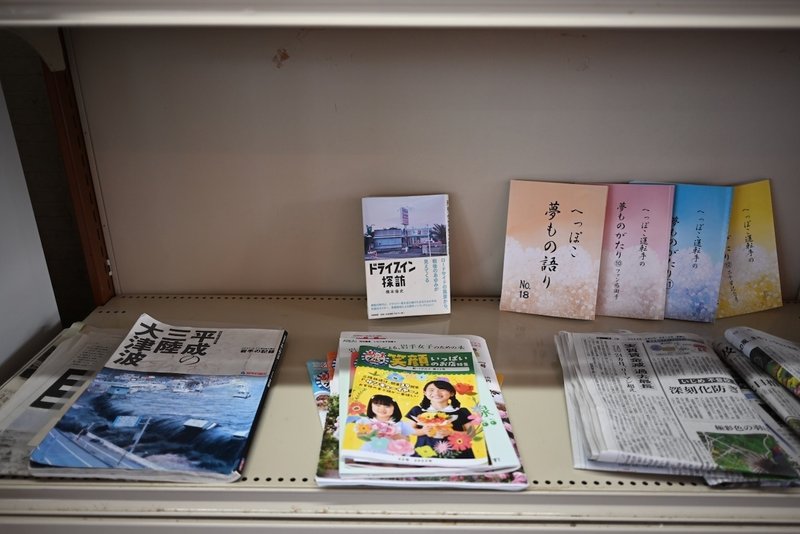

堀内駅で電車を降りて、国道45号線沿いを歩く。道路を行き交う車は少なく、鳥のさえずりが響いている。たんぽぽの綿毛が一斉に飛んでくる。今日はずいぶん暖かくて、半袖で十分だ。10分ほど歩いたところで、堀内大橋が見えてくる。そして、橋を渡った先に、「レストハウスうしお」がある。ぼくが初めて出した単行本は『ドライブイン探訪』で、これは『月刊ドライブイン』というリトルプレスが元になっている。「レストハウスうしお」は、この『月刊ドライブイン』で取材させてもらったお店だ。

ぼくがドライブインに興味を持ったのは、今から15年ほど前のこと。いつか全国各地のドライブインを取材してみたいと思っていたところに、知り合いから「しばらく車を使う予定がないんだけど、もし使いたかったら、使う?」と声をかけてもらって、全国各地のドライブインをめぐる旅に出た。ひたすら車を走らせて、ドライブインを見つけたら立ち寄る。食事をするか、満腹ならコーヒーの1杯でも頼んで、お店の様子を眺める。そしてまた車を走らせて、ドライブインを見つけたら立ち寄り――そんなことを繰り返して、どういう場所に、どんなタイプのドライブインがあるのかと、頭のなかに地図をつくった。それから数年が経ったころに、「今のうちに取材を始めないと、お店が閉店してしまって、どんなふうにそのドライブインが創業されて、そこにどんな時間が流れて来たのか、わからなくなってしまう」と危機感を抱いて、『月刊ドライブイン』というリトルプレスを勝手に創刊することにしたのだった。

『月刊ドライブイン』は、創刊した段階で、「10冊か12冊で休刊する」と決めていた。この取材は、絶対に一冊の本にまとめなければと思っていて、それだけ取材を重ねれば1冊ぶんのボリュームになるだろうと考えていたのだ。最後の号では、ぼくがドライブインに興味を抱くきっかけとなった鹿児島のドライブインを取材することに決めていたから、11号が実質的に最後の取材となった。そこで訪れたうちの1軒が、この「レストハウスうしお」だった。

2017年12月、取材に訪れたぼくを、お店の皆さんは暖かく迎えてくださった。最初に話を聞かせてくれたのは、お店を創業された聡さんだった。幼い頃の記憶から、上京して東京で学んでいた頃のこと、地元に帰ってくるきっかけとなった出来事や、ここでドライブインを始める経緯など、たくさん話を聞かせてくれた。そして、2代目として「レストハウスうしお」を切り盛りする雪恵さんは、お店を引き継いでからのことを聞かせてくださった。高台に位置する「レストハウスうしお」は、震災であまり大きな被害は受けなかったものの、この状況で営業を再開していいのかと悩む日々があったのだと、雪恵さんは語ってくれた。でも、近所の方たちから「営業を再開してほしい」という声を受けて、またお店を開けることができたのだ、と。

話を聞かせてもらったあと、看板メニューのひとつである磯ラーメンをいただいた。帰り際、見送りにきてくれた聡さんは、「こんどはぜひ、夏にきてください」とおっしゃった。「夏になるとね、生ウニ丼を出すんですよ。あんまり暑い頃よりね、夏の初めぐらいだととびきり美味しいウニが食べられるから」と。そんなふうに見送ってもらったこともあって、月刊ドライブインの原稿のラストを、こう締めくくっている。

話を聞き終えたところで屋上に出た。真っ青な海がどこまでも広がっている。今日の海はとても穏やかだ。足元に見える大沢橋梁に、三陸鉄道が通りかかった。列車はしばらく停車し、乗客に風景を楽しんでもらった上で再び走り出す。今から五年前、ドラマが話題を呼んだ頃にも僕はこの土地を訪れたことがある。町を離れる人もいれば、町に残る人もいる。その判断は人それぞれだ。僕はただ、お店を続ける人がいる限り、その場所を再び訪れるだろう。

この原稿を、宮古から堀内に向かう電車のなかで読み返していた。今になってみると、あなたは一体どういうつもりでこの文を書いたのかと、あの頃の自分を問い詰めたいような気持ちになる。「こんどはぜひ、夏に」と見送ってもらったのに、あれからもう、6年も経ってしまっている。

『ドライブイン探訪』が筑摩書房から出版されたときに、その取材のアプローチを「丁寧」と評してもらえることがあった。お話を聞かせてもらったドライブインには、それぞれ3度ずつ足を運んでいる。まずは最初にドライブインに興味を抱いた頃、日本全国のドライブインを車でめぐっていたときに、立ち寄っている。そのとき訪れたドライブインのなかから、そこで訪れたお店のなかから、印象的だったドライブインを再訪し、あれこれ食事をいただきながら、お店の方とぽつぽつお話しする。「やはりここで話を聞かせてもらいたい」と思ったところには、あらためて手紙を書き、「こんど取材させてもらえませんか」と依頼をする。そうして取材を引き受けてもらったところに再訪する――といった具合だ。

それを「丁寧な取材」と評してもらえることを、嬉しく思っていたような気がするけれど、たった3回しか訪れてないじゃないか、と当時の自分に言いたくなってくる。実際、「じゃあ、つぎはぜひ、夏に遊びにきます」と言っておきながら、6年も足を運ばないまま過ごしていたのだ。

久しぶりに「レストハウスうしお」の扉をあけると、雪恵さんはこちらに気づき、「ずいぶん雰囲気が変わりましたね」と笑顔で出迎えてくださった。『月刊ドライブイン』をつくっていたころは、普通の髪型(?)だったけれど、ここ数年は坊主頭で過ごしている。お店は結構賑わっていたけれど、ちょうどお客さんが1組帰るところだったので、窓辺のテーブル席に座ることができた。いちおうメニューを受け取ったけれど、迷うことなく生ウニ丼と缶ビールを注文した。生ウニ丼をいただくからには、一緒にビールが飲みたくて、レンタカーではなく急行バスと三陸鉄道を乗り継いで普代村にやってきたのだ。

生ウニ丼は絶品だった。生ウニ丼はメニューに「時価」と書かれていて、この日は3300円だった。「もうちょっと暑い季節になると、もうちょっと安くお出しできるんですけど」と、雪恵さんは少し申し訳なさそうだった。夏になれば、すぐふもとの海でもウニがとれるから、もう少し手頃な値段で食べられるし、味もさらに美味しくなるのだという。そんな話を聞くと、近いうちにまた再訪しなければという気持ちになってくる。

「レストハウスうしお」が建っているのは、国道45号線沿いだ。かつて「陸の孤島」と呼ばれた三陸海岸沿いに、国道45号線が開通したのは、1972年のことだった。この道路によって交通アクセスは飛躍的に向上し、観光客も訪れるようになる。そんな時代に、ここでドライブインとガソリンスタンドを開業すれば需要があるに違いないと、聡さんはお店を始めたのだ。当時の国道45号線沿いには、数十キロおきにドライブインが建っていて、座って食事をする暇もないほど忙しかったという。

「今でもこうして営業を続けられているということは、お客様に認めてもらえているのかもしれません」。2017年に取材で伺ったとき、聡さんはそう語っていた。ただ、それに続けて、「しかし――まあでも、それも終わりですよ」と、淡々とした口調で語っていた。「今、“復興道路”として新しい道路が作られていて、これが国道45号線より少し内陸を通るんです。それが5年以内には全線開通して、八戸と仙台が繋がるんで、ここはほとんどクルマが通らなくなりますよ」と。

復興道路とは、三陸縦貫自動車道・三陸北縦貫道路・八戸久慈自動車道からなる「三陸沿岸道路」を指す。災害に強く、「新たなまちづくりと暮らしを支える道路」を目指して、建設されることになった道路だ。この復興道路は、2021年に全線開通している。その影響で、「レストハウスうしお」の前を行き交う車は予想通りずいぶん少なくなったのだと、雪恵さんは教えてくれた。その一方で、復興道路のインターチェンジはすぐ近くにあることもあって、遠方から「レストハウスうしお」を目指してやってくるお客さんからは「便利になった」と言ってもらえることもあるそうだ。

復興道路が開通したことで、なにか変化を感じることはありますかと尋ねてみると、「やっぱり、人の移動のしかたが変わったような気はします」と雪恵さんは言った。復興道路は無料で通行できるけれど、自動車専用道路で、高速道路のようにインターチェンジから出入りするかたちになっている。だから、この道路を走る場合は、目的地近くのインターチェンジまで、まっすぐ走っていくことになる。

ドライブインは、観光名所のすぐそばで営業してきたケースもあるけれど、多くの場合はドライブの途中に立ち寄る場所として営まれてきた。トラック運転手であれ、観光バスであれ、マイカーであれ、長い距離を運転している途中で、「ちょっとここで休憩していこうか」と立ち寄る場所だ。目的地というより、中継地点である。ドライブインが普及した昭和の時代と現在との違いを尋ねると、「人の移動のしかたが変わった」と話を聞かせてくれる店主が多かった。トラックドライバーも、品物をはやく届けなければならないから、ドライブインで休憩している余裕もなくなってきているし、旅行客も、のんびり休憩しながら目的地に向かうより、とにかく急いで目的地に着いてから、そこでのんびりしようというふうに変わってきた気がする、と。雪恵さんが感じている変化も、それと合致する。

ぼく自身も、目的地に向かってまっしぐらに旅する場合がほとんどだ。今日だって、「レストハウスうしお」を目指して、まっすぐ移動してきた。乗り換え時間があったから、宮古駅前を30分くらい冷やかして歩いたくらいだ。創業昭和8年と看板に書かれた中華料理店や、宮古駅の出入り口にある立ち食いそば屋さんが気になったけれど、「このあと生ウニ丼を食べる予定があるから」と、寄り道することなく予定通りに移動してしまった。

久しぶりに「レストハウスうしお」を訪れるのだから、生ウニ丼だけじゃなくて、磯ラーメンも食べようか。そんなことも考えたのだけれども、宮古駅の立ち食いそばが気になっていたので、帰り道に食べていこうかと考えていた。でも、乗り換え時間が数分しかなく、そばを食べられないまま盛岡に引き返すことになった。往路はバスから眺めていた景色を、今度は鉄道に揺られながら眺める。トタン屋根の建物を眺めていると、数日前に訪れたリアス・アーク美術館の展示を思い出された。

リアス・アーク美術館は、気仙沼にある総合博物館だ。その展示のなかに、トタンに関する説明が気があった。トタンは「1742年にフランスで発明され」、明治期になって日本に輸入され、「雪国や寒冷地、国鉄沿線の火災防止などを目的に普及」したものなのだという。トタンが普及したきっかけのひとつは、大正12(1923)年の関東大震災で、瓦葺の家屋が倒壊するなか、軽いトタン屋根の建物は倒壊しなかったことで、トタン屋根の家屋が普及したのだそうだ。だから東日本大震災津波被災現場では、握りつぶした紙のような状態のトタンを多く目にしたのだ、と。

リアス・アーク美術館を訪れることにしたのは、今年の3月、仙台にある本屋「ボタン」に立ち寄った際に、「かたばみ書房」という出版社から刊行された『被災物 モノ語りは増殖する』という本を手に取ったことがきっかけだった。リアス・アーク美術館には、いくつもの「被災物」が収蔵されている。地域文化を調査・研究してきたリアス・アーク博物館は、震災の被害を「継続的に調査記録し、地域の文化的記憶として後世に伝えていく使命」があるとの考えから、震災発生直後から独自の調査記録活動を続けてきたのだという。いまだに語られていない「震災の記憶」を呼び起こし、語り合う場になるようにとの思いから、「被災物」の常設展示をおこなっているのだ、と。本の中には、収蔵された「被災物」の写真と、それにまつわる記憶が書き記されている。紙面を通じて「被災物」に触れたとき、これは実際に足を運んで見なければという気持ちになって、レンタカーを借りて気仙沼まで出かけたのだった。

展示にはいくつも言葉が添えられていて、それを読むたび足がとまり、考えさせられる。たとえば、こんな言葉に。

瓦礫(ガレキ)とは、瓦片と小石とを意味する。また価値のない物、つまらない物を意味する。

被災した私たちにとって「ガレキ」などというものはない。それらは破壊され、奪われた大切な家であり、家財であり、何よりも、大切な人生の記憶である。例えゴミのような姿になっていても、その価値が失われたわけではない。しかし世間ではそれを放射能まみれの有害毒物、ガレキと呼ぶ。大切な誰かの遺体を死体、死骸とは表現しないだろう。ならば、あれをガレキと表現するべきではない。

こうした思いから、「被災物」という言葉がここでは用いられている。展示は、被災物と一緒に、その被災物にまつわる記憶、物語が、はがきに書き添えられてある。たとえば、シュガーポットにタグ付けされたはがきには、そのシュガーポットが置かれてあった喫茶店の常連客だった誰かによる言葉が、書き留められている。高校生の頃から、ずっとその喫茶店に通っていたこと。「女房」にプロポーズしたのもその喫茶店だったこと。一番奥の席を「俺の席」だと勝手に決めていたこと。その喫茶店が被災し、解体される前に「俺の席」を見に行ったこと。そこにあるシュガーポットに、砂が詰まっていたこと。

リアス・アーク美術館の展示を見ているあいだ、広島の平和記念資料館や、長崎の原爆資料館、沖縄のひめゆり平和祈念資料館のことを思い出していた。

それが「被災物」となったことで、ぼくはそのシュガーポットを見つめている。それが被爆したことで、真っ黒な弁当箱を見つめている。では、そこに詰まっているかけがえのなさは、それが「被災物」となったことによって――それが被爆したことによって生まれたものかと言えば、当然ながらそうではない。でも、何気ない日常のなかでは、そのかけがえのなさに気づかないまま過ごしてしまう。美術館や資料館の展示を見学していると、他でもないそのとき、その瞬間に、その場所で起きたことに思いをめぐらせるのと同時に、それ以外の瞬間、それ以外の場所について、考えさせられる。どうすれば、目の前にある「日常」を、もっとしっかり見つめることができるだろう。

今日という日は、レストハウスうしおで生ウニ丼を食べるための一日だった。その道中、本でも読んで過ごそうかと思っていたのだけど、ずっと風景を眺めていた。三陸鉄道はトンネルの連続だったから、見ていた景色のほとんどは盛岡と宮古のあいだのものだ。そこにもいくつの暮らしがあって、営みがある。どうしてぼくはその風景のなかにある暮らしのことは書かずに、通り過ぎているのだろう。流れていくばかりの風景を見つめているうちに、そんなことを考えた。いつかこの場所を――今度はレンタカーでも借りて、ゆっくりめぐってみたい。ただめぐるだけじゃなくて、このあたりに生まれ育った誰かの話に、耳を傾けたい。

サポートいただいたお金は、取材活動費に充てさせていただきます。ご支援のほど、なにとぞよろしくお願いいたします。