複雑さを帯びた平面性 _ Takahiro Yasuda 5th Solo Exhibition評

2020年1月12日(だいぶ前になってしまった…)、中目黒にあるギャラリー・VOILLDにて開催されていた、"Takahiro Yasuda 5th Solo Exhibition"へ足を運びました。最終日の駆け込み入場。

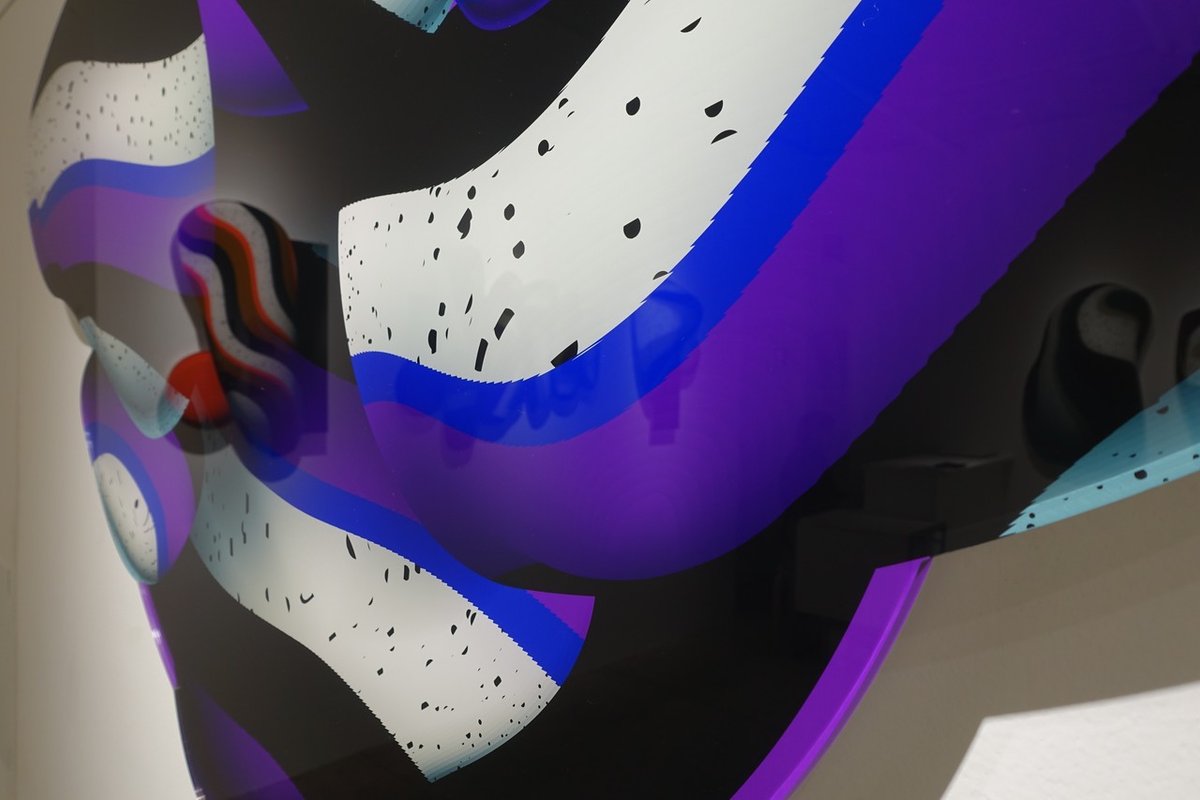

そこで観た安田昂弘氏の作品「FIVE / Fat isn’t very easy」が、とてもインパクトがあり、とても好きになりました。と同時に、作品に潜む重要性を感じ取ったので、ここにその作品評を記したいと思います。

よろしくお願いします。

================================

中目黒にひっそりと存在するアートギャラリー「VOILLD」。

入り口の扉を開け、魅力的なアイテムが陳列された棚を横目に、細く短い通路をぬけると、華奢なギャラリースペースが立ち現われる。作品群と対面する。

01 _ グラフィック絵画か、あるいは彫刻か

距離を置いて観る。

作品たちを眺めると、それらは「オブジェ」として存在している。ここ言うオブジェとは、「絵画」「彫刻」のカテゴライズでは捉えきれない作品という意味合いである。

それは確かにグラフィク的な平面作品ではあるのだけれど、グラフィック自体に2次元として描かれた陰影だけでは表現できない、妙な厚み、そして反射がある。それはグラフィックに接着された(10mm厚ほどの)アクリルによって、微かではあるが確かに物質性が与えられたものだと、すぐに"納得"がいく。

しかし、彫刻と呼ぶための物質性までは到達していない。

この作品はなにであろうか。認識が定まらない。

02. _ デジタルか、あるいはアナログか / ラスタか、あるいはベクタか

距離を詰めて観る。

ピンボケした認識をフォーカスすべく作品へ近づくと、距離を置いて眺めていた時点では違和感のなかったグラフィックの陰影表現が、なめらかに描かれたのもではなく、不自然なほどにあからさまに残されたレイヤーの痕跡によって成されていることが明かされる。絵画でいうところのラフな下地としての線の痕跡の、デジタルバージョンとでも言おうか。一瞬、"なるほどそういう仕掛けか。"と思う。

しかし冷静に考えると、どこまでもなめらかに人の手によって描かれた痕跡を抹殺することが可能(むしろそうしてあるのが普通)なデジタルグラフィックであるはずなのに、アナログな人の手を感じさせる表現手法は、なぜ採用されたのだろうか。"なるほど"のその先に、作品の核心は見つけられない。

さらに、これも同じく距離を置いた状態では気がつかなかったのだが、色の境界線の多くがピクセル表現的なジグザグとした線であることに気がつく。この作品はおそらく、線・色・カーブなど情報の全てを数値で管理するベクタ形式でデータを作成するイラストレータで描かれたはずであるのに、それとは対にあたるラスタ形式(Photoshopが代表的)で生成されたデータに生じるビットマップ画像的なジグザグが存在しているのだ。

これに関しても、"発見した。"という感覚から、"なるほどね。"と一瞬は思うのだけれど、何に対して納得したのか、それが何を意味し、主張しているのか結局は不明瞭なままだ。

03. _ 個性的か、あるいは没個性的か

改めて全体を眺めてみる。

このグラフィックは「石」や「人」をモチーフとして描かれており、それらは見ての通り、「警戒色」を帯びている。

ここでの「警戒色」は、自然界において周囲へ溶け込み身を隠す「擬態」を選択せずに、捕食者に対して不快・危険といった類の記憶を刷り込む、という意味合いも相まって、作者自身の確固たる「一人称としての叫び・韻律・あるいは気分」といったものが汲んで取れる。そこにはエロティシズム的なものさえ感じる。

一方で、その「一人称としての叫び・韻律・気分」は、モチーフである「石」や「人」に乗せられている。ここでの「石」や「人」は、見ての通りすっかりと角が取れ、ある意味洗練された、没個性的存在の象徴として存在しているように思う。

つまり、「没個性的な"彼ら"(三人称)の、叫び・韻律・気分」という矛盾的で途方もない構図が存在している。

このように、作品にはささやかな発見・気づきのタネがばら蒔かれている。けれどもそれは上面(うわつら)の"発見した感"を与えてはくれるが、結局のところ作品の核心へアクセスすることはできない。

----

2000年代後半、現代美術家・村上隆は「スーパーフラット」という概念を提唱した。これは伝統的な日本画やアニメーションのセル画に端を発したものであるが、インターネットが発達させたデスクトップ上の世界観に少なからず影響を受けている概念でもある。「スーパーフラット」はデスクトップという「厚みのない世界」を、アートワールドにおいて表現した。

いわば、その2000年代という時代独自の、人々の共通感覚を、カタチあるものへと巧みに変換することに成功したのである。

時代的共通感覚を、カタチへと変換すること。

この行為は、その時代を、あるいは時代の意思を表現するにあたり、言わずもがな重要かつ強力である。実際に「厚みのない世界」の表現という意味合いでのスーパーフラット的な表現は、多くの共感を生み、アートから建築や家具へと横断した。

それは例えば、その時代を代表する建築家であるSANAA _ 薄く、白や透明な物質を駆使して徹底してその存在感を消去する建築 や、隈研吾 _ 壁や屋根という構造を超えて同素材でまとめ上げる建築 などにわかりやすく見てとれる。

「スーパーフラット」という共通する感覚が、その時代のひとつの作風として、さまざまな表現世界へと波及したのである。

こうした経緯を踏まえて、村上隆氏のスーパーフラットという概念の提唱と、それに基づく作品の展開は、非常に意義深いものであった。

----

グラフィック絵画か、あるいは彫刻か。デジタル技術を駆使したCGか、あるいはアナログな絵画的なにかであるのか。ベクタ形式なのか、ラスタ形式なのか。そして、没個性的な彼らの叫びという矛盾的な構図。

安田昂弘氏の「FIVE / Fat isn’t very easy」は、観た者の認識に、絶え間のない、いったりきたりの繰り返しを強要する。時にそのディテールや主張に納得しても、結局その作品の核を掴み、全体像の把握にたどり着くことはできない。肩透かしを食らい続ける。

"発見した感"を味わえる「答えっぽいもの」は随所に蒔かれているため、核心にたどり着けそうな、「奥行きの気配」は確かに感じることができる。けれども、やはりたどり着けない。

そういった意味合いで、奥行きはあるがどこにも着地できない永遠性のような、「複雑さを帯びた平面性」を感じ取る。

厚みは確かにある。多くの発見があり、納得がある。けれどもそれは見せかけの手ごたえにすぎず、結論は導き出せない。

----

村上隆のスーパーフラット以後10年以上が経過した現在、デスクトップ上の「厚みのない世界」は、主にソーシャルメディアの出現と成熟によって、大いに発展した。

SNSを駆使した集合知によってエスタブリッシュメントを打ち倒す社会を思わせる気配があったり、インターネット出身のスターがお茶の間を賑やかしたり、希望を感じられることが多くあった。

一方で、SNSのプラットフォームを提供する企業が大きすぎる権力を握ってしまっている現状を突きつけられたり、SNSから生まれたフェイクニュースやデマが現実をあらぬ方向へと動かしてしまったり、絶望を感じることもある。

また、インターネット出身のスターである米津玄師はネット時代のハチの名を捨てて現実世界へ進出し、同じくキズナアイはライブハウスやテレビ番組に姿を見せることがあっても「バーチャル空間から出られない」という設定を守り続けている。

インターネットの世界は現実世界をより良い方向へと導くツールとはなりえないのか。希望ある未来へ動き出す気配は感じつつ、いまだ完全に上手くは接続できていないもどかしさも感じる。

----

インターネットはもはや「厚みのない世界」ではなく、現実を変えうる奥行きは確かにある。実際にそういう局面も多く見受けられる。けれども、まだ上手く噛み合っていない感覚は拭えない。全肯定は難しい。

この希望の気配は感じつつも結論にはたどり着けない、じれったく、暖簾に腕押しのような感覚。

これは先に記した安田昂弘氏の作品が放つ「複雑さを帯びた平面性」とリンクするのではないか。

2010年代の終わり・2020年代のはじまりという今このタイミングにおいて、そこにある特有の感覚を巧妙にカタチへと変換した作品が、静かに産声をあげたように思う。

================================

以上です。最後まで読んでいただきありがとうございました。

このvoildでの展覧会はすでに(だいぶ前に)終わってしまっていますが、

ちょうど今、浅草エリアに開業するアートストレージを併設したリノベーションホテル「KAIKA TOKYO –THE SHARE HOTELS-」にて、"宿泊時に"voildの所蔵作品が見れるっぽいです。ご興味ある方は是非。

それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?