ゼミ生研究内容紹介②「ポストCOVID-19時代のリモートネイティブ世代におけるワークプレイスに関するデザインの構想」 M2 小川望

概要

2019年12月8日に中華人民共和国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、瞬く間に世界中で感染が拡がり、わたしたちの暮らしや行動習慣を大きく変えてしまった。

本研究では、COVID-19発生後の2020年4月以降に社会人となったリモートネイティブ世代のための、未来のワークプレイスのあり方を探るため、当該世代の心理や行動を調査および分析・考察し、構想を描いた。

背景

COVID-19が従来の生活に及ぼした影響は多岐にわたるが、本研究では特に働き方への変化に着目した。COVID-19発生以前、オフィスはまさに働くための場であった。当時より政府主導による働き方改革が推進されていたが、リモートワークの全国実施率で見ると、COVID-19発生以前となる2019年12月時点ではわずか10.3%にとどまっており、まだまだオフィス通勤による画一的な働き方だったといえる。

しかしCOVID-19の流行以降、感染拡大防止の観点からリモートワークが急速に普及した。先述したリモートワークの全国実施率は、2022年6月時点で30.6%へと急増。東京23区に限れば、同期間で17.8%から50.6%へと約3倍に伸びた。もはやリモートワークは不可逆なワークスタイルとして定着しつつあり、企業就業者における働く場の在り方が大きく変貌しつつある。

そしてこの時代の潮目に、「リモートネイティブ」と呼ばれる新しい世代が台頭してきた。リモートネイティブとは、関西大学社会学部教授の松下慶太氏が提唱した世代分類で、2020年4月以降に企業に新入社員として入社、あるいは大学に入学して勤務や授業をオンラインからスタートさせた年代層と定義されている。この世代は既にCOVID-19が世界中で流行し、感染対策が施行された状態から社会人をスタートしている点が環境的な特徴となる。

研究動機

本研究の動機は私自身の実体験に依拠する。私はCOVID-19以前に社会人となり、民間企業の企画職に長らく従事していた。COVID-19以前は毎日オフィスに出勤し、同僚等と会議室にこもってブレインストーミングを行う機会が日常的にあった。しかしCOVID-19発生以降はリモートワーク中心の生活になり、自ずと日常的な会議はオンライン中心に変わったのだが、正直オンライン上でのブレインストーミングはとてもやりづらいと常々感じていた。

そしてあるとき、「オンライン上でのブレインストーミングはやりづらい」というエピソードを数名のリモートネイティブ世代に向けて話したところ、これがまったく共感されなかったのだ。なぜ共感できないのかと理由を尋ねたところ、そもそもリモートネイティブ世代は社会人になった瞬間からリモートワークだったので、会議室などでの対面による会議経験がなく、イメージが湧かないということだった。

この発言は個人的にとても新鮮な示唆となった。つまり私が抱いている働き方の価値観は、必ずしもリモートネイティブ世代にとって等価ではない可能性が高いということである。この小さな体験を経て、リモートネイティブ世代の心理や行動をもっと深く知りたいと思った。そして彼ら彼女らにとって最適なワークプレイスとはどんな姿なのか考えてみたいと思った。これが本研究の動機である。

インタビューから見えてきた2つの課題感

研究を進めるにあたって、2020年以降に就職したリモートネイティブ世代の民間企業勤務者または官公庁勤務者9名を対象として、「リモートワークを中心とした現在の働き方」に関する半構造化インタビューを行った。

インタビューは1対1で行い、Web会議サービスのZoomを使用した。インタビューの時間は一人当たり約1時間かけた。またリモートネイティブ世代とそれ以外の世代を比較するため、2020年以前に就職している30〜40代の民間企業勤務者または官公庁勤務者6名にも同内容のインタビューを行なった。

インタビューの結果、リモートネイティブ世代のリモートワークに対する課題感は大きく2つに分類される。

1. コミュニケーションの難しさ

リモートネイティブ世代は、総じて上司や同僚とのコミュニケーションを十分に取れておらず、コミュニケーションに難しさを感じている。その背景にはオンラインコミュニケーション特有の問題があると考えられる。

一般的にオンラインコミュニケーションを行うためには、主にZOOMなどのWeb会議ツールが用いられる。これらのWeb会議ツールで会話をするためには、あらかじめ会議をする相手の予定を確認した上で、Web上でスケジュールを設定し、会議当日にWeb会議ツールを起動させる、というプロセスが必要となる。対面での会議であればこのようなプロセスは発生せず、この点がリモートネイティブ世代にとってオンラインコミュニケーションの大きな阻害要因になっている。

例えば、業務上のコミュニケーションは必ずしも会議だけでない。日常業務の中で生じた小さな疑問や不明点を上司や同僚に確認を取りたい、という場面が多々発生する。しかしリモートネイティブ世代の多くは、こうした小さな問題のためにわざわざWeb会議ツールを設定するのは手間だと感じており、結果として、誰にも相談しないまま自己解決したり、小さな問題であればそのまま放置してしまっているというケースも見られた。

このような慢性的なコミュニケーション不全は、リモートネイティブ世代に強いストレスと孤独感を生み出しており、その反動として、他者との身体的な温もりや、同僚や友人との他愛のない共通体験を強く求めている傾向も強い。

また今回インタビューを行ったリモートネイティブ世代の全員が、「同僚や友人とWeb上の画面越しに会うよりも、リアルで会った方がなんとなく楽しい」と回答している。興味深いのは、リアルで会ったときの楽しさの理由を誰も具体的に言語化できなかった点である。

発達心理学者のエリク・H・エリクソンが1963年に提唱した心理社会的発達理論(Psychosocial Development)によると、18〜40歳は初期成人期(Young Adultfood)と定義され、同年代期の発達段階における最も重要な社会的要因は、友情やパートナーとの親密さであるとされている。そしてそれらが阻害されることによって、孤立感を誇張してしまう危険性があると説いている。

すなわちリモートネイティブ世代が人の温もりや共通体験を求めるのは本能的な心理だと考えられる。インタビューの中で、リアルで会った時の楽しさをうまく言語化できず「なんとなく」という曖昧な表現にとどまったのは、本能が感じる精神的充足だったからではないかと推察する。

2. 仕事とプライベートの境界の曖昧さ

リモートワークは基本的に自宅で作業をすることから、通勤による移動や会議場所への移動などが発生せず、運動不足になりがちである。また風景の変化にも乏しく、同僚との雑談も発生しづらいことから、生活のメリハリが極めて少なくなる。一方で、移動がないためオフィス通勤者と比べて仕事やプライベートに打ち込むための可処分時間が多いという特徴もある。

このように、仕事とプライベートの境界が曖昧に混じり合った環境で生活のバランスを取るためには、非常に高い自律性が求められる。しかし自律性には個人差があり、仕事に長時間集中できず別のことを始めてしまったり、食事も休憩も取らずに仕事ずくめになってしまうなど、仕事とプライベートのバランスがうまく取れずに悩んでいる人も多い。

こうした悩みを抱える人たちは、あえて出社することによって同僚が働いている姿を見ることで自らの仕事意欲を高めたり、同僚との雑談やランチなどの共通体験によって心のバランスを保ったりしている。しかし言い方を変えると、リモートネイティブ世代にとって現在のオフィスの役割は、同僚と会って刺激を得ることと共通体験をすること以外ほとんどなく、それらは必ずしもオフィスじゃなくても解決しようと思えば解決できてしまう。

尚、彼らはカフェやコワーキングスペースなども必要に応じて活用しているが、これらの施設には常に同僚や知り合いがいるわけではないため、必ずしも自律性の補完にはつながらないという回答が多く見られた。

いずれにしてもリモートネイティブ世代は、自らの裁量で働き方を計画し、自分自身が働きやすい仕事環境をコーディネートしており、自己決定権の高い働き方に馴染んでいるといえる。

リモートネイティブ世代の5つの価値意識

続いてリモートネイティブ世代がワークプレイスに求める価値意識を5つに分類した。それぞれの考察を以下に記述する。

1. 脱オフィス

リモートネイティブ世代は、総じて日常的にリモートワークに馴染んでおり、もはや自宅をテンポラリな職場環境であるとは認識していない。自宅のみならず、オフィスやカフェなどをすべてワークプレイスとしてフラットに捉えており、用途や気分に合わせて使い分けている。

従ってハイブリッド世代と比べてオフィスへの帰属意識が非常に低いのも特徴である。より快適なワークスタイルを求めて自宅以外の場の必要性は感じているものの、それがオフィスである必然性は感じていない。

2. 自律性の補完

リモートネイティブ世代にとって、自宅でのリモートワークはおおむね集中できる環境である。一方の課題として、リモートワーク環境は他従業員からの監視の目がないため、サボろうと思えばサボれてしまう環境でもある。

特に一人暮らしの単身者の場合、同居人がいないため他者から声をかけられるなどの突発的事象も起こりづらいため、オフィスワークに比べて日常的なメリハリが少なく、退屈を感じやすいのも特徴である。

従ってリモートワークで長時間集中力を維持するためには、高い自律性が求められる。またリモートネイティブ世代は自律性が不可欠であることを自覚しており、自身の自律性を補完するために、あえて自宅を出て他者が仕事している環境に身を置くことで自らを律している人も多い。

3. 身体的温もりと共通体験

上司や同僚とのオンラインコミュニケーションは総じて充分にはできていない。また上司に対しては相談ひとつとっても極めて細やかに気を配っており、その配慮がストレスとなりコミュニケーションをさらに疎遠にしている。

他方、同僚に対してはもっと親しくなりたいという欲求を感じており、リアルな場での他愛のない共通体験を強く求めている。総じてリモートワークに孤独感を感じている人が多く、人の温もりを求めている傾向も見られた。

4. 移動時間へのストレス

自宅以外のワークプレイスは、自宅から近いことが重要となる。リモートネイティブ世代は日常的なオフィスへの通勤移動の経験が乏しいため、移動時間に対してストレスを強く感じる傾向がある。

特に電車やバスなどの公共交通機関を伴う移動に抵抗感があり、徒歩や自転車圏内であればそこまで抵抗感は強くなく、近所のカフェやコワーキングスペースを活用している例も見られる。

5. ルールや制約からの解放

リモートワークは自ら予定を計画し、自律性を持って行動するワークスタイルのため、このスタイルに馴染んでいる世代にとって、企業側が指定したルールには忌避感を感じる。例えば、オフィスの利用方針や出社頻度などを指定されることを好まない傾向がある。

ハイブリッド世代と比べて企業と従業員の関係性をフラットに捉えており、従業員に働き方をコントロールできる余白を提供することが肝要であると考えられる。

未来のワークプレイス構想

インタビューの分析から、リモートネイティブ世代における働く場はオフィスである必然性はないことが見えてきた。やや極端な仮説として、リモートネイティブ世代のためのワークプレイスは、もはや建造物である必然性もないのではないだろうか。

この仮説を基に、本研究では公共施設である「公園」に着目し、未来のリモートネイティブ世代のためのワークプレイスの姿として、「働ける公園 – Park as a Workplace(略称:PaaW)」という未来像を提案した。

PaaWは、現在「遊び場」「憩いの場」として機能している都市公園に、新たに「働く場」という機能的価値を持たせ、自宅以外のリモートワークに利活用することによって、リモートネイティブ世代の新しい働き方を提案するとともに、従来のオフィスの価値について批判的に捉えたものである。

基本構想

PaaWはリモートネイティブ世代に最適化された、未来の新しい働き方を構想したものである。オフィスに代替するワークプレイスとして、近隣の都市公園を利用するワークスタイルであり、東京都内であれば代々木公園や駒沢公園などの総合公園を主な対象として想定している。

PaaWは、リモートネイティブ世代が持つ5つの価値意識(「脱オフィス」「自律性の補完」「身体的温もりと共通体験」「移動時間へのストレス」「ルールや制約からの解放」)を満たし、自宅が主な職場となる現在のリモートワークのスタイルをより多様でサステイナブルな働き方へと昇華させる。

究極的な未来像としてオフィスは不要となり、自宅と公園を状況によって使い分けるワークスタイルが主流となると考える。

ワークスタイル

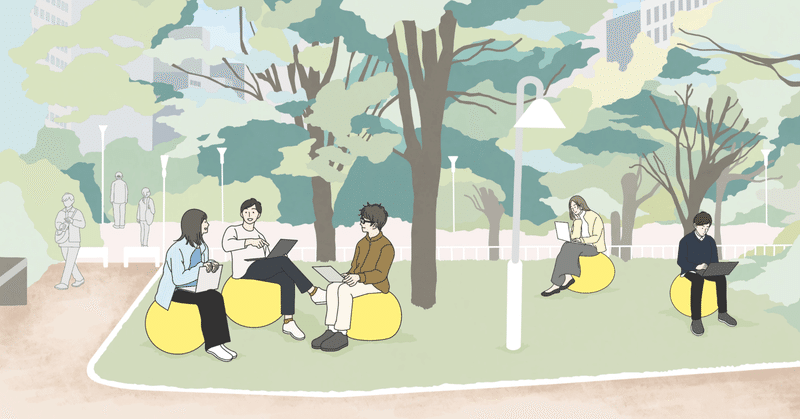

PaaWは公園施設自体に手を加えるのではなく、公園で働くスタイルを快適にするためのワークツールを開発することでPaaWの世界を実現する。本研究では、PaaWの代表的なワークツールとして、「PaaWボール」というバランスボール様の椅子を提案する。

PaaWボールは、公園で使用する極小のオフィスである。機能としてはボール型の椅子であり、座ることによってパーソナルオフィス化する。素材はポリエステルなどの丈夫で軽い化学素材でできており、膨らませて利用する。通常時は小さく畳んで持ち運ぶことができるため、公園に持っていく際もかさばらない。PaaWボールの上に座り、膝の上にノートPCを置いて仕事する姿が基本体勢となる。

PaaWボールを膨らませたサイズは約φ600mm程度となり、一般的な椅子の座面よりもやや高く設計されている。その理由として、座ったときの沈み込みと、膝にノートPCを置いたときの安定性を考慮した。

形状は角のない曲面のみで構成されているため、自然環境にも比較的溶け込みやすい。従って公園の既存の雰囲気を壊すことなく、自然風景に調和する。また伸縮性によって凸凹した地形や斜面にもフィットするため、屋外の芝生やグラウンドなど自然環境での利用に適した形状だといえる。

働き方

働き方は、より自由かつプリミティブに回帰すると考えられる。PaaWの思想として自然環境との調和を重視しているため、万能なワークスタイルではない。例えば、公園は天候によってコンディションが大きく左右される。従って明るい時間は公園で働き、日が暮れたら家に戻るようになるだろう。また雨天時や寒冷シーズンは必然的に自宅でのリモートワークを優先するなど、状況に応じてワークプレイスを使い分ける働き方が一般化するだろう。

PaaWでは基本的に自宅の近所にある公園の利用を想定しており、自宅でのリモートワークで集中が切れてしまったとき、仕事のやる気がわかないとき、孤独を感じたときなどに活用する。同じ公園を利用する仕事仲間とコミュニティを形成し、互いに刺激し合いながら雑談や食事などの体験を共有することで、自律性を補完しながら孤独感を解消する。

運営

公園は公共施設のため、厳密には利用者側に運営業務は発生しない。一つの方向性として、PaaWを利用する者たちで推進団体を設立し、PaaWをより快適に行うための更なるツール開発やアイディア創発を行っていく形はあり得るだろう。

また、同じ公園を利用する同僚等とシゴ友コミュニティを形成し、ワークプレイスの観点から公園をコモンズとして捉え、より働きやすい環境づくりの検討や、一般の公園利用者とのコミュニケーションや調和の可能性について議論を深めていく姿が望ましい。

PaaWが継続的なワークスタイルへと繁栄するためには、働く側の独善的な取り組みにならないための努力が求められる。

望ましい未来

PaaWの理想的な発展シナリオは、下図にある6段階のステップを想定している。端的にいうと、PaaWが普及した先にある望ましい未来は、都市公園の増加およびオフィスの減床、それに伴う都市緑化の拡大である。

東京都の公園は外国の諸都市と比べても不足しており、公園面積を計画的かつ効率的に増やす方針となっているため、公園の機能的価値が高まり、もし整備費用面や提案面で企業側の支援が得られるならば、実際に公園増設の動きも加速する可能性がある。将来の社会状況や自然環境の変化を鑑みた、サステイナブルな発展を目指したい。

最後に

本研究はあくまで構想をデザインしたものであり、構想の検証および実証までは辿り着けていない。またリモートネイティブ世代の年齢や経験値による影響も加味できていない。

2022年現在、リモートネイティブ世代の年齢は大半が20代前半である。今後も引き続きリモートワークが推進されてゆくと仮定した場合、時とともにリモートネイティブ世代が年齢を重ね、社会経験を積んでいく過程で心理変容する可能性は十分にあり得る。またリモートネイティブ世代間でも価値意識に差異が生まれてくることが予想される。言い換えれば、本研究のインタビュー回答は一時的な瞬間を捉えたものでしかない。

今後の展望として、リモートネイティブ世代の心理や行動について継続的に調査および観察を進めることによって、より新しい発見や気づきが得られるだろう。いずれリモートネイティブ世代が社会のマジョリティ層になってゆくことは間違いないため、本研究テーマは未来のワークスタイルを考える上で広がりと可能性のある研究分野だと捉えている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?