【EarthBound Halloween Hack】ストーリーの解説・前編

この記事では、「EarthBound Halloween Hack」こと「EBHH」のストーリーについて、メイキングページを参考にした制作の裏話を交えつつ解説していきます。今回はゲームのプロローグから、マジカントのDead Onettのエリアまでを解説した前編になります。

ただし主人公である「Varik」と、物語のキーパーソンである「アンドーナッツ博士」については個別にまとめる予定なので、この記事内ではストーリーの本筋以上には深く掘り下げていません。

また、DeepL翻訳頼りの独自解釈を元に、ファンサイト等の情報を照らし合わせて内容を擦り合わせたものなので、誤訳や文脈の読み違いがあるかもしれない事を留意してもらえるとありがたいです。

ストーリーの内容をよく知らないという方は、以前投稿したストーリーの紹介記事を見て頂ければと思います。

※注意事項

EBHHはその内容上、原作であるMOTHER2の作風からはかけ離れたものとなっています。ホラー、グロテスクな表現が含まれます。

また、ネスたちやアンドーナッツ博士関連など、特別な思い入れのある人にとっては辛い展開や設定が出てくるかと思います。

嫌な予感がしたらすぐに読むのをやめる事をおすすめします。

なお、記事内で使用しているスクリーンショットは、Toby Fox氏(以下Toby氏)によるメイキングページである「THEMAKINGOF」、かつてのToby氏のホームページである「radiation.fobby.net」からの転載です。

実際のゲーム画面を用意する方法がなかったため、苦肉の策です。申し訳ありません。

ストーリーの解説

プロローグ~オネット・ネスの家

まずはゲーム開始時のプロローグ。

ギーグが打倒されて数か月後、ハロウィンを迎えたツーソンの様子が映し出されますが、その後何故かVarikは見知らぬ家、もといネスの家で寝ていてナレーターに怒られることになります。

実はこの場面、当初は入れる予定ではなかったようです。

Toby氏としては変更したかったようですが、何度やり直してもROMの設定が上手くいかなかったみたいです。

本来MOTHER2のプロローグは、隕石が落下してネスが目を覚ます場面から始まるので、恐らくここだけ扱うデータなりその処理なりが特殊なのかも?とも考えましたが、真相は謎。他にも、ROM側の問題で変更に苦労したり、上手く作れなかったりした部分がいくつかあるようです。

ただストーリーや設定を練るうちに、この場面から始まる事がちゃんと意味を持つようになったそう。これ以外にも「単なる手抜きっぽいようで実は何かの意味がある」要素や場面がたびたび出てくるので、頭の片隅においておくといいかもしれません。

蛇足になりますが……。

廊下でのナレーターの文章を読み終わり、メッセージウィンドウが閉じる瞬間に方向キーを左に入力しながらタイミングよくBボタンでキャンセルすると、画面の暗転が発生せずに自由に移動できるようになるバグがあります。

そのまま廊下の先の階段を下りると、マジカントの2番目の悪魔がいるエリアの入り口までショートカット出来るので、RTAなら間違いなく必須のテクニックです。……EBHHでRTAをやる人がいるのかは分かりませんが。

2番目の悪魔のエリアはネスの家の1階を元にしてつくられたマップなので、恐らくこちらも、マップ同士を繋ぐ設定を上手く変更出来なかったんだと思います。

ツーソン

気を取り直して、本格的なゲームの開始地点であるツーソンについて。

何故この街をはじまりにしたのかといえば、単純にオネットだと原作のMOTHER2そのままで面白味が少なく、かといってスリークだとハロウィンと相性が良すぎるあまりよく題材に使われていて、n番煎じになってしまうから。そのため、どちらでもないツーソンが抜擢されました。

また、プレイヤーが受け取る印象としてToby氏が意図した方針は以下のような感じです。

「面白いね!風景も秋らしくていい感じ。でもこれ作った奴やたら手抜きしてねえ?まあ、居心地や雰囲気は悪くないかな。…よくみると色々と違和感があるし、自由度が低い気がするけど…」

これがまた、言われてみないと分からないけど、言われると確かにそうだなとうなずける、絶妙なさじ加減となっています。

例えばEBHH特有の回復アイテムの中に、Garlic bagels と Pumpkin loafというものがあります。

この二つについては、説明文がやたら詳細で美味しそうなんです。Toby氏曰く、ツーソンを秋らしさのある魅力的な街として描写するために、食べ物に力を入れた。それは、食べ物によってその場所の印象が大きく変わる、という考えによる。との事。

過ごしやすい雰囲気という所もそうで、街の人々は全体的に歓迎的な様子で、それでいてVarik個人を特別気に掛けている人は実の所そんなにはいなかったりする。

そんな微妙なバランスで成り立っています。

そうやってツーソンという街を、なんだか悪くないなと思える雰囲気作りをした上で「こんないい街なのに…何とか解決しないと」と思わせる、世にも恐ろしいエピソードも考案しました。

それがピカールの話した、モンスターが少女の両親を襲った事件です。

ここだけ急に綿密な描写のなされたホラー要素満載の語り口になるので、確かに初見だとちょっと異様に感じますし、ここで感じた先行きへの不安さはのちの展開をそれとなく示唆するものとなっています。

ちなみにこの説明の後にToby氏は“I hate Pirkle.”と一言残しています。辛辣。

手抜き感や自由度の低さの分かりやすい例は、ツーソンから下水道以外には絶対行けない所でしょう。

オネット方面は敵の強さが明らかにおかしい上に、敵シンボルの出現数も非常に多く、とにかく進路を妨害したい意図を感じます。なお、進めたとしてもオネットの入り口は結局バリケードで封鎖されています。

ハッピー・ハッピー村方面は岩でふさがれていて、どうやらダンジョン男もといブリック・ロードがまた何か作っている様子。

スリーク方面は、トンネルの内部で例によってお化けがとおせんぼうしているし……。

それ以外にも、ツーソンでの敵キャラは既存のデータを少し弄った程度なので、いまいち新鮮味に欠けます。

ですが、それらは基本的に”あえて”そのように設定しています。そこには「思ってたより雑な調整だな。きっと今後の内容もたいした事ないんだろうな…」と油断させたい思惑があります。

とはいえ設定を練った結果の後付けなので、Toby氏自身「こんな雑に設置した岩がまさか伏線になるなんて誰が思うんだ」と困惑したようですが。

他に、この時点で不安を煽る要素はいくつかあります。

例えば原作のMOTHER2でとてもお世話になるアップルキッドとも会う事が出来ますが、彼との会話の中で、かつて親交があったアンドーナッツ博士が今どこにいるのか分からない、音信不通の状態になっていることが判明します。勘の良いプレイヤーは、もうこれだけで博士に関連する不穏な展開があるんだろうなと察することでしょう。

また、ツーソンの案内役は「この街に住むポーラという少女がギーグを打倒した」「彼女は命を懸けて世界を守ったこの街のヒーローだ」と語ったのち、「あなたはどうですか?あなたはヒーローですか?」と、終盤のアンドーナッツ博士の言葉を彷彿とさせる問いを投げかけてきます。

ポーラといえばポーラスター幼稚園ですが、ポーラの父母との会話もかなり重苦しい内容です。特に父親の話は非常に悲痛で、「出来るものなら自分が代わってやりたかった一方で、ポーラたちにしか出来ない役目である事も理解していた」と辛い心境を明かした後、「わたしは見ず知らずの相手に自分の胸の内を明かしていたのか!?か……帰ってくれ!」と慌ててつっぱねてきます。

そろそろ下水道に向かいましょう。

下水道

ツーソンからさらに下水道へ足を踏み入れると、日本ファルコムから発売されたゲーム「ブランディッシュ」よりアレンジされた「Synchronicity」のBGMとともに、同じくブランディッシュから着想を得たナレーターによるモノローグの演出が入ります。

この下水道こそ、EBHHにおけるターニングポイントです。

例えばモノローグの内容…光ある表の世界からどんどん離れて、恐ろしい暗闇の中へと進んでいく一連の下りは、この後にアンドーナッツ博士という怪物(モンスター)の内面へと足を踏み入れる事を示唆しています。まだプレイヤーも気付きはしないけれども、今後の展開や作品全体の雰囲気を象徴する一幕となっているのです。

ですが一方で「この辺の描写については、流石に深く考え込みすぎている気がする」節もあるとの事。お話を考えるのって難しい。

ところで、ツーソンから引き続き下水道でも「手抜きっぽさ」をあえて出しているようです。敵は相変わらず目新しさを感じないメンツですし、このエリア自体フォーサイドの下水道を少し弄っただけ……のように見えますが。

“If you thought that, you were definitely wrong.”

「そう思っていたなら、それは間違いです」

下水道の奥にある扉を開くと、再度下水道に入った時のようなモノローグが始まりますが、その内容は不穏で恐ろしい描写へと変貌しています。

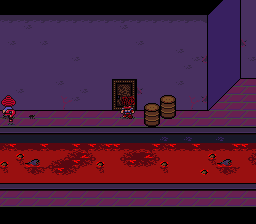

重苦しい紫の深淵と、血のような赤い水。

“Purple and red.”

“Purple and red.”

わざわざ2回繰り返して言うくらい、思い入れのある表現のようです。ちょっと気になったんですが、紫の空間に赤の要素というとUNDERTALEのRUINSも該当しますね。

何か意味がある配色なのかもしれません。

(PC版でプレイしているので、スクリーンショットをとってきました)

この場面を期に「手抜きっぽさ」という化けの皮が剥がれます。

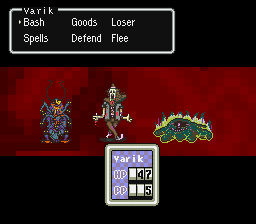

敵はグロテスクな見た目に変更されている、だけではなくその攻撃方法や倒した時のメッセージの内容もかなり嫌な内容に変更されています。

ちなみに、Toby氏が思う一番怖い敵は「Overrecycled」です。上の画像でいうと真ん中のゾンビみたいな奴です。

「ついさっきまで普通の下水道にいたなんてことはない平凡な敵が、今や目玉をくりぬこうとしてくる死人の怪物で、おまけにまともに口もきけなくて、支離滅裂な事しか言わないんだから……」

“Hooray for that!”

「これには万歳!です」

……うーん、意外と悪趣味なお方。

他に力をいれた描写として明言されているのは、道中に置いてある揺れるゴミ箱です。このゴミ箱の中には切り落とされた手足がみっちりと詰まっていて、その手足たちが震えるからゴミ箱が揺れている…というのが当初の設定でしたが。今では各人の想像におまかせするとのこと。

中身がどうなっているか分からない。かといって確認もしたくない、でも分からないままだと余計に怖い。そういう仄めかすようなニュアンスの方が怖いだろうと思ったからだそうです。

ウィンターズ~研究所

とんでもない事になっていた下水道を越えた先は、もっととんでもない事になっていたウィンターズ。

このとんでもなさは、もちろんプレイヤーの絶望感を煽るためでもありますが、同時に「これ以上最悪の状況は流石にもう来ないでしょ…というかそもそもこんな状況の先で待ち構えている敵ってもうラスボスでしょ」と思わせるためのものでもあります。

つまり、これより先に物語の続きはないだろう、もうこの辺かその次くらいでゲームが終わるんだろうと思わせたいのです。実際、プレイヤーの選んだ”選択肢”次第では、ある意味このゲームの終着地になります。

書き忘れる所でしたが、通常の下水道から変貌した下水道の方まで進むともうツーソンへ後戻りは出来ません。下水道を出てウィンターズに入った場合も同様に、以前のエリアに戻る方法はありません。

もちろん、これもToby氏が意図してそういうゲーム設計にしています。

ちなみに、ウィンターズで出てくる敵の「The Monster」こといかにもスプラッタな見た目になったアーバンゾンビが、ピカールの話に出てきたモンスターになります。こんな状態でも海パン一丁なのは変わらないそうです。

(下水道辺りからどの敵キャラも個性豊かになってくるのですが、これもその都度解説を入れると本当に記事が終わらなくなるので、もうこの際だから敵キャラの紹介記事も別途作ろうかと考えています)

ウィンターズの奥まで進むと、研究所があります。

ストーリー紹介の時にも話しましたが、研究所に入る前のナレーターの発言は本当に支離滅裂な内容の一方で、Varikを後押しする”不思議な力”についても言及しています。それはToby氏曰く……「怪物というレッテルを勝手に貼られた初対面の人間でさえも殺そうと突き進む」力。

(本当に本当にもっと深堀りしたいのですが、これもVarikの考察に絞った内容の記事を元々出す予定だったので、我慢です)

研究所内に入ると、Toby氏曰く”どこからどう見ても主人公”である、アンドーナッツ博士がついに登場します。

Toby氏は博士のセリフを完璧に理解するために、1時間以上かけて間の取り方や全ての発言を確認したとの事。また博士のセリフは、原作のMOTHER2において初登場した時と同じ内容から始まります。プレイヤーが「やっとまともな人が現れた!」と一瞬思っても「あ、待てよ、違うな…」と気づくようにするため、です。

(はい、アンドーナッツ博士の解説も、ストーリーから脱線しない程度とさせていただきます。Toby氏直々のメイキングでさえも凄まじく脱線しまくっていて、色々と察してしまったのですが……)

研究所での重要なシーンといえば、やっぱり博士を殺すか殺さないかのくだりでしょう。

殺した時の理不尽で雑なオチの付け方だったり、いかにも意味深そうな空白の選択肢なのに別に何も起こらなかったり……なんというか、Bボタンでキャンセルが正解なんて凝った事をしている割には、ストーリーの自由度やプレイングの幅が妙に狭く感じます。

これをToby氏は”forced claustrophobia”、「強制的な閉所恐怖症」と呼んでたびたび話の中で触れています。

意図的な自由度の低さといえば、ツーソンについてもそんな話がありましたね。これらが何をあらわしているかについては…後半の記事で触れることにします。

マジカント~Dead Onett

Varikが博士を殺す事を拒否すると時空が捻じれ、気が付けば博士のマジカントに取り込まれています。

Toby氏のコメントは、“Magicant... is... another... turning... point...”と、続けて「つまりこのゲームにおいては、全てがターニングポイントだ」とも話しています。

またToby氏は、マジカントの住人のセリフを考えるにあたって、自分がアンドーナッツ博士になったつもりで、博士がどんな事を思い出すのか、あるいはどんな記憶違いを起こすのか深く注意しながらその内容を練りました。

ですがそれ以上に重視した事は、マジカント自体はそこまで露骨に怖いエリアではないという事。確かに、下水道やウィンターズのイカレ具合に比べればマシでしょう。

現実的には、とんでもないモンスターがうようよいるウィンターズの真っただ中で、明らかに常軌を逸した老人と屋内でふたりっきりなのですが、言われなければ誰もそこまで考えたりしません。

“It's kind of sad.”

「なんだか悲しいですね」

とにかく、プレイヤーもアンドーナッツ博士も、ここでは現実の厳しい状況から逃避して身を隠しているようなものだとToby氏は言います。

次に、マジカントに着いてからの「悪魔」と「勇気」を探す道のりについても話していきたい所なのですが、一エリアとしてToby氏が特色が持たせたのは最初の「Dead Onett」だけみたいなので、エリア自体に着目するのはここだけになりそうです。

そういうわけで最初のエリアである「Dead Onett」から。

オネットのテーマをアレンジしたBGMが特徴的なこの街は、Toby氏にとってアンドーナッツ博士に関連する要素以外で最も感動的だと思う場面の一つです。

街全体については、青色とピンク色で統一しているように見せかけて、でも実際にはいい加減な色遣いでごちゃごちゃしていて上手くまとまらない見た目を目指したそうです。

街の一角にはアンドーナッツ博士がいますが、Varikのことも何もかも忘れてしまったのか完全に初対面の相手に対する挨拶をしてきます。

それから、ここには様々な敵シンボルが存在しますが、単に追いかけてくるだけで戦闘にはなりません。

何故なら、誰もVarikを、あなたを傷つける事は出来ない。何故なら……傷つける事が出来るのは、思い出したくない人々の記憶だけだからです。街の看板には、どこか悲しみを駆り立てる言葉ばかり書かれています。

“It's because they're all said by people I don't know anymore.”

「それは、どれも私がもう知らない人たちが言っている事だからです。」

この”I”はあなた、プレイヤーやVarikの視点なのか、それともToby氏の個人的な思い出なのか?

どちらともとれる気がして、上手く翻訳出来ていません……。

ところで、このエリアの奥にはネスの母親がいます。まともな意思疎通は出来ませんが。途中まではVarikのことをネスと間違えているし、間違いに気付いた後からは「あなた」「あなた」「あなたは誰?」と不安げに問いかけてくるだけです。

その近くには警察官やアンドーナッツ博士もいて、その発言内容から察するに、ぶっしつXYZをもう一度入手しようと試みているようです。

後編へ続く

そろそろ次のエリアの話をしよう、と思ったのですが。

2番目と3番目の「悪魔」に関しては、Toby氏の解説内容に触れようと思ったらアンドーナッツ博士の項目で凄まじい勢いでネタバレしまくってるので……この部分はもうアンドーナッツ博士の考察記事を作る時に一緒にまとめた方がいいと判断しました。

そしてネタバレ要素をカットした上でも、マジカント以降はストーリーの本筋をなぞるだけでものすごい情報量になりつつあるので、この記事はここで一区切りとさせていただきます。

後編は3体の悪魔と各エリアの解説から始めたいと思います。

それではまた次の記事で会いましょう!

ストーリーの解説の後編はこちらの記事になります。