【EarthBound Halloween Hack】ストーリーの解説・後編

この記事では、「EarthBound Halloween Hack」こと「EBHH」のストーリーについて、メイキングページを参考にした制作の裏話を交えつつ解説していきます。

今回の記事ではマジカントの3体の悪魔と各エリアから始まり、エンディングまで全て解説する後編となります。またこの作品のテーマについて、Toby Fox氏(以下Toby氏)による解説を元にした説明も行います。

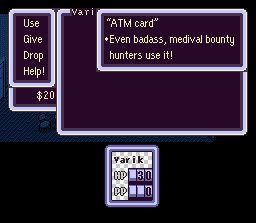

ただし、主人公である「Varik」と、物語のキーパーソンである「アンドーナッツ博士」については個別にまとめる予定なので、この記事内ではストーリーの本筋以上には深く掘り下げていません。

また、DeepL翻訳頼りの独自解釈を元に、ファンサイト等の情報を照らし合わせて内容を擦り合わせたものなので、誤訳や文脈の読み違いがあるかもしれない事を留意してもらえるとありがたいです。

ストーリーの内容をよく知らないという方は、以前投稿したストーリーの紹介記事を見て頂ければと思います。

ストーリーの解説の前編はこちらの記事になります。

※注意事項

EBHHはその内容上、原作であるMOTHER2の作風からはかけ離れたものとなっています。ホラー、グロテスクな表現が含まれます。

また、ネスたちやアンドーナッツ博士関連など、特別な思い入れのある人にとっては辛い展開や設定が出てくるかと思います。

嫌な予感がしたらすぐに読むのをやめる事をおすすめします。

なお、記事内で使用しているスクリーンショットは、Toby氏によるメイキングページである「THEMAKINGOF」、かつてのToby氏のホームページである「radiation.fobby.net」からの転載です。

実際のゲーム画面を用意する方法がなかったため、苦肉の策です。申し訳ありません。

また一部の敵キャラなどは自作のイラストを用いた解説となります。参考程度にどうぞ。

ストーリーの解説

前回に引き続き、マジカントの3体の「悪魔」と各エリアから解説を始めます。ただし……

"the area after that is good but it's almost exclusively about andonuts so I'll mention it later"

「(Dead Onett以降の)その後のエリアも良いんだけど、ほとんどアンドーナッツ博士のことしか書いてないから、後で紹介します」との事なので、特に2番目と3番目の悪魔に関するToby氏の解説部分については、Varikやアンドーナッツ博士の考察記事を出す際にそちらの記事でまとめる予定です。

というわけで、3体の悪魔の部分については、ストーリーの紹介の際に端折った描写をメインに解説させていただきます。

NO,NO,NO

まず1番目の悪魔、NO,NO,NO。

裏山の隕石を調べると、虫の羽音が聞こえないかとポーキーもといナレーターから問いかけられ、その後、ブンブーンではなく謎の女性がブンブーンと同じ挙動で登場します。

恐らくこれも、ROM側の問題で演出を上手く変更出来なかったんでしょう。

謎の女性との会話……終始一方的に問いかけられるだけですが、「あなたは最近私に興味がない気がするの。私に何か問題があるの?ねえ……あなた、何か私に隠し事をしていない? 」と、なんとなく修羅場の予感がする内容です。

一連のセリフの後、NO,NO,NOとの戦闘が始まります。

正確には名前が3体とも「NO」という敵です。見た目でびっくりした人も多いと思いますが、これはメサイヤから発売された異色のシューティングゲーム「超兄貴」のスプライトが元になっています。

しかも外見や元の作品からしてネタ敵かと思いきや、Toby氏が言うにはとても重要なモチーフとなっているらしいです……さて、一体何でしょう?

ヒントとしては、悪魔たちは博士の心のトラウマや抱えた弱みを象徴していて、この悪魔の特徴は超兄貴のスプライトが元になった異質なビジュアルと、一応ボスでありながら戦闘から逃げることが可能な点。

NOたちを倒すなり逃げるなりすると、Varikはいつの間にかネスの家の前……ではなく、誰かの墓場にいます。そこにアンドーナッツ博士もいますが、話しかけても「Good bye.」を繰り返すだけです。墓標の方を調べる事で博士のモノローグが始まります。

モノローグの内容からは先ほどの謎の女性が博士の元を去った、そして亡くなったことと、そこには博士にとって後ろめたい何かが関わっていること、結局ぶっしつXYZは見つからなかったことが分かります。

何やら色々仄めかしているようですが、2番目の悪魔「Dearkhart」に進みましょう。

Dearkhart

この悪魔がいるエリアは、プロローグの話で言及した通りネスの家が元になっていますが、通路の部分などはムーンサイドも混ざっています。

また、先ほど現れた女性とアンドーナッツ博士の間で何やら口論になっていて、話の内容からこの女性はアンドーナッツ博士の奥さんだと分かります。

奥さん曰く、博士は最近自分とも息子のジェフとも交流がない。それはジェフの教育に良くないし、もし自分が先に亡くなったりした時に、このままでは博士一人で子育てが出来るとは思えない。

それに今の博士が自分の事を愛しているとは到底思えないし、どうしてこんなに冷たくなったのかその原因も分からない。

不安になって話し合っても博士はロボットみたいにただ頷くだけ。

今や博士が本当に愛してくれているのかすらも、疑問に思ってしまう……。

ここの一連のセリフ、なんとなくサイレントヒル2を思い出しました。悲しい。というのは置いておいて、ここまで言われてもなお、博士はやはり奥さんが言うように口ごもりながらよく分からない返事しかしません。

口論の現場からムーンサイドのエリアを経由してネスの部屋に辿り着くと、そこにはまた博士の奥さんがいて、どうやら博士と別れる時の場面のようです。

これ以上我慢できないからと、ジェフを連れて出て行くことを決めたらしく、その理由は博士が仕事に没頭していて、家庭関係がなおざりになっているからというのもありますが、それ以上に博士が何か隠し事を続けている事が原因のようです。

結局、*sniff* *sniff* と、すすり泣く声と共に夫婦の関係は終わりを迎えてしまいます。

対する博士はというと、

「わたしが生きていられないのに、他の人々が生きていられるわけがないだろう?故に(Ergo)、誰も生きてはいられないということ」

「そうすれば、私が経験した苦しみをみんな理解してくれるだろう。みんなが私を理解してくれたら…私を大切にしてくれるようになるはず」

「ハハハ…今のわたしが、いかに不滅の存在であるかわからないか?」

……ちょっとこの辺翻訳しきれてない感じで、要約が難しいです。

特に最後の一文はどう捉えればいいんでしょう。所謂”無敵の人”みたいなニュアンスなのか、それとも、現実世界では何もかも上手くいかなかったけれど、マジカント、つまり自身のつくりあげた世界においては何でも自分の思うがままだと言いたいのか。

もっと良い解釈があればぜひ教えてください。とても助かります。

ネスの部屋を抜けるとそこはまたムムーーンンササイイドド。

鎮座するジェフに話しかけると、どうやらアンドーナッツ博士と10年ぶりに再会した場面での、ジェフ側らしき会話が始まります。この時のジェフからすると、頼りにはなりそうだけれど、せっかく10年ぶりに再会したのに妙なジョークを飛ばしてくる変な父親、という印象だったみたいです。

博士もこの時のぎこちないやりとりに悔いがあったのか、会話が終わると同時に2番目の悪魔、Dearkhartが現れます。胸元にハートマーク?のある黒いウサちゃんっぽい何かです。

エンカウント時の文章は“Dearkhart is your own fault.”

博士の自責の念が元になっているようです。

(スクリーンショットがないので、それっぽいイラストで失礼します)

名前についてですが、一見するとDark heartに見えるが少し綴りが違います。何かのスラングかアナグラムなのかもしれませんが、調べた範囲では手がかりが掴めませんでした。

Dearkhartを倒すと、また博士のモノローグが入ります。

その内容ですが……

ジェフが自分を頼って研究所にやってきた時、やっと彼の父親として役に立てる、そして彼をここまで立派に育ててこれたと思って嬉しかった。

自分のような恥ずべき怪物になってほしくないからジェフを寄宿舎に、全寮制の学校に送り出して自分から遠ざけた。そのおかげでジェフは今や世界を救おうとするヒーローの一人で、自分のような怪物にはならずに済んだ。

だからヒーローであるジェフの手助けをすれば、例えそれがどんなに馬鹿げた内容であっても、ジェフが世界を救った暁には、自分も普通の人間になれる気がしたのだ。

そうすればもう自分は怪物ではない。好きに笑ったり叫んだり喋ったり出来る、もう自分を隠す必要はなくなる。スペーストンネルを完成させた暁には……。

「……でも、もし失敗したらわたしはどうなるんだ?不安でたまらない。誰か、誰かわたしを助けてくれ……」

こんな感じでしょうか。

文中に出てくる「Phase Distorter」ですが、たぶん原作のMOTHER2でいうところの「スペーストンネル」だと判断したのでそう訳しました。何故そう思ったのかは、さらにこの次のエリアと、3番目の悪魔「Phaze Destrortur」をどうぞ。

Phaze Destrortur

3番目のエリアですが、入って早々に「ここには、アンドーナッツ博士が容赦なく虐殺した人々の、息を呑むような光景が広がっています。憎めない奴だ!笑えるでしょう?」という露悪的な文言の看板と共に「死者の博物館」がお目見えします。

そこにはかつてMOTHER2で活躍した仲間たちと博士の奥さん、それからロボットの残骸が展示されています。紹介文も見ていきましょう。

「ポーラ、ツーソンのひかえめな女の子。アンドーナッツ博士は彼女の魂を容赦なく捨て去った。」

「ジェフ、アンドーナッツ博士の知的な息子。アンドーナッツ博士に祝福されながらその一生を終えた。」

「プー、東の果てランマの戦士。彼はアンドーナッツ博士の手によってその命運を変えられた。」

「これは誰だかわからない。私は知らない。これは誰だ!?……あなたは知っています。あなたは彼女が誰であるか知っていますよね。わたしが彼女を殺した理由も知ってるんだろ?……笑えよ。笑ってくれ!ハハハ、ハッハッハ、アッハハハ……ぐすん、ぐすん……」

実際の所、博士は奥さんに引け目があったようです。単に嫌いだったとかいう話でもなさそう。ますます謎が深まります。

対して、ロボットの残骸の方はかなり陰惨です。

「人道的に人を殺すための最も経済的な方法」

「まず、世界を救うためには人間をロボットにする必要がある……彼らをロボットに変える必要があると、彼らと自分自身を説得する。そして彼らを過去に送り込み、エイリアンの脅威と戦わせる。長く厳しい戦いの後、彼らは自分たちが永遠に閉じ込められている事に気付くだろう」

「お疲れ様でした!(Good job!)」

また館内にアンドーナッツ博士がいますが、自分の行いを誇らしげに笑うそぶりすらしています。ただ元々露悪的だったというよりは、精神的に追い詰められるあまり、そのような振る舞いに縋っている側面が強いと思います。

そして、唯一空白になっている意味深な土台にはVarikの名前が刻まれています。

“Varik,a”

“a”

“a”

“a”

「Varikとは誰だ?何故彼はここにいるんだ?Varikってどんな味?」

2階に向かうと、またしてもアンドーナッツ博士がいます。自分がどうやってこれらの虐殺を成し遂げたのか、その舞台裏を見せようといい、その先はゲップーの秘密基地を元にしたエリアが広がっています。

ここにも複数人のアンドーナッツ博士がいますが、どの博士もかなり支離滅裂な、あるいは混乱した会話にしかなりません。

「あなたは死ぬ。わたしも死ぬ。みんな死ぬんだ」

「わたしはどうしてこんな事をしてしまったのだろう……。うううう……自分でも信じられない……いや、これでよかったんだ!わたしはアンドーナッツ博士なんだから!」

「この後ろに新しいユニットを作ったんだ。それは、嫌な記憶によって構築された機械。わたしたちのように。つまり、そんなに新しいものではないんだな」

(たぶん、2つ目と3つ目のセリフは上手く翻訳し切れていないと思います。ニュアンスも何か違う気がする……)

本来ゲップーがいた所から外に出ると、そこは最低国によく似たエリアへと繋がっていました。末端に設置されたスペーストンネル3とおぼしき機械を調べると、また博士によるモノローグが始まります。

博士はスペーストンネルの開発に全力で取り組んでいました。何でもいいから役に立つ事をしたい。そうすれば世界に、息子のジェフに、妻に……自分の存在価値を証明出来る、つまり自分にとっても役に立つ事になるから。

上手くいった時の事を考えてはドキドキする一方で、底知れない不安感も抱いていました。時空間の移動なんて前例がなく、何が起きるか予測もつかなかったからです。そして、最終的な計画を考えているうちに、恐ろしい事実が判明します。

時間遡行の過程では、あらゆる生命体は破壊されてしまうのです。

博士は自分の息子と、息子の友人たちをロボットに変える決断をしました。それでも彼らの体を手術する間、身も凍るような心地でした。自分と同じ人間を、同じ肉を、骨を、血を、心(heart)を持つ存在なのに……おまけに博士は、医者としての技量は持ち合わせていません。

それでも何とか手術は成功し、ネスたちはスペーストンネルの中へと足を踏み入れます。彼らの世界を救おうとする想いはとても強固なもので、恐れや不安などまったく感じていない。

なのに、何故当事者でない博士の方が不安に駆られているのでしょう?

「その時は気づかなかったが、今なら分かる」

「あの機械は死の罠だったのだ」

(スクリーンショットがないので、それっぽいイラストで失礼します)

モノローグが終わると同時に、スペーストンネルことPhase Distorterは世にも恐ろしい姿の「Phaze Destrortur」として襲い掛かってきます。

ネスたちに対する死の罠と形容され、博士の心に決定的な傷跡を残したスペーストンネルは、今の博士の目には一種の悪夢じみた存在としてうつるのでしょう。モノローグの中で出てきたPhase Distorterをスペーストンネルに対応させたのもこれが理由です。デザイン的にも、他に該当しそうなものはないと思います。

名前について、phaseは「位相」、distorterは「歪曲させるもの」の意味ですが、phazeは「動揺、困惑、びっくりさせる」、destrorturはおそらくdestroyを元にした造語で「破壊するもの」です。

日本語訳が困難なタイプの言葉遊びですね(スペーストンネルからどうもじったものか…)。

戦いの後はギーグの空間に似た小部屋でアンドーナッツ博士と再会し、博士は事の顛末を語ります。

ネスたちがスペーストンネルに入ってから数時間後、ギーグの手下たちは現れなくなり、ギーグは倒されたようなのですが……ネスたちは二度と戻ってきませんでした。恐ろしい事に、時間遡行に利用した方法では、未来に戻ってくる事は出来ないことが判明したのです。

つまり、何年も前にネスたちは既に過去の世界に取り残されていて、そのまま死んでいた事になってしまいました。

スペーストンネルを再度制作する事も考えましたが、ぶっしつXYZがもう残っていなかったそうです。過去にネスたちが隕石から採取したものが最後の一つだったのでしょう。

博士は、自分がネスたちを殺してしまった、一人息子とその友人達を殺してしまった事に気付いて絶望します。

結局、自分はこれまでの人生で何一つ正しい事をしてこなかった、と。

ダンジョンおとことかいうふざけたプロジェクトから始まって、ゆで卵を生卵に戻すだけの研究、実用性はあっても量産出来ないインスタントエナジーマシン、ぜったいあんぜんだけど絶対出られなくなるカプセル、毎度のように墜落するスカイウォーカー……何の役にも立たないものしか生み出せなかったと自己嫌悪に陥ります。

完全に精神を追い詰められた博士は、モンスターの軍団を生み出して、世に解き放ちました。それがウィンターズの怪物たちであり、少女の両親が殺された事件の真犯人と言えるでしょう。

博士にとってこの世界で素晴らしいと思えるもの、大切にしたいものは何もかも自分の手で壊してしまったから。今、この世界に生きる意味なんてないから……。

現在の心境を語った後、博士は今イヴの海に隠されたどこかで待っている事を明かします。今の博士はマジカントに取り込まれて変化しつつあり、その意識も混濁しつつあるようです。

ストーリー紹介の方を読んだ方は知っての通りだと思いますが、博士の絶望とは裏腹に、ネスたちは決して死んだわけではなく別の世界線に"戻って"しまっただけである事が「勇気」たちとの会話で発覚します。とはいえ、確かに元々の世界からすれば二度と会えなくなった事に変わりはなく、もはや死んだも同然なのですが……。

しかし、ポーラ、ジェフ、プーの三人はどうやら今でも向こうの世界で健在のようですが、ネスについてはその後どうなったか言及されていません。彼も共にいるのでしょうか、それともどこか別の所へ行ってしまったのでしょうか?

何はともあれ、今はイヴの海を目指しましょう。また、ここからはToby氏の解説も復帰します。

イヴの海

まずイヴの海に向かう道中のエリアは、配色そのものは過去の最低国をベースにした灰色の世界で、配管のようなマップデザインはギーグがいた場所を元にしつつ、ぐちゃぐちゃに崩した配置となっています。

このエリアの敵キャラには博士の手術によってロボットと化したネスたちを彷彿とさせるものも登場するので、博士の心の深度としてもストーリーの進行度としても、核心に迫りつつあるみたいです。

実際、Toby氏としてもこのエリアは純粋にゲームの終盤として設計していて、「博士の記憶は完全にごちゃまぜで無意味なものとなり、辛うじて残ったのはモンスターと灰色の触手だけ」と話しているので、マジカントに取り込まれて何かおかしな状態になりつつあるのは確かみたいですね。

また、Toby氏はこのエリアについて「ブランディッシュ」のような雰囲気があるとも思っていて、それから他のエリアに比べると制作時かなり簡単に作りやすくて楽しかったという感想も残しています。

ここを抜けると、次は過去の最低国のマップデザインを配色だけ変更したエリアへ出ます。興味深い事に、このエリアに入場するとポーラ、ジェフ、プーの姿は原作のMOTHER2通りロボットの姿へと変化しています(Varikは除く)。

これもToby氏の意図した演出であり、ロボットの姿にならないように設定を変更する事も出来たのですが、あえてこうしたそうです。というのも「この段階はアンドーナッツ博士が完全に狂ってしまう前の最後の記憶のようなものなので、彼らがロボットであることは重要だと思う」との事。となると敵キャラにロボットを模したものが登場するのも、やはり博士の精神状態を意識したものなのかなと思います。

ちょっと気になっている事ですが……。

原作のMOTHER2の時点でネスの「エデンの海」、ギーグの「知恵のリンゴ」と、創世記をモチーフとした要素が出てきていますが、このアンドーナッツ博士の「イヴの海」もそうですよね。

蛇に唆されたイヴが、アダムと共に知恵の実を食べてしまい、エデンの園を追放された。それを踏まえると、博士をイヴに対応させる事でToby氏が何を言わんとしているのか、なんとなく分かるような分からないような。

イヴの海から最深部にかけては中ボスのクラーケン、ではなく「Amalgamate」がいます。どこかで聞いた事のある名前ですが、それだけではなくデザインもどこかで見た事のある顔が盛りだくさんだったりします。これもそのうち!そのうちまとめます。今は許してください……。

また、エデンの海で「ネスの悪魔」が鎮座していた場所に、イヴの海の場合は博士の奥さんがいます。ただしここではNPCではなく、オブジェクト扱いになっていますが。

しかも、この時の会話内容ですが、実はToby氏が自身の母親に実際に言われた言葉をそのままセリフとして使ったんだそう。当時まだ学生だったToby氏の微笑ましいエピソード……かと思いきや、「セリフにリアリティを感じられるから」という理由で採用しただけみたいです。

とはいえ、当時のToby氏はとても母親の事を大切に思っていたようで「もし私が精神的に死ぬ事があれば、この母との思い出が人生最後の純粋な記憶になると思う」とまで話しています。

イヴの海からラストボス手前、ツーソンを模したエリアに転移するのですが、どうやらこれはアンドーナッツ博士のものではなく、Varikに由来するもののようです。「Varikがマジカントに長く滞在して、自分の記憶が定着し始めたからだろう」との事。

そして重要なのはそこではなくて、このツーソンのような空間にいる人々……つまりVarikの心の中にいる人々は、ちょっとしつこいところはあれど、Varikに対してとても親切である、という所らしいです。確かに、本来のツーソンの人々はみんな優しいけれども、Varik個人と親しい人はそんなにいないという設定でしたから、少し不思議に感じます。

これ以上近づいてほしくない博士の精神状態と混じっているからなのか、それとも純粋にVarikの抱いているイメージがこうなのか……?この辺の意図はまだちょっと掴みかねています。

そして、この場所の一番の魅力は「ポータルが何もしてくれないこと」だとToby氏は語っています。上のスクリーンショットに写っている、原作のMOTHER2では「おまえの場所」であるオブジェクトですね。

EBHHでは一応ポータルという設定で、ツーソンの人々が言うにはここから現実のツーソンに戻る事が出来るらしいのですが……調べても話しかけても何にも反応しません。もちろんROMハック時のミスなんかではなく、これも意味のある描写です。

ラストエリア~エンディング

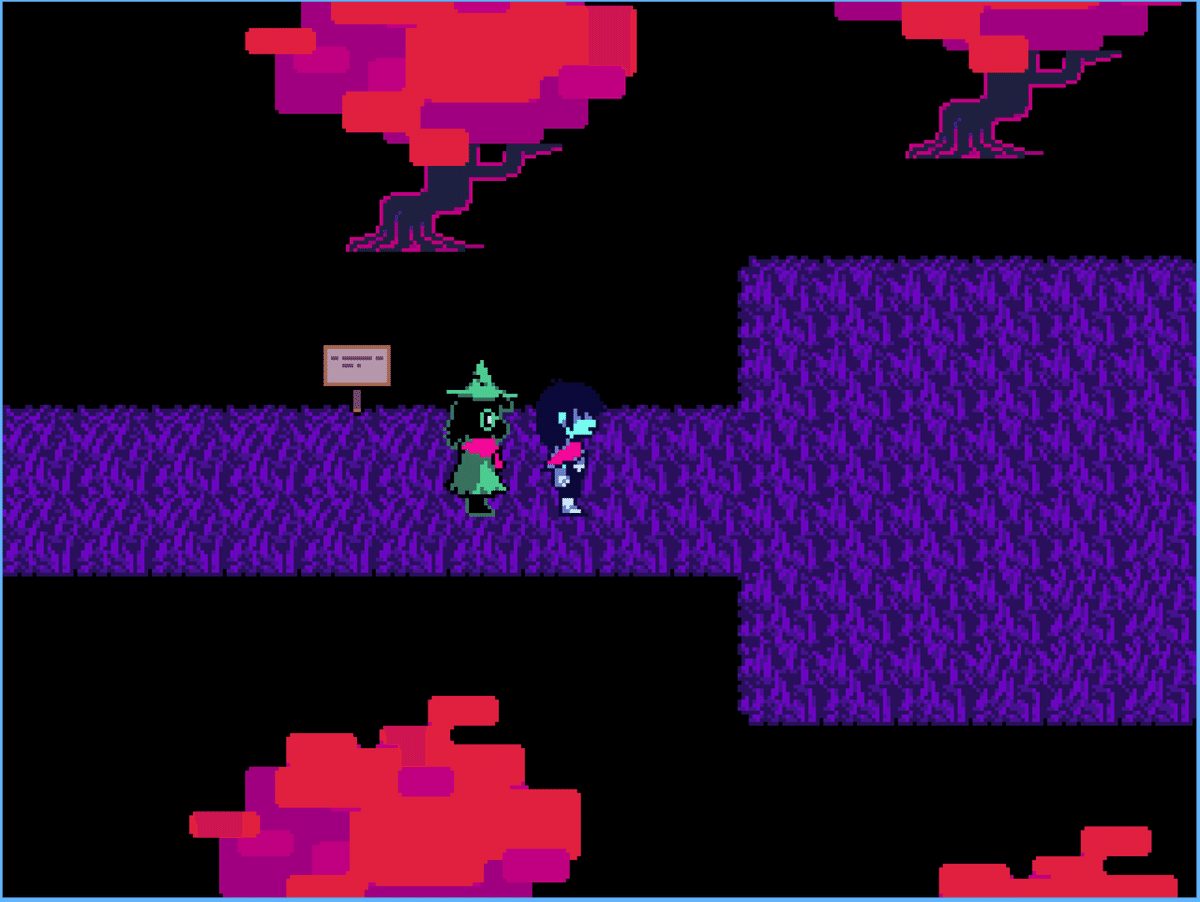

ツーソンの木々の間からラストエリアに足を踏み入れると、最後のモノローグ、ナレーターによる語りが始まりますが、これはやはり一番最初の下水道のナレーターを意識したもののようです。というのもこのエリアの配色をよくよく見てみると、メインカラーは紫色、アクセントの差し色は赤色で、ツーソンの下水道の奥地エリアと同じなんです。

"It's also purple and violet, straight out of Twoson. "

やはり紫と赤の組み合わせにかなりこだわりがある様子。こうなってくるとUNDERTALEもだけど、DELTARUNEの方も各マップの色遣いを見返してみたくなりました(Chapter1の時点で紫と赤のマップってあったかな……)。

※追記(2021/10/14)

Chapter2が来たのでDELTARUNEのChapter1もやり直したのですが、あったかなも何も最初も最初の平原からずっとそうだという事にようやく気づきました……。城(というかジェビル)に印象乗っ取られてました。本当に申し訳ないです。

せっかくなので、自分で撮ってきたPC版のスクリーンショットも掲載しておきます。

さて、そろそろ話を戻しましょうか。

ここでVarikたちの姿が初代MOTHERの主人公たちに変化しているのは「8ビットのスプライトになって、ラスボスの前までゆっくり歩いていくようにしたかった」そうです。

ゲームシステムがスーパーファミコンからファミコンの頃へと退化する事で、パワーもスピードも大きく失われた様子を表現したかったとの事。つまり、自身が全くの無力であると表現したかったのです。それからこの演出について、Toby氏は何故かは分からないけれど心が痛むとも残しています。何となく、ノスタルジー的な寂しさなのかなと思っています。

この時のアンドーナッツ博士の姿は、有名なフリーゲーム「ゆめにっき」のこれまたインパクトの強さで有名な「ウボァ」と呼ばれるキャラクターのスプライトを元に編集したものになります。

言われてみればよく見るとアンドーナッツ博士の特徴的な両横の髪型とか、口ひげの残骸っぽいものがあるんですよね。そう思うとちょっと愛嬌が……いや……Toby氏としても、このスプライトはEBHHの中でも最も不気味な絵面になったと考えているようですし。

それから、Toby氏はゆめにっきをかなり気に入っているようで、「私が大好きな「人の夢を探索する」という素晴らしいゲームです」とベタ褒めしています。これは結構珍しいシーンです。というのもToby氏が自分の好きなゲームや思い入れのあるゲームを語る時って、どうも愛憎入り混じった感じなんですよね。

例えばEBHHの主人公に抜擢までした「ブランディッシュ」については「私が大好きで操作性が最悪な無名のゲーム」と説明しており、「私はこのゲームの内容だけでなくて何故かそのゲーム性も好きなんですよ」「小さな賞金稼ぎになってあっちこっち飛び回って色々なものを倒すのは本当に楽しいんです」とどことなく含みのある言い回しで語っていたりします。

MOTHER2に対しても「私の幼少期を支配し、10代の頃を形作り、今の私をオフビートな似非ヒッピーにするのに大きな役割を果たしました」と自虐めいた発言の一方で「ユーモアのセンスを与えてくれました。読み方を学ぶのにも役立ちました。得られた教訓は、私の正義感と勇気の基礎となりました」と、良くも悪くも影響を受けている事を話しています。

話を戻して、この時のアンドーナッツ博士との対話について。

博士の最初のセリフである"Varik! Are you surprised? It's me, Dr.Andonuts." は、原作のMOTHER2でギーグと共に現れたポーキーのセリフ、「ネス! おどろいたか。 ぼくだよ ポーキーだよ。」を意図的になぞったものです。 Toby氏はこのセリフをとてもインパクトのあるものだと感じ、参考になると思ったのであえて模倣したようです。

それからこの時のアンドーナッツ博士とその後のThe Idについては「ラスボスが巨大で致命的な怪物、モンスターであるにも関わらずまったく戦おうとしない」点について、とても面白くて奇妙な話だと考えているそう。

というのも、The Idとの戦闘については"Final Fantasy Legend Ⅲ"……つまり日本でいうところの「時空の覇者 Sa・Ga3」の最終決戦にとても影響を受けた部分なのです。

そちらのストーリーをかいつまんで説明すると、物語のキーパーソンとなる人物がラスボスに融合されかかっていて、もし融合が成功するとラスボスが力を得てしまう。だからその前に自分を殺してくれとその人物に頼まれて、主人公たちは戦闘を開始する……というもの。

その戦闘中、相手が主人公たちに攻撃する事が一切ない点については、確かにThe Idに攻撃行動が一切ない点やオフェンスもディフェンスも皆無である点と共通しています。

ですがキャラクターのあり方については「死にたいと思っている無実の男を殺すのではなく、死にたくないと思っている罪深い怪物を殺す」のだと、まったく反対の内容であるとも語っています。

アンドーナッツ博士との一連のバトルとその内容については、EBHHの制作中ずっと計画していて、MegalovaniaのMP3ファイルをずっとパソコンに入れていたそうです。Toby氏にとってアンドーナッツ博士はとてもお気に入りのキャラクターなようで、「この男は最高だという事を示したかった」とまで言っています。

「今までで一番の悪党と言っても過言ではない」と話す一方で「まあ、実際にはそうではなく、彼は本当に哀れな人なんだ」「そんな人でも命を狙われたりしたら気が狂いそうになるだろう」と、なかなか複雑なイメージを持って設定されたようですね。

そこから飛んで、エピローグとエンディングについて。Toby氏は「EBHH全体のテーマと全く逆だから」という理由でエピローグからエンディングまでの内容をとても気に入っています。

それまでの内容とは打って変わって、何も怖くないし、大した出来事もない、おかしな事が起きるわけでもない、ちょうどいい感じだからだと。

Varikとお化けのギャグチックなオチについても、ちょっとくだらない内容で嫌だなと思う人もいるだろうと言いつつ、個人的には面白くて大好きであると語っています。

さて、以上でストーリーの解説自体は終わりとなります。

ある程度はまとめて短縮したのですが、それでもとても長くなってしまいました。ここまで読み進めてくださった方々は、本当にありがとうございます。

……ですが、まだもう一つお話したいことが残っています。

「EarthBound Halloween Hack」のテーマとは?

それは、EBHHという作品にToby氏が込めたテーマについてです。本人直々に解説した項目があるので、早速紹介していきたいと思います。

その項目の名前は、ずばり……

LACK OF CHOICE(選択肢の欠如)

……です。

そう、EBHHという作品のメインテーマは「選択肢がない」ことです。これまでもストーリーの解説の中で何度か触れて来ましたが、このゲームはろくに選択肢が用意されていません。ゲームをスタートした瞬間からゴールするまで、プレイヤーはどうあってもアンドーナッツ博士を殺す運命にあります。エンディングは2つありますが、どちらを選んでも最終的には同じ結末を迎えます。

研究所の選択肢の時点で博士を殺すか、マジカントに入るものの結局殺すか、そのどちらかです。Toby氏に言わせてみれば、これはプレイヤーに対する「大きなジョーク」なのです。

そして、だからこそ物語のはじまりであるツーソンはちょっとした「閉所恐怖症」なのです。誰と会話しようと、避けられない未来を遅らせることしかできません。オネットは封鎖されているし、ハッピー・ハッピー村もスリークも進行を妨害される。ピカールに言われた通りに下水道にいくという"選択肢"しかありません。

そして……

"Once you get to the end of the sewers, you can't go back. You can only go forward. No choice."

"Once you get to the end of Winters, you can't go back. You can only go forward. No choice."

下水道の奥に進んだ時も、そこからさらにウィンターズに進んだ時も、後戻りする手段は用意されていません。

「何故、そこに選択の余地がないか分かりますか?」

……「何故なら、あなたが既にVarikを扉の向こう側へ進める事を選んだから」です。他でもないあなたが、プレイヤーが前進する事を選んだのです。アンドーナッツ博士を殺して現実世界に戻った際、Varikは気づきました。「他に選択肢があったのかもしれない」つまり「本当は殺さなくてもよかったのかもしれない」と。

まったくその通りで、このゲームが持つ本当の選択肢は「止める」か「進む」かの2択だけです。ただし、ここで言われている「止める」とは「プレイを止める」という事です。それ以外の方法はありません。

「プレイを止めずゲームを進めた以上、それはゲームを進めたプレイヤー自身の責任」であり、実際の所「それが唯一の現実的な、本当の選択」なのです。

アンドーナッツ博士に会うまでは、ツーソンの街の閉塞感や下水道からウィンターズの一本道ゲー的な印象が拭えないと思いますが、それこそがEBHHの核心に迫るポイントです。

「このゲームは、あなたに選択肢がある事を教えてくれます。選択肢は常にあると。そして、あなたに出来るのは"博士を殺すこと"だけです。それがあなたの選択です」

"Are you going to make it? Yeah, you are."

どうしてそんな内容にしたのかと、当時EBHHの制作に協力した人々には不思議がられたようです。

ではどうしてなのか?それは「最近のゲームは、自分では何も選べないのに、力が湧いてくるような感じがするから」。一方でこのEBHHは……「私のゲームは、何も選択していないのに力を与えられているという事がはっきりしていて、本当にひどいと感じます」。

ここ、ちょっと翻訳しきれてない感じが拭えないです……。原文も併せて記載しておきます。

"It's because games nowadays always make you feel so empowered when you're really not choosing anything. My game makes it very clear that you are empowered when you aren't choosing anything, really, and it feels awful. "

とにかく、EBHHのテーマというのはそういう事ですから、プレイヤーは騙されたという気分になるでしょう。でも、Toby氏にとってはそう思ってもらえる事こそがとても良いことなのです。何故なら、Toby氏が目指したのはまさにそれ、ですから。

この辺り特に顕著なのは、ラストバトル手前のツーソンに似た空間で、人々から「とにかくポータルを使え、博士を殺さなくてもいいんだ」と言われるのに、ポータルが機能していない時でしょう。

「何故なら、それはあなたの頭の中にあるだけで、例えあなたが"この男を殺さなくてもいい"と願ったとしても、それは難しいことだから」。

"Hahahahaha!"

……と高笑いまで残しています。いざポータルを調べてもうんともすんとも言わず、まんまと引っかかった時のプレイヤーの顔を想像すれば、そりゃ制作者としては冥利に尽きるでしょうね……。

もう一つ、この「選択肢の欠如」っぷりを頭に叩き込まれるのはThe Idとの戦闘でしょう。戦闘前のアンドーナッツ博士のセリフでも、The Idの戦闘中のセリフでも「消えろ」「ほっとけ」「何があっても、結局は殺す事になるのだ」と、何度も言われていますから。殺したくないからと攻撃以外の行動を試してみても、いつまでも戦いを引き延ばしてみても、The Idを倒してアンドーナッツ博士を引きずり出さなければ話は始まりません。

「あなたはこのゲームをプレイするという選択をしたのだから、この孤独な老人をいじめた挙句壊すのだ」

"Great job."

「素晴らしい仕事だ」

そういえばThe Idを倒した時、博士からは"You've done a good job."と言われますね。すべてはToby氏の計算通り、ということなのでしょう。

ところで、ここでToby氏はある同人ゲームの名前を挙げています。

それは「スーパーコロンバイン大虐殺RPG!」です。

名前の時点で眉をひそめた方もいるとは思いますが、これは1999年に起きたコロンバイン高校銃乱射事件に着想を得て2005年に制作された、所謂不謹慎ゲーというものです。内容については何となく想像がつくと思いますし、ここでは触れない事にします。気になる方は各自調べてもらえればと思います。

Toby氏がこのゲームを例に挙げた理由、それはこのゲームが「誰も殺さない事が出来るのに、EXPが足りなかったために突然負けてしまう」から。それとは逆に、EBHHは「選択肢がないのは選択肢がないから」だし、「選択肢があるように見せかけたら、ゲームにタマを蹴られてしまうからね」という話でした。

……ということは、Toby氏はこの、如何にも"Genocide"を前提とするゲームであえてEXPを獲得しない、「誰も殺さない」プレイングを試みた事があるんでしょうか?虐殺事件が起きず誰も犠牲にならないIfルート的なものを期待していたのかもしれません。まさかとは思うけれども、UNDERTALEの特徴的なゲームシステムやルート分岐はこの体験が元になっていたり……?

かなり興味深いですが、これ以上の情報はありません。

とにかく、選択肢がないのなら思わせぶりな要素なんていらないだろうという考えにより、通行止めだらけのツーソンや一本道の下水道、機能しないポータル、無抵抗の相手を一方的に殺すというThe Idとの戦闘が生まれたわけです。

そしてこのあからさまな「選択肢の欠如」こそが、このゲームを端的にあらわしている部分でしょう。殺したくないからとわざわざアンドーナッツ博士の心の中を覗いてはみたものの、結局はどうにもならず、仕方がないので殺してしまう。

「そうするとゲームは、ああ……あんなにいい仕事をする必要はなかったんだな、という感じになります。」

プレイヤーは、最初から選択肢など与えられていなかった事に気付いてがっくりと肩を落とすことでしょう。最初から殺す以外の道は用意されていないのに、作中のあちこちでその事が示唆されているのに、ゲーマー特有の漠然とした義務感からゲームを進めることをやめられない。そして気が付けば手遅れになっているし、だとしても電源を切らずにゲームを進める判断をしたのはプレイヤー自身です。他の誰でもない。

"That's why this game is awesome."

「だからこそ、このゲームは素晴らしい」

……それを自分で言っちゃう辺りが、やっぱり高校生時代のToby氏はなかなか若気の至りだなと思います。いえ、私は本当にすごいと思いますし、実際にそのテーマをゲームの仕様であったりゲームのあるある的な要素で上手く表現しているのは本当に才能だと思いますけども、ね。

あとがき

これにて、ストーリー並びにEBHHのテーマの解説は終わりです。当初の予定を遥かに超える勢いで内容が長くなってしまいました。ここまでお付き合いいただき、誠にありがとうございます。

DearkhartとPhaze DestrorturについてはToby氏の解説も入れられないし、長くなるしでカットするか悩みましたが、ストーリー紹介の方でも既にばっさりと省略しているので、こちらでツケを払うことにしました……。

作品に込められたテーマ性、それをしっかりと反映したゲーム内の要素や細部まで気を抜かない描写の数々、何を考えてどう作ったのかという解説内容に至るまで、UNDERTALEに繋がっていること、形を変えながらも受け継がれたことを確かに感じられる部分が多数存在していると思います。

本当に、日本語で確認出来るこの作品の情報が2021年に至ってなおほとんど見つからないのが信じられないくらいです。ROMハックというアングラな作品であることは承知の上で、それでももったいないという気持ちでいっぱいですよ……。

そういうわけで、今回はEBHHのストーリーとテーマの解説をさせていただきました。もし、翻訳の誤りやニュアンスの受け取り方にズレがあった場合はご一報頂けると助かります。

次は記事ではなくて動画制作を進めたいですね。動画制作が挫折した場合を見据えて、先にストーリーの紹介と解説部分を記事にしたのが実情なので……。Varikとアンドーナッツ博士の考察記事については、動画が完成するなり挫折するなりした後の話になりそうです。

この記事を読んで、EBHHに興味を持たれる方やもっと好きになったという方がいれば、これ以上ないくらい嬉しいです。

それではまた次の記事で会いましょう!