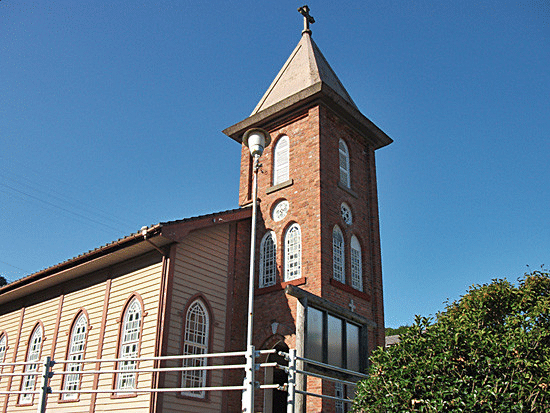

上五島へ~浦上天主堂の被爆煉瓦を使った鯛ノ浦教会

浦上天主堂の被爆遺構が撤去されたのは、いろんな事情があったにせよ、非常に残念なことだったと思うのですが、その時の被爆煉瓦が、この塔に使われていた・・という事実は、最近まで知りませんでした。

ここ鯛ノ浦のキリシタンたちも、禁教時代には、筆舌に尽くしがたい、はげしい迫害に遭っています。

地元の郷士が刀の試し切りの為に6人もの信徒を斬殺した「鯛ノ浦の六人切り」という事件などは、いかに当時の信者たちが「ヒト以下」に扱われていたか、を今に知らしめています・・・

どういったいきさつで、この塔の建設に、浦上天主堂の被爆煉瓦が使われたのか、知るすべはありませんが、おそらく「ただ廃棄される」ことに耐えられない・・といった信者たちの思いがあったのではないかと思います。

手前の像は、パリ外国宣教会のフランス人宣教師A・ブレル神父です。

同神父は、1880(明治13)年、まだ潜伏のままでいるキリシタンを探して同地区を司牧していました。

同神父は、この時代、まだ日本では新生児の「間引き」や「堕胎」が行われていることに心を痛め、それらの行為の矯正に全力を尽くす一方で、孤児や貧困、病弱家庭児の積極的な救護活動を行っています。

1880(明治13)年に創立された「鯛之浦養育院」は、現在も尚、「希望の灯学園」として、親と離れて暮らす子ども達の養育にあたっています。

神父は明治18年、外海の出津でド・ロ神父と会った後、五島に戻る途中遭難し、こともあろうか、救助に駆けつけた地元民から、略奪目的で殺害されています。

隣の像は、26聖人のひとり、唯一の五島出身である聖ヨハネ五島です。

ルルドのマリア

現在、この教会は、新教会が建てられたために、現役を引退しています。

その後は、図書館として利用されているそうです。

写真家の雑賀雄二氏は、「こんなにも美しい図書館を、他に知らない」と形容しています。

外国からやってきて、最も弱く小さな存在の命を守ろうとした宣教師。

酔った勢いか、知らないが、刀の試しと、胎児ごと切り捨てた郷士。

そして金品を持っていると勘違いして、簡単に命を奪った男たち・・・・・

この教会の「被爆煉瓦」を見る度に、考えなければならない「歴史」がそこにあります。

(元記事作成:2011年2月)

※「チップ」は有難く拝受させて頂きます。もし、この記事が多少でも役に立った、或いは「よかったので、多少でもお心づけを」と思われましたら、どうぞよろしくお願いいたします。贈って頂いたお金は1円たりとも無駄にせず大切に使わせて頂きます。