映画「にあんちゃん」の中に見る、昭和34年の鯛之鼻炭鉱の風景

先日、10年前に描いた記事に以下のようなコメントを貰いました。

記事を書いた甲斐がありました。↓

『 にあんちゃんの撮影が鯛の花で行われた頃、私たちはこの地に住んでいました。

父が鯛の花の売店で仕事をしており、住まいは映画会館や、文化会館のすぐそばにあった、売店の社宅でした。

映画のエキストラとして、母や、私たち小学生が出演しました。

一大イベントで数ヶ月大賑わいであったことを覚えています。

私は9歳、テレビもない時代で映画が一番の娯楽であり、時折映画館のおじさんやおばさんの許可を得てこっそり見せてもらってました。

家の前が写真にもある風呂屋でよく入っていました。

父が早世し、まだ、炭鉱がある間に島を去りましたが3年後に閉山しました。

何度か訪れましたが、閉山後は鯛の花に行く道すらもわからなくなってしまいました。

今でも、にあんちゃんの撮影の頃の賑やかさは覚えています。

ただ、にあんちゃんの映画では閉山後の苦悩が見えましたが、それが自分たち鯛の花の住民にも起こるとは、考えてもいませんでした。

本当に、朽ち果ててしまったところでも、見てみたいと思ってました。

今回写真で確認ができ、感慨深い思いで一杯になりました。

ありがとうございました。』

その記事です。☆彡 ☆彡 ☆彡

映画「にあんちゃん」の中に見る、昭和34年の鯛之鼻炭鉱の風景

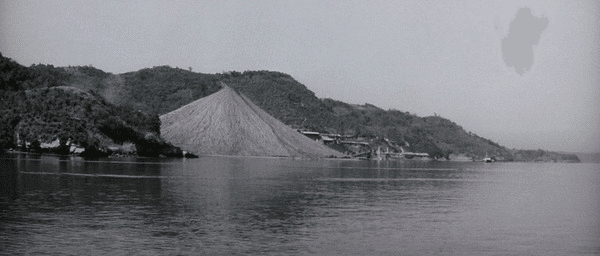

炭鉱町の象徴とも言えるのが、ボタ山ですね。ちなみに北海道の炭鉱ではズリと呼びます。

ロケ地であった鯛之鼻炭鉱のボタ山は、海に面した場所にあるせいか、勾配がゆるやかであるように見えます。

(以下、各画像、クリックで少し大きくなります)

原作の「にあんちゃん」では『あんちゃん(長兄)は、すいせんボタのさおどりをして・・・』とあります。水洗により分けられた粗悪な石炭を、炭函(炭車)に積み込んで運ぶという仕事をしていたわけですね。

手前に見える丸い輪が、炭函をひっくり返して石炭を下に落とす、チップラーというものです。

チップラーに格納された炭函を人力でまわして、逆さにしています。

遠くにボタ山が見えます。こちらは船舶に積み込むための石炭を運んでいる途中でしょう。

山すそに社宅が建ち並んでいるのが見えます。

対岸は、おそらく佐賀県の肥前町ですね。

映画の中では隔離病棟とされていた場所です。

友だちとボタ山を登る炭函に乗り込んだ、にあんちゃん。

丘の上からのアングル。

こちらは海上から見たアングルです。

積み出し桟橋とボタ山を背景にして。

2011年に撮った、かつてのボタ山。全体に樹木が多い茂り、海岸部はだいぶ波に削られているようです。

(ちなみに同地は私有地となっており、無断で入ることはできませんので、ご注意を)

著作権を考えると、こういうキャプチャーはいかがなものか、とは思いますが、「にあんちゃん」はVHSも廃盤になっているようですし、DVDとして復刻するかどうかも現時点ではわかりません。

昭和44年に閉山してから、2011年の現在で早や44年。

鯛之鼻で働いていた、或いは暮らしていたという方もだいぶ年齢が上がってきていると思われますので、少しでも見ていただく機会になればと考え、このトピックを数回に分けてUPしたいと思います。

映画「にあんちゃん」の中に見る、昭和34年の鯛之鼻炭鉱の風景②

松浦市福島町原免(はるめん)鯛之浦。

・・・現在では民家の1軒もなく、かつて人が暮らしていたということを想像することも難しく、ましてやここに賑わった炭鉱町があった・・・とは到底信じられないような状況になっています。

わずかに残るコンクリートの構造物や、緑に飲み込まれつつある廃屋だけが当時の名残をとどめるものとなってしまっています。

今回は、この場所にあった鉱業所や社宅街の様子などを紹介したいと思います。

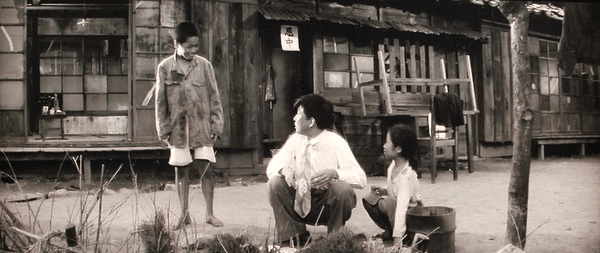

「にあんちゃん」では、冒頭お父さんがなくなった葬儀のシーンで炭鉱住宅街が映っています。

(以下各画像、クリックで拡大)

海岸に沿ってひしめくように建つ社宅。・・・この景観がもし残っていたとしたら、まちがいなく景観遺産ですね。

海の向こうに見えるなだらかな山の稜線をみると、佐賀県肥前町の「大甲二峰」に間違いないようです。となると、この場所も鯛之浦ということになると思います。

二階建ての炭鉱住宅もめずらしいものと思いますが、西海市大島には、同タイプのものが現存しています。おそらく同時代のものであると思われます。

「文化会館」の看板が見えます。ここは集会場などとして使われた場所ではないでしょうか。右の建物には「宮島醤油」とあります。宮島醤油は唐津市にある醤油会社です。(創業明治15年)

炭鉱住宅前。

鉱業所の建物前を通る運炭軌道。

背後に見えるのも鉱業所の建物でしょう。

社宅街の中にある洗濯場。主婦たちの社交の場でもあります。

社宅も二階建てのものと平屋のものがあるようです。

社宅玄関。水桶が見えるということは、まだ水道がなく水舟などによる輸送が行われていたということでしょうか。

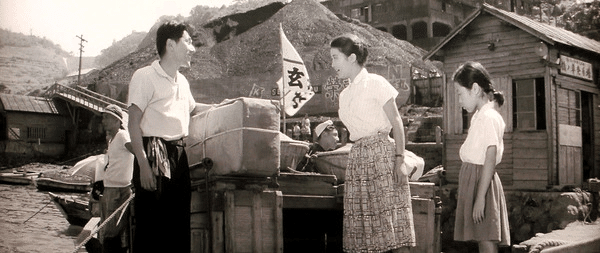

船着場付近。集会場の横には郵便局が見えます。

海岸に面した住宅。商いなどをされていた場所でしょうか。

賃金うけ日の事務所前。受け取りに来た多くの奥さんたちと行商のおばさんたちの姿があります。

船着場。当然橋が架かっていない時代(昭和42年架橋)なので、ここが住人たちの玄関口でした。

「鶴ノ鼻」となっているのは「大鶴」と「鯛之鼻」を合わせた地名でしょう。

発着所付近。左手に石炭を積んだ貯炭ポケットが見えます。

住宅。左側、作りつけのように見える場所はWCです。海辺らしく干物も見えますね。

炭鉱住宅街風景。実際このように出勤していく鉱員さんたちの姿が見られたことでしょう。

居候となった、にあんちゃんと安子が恨めしそうに朝食をとる家族を見つめています。夏であれば、このように戸や窓を開け放ち、通りからも室内がよく見えていたことでしょう。

二人の向こうにも食事をするお隣さんが見えています。

診療所での安子と先生。

診療所だけはかろうじて崩壊しつつも残されていました。しかし、崩壊寸前で間もなく姿を消すものと思われます。

首切り闘争のため、集まった鉱員と家族たち。運炭線の橋にもぎっしりと立っています。

事務所内。外に運炭線が見えています。手前の箱に書かれている「捲方」「ボイラー」「ポンプ」「炭函」「ヂーゼル人車」はすべて坑道外での仕事の種類を表しています。

炭函の移動するコンクリート橋。

同じく。

このコンクリート橋は一部が残されています。構造もまったく同じものであることがわかります。

コンクリートの台座。この上には捲き上機など大きな機械や建物が乗っていたと考えられます。

しかし、当時をうかがわせるものは、これらほんの一握りの構造物だけにすぎません。街そのものが消滅してしまっているかのようです・・・

映画「にあんちゃん」の中に見る、昭和34年の鯛之鼻炭鉱の風景③

↓ めずらしいと思われる木製の炭函。

鯛之鼻炭鉱と炭鉱町全景。

斜面の中腹に坑口があり、積み出し桟橋に向かって送炭線が伸び、海岸近くには貯炭場や坑木置き場・商店・住宅が見えます。

鉱業所の最も高い場所には、はっきりとはわかりませんが、白い観音様?のようなものがあるようです。

中腹のグラウンドと背後に見える社宅群。1棟は浴場のようにも見えます。

ボタ山の端と送炭線。

ボタ山からのグラウンド俯瞰。

海岸付近の貯炭場と積み込み桟橋(コンベア)下に接岸している運搬船。

連絡船桟橋。

上の画像に見えている構造物の柱が一部残っています。

石炭を下に落としていた穴でしょう。

炭住の室内。このシーンのように、突然窓が開いて誰かが話しかける・・ということもよくあったでしょう。

炭鉱住宅街といえば重要な公共の場である、路地ですね。路地は生活の場であり、社交場であり、また子どもたちにとっては「社会教育の場」でもありました。

後ろの建物には「保育園」とあります。父母とも鉱業所で働く家庭にとっては、なくてはならない場所ですね。

坑口から外を見る。

雨にけむる炭住街。それでも行きかう商人の姿が見えます。

グラウンド付近に見える二階建ての炭鉱住宅。

海岸沿いに建つ住宅。横に見えるのは鶏小屋でしょうか?

幼子を背負ったまま石炭をくべる人の後ろでは、子どもたちがちゃんばらごっこをしています・・

鉱業所の浴場。床が黒くなっているところからすると、鉱員さん用の浴場でしょう。ボイラーのパイプも見えています。

浴場の出入り口。

海上から見た映画館付近。随分と立派な建物であったことがわかります。

映画館脇。背後に浴場が見えます。

海にせり出した商店と文化会館。①にも書きましたが、「宮島醤油」は佐賀県唐津市の醤油製造メーカーです。

引越しのために赤ん坊を背負い、幼子の手を引いて街を出て行く母子。わずかな家財道具と衣類。子どもの手にはヤカン・・・どこの炭鉱ででもよく見られた光景でしょう・・

ボタ山を登る、にあんちゃんと末子。

背の高い草木が生えていることから、ボタ山形成後、長い年月が流れていることがわかります。

ボタ山山頂から見たアングル。

ボタ山山頂から。手前には別のボタ山があり、上半分が切り取られていることがわかります。海岸部もボタによる埋め立てですね。

上の画像に見える海岸線の最も右よりの部分の現在。このすぐ向こうに積み出し桟橋がありました。

運搬船を係留していた時に使っていたと見られる鎖。

これはかなり腐食が進んでいます。昭和44年の閉山から、約42年。炭鉱と炭鉱町があったことを示す痕跡も次第に消えつつあります・・・

(同地は現在、私有地となっており、無断での立ち入りは禁止されておりますので、ご注意ください)

映画「にあんちゃん」の中の松浦市立養源小学校

今回は安子とにあんちゃん(たかいち)が通っていた入野小学校大鶴分校のロケ地として使われた、松浦市立養源小学校です。

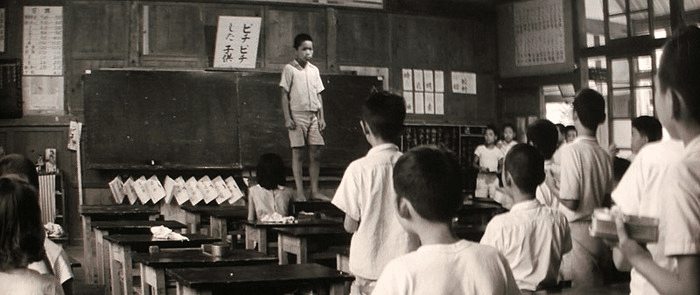

シーンは、自分だけがお弁当を持って家を出た安子が、お弁当なしの高一に自分の分を渡そうと高一の教室へやってきたところからです。

弁当を持っていない子が、机の上を走り回っていますね!・・・

その頃、高一は校庭の鉄棒の上でした。

よく見ると、高一の後ろ、海上に映っているのは、同じく炭鉱の島として栄えた飛島です。このアングルで飛島が見えるのは、まちがいなく養源小でしょう。

それにしても今村監督は意図的に飛島を入れたとしか思えないようなアングルですね。

そこへ安子がやってきて、「お弁当ば、あげるよ!」と言いますが・・・

「いらん。お前がちゃんと食べろ!」と安子を叱り、高一は校舎の方へ走っていきます。

サイトからお借りした養源小の現在です。鉄棒から高台にある階段までという、高一が走ったルートがわかりますね。

階段近くの水飲み場で水を飲んでいる高一を校舎内でお弁当を食べていた子どもたちが、はやし立てます。

残されている養源小の東校舎です。上の画像のものではありませんが、構造・デザインから、この時代から残されているものであることがわかります。

しかし、このにあんちゃん、しょんぼり引き下がるような男ではありませんでした。

教室へ乗り込んでいき、「卑怯もん、すきっ腹でも負んぞ。相手になってやる!」とすごみます。

教室に掛けてある「ピチピチした子供」という教育目標がいいですね。これは実際に掛けてあったものなのでしょうか・・・・?

子どもたちは、にあんちゃんの迫力に負け、スゴスゴと引き下がります。

意気揚々と教室を後にした、にあんちゃんでしたが、渡り廊下に出たとたん、「はらへった~・・」とへたり込みます。

このあたりが、舞台となった場所でしょうか・・・

ちなみに先生役として登場していたのは若き、穂積隆信さんです。右は保健所・所員役の吉行和子さん。

おそらく撮影当時の養源小には、鯛之鼻炭鉱や鍋串炭鉱などの多くの子どもたちが通っていたものと思います。映画「にあんちゃん」からは、その生き生きとした様子がわかるのですが、大変残念ながら、その養源小学校もこの平成23年度末をもって、統合されてしまいました。

統廃合はいたし方ないことなのかもしれませんが、鯛之鼻炭鉱と同じく、そこにあった生き生きとした家族たちの暮らしの記憶までもが、人々の間で薄れていくことが、なんとも切ないことです・・・。

「にあんちゃん」フル・ムービー

ぜひご覧ください!

※「チップ」は有難く拝受させて頂きます。もし、この記事が多少でも役に立った、或いは「よかったので、多少でもお心づけを」と思われましたら、どうぞよろしくお願いいたします。贈って頂いたお金は1円たりとも無駄にせず大切に使わせて頂きます。