炭鉱町に住んだ人々 ~ 子育て

本当は深いテーマなので、とても1トピックにはまとめきれないのですが、葦書房刊「写真万葉録・筑豊⑧地ぞこの子」の中にうまく言い表したと思われる文章があるので、紹介したいと思います。

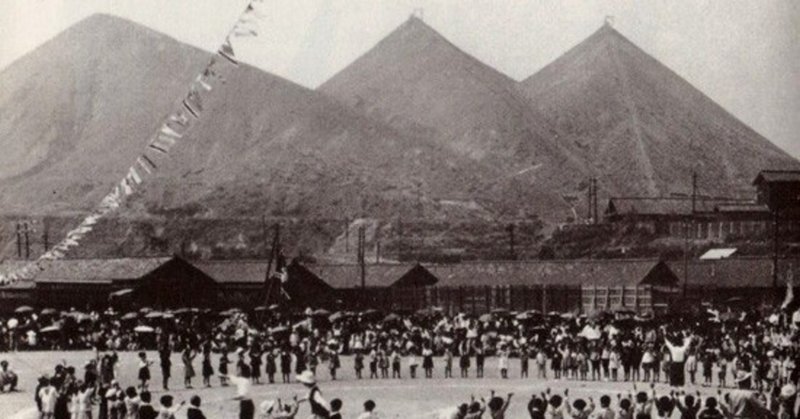

まずこの「子育て」という言葉の響きには、通常「親・養育者・保護者」がイメージとして浮かぶと思うのですが、炭鉱町のそれについては、「町を構成していたコミュニティ」そのものが、それぞれの子どもを育てた・・・という意味が大変重要であることを先に述べておかなければならないと思います。

同書の帯には、次のような文字が見えます。

「あすの命も知れない地底の民にとって、唯一の生きる希望と喜びとなったのは、幼い子らであった・・・・(後略)」

同書の97頁に「先山(さきやま)の子育て」と題した文章が載っているので、一部紹介します。

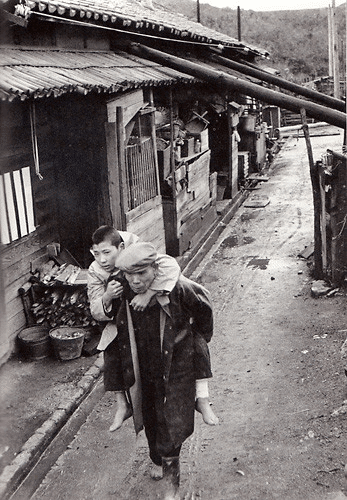

『・・・・親たちにとっては子どもだけが財産であり、生き甲斐であった。我が子の健やかな成長だけを楽しみにして、親たちは苛烈な地底の重労働に堪えたのである。

ヤマ(炭鉱)の男たちは、優秀な学業成績をわが子に期待することはなかった。なによりも人に対する思いやりを期待した。彼らがもっとも激しく憎んだのは、利己主義と卑怯であった。もしわが子がそのような言動をとることがあれば、容赦なく制裁を加えた。利己主義と卑怯は炭鉱労働者にとって最大の敵であり、そのような悪徳にむしばまれた子を、後継ぎとして地底にさげることはできないと考えたからである。もしさげれば、誰かが見殺しにされるのだ。

それゆえ、親たちは、わが子を思いやりゆたかな労働者として育てるために全力をそそいだ。早くからさまざまの仕事を手伝わせたのも、わが子に対する、人生の先山としてのおもいやりであった・・・・』 (原文まま)

*先山(さきやま)=中小の炭鉱では、夫婦で石炭を掘るというケースも少なくなかった。その場合、奥の方で炭層を掘る夫を先山、掘り出した石炭を運び出す作業をする妻を後山(あとやま)という風に呼んだ。単に炭鉱において、先輩である立場を先山、後輩にあたる方を後山という場合もある。

本の帯のことばにあるように、炭鉱ではたらく父親にとっては、一度坑底に下がると必ず安全に地上へ還れるという保証はない・・ということが大きかったのだと思います。それ故、なんでもない一日一日を大切にし、自分の子はもちろん、地域の子も大変かわいがり、かつ悪いことを見聞きすれば、区別無く叱ったわけです。

母親にとってもそれはもちろん同じことでした。しかし、現代と決定的に違うのは、母親たちが育児や子育てに疲れたり、悩んだりした時、また子どもが病気や怪我をしたときなどには、まわりの母親仲間や先輩であるお年寄り達が、それこそ機を逸せず団結して力を貸したので、深刻な状況に追い込まれることがなかった・・・ということです。

※「チップ」は有難く拝受させて頂きます。もし、この記事が多少でも役に立った、或いは「よかったので、多少でもお心づけを」と思われましたら、どうぞよろしくお願いいたします。贈って頂いたお金は1円たりとも無駄にせず大切に使わせて頂きます。