【読了】『宇沢弘文』

【はじめに】

父は、人々がゆたかに暮らすために必要なものを「社会的共通資本」とし、それらは利益を貪るための道具ではないと考えました。

医療や教育は、利潤の追求を前提にしてはならない。もしそうなれば、逆に人は貧しくなってしまうだろう、と。

娘 占部まりさん(内科医)のコトバより。

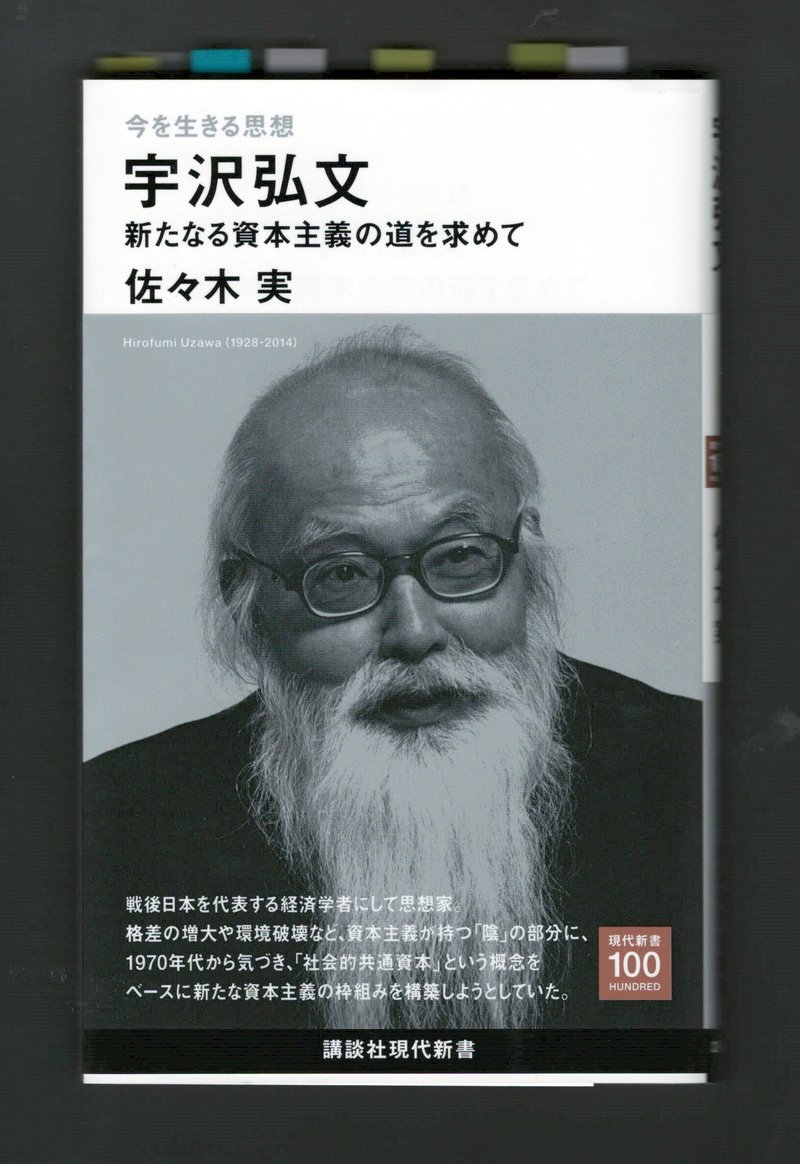

新たなる資本主義の道を求めて 佐々木実 著

講談社現代新書100 (2022.10.20)

【本を読む前に】 937文字

なぜ、宇沢弘文氏の考えは生前に注目されなかったのか。

① それは、どんな思想なのか (概論)

② なぜ、その思想が生まれたのか (時代背景)

③ なぜ、その思想が今こそ読まれるべきなのか (現在への応用)

【ブックレビューより】

経済学者・宇沢弘文は、半世紀も先取りして、行き過ぎた市場原理主義を是正するための、新たな経済学づくりに挑んだ。

すべての人々の人間的尊厳が守られ、魂の自立が保たれ、市民的権利が最大限に享受できる。

そのような社会を支える経済体制を実現するため、「社会的共通資本の経済学」を構築した。

この小著では、経済学の専門的な話はできるだけ避け、宇沢が「社会的共通資本」という概念をつくりだした経緯や思想的な背景に焦点をあててみたい。宇沢が環境問題の研究を始めたのは半世紀も前であり、地球温暖化の問題に取り組んだのは30年あまり前からだった。先見の明というより、問題を見定める際の明確な基準、つまり、思想があったからこそ、これほど早く問題の所在に気づくことができたのである。

ロシアがウクライナに侵略して戦争が始まったとき、欧州のある金融機関が、武器を製造する企業への投資をESG投資に分類し直すという動きがあった。

ふつう、ESG投資家は人道主義の観点から、軍需産業への投資には抑制的だ。

しかし、アメリカなどがウクライナに武器を供与する現実を目の当たりにして、「防衛産業への投資は民主主義や人権を守るうえで重要である」と態度を豹変させたのである。

ESGやSDGsに先駆けて「持続可能な社会」の条件を探求した宇沢なら、このようなESG投資を認めることは絶対にあり得ない。

思想が許さないからだ。「ステークホルダー資本主義」「ESG投資」「SDGs」を叫んでみたところで、一本筋の通った思想がなければ、結局は換骨奪胎され、より歪な形で市場原理主義に回収されてしまうのがオチだ。

資本主義見直しの潮流が始まった直後、世界はコロナ・パンデミックに襲われ、ウクライナの戦争に直面した。危機に危機が折り重なって、社会は混沌の度を深めている。

宇沢の思想に共鳴するかしないかが問題なのではない。

生涯にわたって資本主義を問いつづけた経済学者の思考の軌跡は、かならずや混沌から抜け出すヒントを与えるはずである。(はじめに より)

第1章

宇沢弘文 1928年(昭和3年) 7月21日

鳥取県米子市生まれ

1931年 (昭和6年) 一家で上京

1941年 (昭和16年) 東京府立第一中学校 (現 日比谷高校) に入学

1941年 (昭和16年) 12月 真珠湾攻撃

1942年 (昭和17年) 6月 ミッドウェー海戦

1943年 (昭和18年) 数学の原体験を得る

ケプラーの法則からニュートンの万有引力の法則を独力で導き出す

数学が自然の摂理を客観的・理性的に把握させてくれる。

1945年 (昭和20年) 東京大空襲

宇沢弘文氏が 影響を受けた本

▶ ジョン・スチュアート・ミル

『On Liberty』自由論

岩波文庫 白116-6 (2020.03.13)

もう1冊は ▶『貧乏物語』

そして、転機は、ケネス・アロー からの招待状でした。

pp.15〜30.

第2章

1956年 (昭和31年)夏 アメリカへ

市場社会主義と云うテーマを抱きながら、アローとともに一般均衡理論の研究の最前線に立ち、市場メカニズムを解明する。

p.42

第二次世界大戦後のアメリカでは、国策として行動科学が奨励されていた。

p.43

宇沢二部門成長モデル

資本財と消費財

資本家と労働者

ロビンソン『資本蓄積論』

【あらすじ】

本書の課題は、ケインズ「一般理論」の一般化。

すなわち、資本ストックと生産技術が所与の短期分析を長期発展問題にまで拡充することにあります。

人口の変化、資本の蓄積、技術の変化を含む、時の経過のなかにおける経済の全般的運動。

この厖大な範囲にわたる問題の理論的把握にこそ、この学問の現代的企図があります。

経済過程の理性的認識に巨大な一石を投じた書です。

第3章

東西冷戦

アメリカ vs. ソ連

南北問題

北の先進国

南の発展途上国

ベトナム反戦運動

「混迷する近代経済学の課題」

日経新聞 (1971.01.04)

マクナマラ国防長官と近代経済学

合理主義:オペレーションズ•リサーチ(OR)

1968年 宇沢弘文は、アメリカをあとにする。p.77

第4章

自然と人間への経済学

水俣病

pp.79〜90.

第5章

社会的共通資本とは

① 自然環境:土地・大気・土壌・水・森林・河川・海岸 など

② 社会的インフラ:道路・上下水道・公共交通・電力・通信施設 など

③ 制度資本:教育・医療・金融・司法・行政 など

社会的共通資本の概念

ひとつの国ないし地域に住む人々が、豊かな経済生活を営み、すぐれた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を持続的、安定的に維持することを可能にする社会的な装置を意味する。

『社会的共通資本』岩波新書 pp.11〜43.

持続可能な社会とは

定常社会 on Stationary State

ミル『経済学原理』より

ジョン·スチュアート·ミル(1806〜1873)

ジョン·スチュアート·ミルは、経済学のパイオニアであり、才能豊かな哲学者でした。

19世紀半ばに、定常経済の考え方を展開しました。

彼は、成長期の後、経済は 人口や資本ストックが一定であることを特徴とする「定常的な状態」に達するだろうと考えていました。彼の以下の言葉は、経済システムのポジティブな性質を雄弁に表しています。

「資本と人口の定常状態は、人間の改善のない静止状態を意味するものではないという指摘をする必要はほとんどないだろう。そこには、これまでと同じように、あらゆる種類の精神文化、道徳的・社会的の進歩の余地がある。先へ進むための技術ばかりを考えることをやめたら、"暮らしの技術"を向上する余地も大いにあり、それが向上する可能性もずっと高まるだろう」

【出典】幸せ経済社会研究所

【定常経済について考える】

終章

1975年〜2008年

市場に任せればうまくいくと云う市場原理主義の時代 p.114

▶ シカゴ学派 反ケインジアン

宇沢は「歴史が捻れた」と言った。

1979年の経済誌『エコノミスト』で、市場原理主義の荒波に飲み込まれることは、人間の学としての経済学は、その痕跡すら留めなくなってしまうだろう。と、警鐘を鳴らした。p.117

今、資本主義のあり方が問われている。

p.126

2022.11.16.