江戸風俗探訪 刑場(小塚原)

被差別部落民を調べていたら

非人達が公儀から徴用された職業に

今でいう法務省矯正局管轄の看守などと同じ様な作業を担っていたという情報を見つけたので調べてみることにしました。

簡単に言えば

囚人の管理や死刑の執行補助、後片付けなど。

彼らの基本的な徴用の流れは下記絵の通りです。

江戸期の主な刑場は伝馬町、大和田、鈴ヶ森、小塚原、板橋※です。

伝馬町は小伝馬町のある日本橋(ここは牢屋)

大和田は甲州街道、八王子宿

鈴ヶ森は東海道の入り口、品川宿

小塚原は日光街道の入り口、千住宿南組

それぞれ地方から江戸に入る入り口で打首などのさらし首を通行人に見せて「江戸では悪いことはするなよ」という啓発の意味でもあった様です。

鈴ヶ森は若い頃から心霊スポットとして有名でした。夜中にドライブした思い出があります。

八王子は少し遠いので今回は見送りました。

という事で

小塚原(こずかっぱら)に取材に行ってきました。

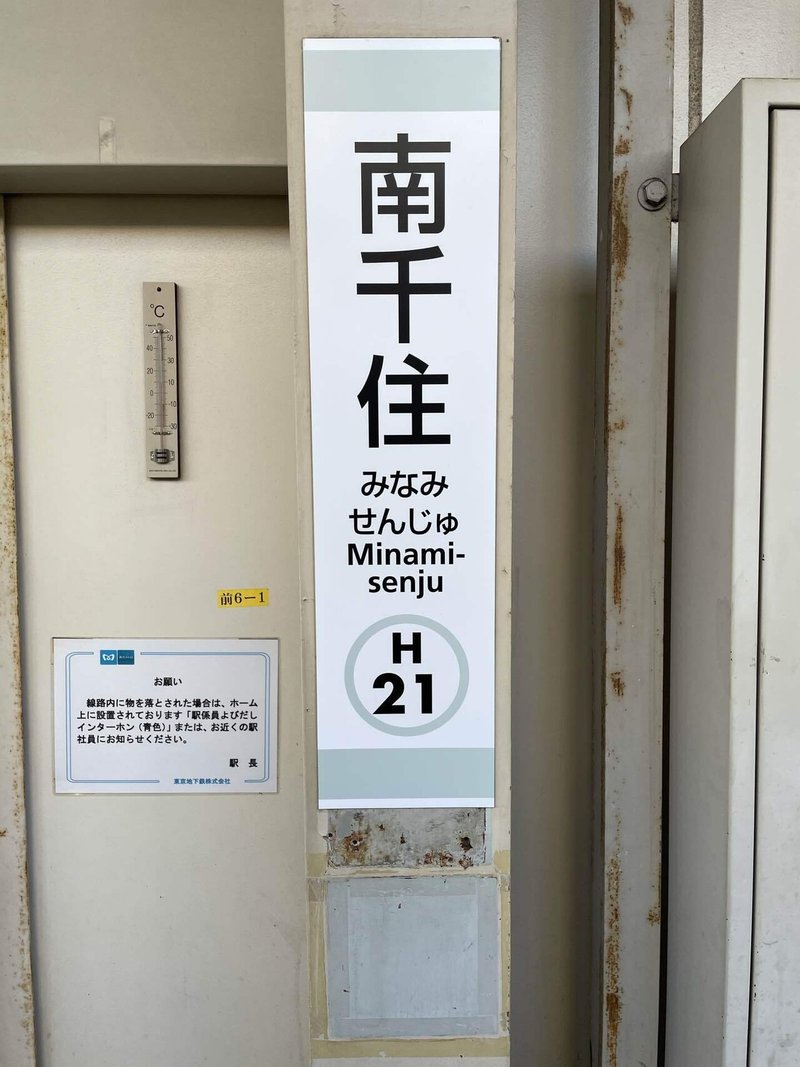

常磐線、日比谷線が相互乗り入れになっていたんですね、知りませんでした。(いつの話だろうw)

駅の直下が小塚原刑場です。

ここにJRを通す為に少し北側に移動させた経緯があるそうです。

取材日は冬型の気圧配置。晴天で風の強い日でした。

高い空に首切り地蔵が穏やかに鎮座されていました。駅前も静かで人通りのないこの場所にて、約20万人の罪人が処刑されたそうです。

井伊直弼の安政の大獄で攘夷派の知識人、吉田松蔭や橋本左内などが斬首されました。彼らは捕らえられ伝馬町に投獄されてそこから引き出され

白木綿装束で後ろ縄に縛られ、馬に乗せられて三ノ輪の泪橋を通って小塚原まで引き回されたのだそうです。なるほど泪橋の意味も変わってきますね。(刑により引き回しのない場合もあります。伝馬町で処刑されたという説もあります。)

鼠小僧次郎吉もここで処刑されたそうです。

また、ここでは試し斬り(刀の切れ味を試す)や腑分け(解剖)なども行われていて

解体新書(ターヘルアナトミアを翻訳)を発表した杉田玄白も通っていて、腑分けのお陰もあって出来た解体新書は日本の医学の草分けとなったわけです。

打首は通常当番役人の同心クラスが行なっていましたが、江戸時代唯一、御様御用(おためしごよう)という役職を許された山田浅右衛門という人がその代わりを務めた時もあったそうです※この人は面白いので改めて紹介投稿します。

奇しくも墓所が池袋で取材済みです。

(非人の各作業やその賃金などは「江戸の下層社会」塩見鮮一郎)に明るいです。

さて、隣には回向院という死者を弔う施設があります。

葵の紋所が金!

上は処刑された蘭学者橋本左内のお墓です。

罪人はお墓も建てられなかったのですが生徒やお弟子さん達が請願して明治維新以降に建てたそうです。

そうそう、先日紹介した仮名垣魯文も書いたという「悪女高橋おでん」のお墓もここに。あれ?谷中にもあったな? などと考えつつ新しい興味も湧いてきました。

下はターヘルアナトミアの杉田玄白の碑

日本の医学はたくさんの罪人のおかげで成り立っているんだなぁと感慨深いです。

「徳川幕府刑事図譜」には穢多や非人の役割が書いてあります。

歴史を知ることは楽しいですね。掘り下げていくことも素晴らしい。

空虚な器を埋める為には掘れば掘るほど無尽蔵に広がっていく人と人との繋がりや誰かが紐解いてくれた情報に感謝しつつ、そこから先は時間や労力が必要です。

ネットで知ることは簡単です。それは歴史の薄皮であって想像力を必要とし得ない単純な「知識」 です。

目を閉じて空気を感じる為に必要な本当の知識を自分の時間を使って知る事を喜びにできることが今の私の趣味です。

江戸の町を古地図片手に歩き回り、それを元に古文書を調べ、また検証する。

人生の晩年にこんな趣味を見つけられたことに感謝します。

※伝馬町、鈴ヶ森は取材が終わっています。

また改めて報告します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?