映画「誘拐報道」に思う〜社会の変化と犯罪

12月の初め、BSで映画「誘拐報道」が放送されていた。1982年の映画、監督は伊藤俊也。医者の息子が誘拐され、身代金が要求される。犯人と警察、そして報道規制の中で動く新聞社のドラマである。萩原健一が犯人役を熱演、小柳ルミ子はその妻役で日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を獲得、その他豪華キャストで見応えがあった。

これを観ながら、妻が「最近、誘拐事件ってないね」と言った。確かに、身代金目的の誘拐事件は聞かない。こうした映画や、ミステリー小説を通じて、“誘拐はわりに合わない”というのが通説になった。手間がかかる一方で、現金授受というリスクの伴う行動が伴うことが最大の問題である。

誘拐が無くなったもう一つの理由は、富を持つ世代のシフトであろう。マクロで見ると、子育て世代は豊富なキャッシュを持たない。 お金を持っているのは年配層である。“誘拐”というリスクが大きい方法を用いずに、“オレオレ詐欺”のような手法で現金を奪う方が、はるかに簡単である。怪しげな投資勧誘のターゲット、金融機関職員による、不正な現金入手元も、多くは老人だ。

一方で、金銭とは無関係の誘拐、さらには殺害に至ってしまう事件は、後を絶たない。今年も、高校生がSNSで容疑者夫婦に呼び出され殺されるという事案があった。目的は金銭ではなく、被害者も自分の判断で行動できる年齢である。

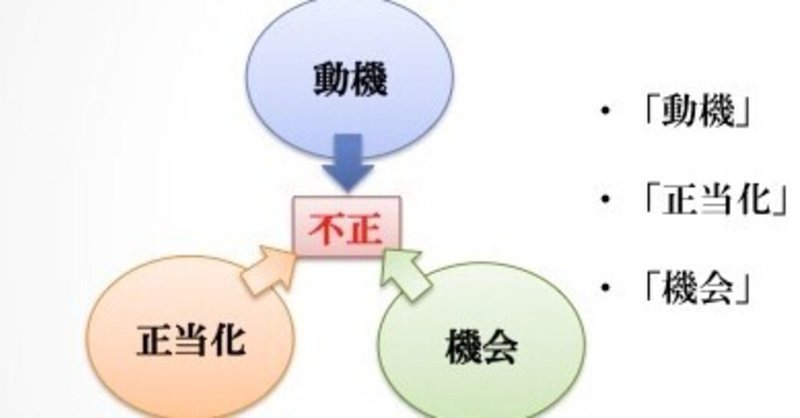

よく、「不正のトライアングル」ということが言われる。不正が発生するのは、3つの要素、「動機」「機会」「正当化」が揃った場合ということだ。不正のみならず、犯罪全般に応用できるだろう。前述の映画では、<子供を私立学校に通わせるなどお金が必要>=「動機」、<金持ちの子供が無防備に歩いており、誘拐すれば簡単に現金を入手できて、捕まることはない>=「機会」、<不当な格差社会なのだから、金持ちから多少頂くのは同然>=「正当化」といったイメージである。

身代金目的に誘拐は、社会の変化と捜査法の強化(監視カメラなどもその一つである)により、「機会」が減少し、事例が少なくなった。マネーロンダリングの強化は、金銭目的の犯罪の「機会」を減じるものである。再発防止の為に、行政や警察等、あるいは自衛で対応できるのは「機会」の部分である。また、「動機」が明確であればあるほど、「機会」を減じる対応が可能になる。

しかしながら、 高校生の誘拐殺人事件のように、こうした公式を当てはめても、特に「動機」「正当化」について、答えが分からない犯罪が多くなっているように感じる。

また、分かったとしても、「動機」「正当化」については、社会の変化が大きく影響し、それらを改善するには時間がかかる。悲観的なコメントだが、そうなると金銭目的ではない犯罪というのは、これからも発生してしまうのではないか。それを防止するには、行政やメディアが行為者の「動機」と「正当化」を伝え、我々全員がそのことについて考え、社会として対応しなければいけないのだろう

献立日記(2021/12/20)

汲み上げ湯葉(到来物)

クリームシチュー

パン・2オリーブ(PAUL)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?