受験における天文で大事なこと。

こんにちは、琉です。最近何書くか迷ってたんで書きやすい天文のやつ書こうと思います。

具体的なことを言うと、受験における天文の問題の解き方の根本にあることをお話できたらなーって思います。高校入試の理科、共通テスト地学、果ては国立大学2次試験の地学天文に至るまで幅広く大切になることを書こうと思います。

※あくまで僕が大事にしていることです。向いているかどうかは個人差があると思われます。

早速結論から入りましょう。

受験における地学天文で大事なことは……

知識!

んな訳ありません。それは前提です。教科書よもうね。本当に大事なことは……

イメージ です!

さて、これだけ聞いて「あーそういう事ね。」となった方は恐らく大丈夫でしょう。一緒に天文の研究をしませんか。

分からない人のために説明していきます。

なぜ天文においてイメージ力が大切なのか、それは天文のスケールが大きいからです。

地球は太陽系の中にあって、太陽系は銀河系の中にあって、銀河系は局部銀河群の中にあって、局部銀河群はおとめ座超銀河団の中にあって、おとめ座超銀河団はラニアケア超銀河団の中にあって、ラニアケア超銀河団は宇宙の大規模構造の中にある。と言われてすぐにその全体像は思い浮かぶでしょうか?地球がちっちゃい。ということくらいしか分からないと思います。

このように、天文はとてもスケールが大きいので、僕たちが普段イメージできる世界とはかけ離れたようなものになっています。だからこそイメージが大事で、問題に応じて「何をイメージすれば良いのか。」というのを考える必要があります。次からは具体例を提示して、問題に慣れてもらいましょう。

まずは慣れるために高校入試の問題から。

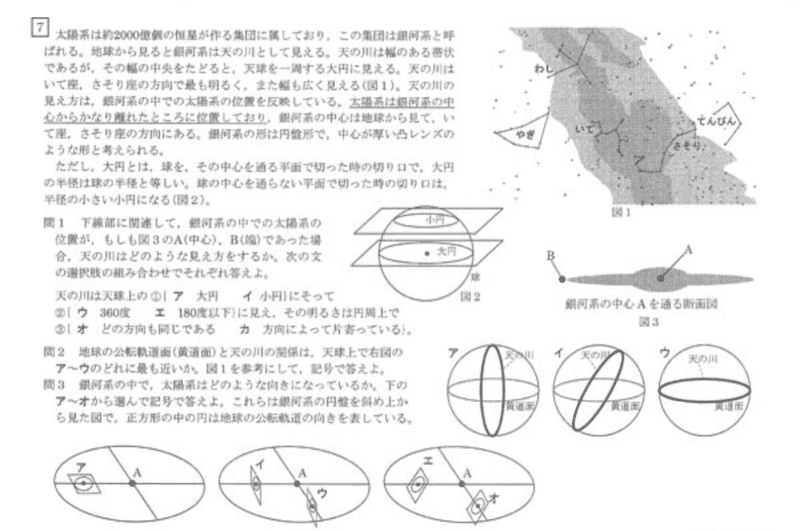

上の問題は平成25年度、灘高校理科の大問7番です。友達から送られてきて教えた時に良い問題だと思ったので例として出させて頂きます。

さて、この問題で何をイメージするのが大切なのかは問題にもなっているように、「地球からの天の川の見え方」になります。これを踏まえて、問題の解説に移ります。

問1

前提として、この大問では天球の中心は地球ではなく太陽系であることを理解しておいて下さい。

天球の中心は地球ではなくいつも観測者です。

(観測者は太陽系の中心までいけないだろ!とかは言わないでね。)

まずAの位置にある太陽系から周りをみたイメージをしてみてください。銀河系は円盤状であるから、空のどこかに一直線に見えるはずです。Aの位置であることから、真横に見え全体にあることが想像できるでしょうか?そして銀河系の中心にいるということは、どの方向にも単純に帯が広がっているだけで大して濃淡はなく同じように見えます。

よってAの位置の時の答えは①ア②ウ③オ

となります。

次にBの位置のとき。

この時にもイメージをしてみましょう。

こちらも同じように大円に沿うということはすぐにわかります。そして銀河系と反対方向を向いてしまうと見えないことから、空の片側、すなわち180度以下にしか見えないということもわかるでしょう。次に③ですが、銀河系の中心部は明るく、端は暗くなる。ということがわかりますか?これは問題文で示されていて、さそり座の方向で最も明るくなっている。ということが書かれていると思います、これは中心から外れると場所によって明るさが違うということを示しています。よってBの時の答えは①ア②エ③カ

となります。

次に問2……と行きたいところですが、書いている途中でめんどくさくなっちゃいました。

(ちゃんと全部解けてるから許して!)

ただまぁ簡単に言うと問2は図1のヒントと、あとは地軸の傾きなんかを考えてあげればあとは消去法で出せるのと、問3は問2と図1を踏まえた上での消去法です。

どちらの問題もこれまたイメージが大切です。答えだけは最後に置いておくので時間があれば解いてみてください。気概があれば問2問3の詳しい解説や、センター試験共通テスト、2次試験の天文の解説もしようかなって思ってます。

それでは今回のまとめです。

·天文において大切なのはイメージ

·問題ごとになにをイメージしなければならないのかを考える

·最低限の知識は必要なのでちゃんと教科書読もう

以上です。

追記(書き忘れてました)

これは僕がいつも問題を解く時に無意識でやっていることを言語化したものです。最初から無意識でやれというのは無理なお話なので、初めのうちは

①問題を見る

②何をイメージすれば良いのか考える

③イメージする

④問題を解く

と言った具合で、段階を踏んでいきましょう。

②③は躓きやすいのですが、ムズい問題はイメージもムズいので簡単なところからレベルアップさせていきましょう。

読んでくれてありがとね〜。

問2の答え イ

問3の答え オ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?