作業環境の評価に基づく作業環境管理

作業環境測定とは

「作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。」と労働安全衛生法第2条に定義されています。

作業環境測定はどのくらいの割合で実施されていますか?

「鉛業務」、「粉じん作業」、「有機溶剤業務」、「特定化学物質を製造又は取り扱う業務」、「酸素欠乏のおそれがある業務」がある事業所のうち、作業環境測定を行うべき作業場がある事業所の割合は、「鉛業務」40.0%、

「粉じん作業」 47.2%、「有機溶剤業務」 57.9%、「特定化学物質を製造又は取り扱う業務」 61.9%、「酸素欠乏のおそれがある業務」46.8%となっている。

そのうち、過去1年間(平成30 年10 月1日から令和元年9月30 日までの期間)に作業環境測定を実施した事業所の割合は、「鉛業務」85.3%、「粉じん作業」 86.2%、「有機溶剤業務」 89.5%、「特定化学物質を製造又は取

り扱う業務」 93.1%、「酸素欠乏のおそれがある業務」95.9%となっている。なお、前回調査と共通する産業で集計を行ったところ、「粉じん作業」は80.4%から86.7%、「有機溶剤業務」は83.3%から89.6%、「特定化学物質」は90.2%から92.2%となっており、いずれも増加した。

作業環境測定を実施した事業所の測定評価(複数回答)をみると、「作業環境管理が適切である(管理区分Ⅰ)」の作業場がある割合は、「鉛業務」92.0%、「粉じん作業」 86.0%、「有機溶剤業務」 90.0%、「特定化学物

質を製造又は取り扱う業務」 92.8%となっている。

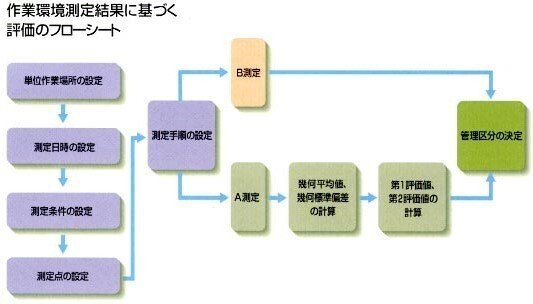

作業環境の測定はどのような手順で実施しますか?

作業環境測定基準に基づく測定点等の設定方法

1.測定点の設定

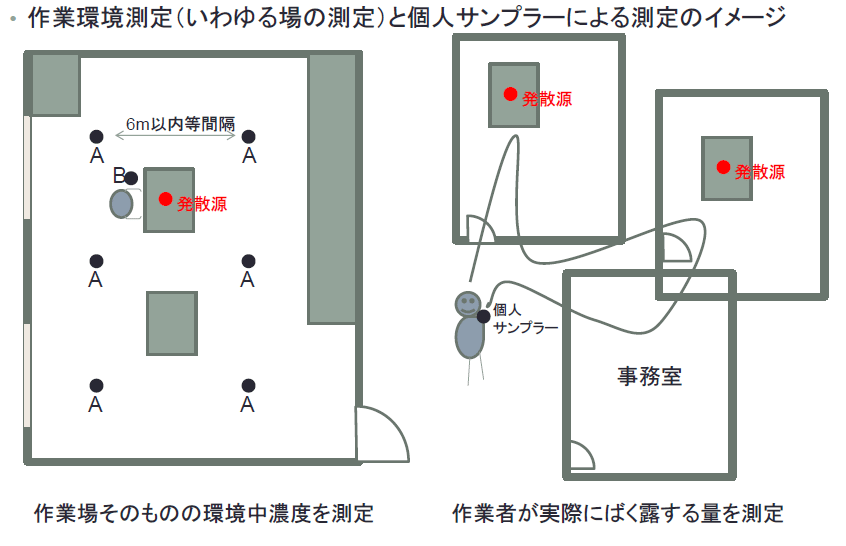

①単位作業場所の床面上に6m以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点とし、単位作業場所について5以上 [A測定]

②粉じんの発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあっては、粉じんの濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置において測定 [B測定]

③測定を行う高さは、交点の床上50cm以上150cm以下の位置(設備等があって測定が著しく困難な位置を除く。) [A測定,B測定共通]

2.測定を行う時間帯

①作業が定常的に行われている時間

3.試料空気の採取時間

①一の測定点について、10分間以上の継続した時間 (相対濃度指示方法による測定については、この限りでない。)

C・D測定(個人サンプリング)

C・D測定の対象となるのは、①特定化学物質のうち管理濃度等の値が低いベリリウム及びその化合物、マンガンおよびその化合物を含む13物質ならびに鉛およびその化合物の作業環境測定と、②有機溶剤及び特別有機溶剤の作業環境測定のうち、塗装作業等の発散減の場所が一定しない作業の作業環境測定です。

管理濃度と許容濃度はどのように違うのですか?

作業環境評価基準(昭和六三年労働省告示第七九号)

二 第二条第一項第一号関係

(一) 「A測定」とは、作業環境測定基準第二条第一項第一号から第二号までの規定により行う測定、すなわち単位作業場所における気中有害物質の平均的な状態を把握するための測定をいうこと。

(二) 「管理濃度」とは、作業環境管理を進める過程で、有害物質に関する作業環境の状態を評価するために、作業環境測定基準に従つて単位作業場所について実施した測定結果から当該単位作業場所の作業環境管理の良否を判断する際の管理区分を決定するための指標であり、学会等の示す暴露限界及び各国の暴露の規制のための基準の動向を踏まえつつ作業環境管理技術の実用可能性その他作業環境管理に関する国際的動向等をもとに、作業環境管理の目的に沿うよう行政的な見地から設定したものであること。

なお、管理濃度は測定値を統計的に処理したものと対比すべきもので、個々の測定値と直接対比することはできず、個々の労働者の暴露濃度と対比することを前提として設定されている暴露限界(日本産業衛生学会の「許容濃度」、米国産業衛生専門家会議(ACGIH)のTLV―TWA等)とは異なるものであること。

第一評価値、第二評価値を説明してください。

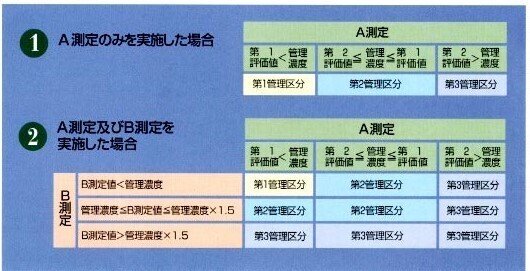

(三) 「評価値」とは、第一評価値及び第二評価値をいうものであること。

(四) 「第一評価値」とは、単位作業場所において考え得るすべての測定点の作業時間における気中有害物質の濃度の実現値のうち、高濃度側から五%に相当する濃度の推定値をいうものであること。

(五) 「第二評価値」とは、単位作業場所における気中有害物質の算術平均濃度の推定値をいうものであること。

管理区分はどのようにして決めるのですか?

第3管理区分にもかかわらず、改善がされなかった場合はどうなりますか?

(1)作業環境測定の評価結果が第三管理区分に区分された場合の義務

①当該場所の作業環境の改善の可否及び可能な場合の改善方策について、外部の作業環境管理専門家の意見を聴くこと。

②当該場所の作業環境の改善が可能な場合、作業環境管理専門家の意見を勘案して必要な改善措置を講じ、当該改善措置の効果を確認するための濃度測定を行い、その結果を評価すること。

(2)上記①で作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合及び上記②の測定評価の結果なお第三管理区分に区分された場合の義務

①個人サンプリング法等による化学物質の濃度測定を行い、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。(告示事項)

②①の呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること。(告示事項)

③保護具着用管理責任者を選任し、(2)及び(3)の管理、作業主任者等の職務に対する指導(いずれも呼吸用保護具に関する事項に限る。)等を担当させること。

④(1)①の作業環境管理専門家の意見の概要及び(1)②の措置及び評価の結果を労働者に周知すること。

⑤上記措置を講じたときは、遅滞なく当該措置の内容について所轄労働基準監督署に届け出ること。

(3)(2)の場所の評価結果が改善するまでの間の義務

①6月以内ごとに1回、定期に、個人サンプリング法等による化学物質の濃度測定を行い、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

②1年以内ごとに1回、定期に、呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること。

(4)その他

個人サンプリング法等による測定結果、測定結果の評価結果、呼吸用保護具の装着確認結果を3年間(粉じんに係る測定結果及び評価結果については7年間)保存すること。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?