【DeNA】長期契約提示は、選手への信頼関係の賜物

球団史に例を見ない複数年契約者の多さ

12月22日に今永昇太選手が契約更改したことで、ベイスターズは全選手の契約更改が完了しました。

特に目を引くのが、複数年契約を結んだ選手が数多くいたことでしょうか。

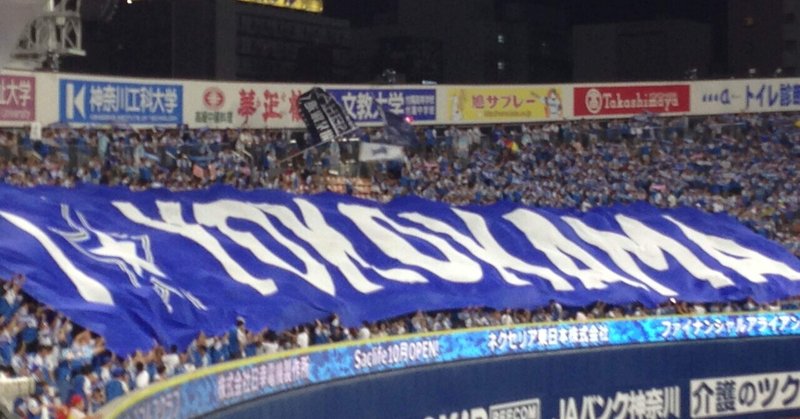

今期去就が注目されていた宮崎敏郎選手は6年もの長期契約で「生涯横浜」を宣言。ファンを大いに湧かせました。

宮崎選手の6年契約を皮切りに、来年FA権を取得見込みだった三嶋一輝選手が3年契約、桑原将志選手が4年契約でそれぞれ契約更改。加えて大和選手とは2年契約を結び、国内FA権を有していた山﨑康晃選手も残留を表明。

更に更に、今期契約が切れるタイミングであったエスコバー選手とは2年契約、来期以降の去就が不透明だったオースティン選手が実質的な四年契約を結び来期以降もベイスターズで活躍することとなりました。

ベイスターズファンにとってはまさに、薔薇色のオフを迎えていることでしょう。

ただ、一つ疑問が残ります。

何故ここまで複数年契約を提示出来たのか。

こんなに複数年契約を連発して今後の球団運営は大丈夫?

昨今球界を取り巻く経済面や選手がプレーする環境面、そして今回契約延長を果たした選手個々のメンバーを見ていくと、決してDeNAはどんぶり勘定で複数年契約を結んでいるわけでないことが見えてくるのです。

さぁ、まずは球界を取り巻く経済面から見てみましょう。

コロナ禍は球団経営も圧迫している。

12月21日付日刊スポーツにて、「12球団決算を読み解く。」という記事が掲載されました。

こちらの記事を読むと、球団単体での決算を非公開としている巨人、中日を除き、10球団のうち7球団が昨年の決算で赤字に転落しています。

巨人戦の放映権料をアテにしていた時代はとうに過ぎ、現在各球団の収益の柱は主に下記の三つに分類されます。

①観客を呼び込むことで得られるチケット収入

②球場、スポンサーからの広告収入

③グッズの販売から得られる収入

長引くコロナ禍はシーズン通じて尾を引いており、①のチケット収入は無観客試合や上限設定によって各球団大きく収入を落とすこととなりました。

そして今期決算においても、観客動員数は上限が設けられた試合が殆ど。

コロナ前の観客動員には遠く及ばないことから、昨年と同様に厳しい数字が並ぶのではないか、と思われます。

コロナ禍においても二期連続黒字計上を果たしたのはDeNAだけ

このコロナ禍の状況下にありながら二期連続で黒字計上を果たした球団があります。

横浜DeNAベイスターズです。

19年度決算の当期利益が15億2500万であるのに対し、20年度において5億2400万と前年比で減少したものの黒字確保を果たし、利益剰余金は47億から52億へと上積みを果たしました。

横浜スタジアムの指定管理者となり広告収入等の収益が安定、コロナ禍においてもスポンサーが離れなかったことが損失幅を抑えられた要因の一つであると考えられます。

また、スタジアムに客を呼び込めなくとも、従来から行っていた球団直営レストランの収入やインターネット配信の充実化、NFT事業への参入と新しい試みを打ち出しており、危機的状況を予見し積み上げた利益剰余金の更なる上積みを成功させています。

先に述べたように、各球団経済事情が芳しくない中で、DeNAは比較的損失を抑えられ、金銭的に比較的融通が効くようになったことは間違いないでしょう。

コロナ禍による球団経営が悪化しているチームが散見されると、選手側もそれを肌感覚で感じられるようになります。野球をプレーする環境を変えるか否か、選手にはFA権という権利がありますが、ここ数年FA権を行使した選手数にも変化が訪れています。

FA権を行使し移籍する選手が減少基調

2018年は当時オリックスの西勇輝選手が阪神へ、広島の丸佳浩選手が巨人へと移籍。計4人の選手がFA権を行使し他球団へ移籍。

2019年には当時楽天の美馬学選手がロッテへ、ロッテの鈴木大地選手が楽天へ移籍。メジャー挑戦を果たした西武の秋山翔吾選手含めてこちらも計4人選手がFA権を行使し他球団へ移籍している。

しかし、コロナ禍の始まった2020年から状況は一変します。FA権を有し、昨年の目玉と目されていたヤクルトの山田哲人選手が7年という超大型契約を結び残留すれば、小川泰弘選手も残留。

結果として20年にFA権を行使して移籍をしたのはDeNAから巨人に移籍した梶谷隆幸選手、井納翔一選手の2名のみ。今年は更に減り、中日からソフトバンクへ移籍した又吉克樹選手のみと、例年になくFA権行使して移籍する選手の少ないシーズンが続いています。

大型契約を結ぶ選手がいる中で

FA権行使による他球団への移籍が減るなかで、コロナ禍以前から反比例するように増えたのが宮崎敏郎選手が結んだような長期大型契約です。

先に述べたようにヤクルトの山田哲人選手は7年推定35億の超大型契約を結び、DeNAの宮崎敏郎選手は6年推定12億、楽天の則本昂大選手も2019年オフに7年推定20億円で契約しています。今年で言えばベイスターズだけでなく、広島カープの大瀬良大地選手、九里亜蓮選手が共に3年契約で再契約。FA権取得選手が所属球団と長期契約を結んでいます。

ただ、今回ベイスターズが行った長期契約が球界のトレンドかと言うと、そうではありません。

パリーグの一部球団に対し、年俸交渉が強引過ぎやしないかと選手会から抗議を受けたことがニュースとなりました。

更に、日本ハムファイターズが若返りと年俸削減を目的とし、今期盗塁王を獲得した西川遥輝選手をはじめ、チームの中心選手として活躍してきた大田泰示選手、秋吉亮選手に対し来期の契約の意思表示を行われない「ノンテンダー」としたことも大きな話題となりました。

各球団コロナ禍により財政事情が悪化し、今年は巨人と阪神がFA獲得交渉には臨まないことを早々と表明。ノンテンダーによって主力であっても来期の契約が不透明となる可能性がある。FA権を行使しても手を挙げてくれる球団が現れるか分からない。

FA権を有していたとしても、行使せず長期契約を結び残留する。外から見れば「保守的」な選手の増加はコロナ禍と密接に結びついていると言っても過言ではないでしょう。

DeNAが長期契約を結んだ選手の「頑丈」さ

次に、ベイスターズが今オフ長期契約を結んだ選手個々を見てみましょう。

3年以上の長期契約を結んだ日本人選手は宮崎敏郎選手、桑原将志選手、三嶋一輝選手の3人。

宮崎敏郎選手は2017年に初めて規定打席に到達すると、そこから五年連続で規定打席をクリア。

桑原将志選手は19年、20年は規定打席到達を逃していますが、不調に陥ったことが原因でありファームで研鑽を積み今年結果を残しています。

三嶋一輝選手も四年連続で40試合登板を果たし、3人とと大きな怪我なくFA権を取得、又は取得見込みでした。

長期契約ではありますが、単年毎の推定年俸で見れば宮崎選手が二億。年俸変動制ながら桑原選手、三嶋選手は1億数千万程度。

仮に彼らが近い将来、FA権を行使し他球団とのマネーゲームとなった場合、単年一億数千万という提示では間違いなく他球団への流失は避けられなかったでしょう。

試合に出続ける頑丈さを買い、FA権取得前に先手を打ち長期契約を提示したことにも納得がいくように思います。

今後彼らが怪我なくベイスターズでプレー出来るかどうかがこの長期契約のカギとなるでしょう。

まとめ

① 経済的に各球団財政状況が厳しい中、DeNAは比較的懐が暖かい

② コロナ禍によって各球団FA選手の獲得には消極的姿勢を見せている。

③仮に数年後コロナが収束し、FA移籍が活発化した場合、マネーゲームとなることを避けたい。

コロナ禍による球界に漂う閉塞感、だからこその選手への信頼関係構築。

今オフ以降の戦力流失をここまで回避できるとは正直思ってもいませんでした。

来年はベイスターズ、良い夢を見たいものですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?