わし流 にいがたブラタモリ日記 その4 「亀田砂丘の遺跡 〜古墳時代編〜」

古墳時代の遺跡の数が少ないのは、古墳時代の短さがあるのかな? 縄文時代は1万2200年間、弥生時代は1050年間、そして古墳時代はというと350年間だ(資料によって誤差あり)。

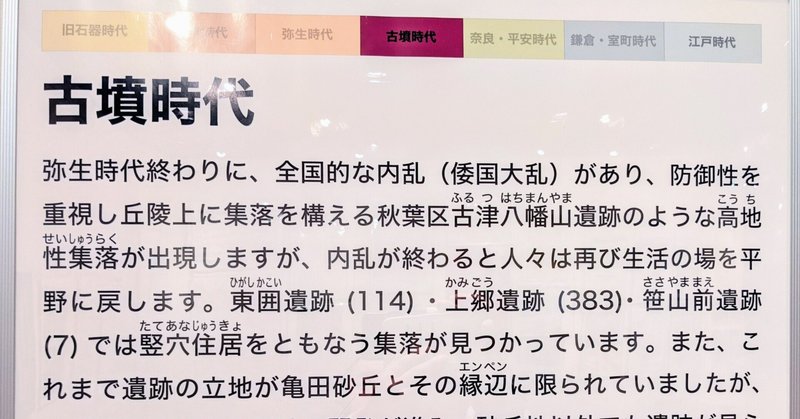

また古墳時代では「全国的に内乱(倭国大乱)があり、防御性を重視し丘陵上に集落を構える」とある。なんと内乱の防御という理由で秋葉区古津付近に集落ができたという。

たしかにあの辺りは小高い山がある。おそらくその内乱も、この亀田砂丘の遺跡の少なさに影響しているのかな?

ついでながらその秋葉区から発掘された遺跡は「古津八幡山遺跡」といって、新潟県最大の円墳が造られたそうだ(現在は復元されたもの)。おおおッ、これは行ってみたいッッ。

またこれまでの遺跡は亀田砂丘とその周辺に限られていたのが、低地の開発が進み、砂丘以外でも遺跡が見られるようになったという。人びとの生活の中心が砂丘から低地へと広がっていったんだな。

「亀田はロマンだッ✨」

………………………………………………………

秋葉区の古津八幡山遺跡には新潟県最大級の円墳が造られたという(現在は復元したもの)。ここはぜひ行ってみたいのう。

また弥生時代までの生活の中心は砂丘の上だったが、古墳時代から少しずつ低地にも人が住み始めたようである。

古墳時代の遺跡。亀田砂丘以外にもポツポツと発掘される。人びとが低地にも住み始めた痕跡だな。

東囲遺跡(ひがしかこいいせき)。茗荷谷・大渕付近で発掘。この時代から人びとが低地に住み始めたのがわかる。そしてこちらの遺跡には竪穴住居の痕跡が見つかったという。

竪穴住居とは、地面に穴を掘ってその上に屋根を架した半地下の住居。新しく壁を作る必要がなく、作りやすい。また半地下の空間は保温性が高く、夏は涼しく冬は暖かくすごせる利点があるそうだ。

ついでながら、「竪穴住居」はワシの頃は「竪穴式住居」って習った。いつからか「式」がなくなって、現在の教科書はみな「竪穴住居」となってるんだそう。いやはや、ワシもジジイになったのう。

上郷遺跡(かみごういせき)。横越の PLANT-5 や蔦屋などがある付近。こちらも低地で、人びとは生活を砂丘から低地に移していったことがわかる。

居屋敷遺跡(いやしきいせき)。横越の沢海、北方文化博物館付近。こちらからは古墳・平安・鎌倉・室町・江戸と、多岐にわたる土器や陶磁器が発掘されたようだ。時代をまたいでほんとうに長い間、人が住んだ土地なんだな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?