わし流 にいがたブラタモリの旅 その11 「古津八幡山遺跡 ③ 〜古墳編〜」

古津八幡山集落をかこむ環濠の外側から、方形周溝墓(ほうけいしゅうこうぼ)という墓が3基見つかったという。

有力者の墓と考えられてるようだが、その中の一つからは棺も見つかったんだな。そして中からは短剣と矢じりが見つかっている。どうやらムラの長にそえられた品と考えられているらしい。

(前方後方形周溝墓)

標高がもっとも高いところに1基だけ、墓道が発達した四角い墓が見つかったそうだ。これは前方後方形への進化の過程での中間の形って言う理解でいいのかな?

例えるなら、イナダ → ワラサ → ブリ のワラサってことか?? ま、あまり専門的になってくるとようわからんけど。

地面のところに簡単な説明が書かれたボードがあったのだが、今となっては方形周溝墓と書いてあったか、それとも前方後方形周溝墓だったか忘れてしもたわ。

形を見ると前方後方形周溝墓っぽいんだけど、ま、そこは素人のワシ、ようわからん(汗)

こんどまた来たときに確認だな。

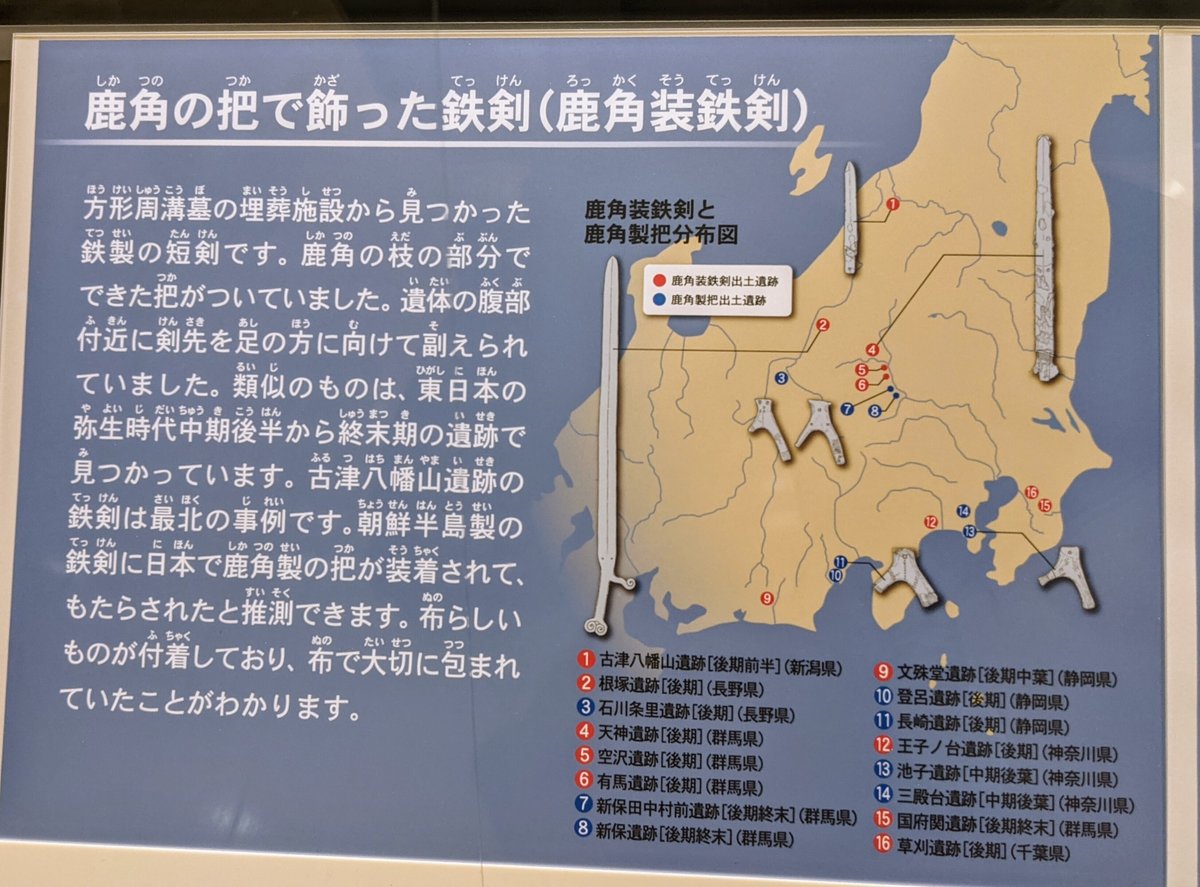

有力者の棺の中からは鉄製の剣が発見される。これはなにも古津八幡山遺跡だけではなく、全国でちらほらと確認されてるようだ。これらは朝鮮半島から伝わってきたらしい。

いやこれね、鉄ってのは日本の歴史の上で非常に重要なんだな。このときはまだ朝鮮半島製のようだが、時代がすすむと日本人は自ら鉄を操るようになり、日本刀などの武器を作るようになるのだ。

また鉄砲が伝われば、日本人はあっという間にそれを真似てたくさんの鉄砲を作る。一説によれば、日本人はたくさんの刀や鉄砲を作って、自ら自在に操った民族だったため、西洋人から恐れられて植民地にならなかったらしい。

大航海時代に西洋の植民地になった土地の民族はみな、武器は木製の弓矢や木製の剣だったっちゅうからな。ま、そのへんは専門家じゃないから知らんけど。ただそう聞いただけ。

(左は実物、右は復元)

先人はこれを真似て鉄製の剣をつくるようになり、それがのちに日本刀へと変化していったんだな。たぶん……。

そのあたりの歴史もこれから勉強していきたい。

古津八幡山遺跡から300mほど離れた丘の上から、特殊な縄文の土器や砥石などがまとまって出土したらしい。居村遺跡という。その特長から東北のものと推測されるようだ。

東北から米や鉄器をもとめてやってきたのでは、と考えられている。このように人びとが移動することによって、文化や文明が伝わって全国へと広がっていくんだな。

古津八幡山古墳は直径60mの円墳で、新潟県最大の古墳だという。幅8mの濠が掘られ、その土を盛って作られたようだ。

新潟県最大ってんだから、埋葬された人物はそうとうな有力者だったんだろうな。

弥生時代終末期になると、丘陵の上にあった集落は廃絶され、人びとは低地に生活の場を移していったそうだ。もともと丘陵の上は稲作に不向きだったことと、なんといっても倭国乱が収まったからなんだな。

そしてできたのが丘陵のふもとにある舟戸遺跡である。このように古津八幡山集落の人びとが舟戸集落へと移動してから150年後、空いた丘陵の上に古墳をつくったのが古津八幡山古墳なのである。

ま、争いが収まって平和になったことはいいことじゃが、なんで収まったんだろ。争いを収めるって大変で、なかなかむずかしいぞ。え、もしかして卑弥呼?? って、いや、適当に言っただけ。

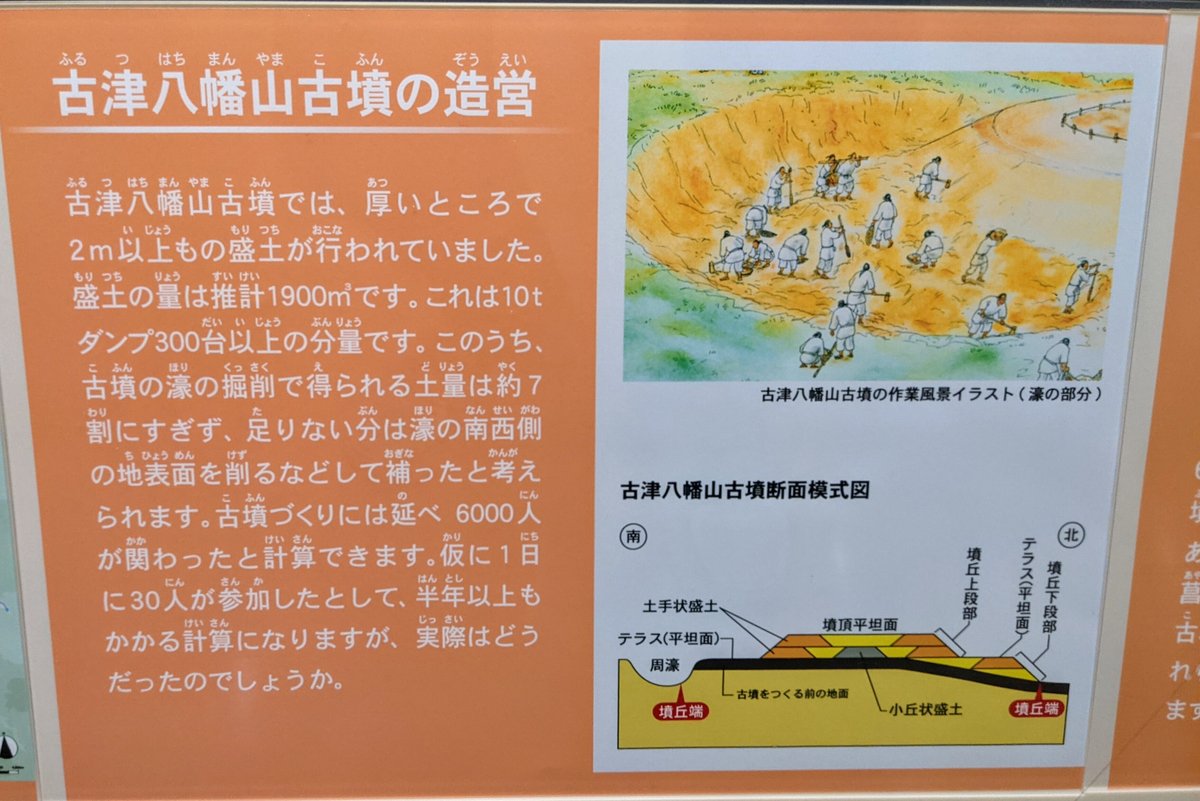

古墳は厚いところだと2m以上もの盛土が行われていたという。人間の身長より高いぞ。その土は濠の土ではまかなきれず、ほかのところの地表を削って補ったとか。

それらの土の量からざっくり計算すると、半年以上かけての造営作業だったことがわかるそうだ。イラストを見ればわかる通り、木製のスコップとクワだけの人海戦術。たいへんな作業だったんだな。

おおおッ、古墳の形にはどうやら序列があるようなんだな。へぇ〜、形の違いなんてのはその土地の文化の違いかな? くらいにしか思わなかったけど、いや、これは形って重要だぞ。

また新潟県の古墳の大きさランキングがあるけど、見よッ、古津八幡山古墳は堂々の一位であ〜る。

ほかの古墳を見てみると、弥彦村も西蒲区みたいなもんだから、そう考えると西蒲区多いな。出土した遺跡の量も断トツ一位だったから、やっぱ西蒲区すげぇな。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?