応用編 第2問(2023年5月)#FP1級への道

おはようございます。🐤

第2問のなんじゃこれ!はローソク足と、えっと、い、イールド・スプレッドです。

イールドスプレッドがTwitterでは若干話題になっていたようですが、これを知らないのは単に勉強不足です、過去問に出てます。

なんてウソです!

確かに2015年に出てるって、8年も前やん! テキストにもイールドスプレッドなんて出ていません! 知らんよそんな言葉、ほんとやめてよ試験のための試験は……(つд⊂)エーン

問22 株式の投資指標 2015年9月学科試験|FP1級ドットコム (fp1-siken.com)

ローソク足

ローソク足はそんなに難しくなくて、株やってる人なら誰にも習ったことがなくてもなんとなくわかりそうです。この動画を見ればわかりやすいと思います。

これだけではなんなので、ざっと説明します。

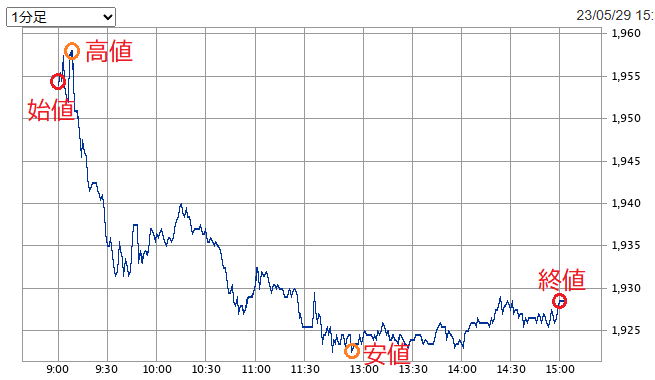

株価は上がったり下がったり、毎日値動きします。1日の中でもたくさん値動きをします。図は1日の値動きの例です。

値動きの中で、この株式の特徴を大まかにつかむために大事な数字が4つあります。

始値(はじめね):1日の初めに取引された価格

高値(たかね):1日の中で一番高い取引価格

安値(やすね):1日の中で一番安い取引価格

終値(おわりね):1日の最後の取引価格

この4つをひと目で表すことができるのが「ローソク足」です。ローソク足はたった一本のローソクで、この4つの価格を表すことができます。

図の上の方の絵のように、始値よりも終値の方が高いと、その日は株価が上がったねということで「陽線」といいます、株価が上がるのは良いイメージだから「陽」ですね。パソコン画面だと赤色で表すことが多いです、昔の新聞とかのメディアだと白黒なので左のように、白い四角から線が飛び出てるイメージです。ローソクに見えるかも。

反対に、始値よりも終値の方が安くなると、その日は株価が下がったねということで「陰線」といいます。そして、それぞれのローソク足の上や下に伸びている線を「ヒゲ」といいます。私はひらがなで書きましたがたぶんひらがなでもOKだと思います。

あと、移動平均もちらっと出てきましたね。1日のうちで4つの大事な価格があるとさっき書きましたが、その中でも一番大事なのが終値です。なぜ大事かというと、取引終了から翌朝の取引開始までずっとその価格で止まっているから、人の目に一番触れやすいからです。新聞にもこの価格が載ります。いろんな計算もこの価格で行うことが多いです。

毎日「その日までの5日間の平均価格」を記録して、その価格でグラフを作ると、最新の値動きよりもちょっと遅れた値動きを表すラインができます。

上の図の緑色の細い線が(見える?)5日移動平均線で、ここから現在値が大きく離れた時は、その平均線に戻る可能性が高いということで、こんな線が株式の売買の目安に使われたりもするのです。

問題の場合、6日目終了時の5日単純移動平均ということなので、5日間の終値をそれぞれ足して4200、5で割って840が正解ということです。

イールド・スプレッド

イールドっていうのは直訳すると「利回り」です。

スプレッドは「差」のことです。

で、何の差かというと、狙っている株式の益回り(1株あたり利益を株価で割る)と、ごくごく安全な一般的な投資商品との利回りの差です。ごくごく安全で一般的な投資商品は10年物の長期国債の利回りを使うことが多いです。計算方法は諸説あり、いろいろなのですが一般的には長期国債の利回りからターゲットの株式の益回りを引きます。だから答えはマイナスになって正解なのでした。

ポイントは「株式益回り」をどう計算するかです。油断すると「配当利回り」を計算したくなるんですが、わざわざ「株式益回り」と書いてあるので推察が大事です。ここでは「純利益=54,000」を総株式数600万で割って「90円/株」、それを株価で割った11.25%を使います。

そして、イールドは3年/5年/10年の中から「10年」を選ぶという2段構えのクイズでした。

イールドは10年、株式益回りは「1株あたり純利益/株価」よし覚えた!

サスティナブル成長率

ここは問題ないでしょうか。サスティナブルって…とか言いながら丸暗記していませんか? 式の意味を考えると暗記しなくてもストーリーで試験中に紐解いていけるので、ちょっとだけお話します。

サスティナブル成長率=ROE×(1-配当性向)

ROEは、Return On Equity(リターン・オン・エクイティ)直訳すると「自己資本の上に利益」ということです。

利益が分子にあるから、利益が高ければ高いほどROEは高くなります。

自己資本が分母にあるから、小さい資本金であればあるほどROEは高くなります。

サスティナブルは「持続可能」という意味です。ROEが高いということは「小さな資本金で」「高い利益を上げられる」ということなので、いかにも持続しそうな良い会社の雰囲気があります。

さらに、(1-配当性向)というところは「配当性向」が小さいほどこの部分の値が大きくなります。これは「配当が少ないと、その分自分の会社への設備投資や商品の研究開発に使ってくれてるかもしれない」という期待的な意味あいから、これが高いとサスティナブルだなと解釈しているのです。

ほんとは、儲からなくてカツカツだから配当できないだけかもしれないけど、そんな会社はROEが小さいはずなので、ROE×(1-配当性向)は結果として小さくなります。つまり、ROEと(1-配当性向)が同時に大きくないとサスティナブル成長率は高くなれないということです。

類似業種批准価額

類似業種批准価額が今回は出ませんでしたね…肩すかしでした。

ちなみに類似業種批准価額の各数字はどこから来ているか見たことありますか? 国税庁が毎年発表していますよ、ごくろうさまです。

まとめ

というわけで第2問の解説をやってみました、第2問は普通でしたか?

いや、普通じゃないか、ローソク足がここまでクローズアップされるのは歴史上初めてですし、イールド・スプレッドの計算をさせるのも初めてです。そもそもイールド・スプレッドなんてテキストに載ってないじゃないか、まったく…。

第2問をまとめると、ローソク足とは、1本の線で株価の大事な4つの価格「始値」「終値」「高値」「安値」を示すことができる便利なツールです。

イールド・スプレッドは、直訳すると「利回りの差」です。利回りは、一般的には10年物長期国債の利回りと、株式益回りというものを使います。配当利回りじゃなくて、純利益を使うのがポイントでした。あと、マイナスになるのを恐れずにいきましょう。

というわけで、今日の記事が参考になりましたらいいねボタン、またnoteやTwitterのフォローもお願いいたします。一緒にFP1級合格を目指しましょう。

それではまた、FP~(@^^)/~~~

余談:配当割引モデル

と、書き終わったつもりでしたが、少しだけ。配当割引モデルはみなさんきっと興味ないですよね。わりと計算簡単だし、今回も数少ない点数をとれたポイントではないでしょうか。

ここからはせっかく理解されているみなさんには余計な、無駄で、害にしかならない話かもしれません。計算好きで興味がある人だけ見てください。

さて配当割引モデルはきんざい氏のテキストでいうとD-9に書いてあります。

配当割引モデル:予想配当を期待利子率(期待割引率)で割る

たぶん内在価値=理論株価というイメージなのでしょう。今回の場合は1株当たり予想配当が30円、期待利子率が3%(=0.03)なので、30÷0.03=1000円が正解でした。

さて、ここでちょっと考えてみてください、期待利子率って何だと思いますか?

「期待利子率」なので、期待される利子率、つまり投資家がその株式を買うことで得られる利子の率というイメージがわきませんか、私はわきました。

え? 利子が高いと、その株価は安くなるの?

これって不思議に思ったことないでしょうか?

これはテキストが悪いと私は思います。きんざいさんはすごく素敵なテキストを作っておられるんですけど、ここだけは説明が足りないと私は思っています。ここは期待利子率ではなく「割引率」という言葉を使った方が良い。

株式の定額配当モデルでは、毎年一定の配当がもらえると仮定します。つまり、800円の株価に対して30円の配当が今後ずっと何年も何十年ももらえるとするのです。

毎年30円の配当が永遠にもらえるなら、100年たてば3000円だし、10000年たてば300,000円だし、その理論株価は無限大なのではと思いませんでしたか? 私は思いました。株価が無限大なんてありえない、そこで登場するのが割引率です。

例えば問題文のように割引率が3%だとします。これは1年後の30円の価値が、およそ29円になっていることを意味します。

1年後の価値=現在の価値×(1-割引率)

つまり、1年後の30円の価値=30×(1-0.03)=30×0.97=29.1円

仮に配当金が30円でそれが永遠にもらえるとして、この調子でどんどん計算するともらえる配当の価値は次のようになります。

2年後=30×0.97=29.1

3年後=29.1×0.97=28.227

4年後=28.227×0.97=27.38019

…

50年後=6.74429×0.97=6.54196126

…

100年後=1.470696×0.97=1.42657524

という具合に、もらえる価値はどんどん減っていきます。30円もらえるのは確かなんですよ。でも100年後の30円は、現在の1円ちょっとの価値しかないという意味です。そして、もらえた配当の累計の価値はどんどん増えるスピードがにぶっていき、どんどんある値に近づきます。

上のグラフのように、累計の価値は30円/0.03=1000円に近づいていきます。ずっと30円もらえても、価値が無限に増えていくわけではないというのがわかると思います。これが3%の割引率の世界で配当金30円の株式がもつ現在価値=1000円という意味なのです。

というわけで、この式の意味が少し深く理解できたでしょうか。

まとめると、「期待利子率=割引率」と考えた方がわかりやすくて、割引率はその株の利子とかじゃなくて、将来配当としてもらえる額を現在の価値に割り引いたものの合計額ということになります。

ここまで読んでいただけたら「なぜ利子率が高くなるとその株価は安くなるの?」という疑問にもニヤニヤしながら半笑いのドヤ顔で答えることができるかと思います。よかったですね。😊

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?