【ネタバレ有】艦これ同人誌『僕から逃げてよ 完全版』感想。あるいは善と美について。【サークル:レモンの花咲く場所】

6.41

(倫理と美とは一つである。)

──L・ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』より

この同人誌が手元に届いてから、もう数ヶ月経っている。

僕の中で整理するのに、それなりに時間がかかった。

とはいえ纏まり切ってるわけではないし、纏まり切るつもりもない。

僕は啓蒙というものが嫌いだし、この本は快刀乱麻にばさりばさりと語って切ってしまって良いものでもない。

僕はこの本について、答えなどと言って騙るのが酷く恐ろしい。

なので、多少読みずらいかもしれないが、都度思った事をここでは書いていきたい。

この同人誌の紹介文には以下のように書いてある。

── 愛と苦悩と救済の物語。

この同人誌の中表紙には次のように書いてある。

──I dreamed a dream.(夢やぶれて。)

1.あらすじ

一応の注意喚起として、ここから先に全体のあらすじを述べる。

タイトルにもある通り、この記事はネタバレを前提にしたものであり、それについて一切の配慮をしない。

2021年12月30日現在、こちらの書籍は販売されておらず、そもそもこの記事を書くのが遅すぎて、こんな注意は今更すぎるような気もするが、双方のリスクヘッジとしても書いておくに越したことはない。

というわけで、再販を待つ人、買ったけど積読してる人は、その旨注意して欲しい。

舞台は道ノ端鎮守府。

上等整備兵である萩野直人は、社会に受容されない小児性愛をひた隠し、大口主砲の整備士として働いていた。

ある日、故あって小型艦の日振の担当をすることになった直人。

過ちを犯さぬように努めていた直人にとって、小さな女の子の担当になった事は困惑の種であったが、日振と直人は次第にその距離を縮めていく。

そんな最中、とある戦闘で日振は大破する。

自身の整備に完璧の自負があった直人は、司令官である提督に指揮の不備を訴える。

それを承けた提督は日振の意識回復後のメンタルケアを直人に任せる事にした。

しかし、子供そのものの見目である日振が前線に出て戦うことに疑問を感じた直人は、日振の身体の修復完了後、意識回復を待たずして、無断で鎮守府から連れ出してしまう。

意識が戻った日振に対し、世界の不条理、日振が戦うことの不必要さを説く。

しかし日振は、いずれ鎮守府に帰ることを伝える。

自身の最善を受け入れてもらえず、後悔に駆られる直人。

そんな直人に、日振は嬉しいと伝え、キスをし、

そして───────

後日、直人は除隊処分を受ける。

日振とは二度と接触できなくなった。

二人の距離が縮まるきっかけとなった日振の

ブロマイド、それを落としたことにも気がつかない直人を最後に、この物語は終わる

2.人はいかにして世界の善を得るか

僕が思うに(あくまで"思うに"、に留めておきたい。)、この本は善と美についての物語であったと思う。そしてこの二つは別のものではなく、一つのものであるとも。

自分にとっての善と美、世界にとっての善と美。

この内と外との折り合いがつかない人間の救い。それは一体なんなのか?という話であると認識している。

しかしそもそも、何故萩野直人は、世界と折り合いがつかなくなってしまったのか。

いや、もっと言えば、何故折り合いがつかないと"認識してしまっている"のか。

僕の中で、この問いは救いと繋がっている。

冒頭にも述べた通り所感に過ぎないものだが、ここから述べていこうと思う。

さて、人は世界をどのように学ぶだろうか。

人はどのようにして自分を──自分の位置を──学ぶだろうか。

抽象的な問いのようにも思えるが、僕としてはそんなに難しい話ではないだろうと思っている。そして多くの人も行き当たる考えであろうとも。

僕の答えは即ち、『他者との交流の中で学ぶ』と言うことである。

産まれたての赤子には、いかなるボーダーラインも無い。

刺激だけが存在し、一切の全てが曖昧。

混沌の坩堝の世界である。

成長とは、ボーダーライン、世界の輪郭の取得である。

それはもっぱら『言葉』であり、『言葉の意味』である。

あれはブーブーであり、それはワンワンである。そういった可愛らしいオノマトペから世界の形成が始まり、やがて人々との関わりの中で、善悪をも学んでゆく。

そうして得られる世界の輪郭は、何も視覚や聴覚などで捉えるものばかりでは無い。

出来ること、出来ないこと、感情、思想、心情、主義──即ち、自己も次第に得ていく。

そうして発見した自己が、学んだ世界、学んだ言葉たちの連なりと調和が取れていれば、それはきっと幸いな事だろう。実際、直人は過去に褒められた工作の腕を、そのまま食い扶持に活かしている。

だが大抵の場合、人は何かしら世界と折り合いがつかないものだ。食い違い、行き違いのない人生は稀も稀であろう。

萩野直人という青年に至っては、その不幸を更に煮詰めてしまっていた。他者との交わりの中で、自己の欲望、自己の思う事、それらの意味が悪であると学んでしまったのだ。

彼は自分が悪であると学んでしまったのである。

悪とは、あってはならざるもの。

彼は何よりもまず、彼の主観において、彼自身があってならざるものだったのだ。

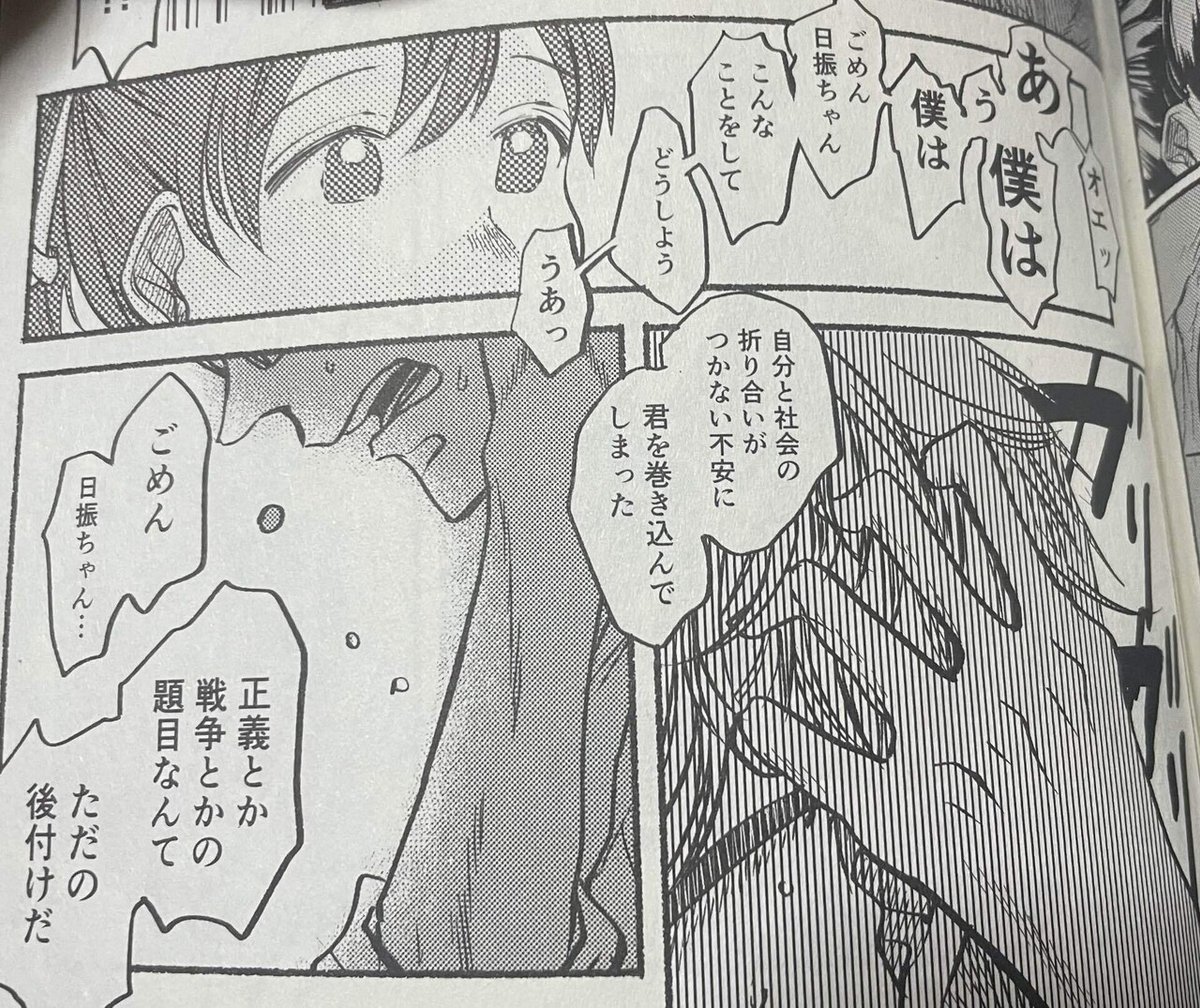

『僕から逃げてよ・完全版』より

2.救いのありか

だからと言って、人は今日明日今すぐにでも自死してしまえるわけでもない。

萩野直人だって生きていた。

だが、そうして生きている人にとって、救いとは何であろうか。

何が善で、何が美か。

人が世界から何を学ぼうとも、人は結局主観の中でしか生きられない。

だが、内なる衝動を否定され続けてきた彼にとって、自分個人に宿る最善などもはや信じるに値しない。

善も美(性的指向)も独りよがりだ。

そんな世界に生きる人間は、どうしたら救われるのだろうか。

そんな世界は、単なる現ならざる夢なのだろうか。

結論から言えば、その解は『完全な夢ではなくす』事だろう、と思う。

現実味というものを科学性に──自然科学ではなく、手法としての科学──頼るとするならば、それは即ち『再現性』と『一般性』に頼るということになるだろう。

その人独り、あるいは同好の士だけが持ち得る善や美というものは、後者である一般性に欠ける。つまり、夢である。

それを、少しでも夢から現実に度合いを近づけるには、その外にある者の理解と肯定が必要だろう。

日振は、直人の性欲を理解しながらも好意を伝え、彼自らが否定した最善を「嬉しい」と述べた。

その想いが、言葉が、二者間で共有された。その時点で、彼の中の善と美は『完全な夢』では無くなる。

僕はきっと、救いとはこのことを指してるのだと思う。

だがしかし、それでも、夢は夢である。

神ならざる身では、全ては相対化から逃れられない。

より現実の度合いが強いモノと相対化された時、彼と彼女の善と美は、夢になってしまう。

日振、彼女自身も語る様な、波間のあぶくに消える様な、ほんの一瞬の、淡い夢。

夢やぶれて、である。

3.夏が去って、冬になって、それでも春は

正直に言えば、僕は脳みそお花畑だし、見かけがいいものが大好きだし、天気の子とか大好きである。

世界なんか軽率に破壊してしまって良いと思う。

そういう僕の理性的ではない部分にとっては、この物語は救いというにはあまりにも厳かだ。

だがしかし。

二人は結ばれて末長く円満に暮らしましたとさ、などという事実になればそれでいいのか。

事実が、人を救うのか。

そうではない。

たしかに誰かが、自分の信じた善と美を受け入れてくれたこと、肯定してくれたこと。

それは自分一人が見る完全な夢ではなかったこと。

その認識が、萩野直人を世界の中で存在させてくれる。

地に足をつけて、襲う冬から来る春まで、歩ませてくれる。

救いというものは、きっとそう言ったものこそが、何より肝要なのだ。

これを飲み下し、消化するまで、長い月日が必要だったが、年が明ける前になんとか書くことが出来た。

今はひどい金欠の状態にあり、どうやら続編が描いてあるらしい合同誌も手に入ってないが、できれば手に入れて、見届けたいと思う。

彼のその後の、足跡を。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?