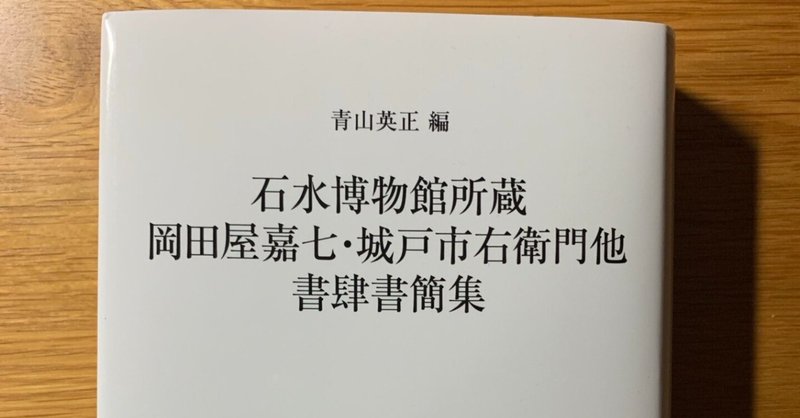

青山英正編『石水博物館所蔵 岡田屋嘉七・城戸市右衛門他書肆書簡集』(和泉書院)

青山英正さんが編纂した『石水博物館所蔵 岡田屋嘉七・城戸市右衛門他書肆書簡集』(和泉書院)が出ました。

江戸時代の本屋さんが、上得意で蔵書家の顧客である川喜田遠里と石水へ向けて出した手紙なんですから、これが面白くないはずがない。

しかも数が圧倒的。江戸の岡田屋嘉七(あの小津桂窓(久足)が「日本一」「海内一」と評した本屋)からの手紙が65点、京都の城戸市右衛門からが180点! 大坂の藤屋善七からが16点、ほか6書肆の少ないながら(いや少ないからこそ)貴重な手紙が計10点、すべてあわせて271点もの新紹介書簡です。

その数、内容の濃密さ、そして各地域各書肆にわたる多彩さ、はっきりいって、この方面の研究レベルを何段も引き上げる、画期を成す書簡群だといえます。

その魅力と価値は、青山さんによる解題を読めば、よくわかります。

この解題! 表現が適切かどうかわからないのですけど、ぱっと頭に浮かんで離れないのが、「鬼気迫る」という言葉。

といって、まったく煽るような書き方をしているわけではなく、学問的な意義を誠実に的確に記している結果なのですけど、その資料自体の迫力と、それを独力で編纂するという偉業をなしたゆえか、読んでいて、ぐぐぐっと迫ってきました。訴求力がすごいのです。

ぼくは研究を志して何本か論文を書いたころから、ああ、古典学者というのは、解題が書けてなんぼだな、と思うようになり、その考えはいまも変わっていません。

というのも、論文というのは、なにかひとつ、独自の見解なり観点を見つけたら、一点突破で書くことができるものですが、解題というのは、そんなアンバランスは許されず、資料の性格を熟知し、書誌学の作法に当然則りつつ、時代背景と研究史を踏まえて、過不足なくバランスよく、それでいて資料がおのずから語り出すように魅力的に書かなければならないため、書き手の真価が問われるのですね。

そしてこの解題、なんと魅力的な、資料がみずから語っている解題でしょうか。まずこれを読むだけでも、本書を買う価値はあります。

翻訳は最高の精読といいますが、同じく翻刻も最高の精読であることは、翻刻を一度でもしたことがある人は、うなずいてくれると思います。

ぼくも本書の姉妹編ともいえる『石水博物館所蔵 小津桂窓書簡集』(和泉書院)を編みましたので、青山さんのご苦労がリアルに追体験できるのですが、板本ではなく手書き、しかも手紙の翻刻ともなると、まあ、読めない字が多いのですよ。ものによっては、たった一字を数年間ずっと抱え込んでああでもない、こうでもない、と検討することもあります。

読むためには、とにかく、その人の字、書き癖に慣れるしかありません。また年代特定のためには、複雑極まりないパズルを、わずかな手がかりから、少しずつ詰めていくしかありません。この翻字と年代特定を、成果として公にできるレベルでやるには、脳内ハードディスクではだめで、脳内メモリを使うしかないのです。

つまり、長期記憶の脳内ハードディスクから呼び起こしているようじゃ閃かないので、とにかく短期記憶の脳内メモリに詰め込めるだけ文字と情報を詰め込んで、CPUが処理漏れするぐらいになる作業を、何日も、何ヶ月も連続してやって、やっと、ユリイカ! となるのですね。

ぼくがやったときも、休みをはさみつつ数年間、とくに最後は何ヶ月も連続してずっとそうしていたのですが、ぼくは178点、青山さんは271点ですよ。まったく、命を削るほどの作業です。

もちろん、苦労だけではなく、やった人にしか得られない発見のよろこびは無数にあります。その精髄を、苦労もなく読むことができるのが、この解題なのですね。ありがたや。

解題の魅力ばかり語ってしまいましたが、まあ、この本編の手紙の数々。おもしろいったらありゃしません。岡田屋書簡などは、小津への言及が多いので、もう正気では読めないぐらい興奮するのですが、そんな個人的な反応は抜きにしても、まあ、おもしろい。

数の多寡はあれ(というか「多」の数がすごすぎるのですが)、9書肆が比較できるのもほんとうにすばらしく、本屋の個性が如実にあらわれています。

さすがの岡田屋の対応ぶり、藤屋の無遠慮な押しつけがましさ、しかしやはり180点という数を誇る城戸の手紙が、内容的にもおもしろい。

川喜田からお金の入った手紙を飛脚で送ったと知らされたけれど、まだ届いていない。京都には飛脚が3軒あるので、どれかわからず、それぞれに問い合わせたら、2軒はすぐにうちじゃないと知らせてきたけど、1軒遅れて、担当のものが病気養生で取り紛れてました、と詫びてきた、とか。

あるいは、川喜田家蔵板で出した『湧蓮法師短冊帳』を他の本屋に見せると、みんな「見事」と褒めてくれるけど、ぜんぜん置いてくれない、とか。挙げればキリがないですが、なんとも当時のリアルな姿が伝わってきます。

さらに、川喜田遠里が購入した本の書名・日付・購入金額・購入先・送料などを記している「川喜田遠里書物購入控」も翻刻して付録。これもすごすぎる。

もちろん人名・書名索引も完備。見出せる書名は約1000点ですよ。しかも付録といっては贅沢すぎる「書肆別書名一覧」まであって、その本の案内・受注・納品・購入・決済・返品、そして価格や分類などが一目瞭然なのですから、至れり尽くせりです。

近世研究者必携の書簡集といえるのではないでしょうか。

なお、青山さんの解題に魅了された方は、ぜひ専著『幕末明治の社会変容と詩歌』もお読みいただきたいと思います。

心から尊敬する学兄ですので、力の入ったレビューとなりました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?