名所と旧跡

名所旧跡、とともすればいっしょにされがちな名所と旧跡(古跡)ですが、よく考えれば(よく考えなくても)別物です。

定義の厳密さはここでは置くとして、名所は、景色のよいところ、有名なところである一方、旧跡(古跡)は、歴史的な出来事などがあった場所です。

そして名所かつ古跡というところもありますが、なにしろ「見ればわかる」絶景も多い名所の方が、予備知識がいらない分、訴えかける力はつよい。とくに「映え」が席巻するSNSばやりの現代は、その傾向に拍車がかかっているでしょう。

しかし、久足の旅した跡、すなわち「久足旧跡」を追っている身としては、名所もさることながら、旧跡こそ、観光・フィールドワークの醍醐味だと感じます。

過去のある時点を意識して、むかしは栄えていたのにいまは廃れている、むかしは閑寂だったのにいまは繁華となっている、あるいはむかしと変わらずいまも栄えた/寂れたまま、とその比較対象との落差/等価に感慨をもよおすのが人間というもの。

なんといいますか、ヒッチコックのいうショックとサスペンスの差のようなもので、名所は出オチで驚かせるショック、旧跡は、来るぞ来るぞ、と予兆を示しておいて、そこにいたるまでの緊張感を持続させるサスペンス――いわばその到達への過程自体をたのしむ、という感があります。

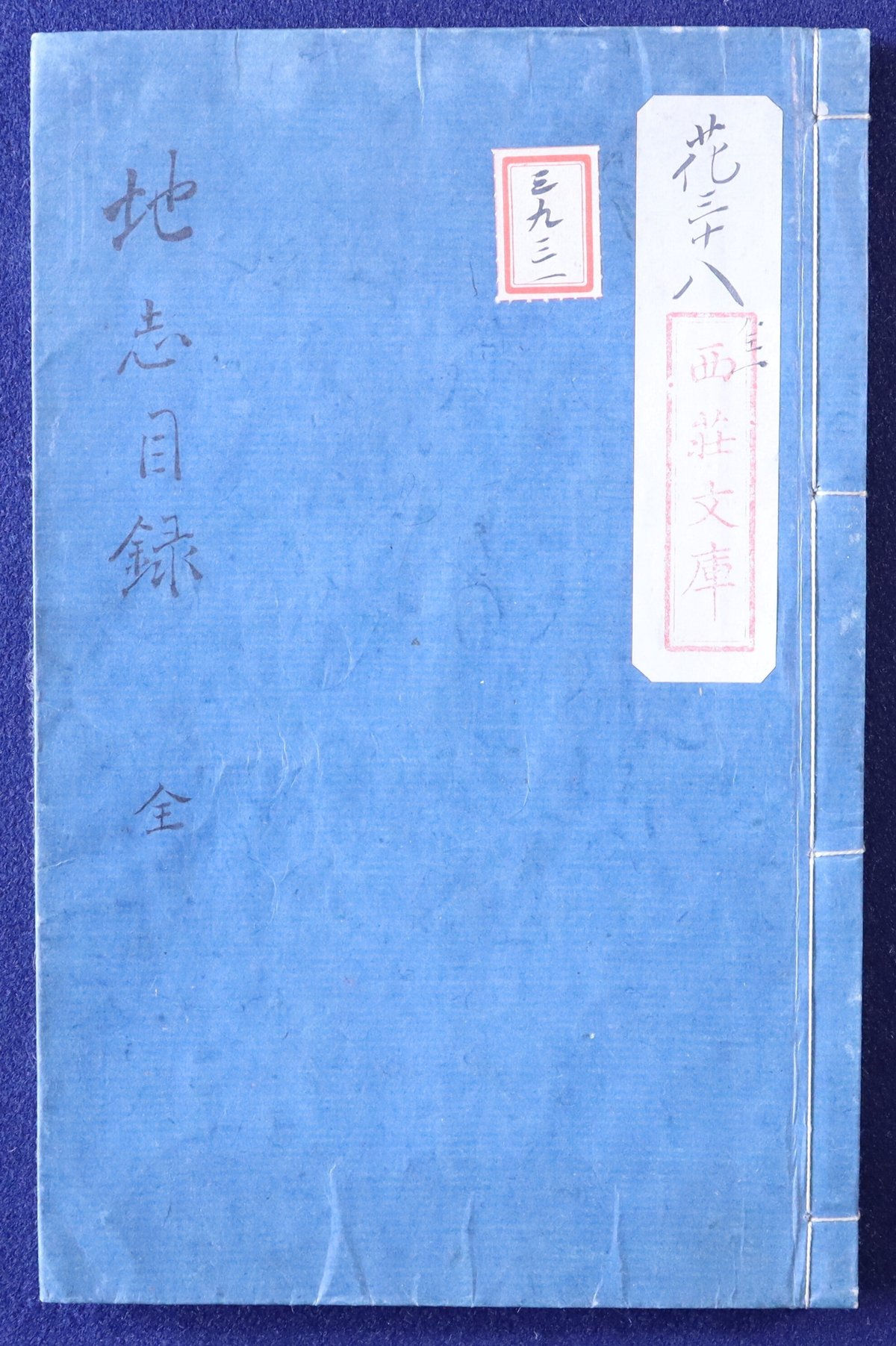

地誌・紀行文マニアでもあった久足は(ちなみに西荘文庫所蔵の『地志目録』なんて編んでます)、名所もさることながら、断然、旧跡派なんですね。

久足は天保十四年三月二十三日、三度目の大原遊覧をするのですが、その往路で立ち寄ったのが、岩倉の朗詠谷(御所谷)です。

そもこの村(*長谷村)にしもきたるは、公任卿の朗詠谷たづねんの心なるにて、こはいま御所谷といふところとかねてきければ、里人にとふに、「そはこの村より六・七丁おくの山なれど、なにのみるめもなし。やうなきことなれば、おもひとゞまりたまへ」といふ。

藤原公任ゆかりの朗詠谷(御所谷)を訪ねようとして、里人に聞いたところ、そこはなんの見所もなく、行くのも無益なことなので、思いとどまるように、と諭されます。

しかし、そんな里人の反応にも慣れっこな久足は、あえて案内を請うのですね。

すべて名所・古跡たづぬるにも、名所は見どころありがちなれど、古跡はみどころなければ、いつもそのところの里人などにいさめらるゝことにて、さることにはなれたれば、しひて案内たのみつゝその人さきにたゝせ村を出はなれ、谷川の流にそひて六・七丁いり、又左のかたにほそきみちを一丁あまりのぼりたるところの左のかたに瀧落けんあとゝいふべき大岩あるを、今も「りようゑの瀧」といひて、たまたま谷尋る人にはをしゆといへり。この「りようゑ」といふは、朗詠の名をなまりたるなるべければ、古跡といちじるし。「長谷といふところに」と『後拾遺集』の詞書に見えたれば、かならずこの谷なることはうたがひなけれど、こゝをその山荘のあとゝは必さだめがたかるべく、たゞ朗詠の名のこりたるをたふとむべし。

「名所は見どころありがちなれど、古跡はみどころなければ、いつもそのところの里人などにいさめらるゝ」とは、経験にもとづいた久足の指摘がするどいですね。だから、いちいち慌てずに、それでも、と案内を頼めるのです。

そして久足が谷川に沿ってさかのぼると、朗詠の瀧がなまった「りょうえの瀧」があったわけです。『後拾遺集』の詞書なども踏まえて、ぜったいとはいえないけれど、おそらくここだ、と慎重ながらも確信を持っています。

さて、その朗詠谷はいまどうなっているかというと、こうなっています。

こんなの、石碑がないとぜったい見過ごしてしまいます。

ほんのすこし進むとため池(?)があり、そのかたわらの道にあわせて、水の流れもコンクリート舗装していますから、昔の面影はまったくないわけです。

では、この昔の名残のない朗詠谷を見てがっかりするかというと、もちろんなんらかの痕跡が残っている方がうれしいものの、それでも、いまはこうなっているのか、というある種の感慨があるわけですね。これが旧跡の力です。

久足のときですら「なにのみるめもなし。やうなきことなれば、おもひとゞまりたまへ」といわれるほど、いわれを知らない人からしたら見所がない無益なところだったわけですが、それでも久足は、公任を思ってこう述懐するのですね。

こゝにかきこもりて『朗詠』えらませたる風流をわれはふかくしたふ意あり。この卿のこゝに閑居せられしは英才のならひ、世をいきどほりてのことによりてならん(中略)、その人がらもことさらなつかしきに、このあたりのさま甚幽邃によはなれたるところにて、かたがたその卿の心ざしもおもひやらる。

このとき久足は、公任を幻視しています。そしてぼくも、公任を思う久足を幻視するのです。こんなたのしいことはありません。

しかし、考えてもみてください。

これ見て、興奮しているんですよ。なんなら、絶景の名所よりも。

そのことについて、久足はまた付言しています。

今いふごとく、名所は見どころあれど、古跡はかく見どころなきも、懐古の情うごきて名所よりは身にしむかたあり。

そうなんですよ。いや、「名所は見どころあれど、古跡はかく見どころなきも、懐古の情うごきて名所よりは身にしむ」とは、けだし名言です。

このことは、現在の観光政策にも大いなる示唆を与えてくれます。

まずさすが京都なのは、この「朗詠谷」の石碑ですよね。これがないと、どうにも捜しあてられそうにありませんから。

しかしこの石碑のおかげで、いまとなっては何の見所もないところでも、旧跡として過去を幻視でき、結果、観光地がひとつ増えるのですから、石碑代なんて安いものです。

それに古い地名を残してくれているところも、さすがです。

たとえば、こんな風に、朗詠谷からちょっと下ったところにある橋の名をふと見て、「御所谷橋」とあるだけで、あ、御所谷=朗詠谷だ、と大興奮じゃないですか。

京都は、名所が多いから京都なのではなく、旧跡を大事にしているから京都なんですね。

いま、観光でなんとか賑わそうとしている地方では、名所に重きを置き、「映え」る新名所まで作り出そうと躍起になっているのを見るにつけ、つくづく的外れだな、と思います。いやいや、名所ではなく、旧跡ですよ。

それに名所といったって、たいていの絶景には、上には上があります。

たとえば山口県の秋吉台および秋芳洞は、すばらしい絶景の名所で、ぼくも大好きなところなのですが、外国人留学生を連れて行っても、案外、ウケがよくないと聞きます。

そりゃそうです。アメリカや中国からやってきた学生は、もっと雄大な絶景をいくらでも見ているのですから、シケた(とはぼくは思いませんが)カルスト台地のシケた(とはぼくは思いませんが)鍾乳洞を見たところで、ふうん、という反応になるでしょう。

だから名所ではなく、ほんとうは旧跡で勝負しなくてはならないのです。あるいは名所であっても、その旧跡としての歴史性をきちんと伝えなければ、観光地としては失敗ではないでしょうか。

旧跡のおもしろさをきちんと伝えることができれば、榜示ひとつで、ただの道、ただの石、ただの川、ただの廃屋などが、訪れるものを興奮させるすばらしい観光地に変わるのです。

歴史を意識してこその、人間ですよ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?