聴き手も歳をとらないとわからないものっていうのがある(2) 〜 アラン・トゥーサン

(4 min read)

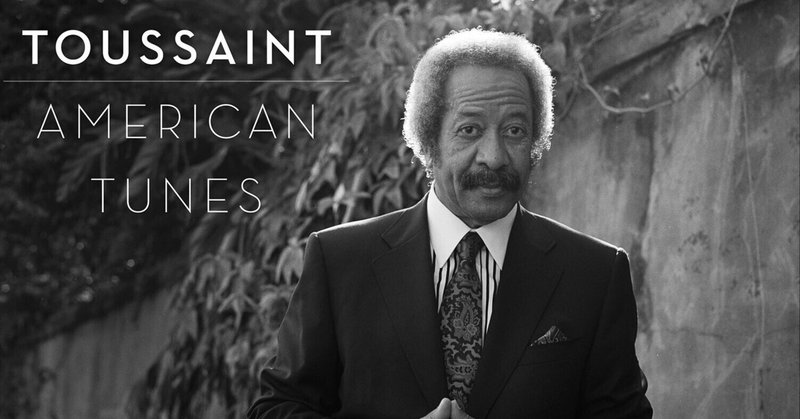

Allen Toussaint / American Tunes

死の翌年にリリースされたアラン・トゥーサンのラスト・アルバム『アメリカン・チューンズ』(2016)もリリースされたときにCD買って聴きましたが、そのときはどこがおもしろいんだろう?と感じていました。なんだかずっと同じモノ・トーンが続き、ちょっぴり退屈だとすら。

ところがこないだふと思い出すことがあって聴きかえしてみたら、これがとてもいい。こんなに美しい音楽だったのかって、いまごろようやくはじめて気がついて、リピートするようになりました。この音楽も最初からこうした美を放っていたはずですが、理解できるようになったのは聴き手であるぼくの側の変化ゆえです。

それは進歩なのか退歩か、たんなる老化なのかもしれません。歳とってきて心境に変化が現れたせいで、ハードでエッジのとがった音楽を徐々に遠ざけるようになり、うん、若々しい情熱と躍動感に満ちた音楽だっていまだに好きだけど、どちらかというと静かでおやだかにたたずんでいるようなもののほうがしっくりくるようになっているんですね。

スタジオでピアノにのぞむ最晩年のアラン・トゥーサンも、きっと似たような枯淡の境地にあったんじゃないかと想像します。遺作『アメリカン・チューンズ』は基本カヴァー曲ばかりのピアノ・アルバムなんですけど、激しいタッチはどこにもなく、ただただきれいなメロディをそのままやわらかくやさしくそっと弾くだけ。

それがいいんですよ、いまのぼくには。渋みが沁みるんです。もちろん以前からいいと思っていたラテン・アレンジによる「ワルツ・フォー・デビイ」(ビル・エヴァンズ)も、アバネーラで弾く「ダンサ、Op.33」(ゴットシャーク)もニュー・オーリンズ・ピアノならではという演奏ぶりで、すばらしいです。

もっといいなと感じるようになってきたのは、おだやかにひとりで黙って淡々と弾いているような2「ヴァイパーズ・ドラーグ」(ファッツ・ウォーラー)だったり、でありながらちょぴりのかわいげをみせるスタンダードの3「コンフェッシン(ザット・アイ・ラヴ・ユー)」だったり。

あるいはプロフェッサー・ロングヘアの三曲、4「マルディ・グラ・イン・ニュー・オーリンズ」、7「ビッグ・チーフ」、10「ヘイ・リトル・ガール」。これらはいずれもリズム・セクションを伴わないピアノ独奏で、アランはかなりゆったりとしたフィーリングで弾いています。ニュー・オーリンズ・スタンダードですから演奏者自身なじみすぎているくらいなものですが、静かでクラシカルなタッチもまじえながら、ぼつぼつしゃべる独白のようにつづっています。

これらフェスの三曲はこのアルバムで大きな意味を放っているように感じます。「ニュー・オーリンズ音楽をクリエイトした人物」とまで言われたアラン・トゥーサンが、死の間際にフェスの曲を独奏し、老境に達したおだやかな演奏を聴かせているわけですから、みずから原点回帰しつつ静かに終末を見据えているっていうような、そんな音楽です。

(written 2022.3.2)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?