断捨離②

箱の中に一冊残っていた、フランス語の副読本

段ボール箱に仕舞われた日記や手紙の類を、ぱらぱらと読んでは捨てていくと、箱の底のほうから薄い冊子が一冊出てきた。

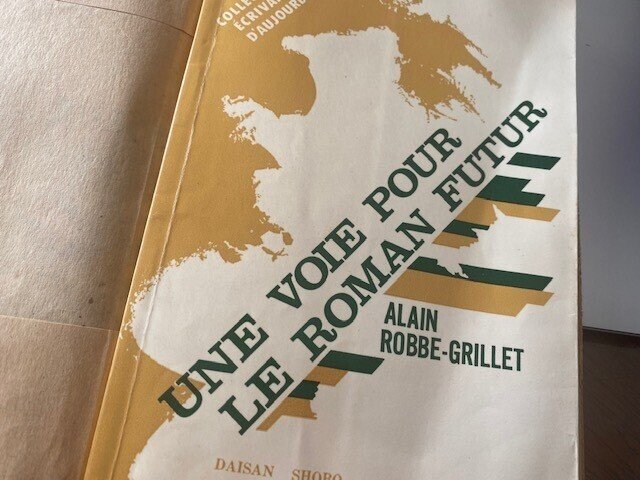

紺のクレヨンで、時計台や大隈講堂のスケッチ画の描かれたカバーを外すと、どうやらフランス語の副読本のようだが、今ではもう何と書いてあるのか、タイトルの意味さえわからない。

ただ、著者のアラン・ロブ=グリエという名前は覚えている。たしかフランスのヌーボー・ロマンの代表的な作家だったと思いながら奥付を見ると、編者は当時早大の助教授だった平岡篤頼。値段は300円。第三書房からの発行が1967年2月とあるから、65年入学の私が3年生の時、第二外国語に選択したフランス語をこのテキストで勉強したのだろう。どのページにも単語の意味が直接書き込んである。

「そこの眠そうなマドモアゼル?」

いかにも熱心に勉強したような跡はあるが、半世紀以上も前に学んだはずのフランス語はすでに遠く記憶の彼方にとんでしまって、もちろん何ひとつ覚えていない。

代わりにつまらないことを思い出した。

先生は弓削さんという名の教授で、コレットさんというフランス人の妻を持つ、いかつい顔の人だった…。

授業に出るたび教室の後方の席で睡魔と闘っていた私は、毎回弓削先生から、

「そこの眠そうなマドモアゼル?」と指されては、隣りの席の友達に腕を突かれて目を覚まし、慌てて立ち上がると、弓削先生に示された個所をシドロモドロで読み上げたあの情けない記憶だけ、何故か鮮明によみがえるのだ。

実習公演『市民ケーン』の舞台に魅せられて

高校の頃、クラブ活動の演劇部で芝居に取り憑かれた私は、大学に進学したらどうしても演劇を学びたいと思っていた。

当時の大学で演劇科があるのは早稲田と日大だけだったので、2年生の終わり頃、ひとり早稲田大学を訪ねると、その日のうちに志望校を決めてしまったのだった。

大学生たちが舞台の上でくり広げる『市民ケーン』は、私たちが高校でやっていた芝居と全く違っていた。大学生は「大人」だったのだ。

深紅のドレスを着た主役の女子の美しさに目を見張り、自分も何年か後にはここに来て、あの人のように演じられる大学生になりたいと思っていた。

そのとき、一瞬で私の憧れの人となった赤座美代子さんが、卒業後に文学座の女優さんになって、テレビや映画でも活躍していると知ったのは、いつのことだったか…。

ところが、やっとのことで合格し夢いっぱいで始まった大学生活は、私が想像していたものとは少し違っていた。

まず、入学して間もないときに佐藤政権と韓国朴正煕政権の間で日韓基本条約が締結されると、キャンパスは一気に政治運動の色に染められて、女子が中心の高校で政治にまるで関心のなかった私には、校門の周辺に立ち並ぶ金釘文字のタテカンも拡声器でがなりたてるアジ演説も、すべてが異世界のことに思えた。

それより何より、大学生になったらすぐにと思っていた芝居をする機会はいっこうにやってこず、早稲田の演劇科はもともと学問としての演劇を学ぶ場所だった。

そんなことも確かめぬまま、どうしてあんなにも受験勉強に打ち込むことができたのだろう。

演劇科は50人の一年生のうち、男子が37人で女子が13人の少人数クラスだった。

当時学外でも有名だった「自由舞台」や「劇研」「こだま」「仲間」などの学生劇団がいくつもあったはずだが、そのどれかに入ろうとは思わず、ただ単位を取るためだけの授業を受けるため、毎日休むことなく教室に通っていた。

クラスの男子学生たちは、浪人生活を経ていたり地方から来た人が多く、私は皆に愛想を振りまきながら心では「ダサい田舎者ばかりだなあ」と思っていた。

なにせ自分は子供の頃から銀座や浅草を庭に遊んだチャキチャキの江戸っ子だったから。逆にクラスメイトとなった12人の女子たちは、いずれも山手のお嬢様風な人ばかりでが、特に話が合いそうな人もいなかった。

図書館の前で勧誘を受ける

そんな期待はずれの大学生活を送りながら二ヶ月近く過ぎた頃、その日は日記によると1965年の6月27日。私はちょっとした運命の日を迎えたのだった。

「チャコちゃんはいいわね。早稲田なんて一流大学に入って。私も一度だけでいいから、行ってみたいな」高校のとき仲良しだったハルミに言われ、

「じゃあ来てみれば?一緒に授業も受けられるよ」と、彼女を誘って文学部の階段教室にもぐりこみ、二人で最後列の席で授業を受けた後、ハルミを案内して法学部や教育学部などのある本部のキャンパスまで足を伸ばした。

講堂の上に聳える時計台や大隈重信の銅像などまさにフランス語の副読本にかけたカバーのイラストにあった所を見て歩き、やがて壁に蔦の絡まる図書館の前まで来ると、昼間なのに照明器具立ち並び男たちが忙しく働いている。

どうやら映画の撮影をしているようだ。

と、照明の光のあたる中心で演技する若い男女の姿が見えた。

「あ、知ってる。石坂浩二と浜美枝よ!」

「すごい。私たちってほんとにラッキーね」などと囁き合ううち急にワクワクしてきて、ハルミと二人少し離れたベンチに座って見ていると、やがて撮影が終わったらしく、男優のほうが私たちのベンチに近づいてきて、声をかけられた。

「君たち、ここの学生?」「何学部なの?」

尋ねられるまま、自分はこの大学の演劇科に入学したばかりで、今日は高校時代の演劇部の友達が見学に来て、学内を案内しているのだと答えていた。

「そうか、演劇科なんだ…」

そしてしばらくの間、何か考えていた様子の彼が、

「あのさ、僕は慶應の4年で、僕も演劇部なんだけど、外にも自分の劇団を持っているんだよ。実は、近々僕の書いた芝居の公演があるのに、女子が少なくて困ってるんだ。君たちが入ってくれたら助かるな。ねえ、考えてくれない?僕と一緒に芝居をしようよ!」と言ったのである。

いま会ったばかりの有名な俳優が、一緒に芝居をしないかと言っている。私たちにその話を断る理由はなかった。

結局その日のうちに今をときめく石坂浩二が主宰する<劇団ふぇろう>に入ることになって、私の大学生活は一変した。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?