【台湾の水利施設】員山子分洪道

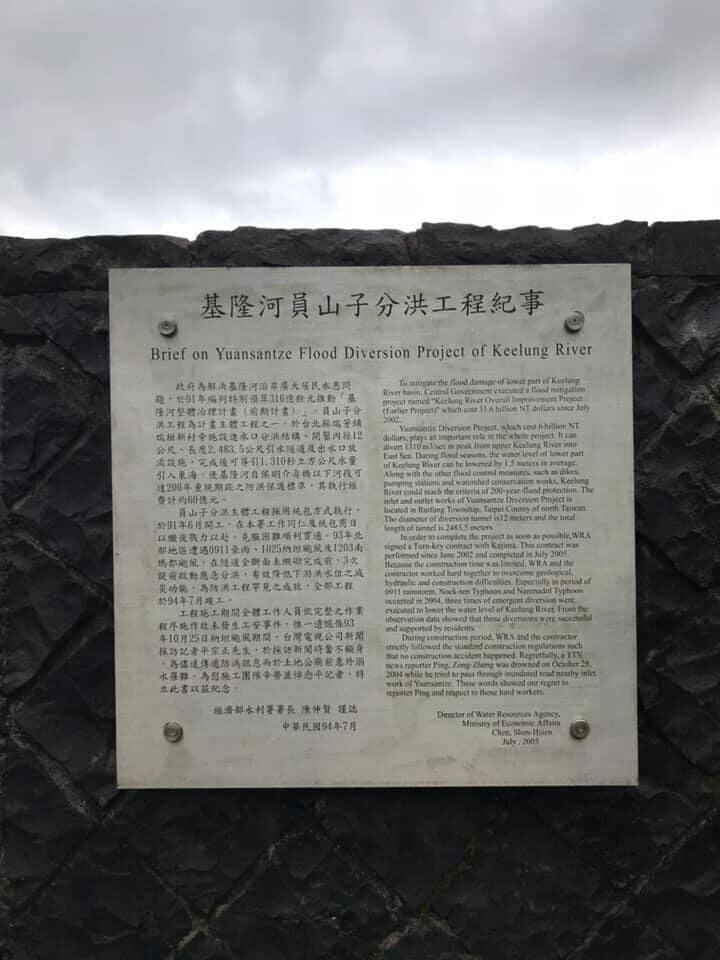

瑞芳の少し上流に、瑞芳や七堵、八堵といった地域、下流の内湖、大直を、洪水から守る員山子分洪道という水利施設があります。日本風に言うと放水路といった意味合いになります。

日本の放水路と異なっているのは、この施設が基隆河の上流、山の中にあること。日本の放水路は川の下流に設けられ、下流水域の洪水に対応していますが、員山子分洪道は川の中流域の街を守るためにそれより上流に設けられています。

そもそも基隆河という河は不思議な河です。名前の通り基隆から流れてるかと思いきや、基隆の手前でほぼUターンしてしまいます。そして十分に行く平溪線に沿って流れが南に向き山の方に進みます。河の全長のうち基隆に属している部分はほんの一部で、主に台北と新北を流れている河なのです。

このUターンする箇所が最も海に近くなるため、ここに放水路を設けるというのが台湾の水利局のとったアイデアです。

この様に奇妙な流れになったのには、河川収奪と台北盆地の沈下という理由があるそうです。それがためにもともと東に流れていた河川がつながってしまい、Uターンして台北に流れ込むようになったのだそうです。

そうなると広大な流域面積に、台北でも最も雨の多い地区という要素を加え、巨大な漏斗に雨を集め、基隆河という細い先に水を全て集めるといった様相を呈します。結果ものすごい雨量がこの河川の流域に集まり、中流域では実に水面の高さは12mにも及ぶ大変なことになっていたそうです。

台風の際には水量が増えているはずなので、この放水路がどうなっているのか興味があり、雨の中見学に行ってきました。

普段は水は基隆河に流れているのですが、雨量が増して水位が上がると、自然に放水路に流れるという断面形状をしています。なかなかうまいものです。

日本でもこのような形の施設を見たことはあります。京都の桂川や鴨川の用水取水口がよく似た形をしています。しかし、規模が違います。

最後に紹介してある出張王さんの動画に、この施設の建設の経緯が説明されています。この工事は日本のゼネコンが請け負って行ったと言っていました。こんなところでも日台の技術交流が行われていたんですね。

出張王さんによる解説動画

台湾の建築を詳しく説明してくれている出張王さんの動画のシリーズに、この員山子分洪道が取り上げられていました。建設の事情や、実際に大雨に見舞われた際の様子が動画としてまとめられています。

彼の紹介でも、この施設のことを台北の守護神と、最大限の賛辞を送っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?