医療未経験。組織に惹かれて選んだ医療スタートアップ生活振り返り

はじめまして。

Ubie Discoveryのhiro(髙津)です。

今は主に医療機関向けのBiz dev/Customer Successに取り組んでいます。

今回は、入社エントリーと少しの期間働いてみての振り返りの記事です。

主に組織、完璧な計画・目標について書いています。

簡単に自己紹介

職歴としてはUbieは3社目になります。

新卒で外資系のコンサルティングファームに入社し、その後AIベンチャーを経て、今に至ります。

Ubieは、”テクノロジーで人々を適切な医療に案内する”ことをMissionに掲げる、医療ドメインのスタートアップです。

そんな会社を選んだ私が、医療業界に転職前から詳しかったかというとNoで、ほぼ知識はゼロの状態でした。

実際、コンサル時代は、自動車や産業機械、電子部品等の製造業のプロジェクトに主として関わっていました。

AIベンチャーへ移った後も、同業界に加えて、介護という業界には少し触れたものの、医療機関や治療行為に関わる製薬や医療機器等の業界には縁がなかったです。

医療については素人同然だった自分がUbie Discoveryという組織を選ぶに至ったのは、取り組む課題の大きさとも、事業的の戦略性とも、異なる点に惹かれたからでした。

(遅くなりましたが、本記事はUbieの中でも開発を担うUbie Discoveryという組織での経験について書いています。組織の成り立ちは下記などをご覧いただければと思います)

選んだ理由は組織施策の徹底

そもそもUbieに興味を持ったきっかけは、戦コン時代の同僚からの声掛けでした。当時は、今すぐに転職したいというわけでもなく、「何か顔色よくて楽しそうだな」という軽い気持ちで話を聞いてみることにしました。

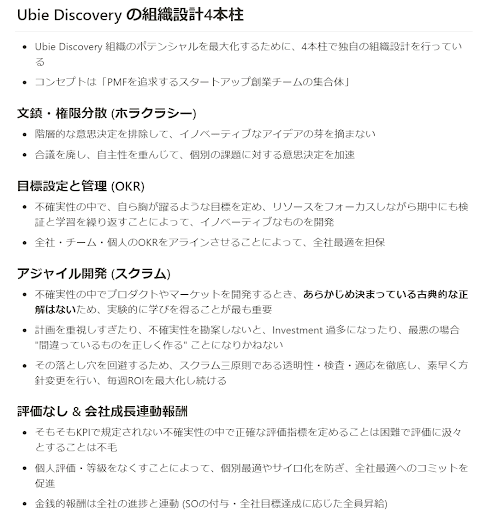

実際に話を聞いてみて、事業の構想や、それを話すメンバー全員の解像度などなどに興味をもっていくわけですが、中でも下記のような実行を伴う組織施策に惹かれたのを覚えています。

社外に公開もされているカルチャーガイドより抜粋

組織設計それぞれ具体の内容や、その実践ノウハウ等は他のメンバーの記事に譲ります。

今日は当時の私が、何故それに惹かれたのか、そして実践してみてどうなのか。

特に上記の中でも目標設定と管理(OKR)について少し書いてみています。

その目標、何の意味があるの?というモヤモヤ

これまでお世話になった2社で出会った方々は、お世辞抜きで能力が高く、尊敬できる方々ばかりでした。

そんな人たちの集まるチームの中で、刺激的な日々を送らせてもらいました。自分に課された役割をProfessionalとしてやり切ること、その中で得られる考え方、姿勢は代え難い財産になっています。

ですが、そんなメンバーが集まっているのに、自社の戦略にモヤモヤしていたり、事業、組織目標は達成されているのに何かが違う気がする、といった会話がチラホラあることに違和感を持っていました。

何故、優秀なメンバーがやるべきことに全力で取り組み、目標も達成しているのにモヤモヤが残るのか、という疑問が頭の片隅にずっとありましたが、今思えば下記の書籍にもあるようなことだったのだと思います。

多くの企業では、目標は本社が中央集権的に決め、それが組織の末端まで降りていくのに恐ろしく時間がかかった。頻繁に更新しないために停滞したり、タコツボ化という罠にはまることもあった。あるいは魂も意義も抜け落ちたKPI(Key Performance Indicator)という数値目標に化けてしまうこともあった。致命的だったのは、ほとんどの企業がMBOを給与や賞与と連動させたことだ。リスクを取ることがマイナス評価につながるのに、なぜわざわざリスクと取る必要があるのだろう。

Measure What Mattersより

最高の計画・目標など存在しない。では、どうする?

現代はVUCAと呼ばれる将来を予測することが極めて困難な時代です。

そんな不確実性の高い世の中で、未開の地を拓くのに最高の計画・目標など存在しません。

頭ではわかっていても、人は目標を与えられるとそれに集中し、他に目がいかなくなるものだと思います。

なので、Ubieではその目標(OKR)が陳腐化しないよう、教科書的な導入の理由を周知するに留まらず、儀式として浸透するような設計まで徹底しています。

今更ですが、OKRは

■Objective:定性的なあるべき姿、目標

■Key Results:上記を定量評価可能な形で指標化したもの

の2つで構成されています

↑社内全員が入社時に大枠の設計だけでなく、セレモニーとしての運用。それぞれのメンバーの役割について共有をうける

目標はあくまで、”現時点の”目標に過ぎないという前提が周知され、チームとして指標の進捗報告だけでなく、目標そのものの見直しまで為されるような運用が組まれています。

私も入社1ヶ月の頃、四半期で8-10個に絞られた全社KRの推進者となりました。それから、ときに指標そのものも見直しながら、その目標達成に向けて走ってきました

行うは難し。考え方からUnlearn必須

当初は自分もアサインされた指標(KR)の達成にフォーカスし過ぎていました。しかしながら、対話を重んじ、指標に閉じず、そもそもの”目的”を重んじる組織のおかげもあって、少しずつ実践を重ね、Unlearnしてきました。

↑Ubieでは期中でも目的に資する用、OKRの変更が為されます

このやり方は、個人として見た際に出力が最大になるものではありません。

ですが、チームで目標をアラインメントせず、何の果実も得られない/実入りの少ない方向に走ってしまう負債の方がよっぽど大きいと思います。

特に、資金的に余裕のあるわけではないスタートアップであれば猶更です。

こういった考え方の入口に立ち、最終的に成し遂げたい”目標”への遠さに、ワクワクする日々を送っています。

その意味では、転職時の第一印象は間違っていませんでした。というのが今の所感です。

まとめ

Ubieも多くのスタートアップ同様、まだ不確実性の海の中を泳いでいます。

あるべきに正面から向き合いながら、一緒にお仕事しませんか?

各種カジュアルにお話をする場も設けていますので、ご興味あればUbie Dev採用サイトからご応募頂くか、もっとカジュアルにtwitterのDMでも何でもお声掛けください!

(6/18現在 Meetyにてカジュアル面談もOpenしてます!)

<UbieのBizDev採用情報>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?