目で見て口で言え「水の足音」「さいごのおつかい」

池袋の東京芸術劇場で劇団印象「水の足音」を見ました。

「Drunk」でご一緒した岡田さんがご出演。「ロボット」「山椒魚戦争」の作者カレル・チャペックの生涯を描く重厚な舞台です。言葉を紡ぐ作家の主人公の前にときおりあらわれるチェコの住むドイツ人が不気味。舞台装置はほぼ変わらず、物語上の歳月だけが流れて行く構成。

『ロボット(R.U.R.)』『山椒魚戦争』で知られるチェコの劇作家・小説家カレル・チャペックと、チェコスロバキア共和国内に住む、ドイツ語話者たち(ズデーテン・ドイツ人)との関係を描きたいと思い、この物語を書いている。

チェコスロバキア共和国は、第一次世界大戦中の1918年に、ハプスブルク(オーストリア)帝国の解体によって生まれた新しい国だった。しかし、新生の共和国は領域内に、様々な民族を抱え込んでいた。特に、ハプスブルク帝国時代に支配言語であったドイツ語の話者たちは、チェコ時代になって、二級市民扱いされたことによって不満を溜め、軋轢が生まれていった。その鬱屈は、二十年をかけて大きくなっていき、やがて、ドイツ語話者が多く住むズデーテン地方をナチスドイツに割譲するという、ミュンヘン協定に繋がっていく。

同じ土地を故郷に持ちながら、母語が違うというだけで、分断されていく国民たち。文化は言語を通して生まれ、育まれる。だからこそ人間は母語に誇りを持つ。しかし、同じ言葉を喋らない人々に対して不寛容になり、時に恐怖心さえ持ってしまう。母語は、個人のアイデンティティーと分かち難く結びつき、“よそ者”を作り出す、人間の原罪の一つだ。チャペック兄弟の人生を借りながら、この母語と国家をめぐる物語を届けたいと思う。(著者の言葉より)

言葉というのは本当に厄介なものだなあ、というのが率直な印象。だからこそ興味が尽きないのですけれど。「Drunk」のときに、その芝居に対する前のめりな(でもそれをあからさまに表に出さない)立ち居振る舞いが印象的だった岡田さんのお芝居を客席で見るのはこれが初めてです。その佇まい同様、静かで端正なお芝居をする方だなあと思いました(今更ですが^^;)。

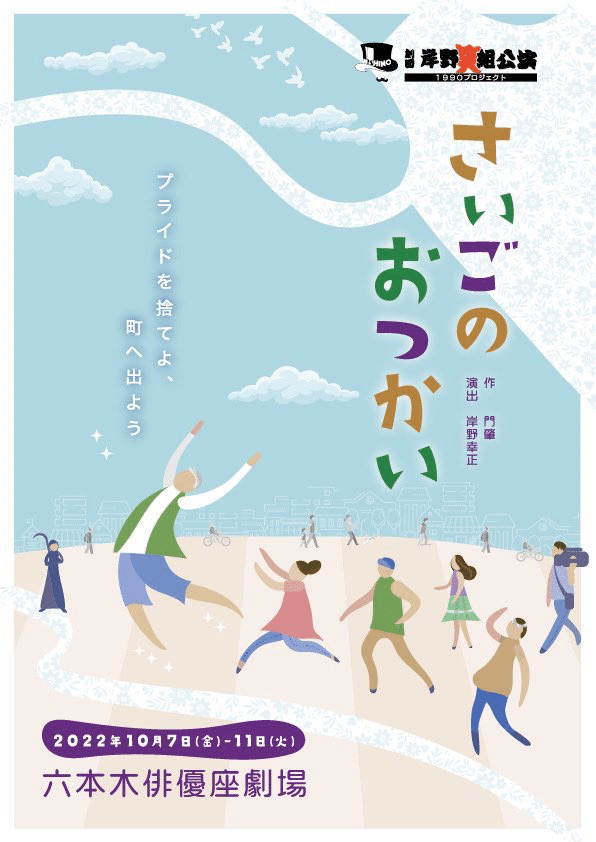

終わって、六本木に移動しまして、俳優座劇場で劇団岸野組「さいごのおつかい」見ました。

officePeaceMakerの舞台でご一緒して、コミュニティーFMでもお世話になった宮永麻衣さんご出演。寂れたシャッター通り商店街の起死回生のアイディアは、ボケはじめた頑固親父の「最期のお使い」ドキュメンタリー!というなかなかに攻めたお話。中盤から死後の世界のシーンもあるのですが、ここらあたりの世界のルールみたいなモノが、(物語にとって)都合が良すぎるようにも感じました。ただ、その都合の良さって、妙に懐かしいんですよね。子供の頃よく見ていた新喜劇みたいな(あの食堂のセットとかも含めて)。父と娘の確執を特に説明するでもなく初めからマックスで飛ばしているのが新鮮でした。