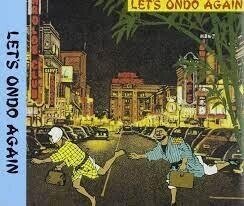

【LET'S ONDO AGAIN】大瀧詠一の「裏」最高傑作

【「表」の最高傑作 A LONG VACATION】

「大瀧詠一の最高傑作は?」と聞かれて、大抵の人は「A LONG VACATION」と答えると思う。

リリースから40年となる今年、サブスクが解禁されたこともあり、様々な媒体でその特集記事が組まれている。関連書籍もたくさん発表されているし、数年前からの世界的なシティ・ポップブームも相まって、今や大瀧詠一とこのアルバムはほとんどイコールで語られているように見受けられる。

事実、このアルバムは完成度・到達点・歴史的意義のどれをとっても完璧だ。そこに一点の疑いもないし、個人的にも大好きな作品である。

その一方で、あまりにも「A LONG VACATION」ばかりが取り上げられることで、そのイメージが一人歩きしているとも思う。個人的に「A LONG VACATION」は、マイルス・デイヴィスにとっての「カインド・オブ・ブルー」と同じ位置づけにある気がしている。

「カインド・オブ・ブルー」はジャズ史上最も売れたアルバムであり、言わずもがな彼の代表作だ。ビバップにピリオドを打ち、その後のジャズシーンの方向性を決定づけた重要な1枚でもある。

だがマイルスはこの1枚でモード・ジャズをあっさりと捨てる。ハービー・ハンコックやウェイン・ショーター達と別のアプローチを模索していき、エレクトリック路線を見出していくのだ。つまり、「カインド・オブ・ブルー」は彼の多様な音楽性のほんの一側面に過ぎない。

また「カインド・オブ・ブルー」は、ビル・エヴァンスの貢献が非常に大きかった作品であり、「実質ビル・エヴァンスの作品」という人もいるくらいだ。キャノンボール・アダレイの「サムシング・エルス」が実質マイルスの作品であるのと同様に、「カインド・オブ・ブルー」も、エヴァンス抜きには語れないというわけである。

翻って「A LONG VACATION」も、大瀧の作品というよりも、松本隆との共作と言うべきではないか。その統一された世界観は、松本隆の詩がなければ絶対に生まれなかった。それは次作の「EACH TIME」でさらに先鋭化されていくが、論旨に戻るならば「甘美で、時にシリアスな大人のポップス」という大瀧の一般的なイメージは、やはり彼のほんの一部分だということだ。

むしろその音楽性の真の魅力はその実験性にあり、それが唯一無二の作家性に帰結したと思う。松本隆が絶対書かないような、親父ギャグ連発の歌詞だったり、ものまね全開でエルヴィス風に歌ったり、そうかと思うとめちゃくちゃブルージーでいなたいサウンドを展開したり。

そんな情報過多でごった煮のカオスなサウンドの最高到達点として、紹介したいのが「LETS ONDO AGAIN」である。ピーター・バラカンは「日本の音楽で一番好きなアルバム」と評している。禿同だ。こと「中毒性」という点において、これを超えるアルバムはない。

そして実はこのアルバム、なんと現時点でまだサブスク解禁されていないのだ。だからこそ紹介したいのである。

また今回の文章は、2015年に白夜書房から出版された『大瀧詠一 Writing&Talking』という電話帳みたいな書籍(文量なんと908ページ!)を基に書いている。大瀧の過去のインタビュー記事やラジオの書き起こし、エッセイや評論などが網羅されている。彼の主観的な主張だけでなく、ライターがその時代に書いた俯瞰的な評価まで立体的にパッケージされている。そこから浮き上がってくるのは、彼がいかに先進的な思想・哲学を持っていた音楽家であったかという厳然たる事実である。

【音楽界のタランティーノ】

大瀧によく似ていると思うのが、映画監督クエンティン・タランティーノだ。ド級の映画オタクであるタランティーノは時代・国を縦横無尽に飛び越えて、一つの画面内に無数のオマージュを散りばめる手法で旋風を巻き起こした。引用元の映画も、前衛・芸術的なものからB級と言われるような娯楽作品まで多岐にわたり、彼の中にその上下の区別も無かった。

だからこそ画期的だったのだ。サンプリングにサンプリングを重ね、その引用元が分からなくなるまで混ぜると、それは1つのオリジナリティになる。分かりやすい例でいえば、「エヴァ的」と評されるような庵野秀明監督の一連の演出方法がそれだ。

そして大瀧もまさに、無数にサンプリングを重ねることで作品を精製するタイプのアーティストだった。ことし増補改訂版がでた『ナイアガラに愛をこめて』を読めば、その楽曲がいかに多くの元ネタを組み合わせて作られているかがお分かりになると思う。

「LETS ONDO AGAIN」でいえば、エルヴィス風の歌唱でエルヴィスの楽曲の邦題を繋げただけの歌詞をひたすら歌う『烏賊酢是!此乃鯉』や、ピンク・レディーの楽曲をサンプリングしまくった『ピンク・レディー』は、どちらもノベルティソングではあるが、馬鹿馬鹿しさが突き抜けているからこその独自性を獲得している。すごく変な事を言うようだが、真似をしまくった結果、誰にも真似できない領域に達しているのだ。

【オリジナル>カバーではない】

さらに「LETS ONDO AGAIN」の功績を挙げるとするならば、「オリジナル曲の方がカバー曲よりもエラい」というイメージを覆すような作品だということだろう。ビートルズが自作自演によって世界一のバンドになって以降、我々はその影響下にあるため、どうしても「作曲=一番エラい」と思ってしまいがちだ。

しかしそもそも、「外部の影響をゼロにして脳内の唯一無二のアイデアだけで創作する」ということは絶対に不可能だし、仮にそうやって生まれたものがあるとすれば間違いなく貧相だ。

このアルバムのB面はすべてがカバー曲だ。

B1『渚の石川五右衛門』(渚のシンドバッド)

B2『ハンド・クラッピング音頭』(※セルフカバー)

B3『禁煙音頭』(スモーキン・ブギ)

B4『呆阿津怒哀声音頭』(What’d I Say)

B5『Let’s Ondo Again』(Let’s Twist Again)

しかし作曲をしていないだけで、まぎれもなく大瀧詠一の作品である。言い換えれば、これだけ「編曲の重要性」を味わうことが出来るアルバムはない。特に後半3曲は黒人音楽のルーツであるブルースに根ざしたロックンロールやR&Bを、盆踊りのリズムに乗せるという「名古屋メシ」さながらの実験性に溢れている。

【ルーツ回帰とリズムの追及】

ルーツは、大瀧の音楽活動におけるキーワードだ。大瀧は日本音楽のルーツを研究し、出発点から「海外音楽の翻訳」だったと度々言及している。

堅い話で申し訳ないが、明治維新による欧化政策の一環で文部省唱歌が作られ、それが今日にいたるまで「邦楽/洋楽」という幻想を作っているのだと考えた。日本音楽は共通のルーツのない「根なし草」とも言えるが、だからこそ「各々のルーツ」を探究することで新しいものが生まれるー大瀧は「自らのルーツを探す旅」こそが、そのまま自分の音楽活動だと考えた。

それはある種の開き直りだが、一つの真理でもある。盟友、細野晴臣のトロピカル3部作は、まさにその実践だったし、前述したシティポップの世界的流行も、それを裏付けるものだからだ。

そのルーツをアメリカン・ポップスに置きながら、真逆の「音頭」に着目したのも興味深い。それは、文部省唱歌以前から自然に伝承されてきた民謡なり盆踊りこそが本質的なルーツだからに他ならないだろう。日本人にとっては何の変哲もない盆踊りのリズムがピーター・バラカンに衝撃を与えたのは、浮世絵にゴッホが度肝を抜かれたのと同じ理屈なのかもしれない。

大瀧の音楽的実験は、リズムへの探究に端を発している。自身2枚目のソロアルバム「NIAGARA MOON」では、ニューオリンズサウンドに傾倒。いま聞いても、かなり音が黒くてカッコいい1枚だ。

ノンポリを公言する大瀧らしく、リズム追及が先にあるからこその「音頭」への着目だったわけだが、黒人音楽の場合はその逆だ。激しい人種差別や社会の抑圧に対する怒りが、彼らをルーツ回帰へと向かわせた。その結果としてリズムに重きを置いた表現になっていったのである。

たとえばジョン・コルトレーンの「フリージャズ」は公民権運動と深く結びついている。音楽を構成する3要素のうち、コード、メロディーは白人が生み出したものだった。コルトレーンは白人に押し付けられた価値観からフリー(自由)になることを目指した。

以降、ジャズがR&Bやファンクになり、ヒップホップになっても、人種差別に対するプロテストとしてのルーツ回帰は続いてきた。スライの『暴動』や、ケンドリック・ラマーの『To Pimp A Butterfly』など。

【2021年現在も似ているものがない奇跡】

ラップミュージック台頭以降、音はよりミニマルなものになっていき、「音楽をリズムで聴く」ことはますます一般化してきている。

だからか今の耳で聴くと、最高傑作と称されるロンバケよりむしろ、「LETS ONDO AGAIN」の方が、僕には古びていないように感じられるのだ。

もっといえば音楽が急速にボーダーレス化・タイムレス化した今だからこそ、作り手は「ルーツ」により自覚的にならざるをえないのではないか。その証拠に米津玄師の「Flamingo」だったり藤井風の「死ぬのがいいわ」「へでもねーよ」など、民謡を取りこんだ曲も目立つようになってきた。

無論、それらと「LETS ONDO AGAIN」の間に直接的な因果関係はない。だが今をもってなお「全く似ている作品が存在しない」という新しさを維持し続けている点で、本作はポップスの未来を未だ予言し続けている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?