畑部活動報告(2023年9月)

こんにちは、ヘルシーパスの小野です。

先月の畑部活動報告では、『無農薬栽培とか有機栽培は土壌の生物多様性によって支えられていて、農を通して、色んな生きものが互いに関わりながら成り立っている、そんな環境を作っているという事実そのものが価値だと思う』という石上さんのお話から始まり、雑草の繁殖を妨ぐマルチングの役目も果たしつつ、それ自体が肥料になる緑肥のお話をしました。

今回は、もう少し踏み込んだお話をします。

通常、緑肥は細かく砕いてトラクターや耕うん機で土にすき込んで使用します。

有機物を土壌に供給するとともに、土を耕して空気を送り込むことができます。

しかし、この作業は手間です。

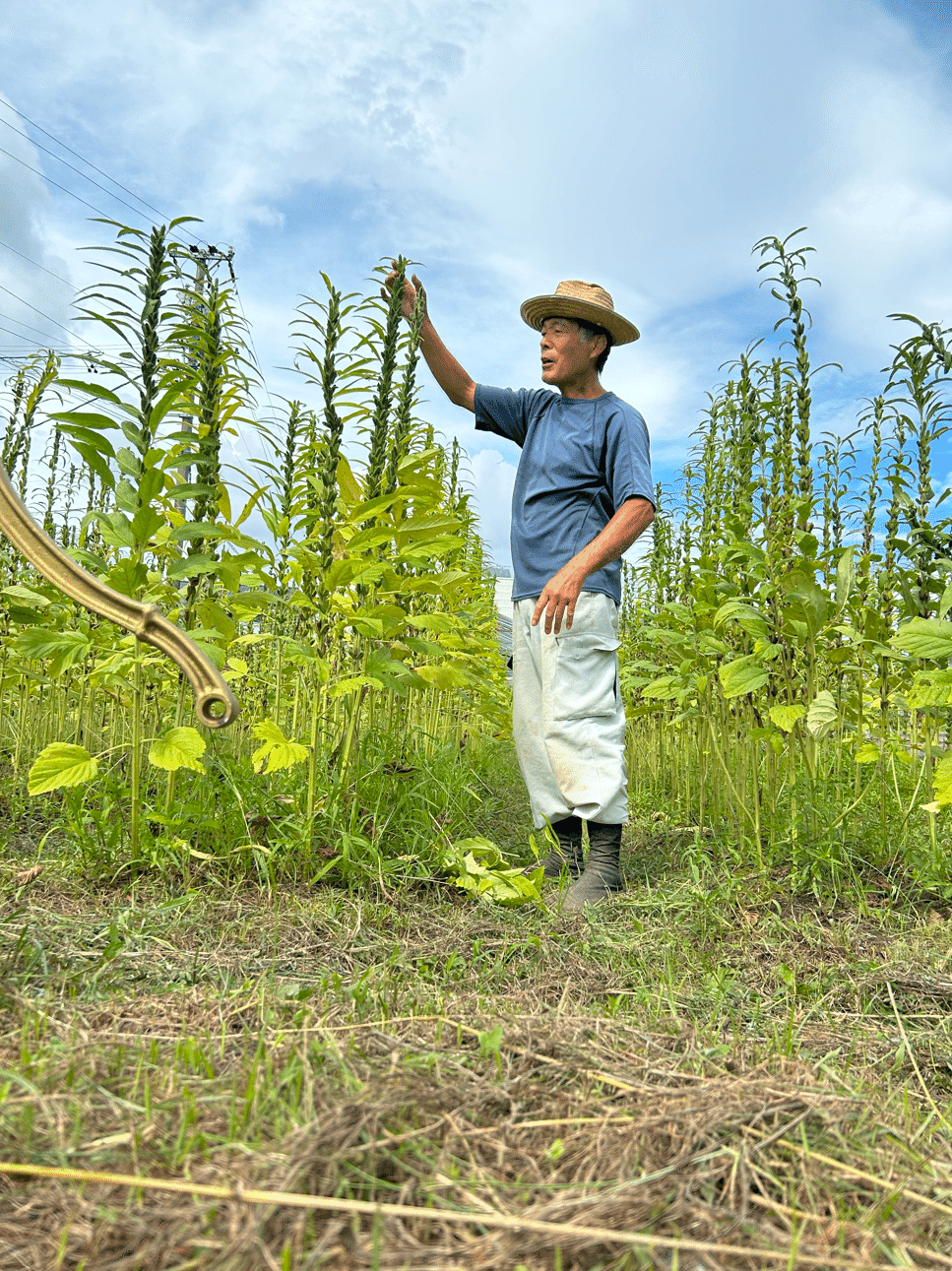

石上農園さんの取り組みで面白いのは、「不耕起で緑肥マルチ」を実践されている点です。

農で最も重要なことは土づくりといえますが、無農薬栽培や有機栽培では即効性のある化学肥料を使いませんから、通常はこの土づくりに作り手の技術と手間を使うのです。

その一つが緑肥だったりするわけですね。

しかし、手間がかかるほど継続は困難になってきます。

小規模農業のテーマは、持続可能であること。

よって、石上さんは手間(負担)が少ない方法を模索されています。

その一つが、緑肥を育てて「耕さない」です。

作物がよく育つ土というものは、団粒構造のある土壌です。

団粒構造とは、土の粒子がミネラル(陽イオン)や粘土鉱物、有機物等の働きにより結合し、団子状の集合体になったもので、それら大小の塊が混ざり合った状態を指します。

その様な状態の土壌は柔らかく、適度に隙間があり、空気が通り水はけも良好です。

通常、土を柔らかくするために適度な耕うんを行います。

昔は専用の農具(郷土資料館などで見ることができます)を牛に引かせるような重労働だったようですが、現代ではトラクターや耕運機で一気に耕すことができます。

しかし、機械を使った耕うんは、手作業に比べて楽がゆえにやり過ぎてしまうと団粒構造を破壊してしまうこともあるそうです。

そこで、「耕さない」という選択肢が注目されつつあります。

耕さずとも、自然の働きで団粒構造のある土壌は作られるのです。

▼これがまさに団粒構造(百聞は一見に如かず)▼

団粒は、土壌菌が分泌する「グロマリン」という糖タンパク質で覆われており、それにより団粒が保たれます。

土壌菌類は、植物の根の周りに多くいるそうです。

[植物の根は微生物を増やす]→[団粒構造化を進める]→[更に根が張る]→ このループ

根は物理的にも土に穴をあけ排水性を高め、枯れたら有機物の肥料となります。

「耕さない」農法が成り立つのです。

石上さんは、このように草が敷き詰まっている(生えたまま)状態の土に、人参の種を蒔いて育てたそうです。

形の悪い人参しかできないんじゃないか?という小野の予想を裏切り、形良い真っすぐな人参が収穫できたそうです。

このエピソードは正直とても驚きました。

完璧な土壌分析や緻密な計算による施肥をしなくても、無理ない範囲でゆっくりと土壌を健康な状態に導こうとすれば、野菜らしい野菜が収穫できるということが証明されたわけです。

何だか、栄養療法に通じるものがあるなと思いました。

無理せずに、土壌と生物の力を信じて利用する農法。

何となく、嬉しいですね。

ちなみに9/10(日)に行われたフィールドワークでは、5月~6月にかけて播種した胡麻を収穫しました!

▼胡麻ギャラリー(石上農園@静岡市)▼

いつもごく普通に使っている胡麻の収穫がこんなにも大変だったとは…

一粒一粒噛みしめて食さねばと思いました。

では。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?