プログラミングスクールの謳う「即戦力」に企業は興味がない

▼誰に向けて書いてる?

・未経験でプログラミングの勉強をしてからプログラマー就職を目指している方。

・プログラマー教育に関わっている方。興味のある方。

▼あなたは誰?

既卒・第二新卒・フリーター専門の人材紹介会社でプログラマー就職支援をしています。

運営している研修 → https://uzuz-college.jp/programmer/

twitterやってます! → https://twitter.com/kikushige3

▼プログラミングスクールの言う『即戦力』は「いきなり活躍できる」という意味ではない

世の中の採用には主に未経験を対象とした「ポテンシャル採用」と実務経験者を対象とした「即戦力採用」があります。

即戦力採用をする企業は候補者に対して「いきなり活躍できる」ことを期待します。1日目にプロジェクトの状況や環境整備やコーディング規約を確認し、少なくとも2日目には具体的な開発タスクに着手できているような”ワカってる”人間がターゲットです。

結構な方がこの「いきなり活躍できる」状態になれることを期待してプログラミングスクールに時間とお金を捧げる決意をしているようですが、これは残念ながら95%叶いません。

意欲が高く才能もある上位5%ほどの人間であれば「いきなり活躍できる」に近いレベルまで成長できるかもしれませんが、そうでないならかなり厳しいという意味です。

プログラミングスクール卒業時に制作する作品と現場で稼働しているシステムとでは、それを作るために必要な技術/ノウハウに天と地ほどの差があります。

「レビュアーや将来メンテするであろう後輩のために命名規則には気を付けよう。コメントは詳しめに書いておこう。」「ユーザー離れを防ぐためにちょっとでも速く動くプログラムを書こう。」「セキュリティには最大限気を配ろう。」「工数を削減するために工夫した書き方をしよう。」など、ローカル環境で動くだけのプログラムを書いているだけでは意識できない目線が現場では必要になってくるのです。

こういった目線と技術/ノウハウを持っていないと到底「即戦力」とは言えず、それをプログラミングスクールで養うことは無理に近いレベルで難しいのです。

▼プログラミングスクールの言う『即戦力』とは?

大抵の場合、プログラミングスクールの言う『即戦力』は「新人研修の修了レベル」を指しています。

現場での指示を最低限理解するための下地(リテラシー)ができているレベルです。現場で周囲が「あいうえお」から教えなくても済むくらいのレベルです。配属後にガッツリ勉強期間をもらい、周囲から手厚いサポートを受けながら「ほとんど先輩がやっとるやん」みたい成果物をひーひー言いながら仕上げる…くらいのレベルです。

つまるところ未経験に毛が生えた程度の育成枠に外ならず、プログラミングスクール卒業生のほとんどはポテンシャル枠での採用となります。

▼実はプログラミングスクールを卒業しても「新人研修の修了レベル」にすらならない…ことの方が多い

社員に備えてほしいスキルの種類やレベル、マインドなんかは企業によりマチマチであり、未経験を採用する企業は新人を理想の社員へと焼き直すべく、独自の教育施策を用意しているものです。

データベース周辺の技術に強みを持つ企業であればデータベースに関する高度な研修を用意するでしょうし、客先常駐の多い企業であればITスキルだけでなくマナーに関する研修も取り入れるでしょう。

ここで押さえてほしいのは企業によって「新人研修の修了レベル」のラインが全く異なるという点です。

プログラミングスクールのカリキュラムをこなしただけで全ての企業の「新人研修の修了レベル」を満たすなんてことはまずありえないですし、もしそんなものがあったとしても、それはそれで「(学習者の金と時間を浪費して)必要のないことまで教えるカリキュラム」だということになります。

企業の人事担当者の中には「育てるのは俺らの仕事。余計なことするな。変なクセがついてたらどうするんだ。」なんて考え方の人も一定数存在するのです。

結論、必要なスキルはそれぞれの企業でちゃんと教育している。ゆえに採用時点での保有スキルは大して重要ではない。ということです。

▼ポテンシャル採用で重要視されるポイント

ではプログラミングスクールに通うことが意味のないことなのかと言うと、そうとも言い切れません。

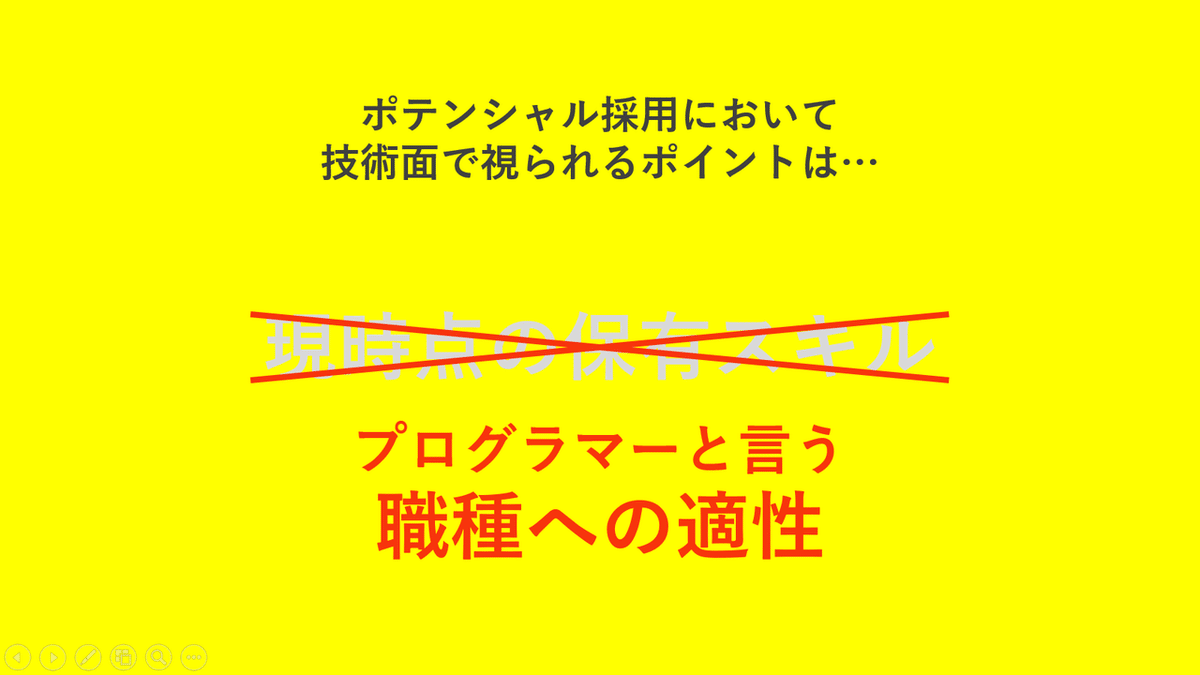

ポテンシャル採用においてその時点でのスキルは大して重要視されませんが「適性」は大いに視られるためです。

プログラミングスクールで数ヵ月もの間折れることなく学び続けて何かしらの作品を作ったということであれば、プログラマーという職種への適性は問題ないと判断されて採用される確率は間違いなく上がるでしょう。

ただし、ポテンシャル採用の場合「適性」よりも「カルチャーフィット(組織にマッチするキャラクターか)」の方が重要視されやすいという点は押さえておいてください。スキルは高いのにキャラクターが原因で面接に落ち続ける候補者は想像以上に多いです。

そしてもう一つ、一般的なプログラミングスクールの卒業レベルである「独力でWebアプリケーションを制作できるレベル」も多くの場合「適性」を示すうえで大げさです。

▼「適性」を示すために最適な学習到達レベルとは?

私が運営として携わってきたウズウズカレッジプログラマーコース(https://uzuz-college.jp/programmer/)は1年ほど前まで「独力でWebアプリケーションを制作できるレベル」まで育成してから選考に進ませるという就職支援プログラムでした。(以下は当時行っていた卒業発表の様子です)

しかし、運営を続けていくうちにほとんどの企業が「独力でWebアプリケーションを制作できるレベル」を求めていないということがわかったのです。

私たちがサポートしている既卒・第二新卒・フリーターの方々は「一刻も早く就職したい」という希望を持つ方が多く、彼らの声に応える形でプログラミング学習と就職サポートを同時に進める現在のスタイルへと徐々に方向転換していきました。

そして「適性」を示して内定を獲得するまでの学習到達レベルの目安はおおよそ以下のようだということがわかりました。

採用ハードルが低めの業務系の開発会社 の場合

配列、制御構文、APIを使った20~50行ほどのプログラムを読み書きできる

※おおよその学習期間:1~3週間

採用ハードルが高めの業務系の開発会社 の場合

配列、制御構文、APIを使った20~50行ほどのプログラムを読み書きできる

+オブジェクト指向をざっくり理解

+データベース/SQLをざっくり理解

※おおよその学習期間:2~5週間

WEB系の開発会社 の場合

WEBアプリケーション/フレームワークをがっつり理解&独力で制作できる

※おおよその学習期間:約3ヵ月

見てのとおり業務系のシステム会社から内定を獲得するには数週間の学習で事足りるということがわかります。

採用ハードルの高いWEB系以外の道でプログラマのキャリアをスタートさせるならある程度で学習に見切りをつけてさっさと就職活動を始めてしまった方がよいでしょう。

少し話は逸れますが、見てわかるとおりWEB系の開発会社はがっつりと「独力でWebアプリケーションを制作できるレベル」を求めてきます。このため、個人的にはWEB系のエンジニアを目指すのであればプログラミングスクールに通うのはアリだと考えています。ただし、受け身でカリキュラムをこなすだけではやっぱり難しいし他に賢いやり方があるとも思っています。このあたりの話はまた別の機会に。

それと「プログラミングでご飯3杯食えるレベルの技術好きな人間」「本当の意味で意識の高い人間」「寝食忘れて働けるほど会社のビジョンに共感している人間」のどれにも当てはまらないのであれば安易にWEB系を目指すのはやめた方がいいとも思います。

なんとか入りこんだものの、どんなにがんばっても周囲の人間の「あたりまえ」に届かず最終的に心を壊してしまった方を知っています…。全ての会社がとは言いませんが全体的にそういった環境が多いのです。

個人的には初期のキャリアで大切なのは自分の心を壊さない程度にがんばれ、その努力がしっかりと称賛される環境だと思っています。このあたりの話もやっぱりまた別の機会に。

▼気を付けてほしいプログラミングスクールのパターン

プログラミングスクールに通う目的は大きく以下の2つに分かれるでしょう。

①プログラミングについての知識をつけたい

②プログラマーとして就職したい

①は趣味だったり自己研鑽の一環で通う方ですね。今は良質な学習コンテンツを安価に手に入れられる世の中になっているので「自分は誰かに管理されないとやらない」というセルフマネジメントの苦手な方に一番メリットがあるでしょう。ライザップにウン十万かけるのと同じです。ここは「就職」を臭わせていない純粋なプログラミングスクールで学習進捗をガッツリ管理してもらえるようなものを選ぶのがベターでしょう。

②は就職の成功確率を上げるたい方ですね。

ここで注意していただきたいのが「元々は純粋なプログラミングスクールだったが出口戦略として人材紹介を始めたパターンのスクール」です。

就職を目指す方向けにカリキュラムをカスタマイズしているのであればOKですが、コンテンツを使いまわしているだけであれば就職するうえで必要のない学習をさせられる可能性が高いです。「うちのコンテンツ使い放題」みたいなパターンも 何を学習したらいいか分からない→端から順に学習→就職が長引く という展開になりがちです。

就職目的でスクールを選ぶ際はどういった意図/信念でそのカリキュラムを作っているのか確認しましょう。就職先に最適化されていないカリキュラムを受けると金と時間を無駄にする事態になりかねません。

▼まとめ

・プログラミングスクール卒業レベルでは本当の意味での即戦力にはなれない

・ポテンシャル採用において企業はスキルを重要視していない

・適性を示すためにプログラミングスクール卒業レベルは大げさ(WEB系をのぞく)

・就職目的ならカリキュラム作成の意図/信念(特にゴールが就職になっているか)を確認する

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?