Notionで通知表の所見メモをデータベース化して運用したら、メリットだらけだった話。

小学校担任として働く私が毎回苦戦してきたのが通知表の所見でした。今回は「通知表の所見をどのような方法で進めていくか」というテーマで半年ほど実践したことを共有します。

今回その中心的なツールとして 「Notion」(ノーション)というサービスを使ったことで多くのメリットがありました。 今回は、私のオリジナルの実践ではなく追試実践となります。

今年度から本格的に導入して2回の所見をちょうど書き終えたタイミングでの感じたメリットや運用方法をお伝えしていきます。

Notionって?

Notionとは、メモやタスク管理、ドキュメント管理、データベースなど、仕事で使うさまざまなツールを1つにまとめた「オールインワンワークスペース」と言われるアプリケーション。クラウドで動くためPCだけでなく、タブレットやスマホでもデータが連携しているため働き方にもつながります。個人で使用するレベルでは無料で全然使えます。日本語対応していることや解説するサイトやYou Tubeなど数多くありますので使いながら勉強してくと良いでしょう。

私の普段づかいのNotion

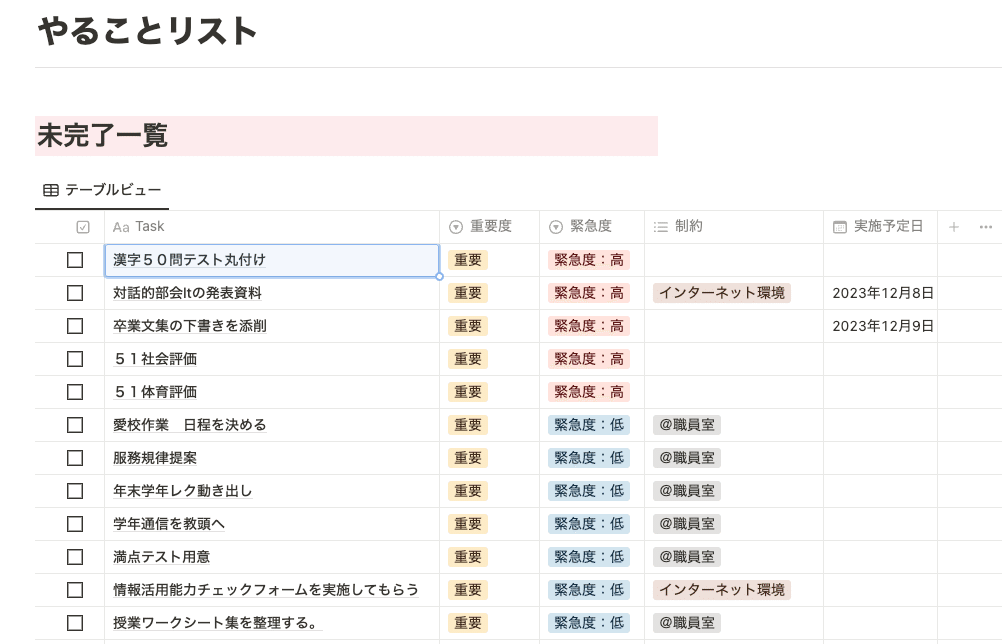

毎日のタスク管理や読んだ本の感想、サイトやXの投稿などのスクラップブックなどでゆるーく使っていたNotion。プロパティで重要度や緊急度をつけてアイゼンハワーマトリクス的に使用したり、そのタスクにはどんな制約があるのかタグ付けしたり、期限日を設定してカレンダービューで見たりと使い込むと便利だなぁと感じながら使っていました。

Notionで所見のネタデータベース

そんなある日、とある動画に出会いました。

青森の前多 昌顕 先生が紹介する動画「Notionで所見のネタ データベース」

過去にはExcel、いや、スプレッドシートで 入力して管理していた所見のファイルがありましたが、なかなかデータベース的な使い方ができず、モヤモヤしていたところでした。

今回は、この前多先生が紹介する通りにデータベースを作って所見を作成していきました。作り方は動画を見ていただければ超絶簡単です。ちなみに関連動画を追っていくと登録するための動画もありますのでオススメです。この動画がわずか2分弱でまとまっていて時間のない方も簡単に全容を掴むことができます。

運用して感じたメリット

①「気づき」から「入力」までの工数が少ないため入力負担が少ない。

→スマホからでも入力可能。PCブラウザを起動すると開くように設定しておけば毎日目に触れることで入力までの負担が少ない。「新規」→「ネタ入力」→「タグから児童を選ぶ」だけでよいので工数が少ない。

②鮮度のある「気づき」がネタとして蓄積できる

→毎日入力する習慣をつけることで「あとで入力しよう」がなくなり、その瞬間を見つけた日に入力でき、その場にいたからこそ書けるネタとなりうる。

担任だからこそ書ける所見。

③同じネタになるような児童が複数いる場合にもマルチセレクトで選択しやすい

→いい意味で効率的にネタを使い回せる。これぞ働き方改革。

④タグで整理できるので入力状況が俯瞰しやすい。

→児童ごとや学期ごと、場面ごとでの偏りなどを視認しやすい。目立ちにくいががんばっている「あの子」をロックオンできる!

⑤使ったデータベースの名前を削除することで、そのまま次年度以降にネタを引き継ぎやすい。

→ 次の年度、ゼロベースではやはり時間がかかる。 たたき台があるからこそ、圧倒的に効率的になる。

運用の具体方法

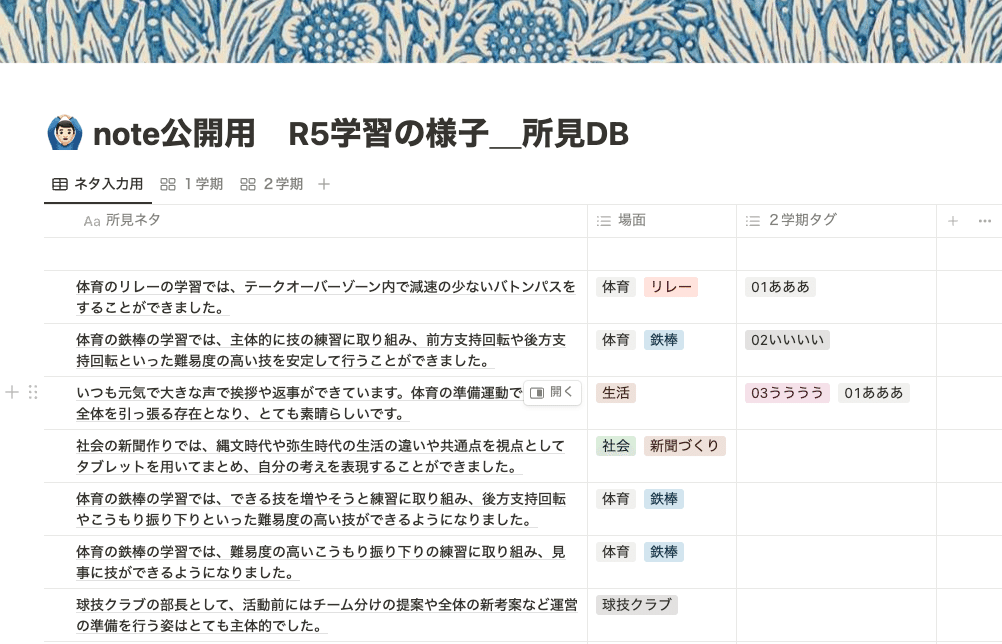

①基本的には毎日、気づいたことや評価したことをもとに「所見ネタ」列にネタを入力していく。

タグはマルチセレクトにしておき、同じネタで複数児童をせんたくできるようにしていおくと便利。あとでフィルタをかけて整理しやすいように「場面」というプロパティも追加しておくとよいです。

☆PCのブラウザ設定でこのNotionのページが起動と同時にタブで開くように設定しておくと問答無用で開くのでその日の出来事を入力できる環境になります。この方法は結構アリです。

また、スマホアプリもあるので、自宅でも思いついたらちょっとした時間に入力ができます。

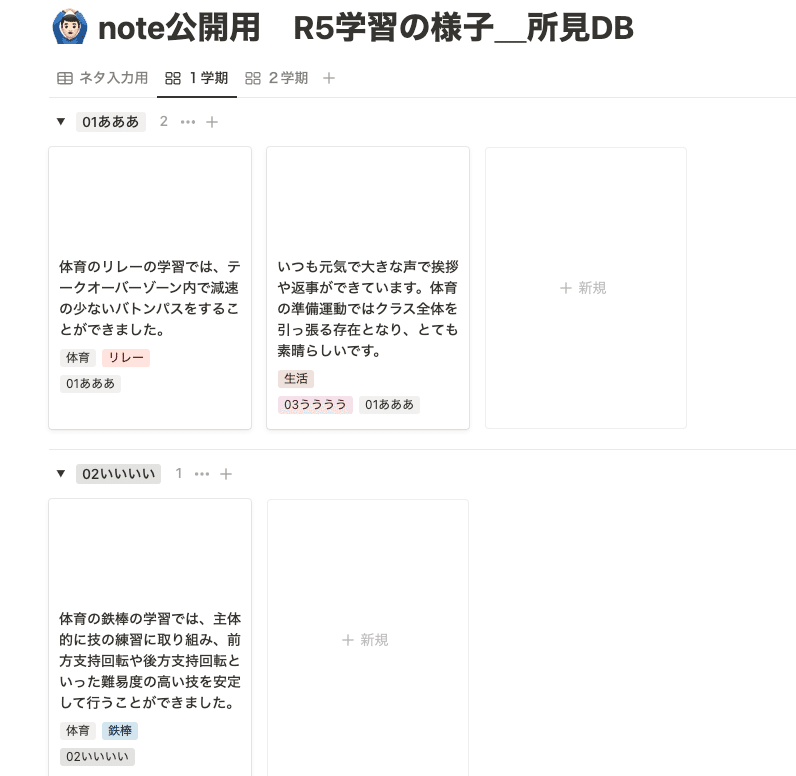

②学期末が近づいたらネタがたまっているか確認する。

コツコツネタを入力していても、どうしてもネタが多い子や少ない子などのばらつきが出てきます。ここで、ギャラリービューを使用して、児童名のタグでグループ化することで個人別にネタの蓄積がどのようになっているのか俯瞰してみます。こうすることで「この子のことをよく観察してみよう」という意識が働かせやすくなります。

③所見ネタをスプシやエクセルへコピペしてつなぎ合わせる。

おおまかにネタが完成したら、直接Notionからエクセルやスプシへコピペしてもいいですし、下の画面のようにCSVに書き出してからつなぎ合わせても良いでしょう。

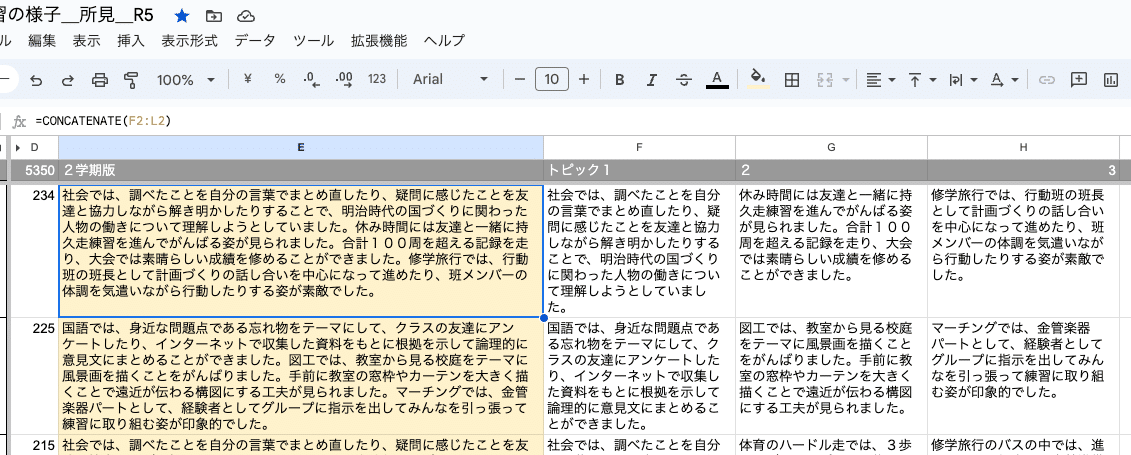

ちなみにわたしは下のようにスプシにネタごとに貼り付けて関数で連結しています。CONCATENATE(CONCAT)関数とは、2つ以上のセル内の文字列を結合して表示できる関数です。引数は配列でOKです。

=CONCATENATE(F2:L2)

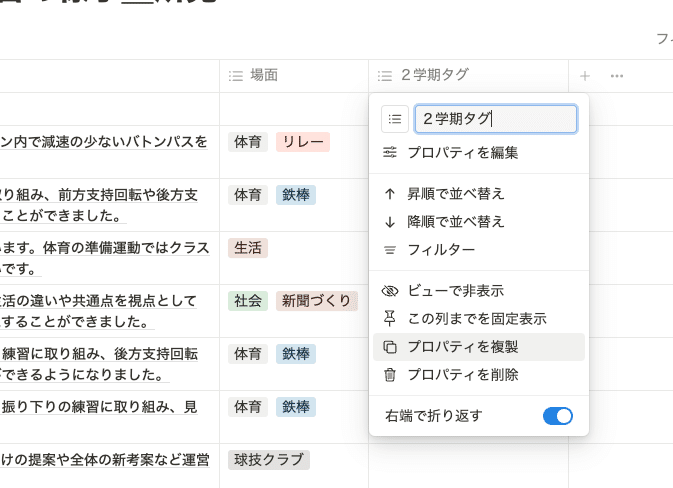

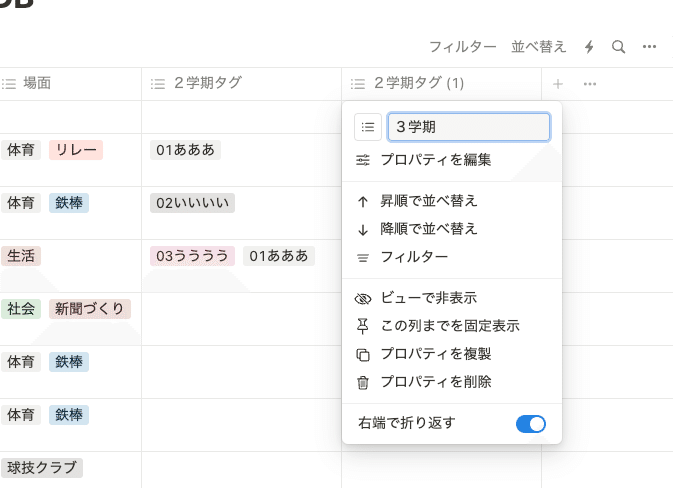

④次の学期になったら前のプロパティを複製して追加しておく。

→(例えば2学期から3学期になったら「3学期名前タグ」)

こうすることで、今まで入力した児童名のタグは引き継がれますが、学期を分けて入力できるます。前回と似た場面で記述してしまうことを避けることができます。年間通して様々な場面での活躍や成長を家庭に伝えたいものですよね。

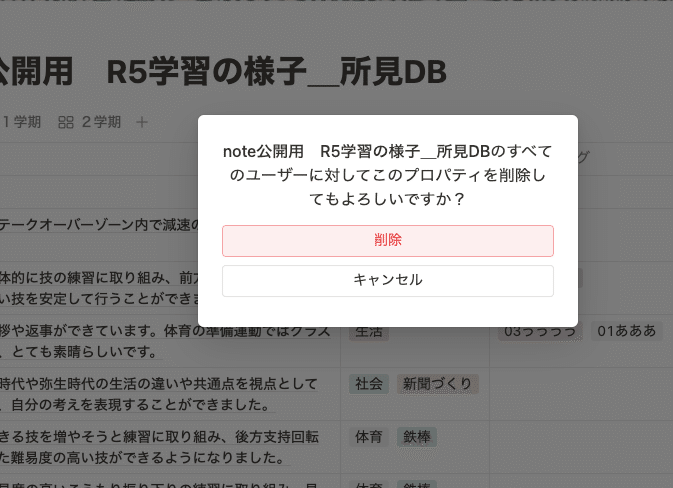

⑤新年度になったら名前タグの「プロパティ」を削除する。

所見ネタはそのままデータベースとして自分で引き継ぎ、児童名のタグが入っているプロパティを削除することで個人情報をいつまでも残すことなく次の年度での所見データベースとして活用ができます。

その場合には新規でプロパティを追加し「マルチセレクト」を選べばOkです。さらに「オプション」で出席番号または児童名を追加すればそのままそのネタに該当する児童を選んで使用することも可能になります。

データベースが増えれば増えるほど、そのネタに回答するようなことも選びやすく、結果的に所見作成にかかる時間が短縮されます。

もちろん、その時、出会った子供の良いところをしっかりと見つめて書くことも大事ですが、ゼロベースで書くよりもこういったデータベースを用意しておくことで より効率的と言えるでしょう。

おわりに

いかがだったでしょうか? 今まで私は学校現場でデータベースを使うと言う感覚はほとんどありませんでした。ほぼExcelやスプレッドシートでデータを貯めていくと言うことを行ってきました。 このNotionの「タグ」や「 ビューを切り替える」という機能を知ることで 学校現場でも、様々な場面で転用が可能のツールだと感じました。

学校という現場はドキュメント化して引き継ぐ事は多いのですが、このデータベース化すると言う作業は少ないように感じます。

業務効率化、働き方改革にも大きな追い風になるのではないでしょうか。 皆さんもぜひNotion使ってみてください。

また他にもこんな使い方ができるんじゃないか言うアイディアありましたら、コメントやXでお知らせください。

ありがとうございました。 「スキ」や「いいね」をしていただけると大変励みになります。