或る「糸島の醤油蔵」伝 カノオ醤油(3) 加布里醤油業界の今昔

(文中 敬称略)

■蔵元を訪ねる前に、もう一度振りだしに戻ってみる。

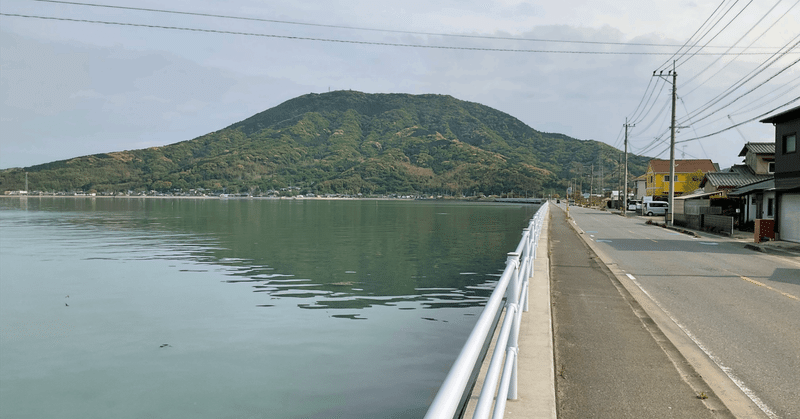

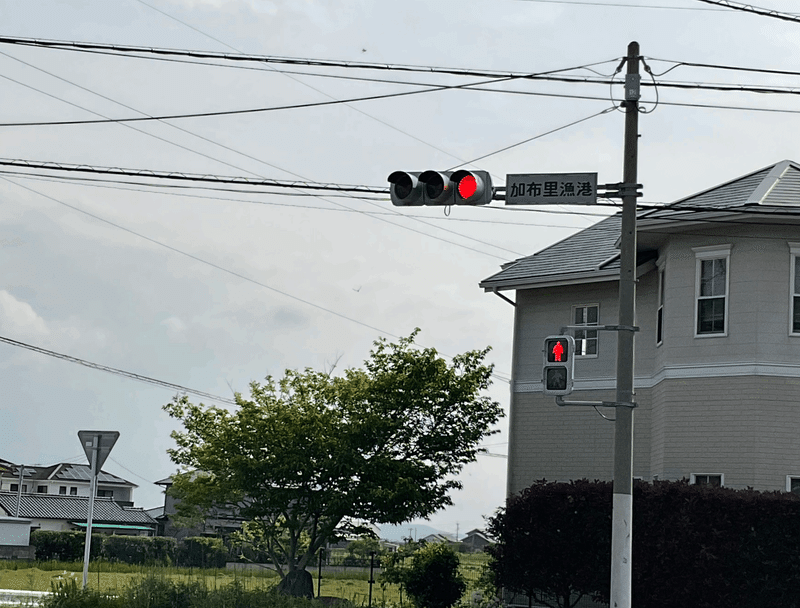

蔵へ向かおうとしたが、漁港入口の横断歩道で足を止めた。

待て待て、慌ててはいけない。単なる蔵訪問記でも良いのだが、今回は物見遊山で終わらせてはならぬのだ。酒蔵の故事来歴を説く情報は枚挙に暇がないが、醤油蔵のそれは決して多くは無い。だからこそ今回は許される限り、丁寧に取り組みたいのである。急いては記事をし損じる。

貝原益軒先生のような学識は爪の先ほども私は持たぬゆえに、予習の積み重ねと課題の確認は可能な限り周到にせねばならない。”令和筑前國續風土記 ひとつ出た補遺のよさ補遺の補遺”を目指すぐらいの気構えが無くては、大先達益軒先生に合わせる顔がないのだ。

ところで、私は車を運転しない。現地までは公共交通を使い、後は基本歩く歩く歩く。そこだけは少し昌益先生と同じだ。車内からだと快適ではあるが、見過ごしてしまうことも多々ある。苦は楽の種。界隈の空気を肌で感じたい。

颯爽といま来た道をとぼとぼと引き返し、「加布里漁港」の表示を仰ぎながら横断歩道をまた渡って、JR筑肥線「加布里駅」へと踵を返した。

1時間に2本のダイヤ、運良く列車が入線してきた。二つ駅を戻って「筑前前原」で下車、向かった先は糸島市立図書館。

■勇躍!図書館に乗り込んではみたものの・・・・・

図書館といえば、地元の福岡県立と福岡市立総合から始まって、これまで北九州市立、大宰府市民、久留米市立中央、長崎県立長崎、宮崎県立、鹿児島県立、沖縄県立(新/旧)などに出向いて、郷土資料室で本をひっくり返してきた。

郷土資料室で書物の埃を払う面白さは、特に地元有志による郷土史研究会の会報など私家版の資料にあると私は思う。出版社の刊行物からは漏れた貴重な情報が潜んだりしているのだ。

久留米市立中央図書館で古い研究会報のバックナンバーを開いていたら、浪曲・浪花節が広大な筑後平野の各集落で行われた祭礼「よど」の余興として大きな市場性を持ち博多をも凌駕していた、という貴重な寄稿文を見つけて狂喜したこともある。もちろん、そういった事実は”浪曲正史”には記録されていない。

”魏志倭人伝”以来の由緒ある歴史を自他共に認める街、資料も盛り沢山だろうと期待に胸躍らせて、糸島市立図書館に乗り込んだのである。

ところが、職員の女性に案内されたのは、片面高段3本が地元資料で背中合わせの3本が福岡県全体のだとおっしゃる両面書架のみ。至極あっさりとしている。ざっと見ると、郷土研究会の会報と覚しいものは見えない。閉架なのか、それとも福岡市側の有志や団体が糸島エリアをも纏めているのか。

なんといっても醤油の資料、山ほど本が出ている酒造とは違って出版社レベルのものは期待薄、しかも狭域のこと、地元に期待をかけていたのだが。

時間が無い。とにかく目の前の資料を掴む。

■「郡史」「町史」などにみえる、かつての加布里村醤油業界。

まず近世の加布里の醤油業はどうだったのか。それを偲ぶ記述が『怡土志摩地理全誌』の「加布里村 明治初めの加布里」という項にあった。

「また、酒造、金融、米取引で筑前屈指の豪商東屋政右エ門初め、醤油屋辻治助、酢屋柚木勘右エ門など大きい事業家も多かった。」

筑前屈指の豪商「東屋政右エ門」と並ぶ「醤油屋辻治助」という人物、一体何者なのか。その事跡の詳細はいまに伝わっているのだろうか。

◇ ◇ ◇

糸島郡や前原町時代の資料では、まず『糸島郡史』がある。これは1927年(昭和2)の出版。加布里村の項があって、第二章に地勢と当時の戸数、人口が記録されている。

加布里村 第二章「位置廣袤戸數人口」

「前原町の西に隣し、北は加布里灣に臨み、西は一貴山に接し、南は長糸村に連る。廣袤〇、四三三方里なり。現在戸數五八五、現在人口三、四九七人。」

醤油業者については、第四章にその記述があった。2軒の醤油醸造業者が存在していた。

第四章「生業物產」

「工業 造船業二戸あり、大小の和船を製造す。醤油醸造業二戸、瓦業二戸あり。其の外には特に記すべき程のものなし。」

「商業 本村大字加布里は糸島郡西部の一中心たるの觀あり。米穀及肥料の取引最も盛なり。叉魚市場あり」

「工業」でいえば造船業に醤油製造業、瓦業がメインで、その他は特に無いとあって、醤油蔵が加布里村の産業に大きな比重を占めていたようだ。また「商業」では「糸島郡西部の一中心たる」とあり、村が活況を呈していたことも察せられる。

◇ ◇ ◇

次に出てきたのは、1941年(昭和16)に出版された『福岡県前原町史』。この資料では、業者数と合わせて具体的な営業主名が記載されている点が貴重だ。

先の『糸島郡史』の記述「醤油醸造業二戸」から14年経過しているが、加布里に限って言えば、この1941年の楢崎・稗田はその2戸と考えていいのではないか。

3者の中で、もちろん目を惹くのは1891年(明治24)に創業とされる「稗田ムツノ」という名の営業主である。

カノオ醤油の公式サイトには「明治二十二年初代 稗田磯右衛門が[楠田屋本店]として創業」との記載がある。稗田ムツノとは稗田磯右衛門の子孫で蔵を守った人なのか。創業年に2年の相違のあるところが課題ではあるが。

◇ ◇ ◇

隣町・志摩町の『新修志摩町史 上巻』にも興味深い記述があった。

「近世の村々における味噌や醤油は、村に入ってくる振売から購入するよりは、麹屋から麹を買い、自分の作った大豆や麦を原料に、自家製造する方が安くついた。多くの農村では、昭和二~三十年代ごろまで、味噌と醤油を自家製造している家庭もめずらしくない。このように村内での需要が途切れることなく続いていたため、麹屋は成り立ったのである。

「振売」とは、江戸時代に天秤棒の両端にザルや桶などをぶら下げたものを振り担いで売り歩く一種の行商のこと。そういった商人から製品を買うよりも、麹屋から種麹を買って味噌や醤油を自作する農家が多かったという内容である。

この連載冒頭で申し上げた家内の実家では、醤油を作ることは無かったが、1975年頃まで味噌は自家製造していた。しかし祖母が亡くなったために、作ることを止めたという。

農山漁村に暮らす高齢主婦たち5000人の聞き書きによって日本全県の郷土食を集大成した『日本の食生活全集』(農山漁村文化協会、1984-1993)。そこに収められた『聞書き福岡の食事』など九州の各巻を開くと、どの県でも醤油と味噌を自作する家庭が多かったことがわかる。仕込みの時期は地域差はあるものの、盆明けから9月末前後の収穫期前に行っていたようだ。

また同書によれば、佐賀県鎮西町では「焚きものと味噌醤油切らす女の恥」という戒めの言葉があり、どの家庭でも一年分の味噌と醤油を仕込んでいたと。それほど、かつて自家製造は九州では当たり前の風景だったのである。

近世の自給自足社会がまだまだ色濃く残っていた明治・大正、そして昭和の半ばまで、麹屋の必要性は極めて高かったのだ。

そこで思うのは、農山漁村の自家醸造が盛んな地域性の中で、麹屋は醤油まで作っていたのだろうか。またもともとが醤油蔵であっても、どこの誰に販売していたのだろうか。まず最初の疑問である。

■まだまだ足らぬと、福岡市立総合図書館に攻め込む。

さらに資料を探すため、日を改めて福岡市は百道にある福岡市立総合図書館の郷土資料室に赴いた。

まず糸島市立図書館の資料から存在を知った『福岡県史 近代資料編 福岡縣地理全誌(六)』を開く。『福岡縣地理全誌』とは、陸軍省の命令で、旧福岡県が明治5年から7年にかけて調査した筑前15郡の郡村地誌である。ゆえに明治最初期の状況を知ることができる。

加布里村の「○付記 物産」のところに醤油蔵の記述があった。

一 酒 貳百石 末松政右衛門製

此代金千三百拾圓

一 酢 貳拾五石 末松政右衛門 柚木勘右衛門製

此代金百拾貳圓五拾銭

一 醤油 拾六石六斗四升 辻 治助 末松政右衛門製

此代金百八拾六圓八拾八銭

醤油蔵の数は1927年の『糸島郡史』と同様に軒数は2軒だが、経営者と覚しい二人の名前がある。末松政右衛門と辻 治助。どこかで見たような。『怡土志摩地理全誌』にあった「豪商東屋政右エ門」「醤油屋辻治助」ではないか。

さらに末松政右衛門は、酒も酢も醤油も造っている。まさに豪商。

◇ ◇ ◇

”東屋政右衛門”については、同じく総合図書館の書架に40冊ほど収蔵されていた福岡県立糸島高校の卒業記念誌『糸島文林』の1969年「17号」に注目すべき記事を見つけた。川崎俊丸という生徒が執筆した「明治六年筑前竹槍一揆について」と題された研究論文がそれ。

1873年(明治6)6月に筑豊の嘉麻郡で発生した明治期最大の農民一揆「筑前竹槍一揆」は、博多福岡を越えて怡土志摩にまで騒動が広がる中で、加布里村にも打ち壊しの被害が及んだ大規模なものとなった。

「また(六月)二十二日には、一揆は怡土郡赤坂、岩本、加布里の副戸長宅や加布里の東屋政右衛門宅を打崩し、神在村に行って家々を焼き払い、その上、二丈町福井、吉井両村の家々を引き倒し、福井浦の副戸長、重田藤左衛門所持の蔵に放火した。」

東屋政右衛門と末松政右衛門は同一人物であろう。東屋は屋号、本姓は末松ということか。

さらに、小野武夫編著『維新農民蜂起譚』(1930年(昭和5)、改造社)に収録された「筑前の竹槍騒動」という論考では、一揆発生後の12月末に立木福岡県令から租税権頭・松方正義になされた報告に、怡土郡で被害を受けた酒屋が3軒、醤油屋が1軒と記載されていた、とある。先の『糸島文林』の記述からこの1軒は東屋政右衛門の屋敷のことだと判る。

政右衛門と治助は、江戸から明治にかけて加布里で醤油製造に関わった豪商、分限者だったのだろう。まず近世から近代にかけての加布里の2軒の醤油蔵はこの2人である。

しかし、その血脈はその後承継されたのだろうか。

長くなったので章を改め、追加できた資料でこれまでの疑問や「その後」を確認したい。

(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?