或る「糸島の醤油蔵」伝 カノオ醤油(4) 加布里醤油業界の今昔 追加資料とまとめ

(文中 敬称略)

https://mapps.gsi.go.jp/

まず前回の内容をまとめてみる。

■前回のまとめ1:加布里の醤油事業者の変遷

1.江戸から明治のはじめにかけて、加布里には二人の醤油事業主がいた。醤油の他に酒造や酢造も兼業する豪商・東屋(末松)政右衛門と辻治助である。また東屋政右衛門は1873年(明治6)6月に発生した「筑前竹槍一揆」によって、同22日屋敷の打ち壊しに遭っている。(『怡土志摩地理全誌』、『福岡県史 近代資料編 福岡縣地理全誌(六)』、『糸島文林(17号)』)

2.1889年(明治22)、カノオ醤油の初代・稗田磯右衛門が「楠田屋本店」として蔵を創業。(同社公式サイト)

3.1927年(昭和2)の時点で、加布里に醤油醸造業者は2蔵存在していた。しかし事業主名・事業所名は詳らかではない。(『糸島郡史』)

4.1941年、加布里に二人の醤油醸造の営業主、楢崎克来と稗田ムツノがいた。事業所名は不明。(『福岡県前原町史』)

■前回のまとめ2:近世〜近代の醤油マーケット

近世から近代にかけて、福岡県をはじめ九州各県の農山漁村の家々では醤油と味噌の自家醸造が広く行われていた。そのため種麹を供給する麹屋の必要性は高かった。(『新修志摩町史 上巻』、『日本の食生活全集 聞書き福岡の食事』など)

■前回で湧いた疑問、解明したいテーマ

Q1:東屋(末松)政右衞門と辻治助の、彼ら自身は、彼らの事業は、その後はどうなったのか。

Q2:以降の醤油蔵との繋がりは?承継はあったのか? カノオ醤油との関係は?

Q3:「稗田ムツノ」はカノオ醤油の初代・稗田磯右衛門の子孫なのか? 創業年に相違はあるが。

Q4:1927年時点での2蔵は、1941年の「楢崎克来、稗田ムツノ」と同一か?

Q5:農山漁村の自家醸造が盛んな地域性の中で、麹屋は醤油まで作っていたのだろうか? また醤油蔵であったとしても、周辺の世帯が醤油を自家醸造している中で、どこの誰に販売していたのだろうか?

ひとまず以上である。

■蔵元の創業年と国策の関係・・・「醤油税」

ここで、醤油蔵の「創業年」について触れておきたい。

焼酎蔵のそれについて知っている人は気づかれたかも知れない。醤油蔵にしても、その創業が明治政府が行った日清戦争(1894〜1895)と日露戦争(1904〜1905)という大戦争の前後に多いのではないかと。

焼酎の自家醸造が当たり前だったその頃、明治政府は国費や戦費確保のため、製造を免許制として自家醸造を禁止し酒税を課した。免許がないと営業できないため多くの蔵元は申請を行ったが、その免許の取得年が公的な”創業”となったのである。

醤油の場合は「醤油税」があった。

まず維新直後の1871年(明治4)醤油業者を免許制として税を課したが、反対意見が高まって1875年(明治8)に醤油税は廃止。しかし1885年(明治18)に軍備拡張の財源確保のために醤油税は復活する。1889年(明治22)3月には、日清戦争後の財源確保で醤油税を増税、これまで無課税だった自家用の醤油も課税対象に。さらに1904年(明治37)4月、日露戦争の戦費捻出のため「非常時特別税法」を制定して税額をアップ。1926年(大正15)になって、ようやく「醤油税則」は廃止された。(ウィキに拠る)

下記は福岡県醤油工業協同組合公式サイトから、福岡支部所属のメーカーで創業年が分かる企業を古いものから順に一覧にした。さらに醤油税に関わる出来事も併記している。

日清・日露両戦争の時期の創業が目立つが、実質の”創業”はそれ以前だった蔵は多いのではないだろうか。

さて、稗田磯右衛門の創業は、ちょうど自家醸造醤油への課税が行われた1889年(明治22)である。私は、以前焼酎蔵で伺った談話からも、磯右衛門が同年の免許取得、公的創業以前から醸造を行っていたことは確実だと思っている。しかし、その年に経営者としてゼロから蔵を立ち上げたとか、蔵を買い取ったなどの可能性も否定は出来ない。果たしていずれが真実なのか。

ゆえに、東屋政右衛門と辻治助の時代からカノウ醤油初代・稗田磯右衛門が創業するまでの、16年間の空白が気になるところ、なのである。

さらに資料を見ていこう。

■なぜ福岡県は醤油蔵が多いのか・・・・その答えとは?

『福岡県史』は出版が2期に別れ、70冊以上の量があるというとんでもない大作だが、書架に居並ぶ背表紙から、関連がありそうなものを選ぶ。

「通史編 近代産業経済・一」(西日本文化協会、2003年)、これが当りだった! 目次に「第三節 醤油醸造業」という項目があった。

記述された要点を整理する。

●出版当時の醤油業界の状況:大手数社が半数強を占める。

関東関西大手がシェアの半分強を占め、残りの半分弱を全国1800社の中小がひしめき合っていたと記す。これは現時点でも大きく変わってはいない。

●大メーカーと地方中小メーカーが棲み分け:

大手メーカーが江戸(東京)・大阪の大消費地に対応したがために事業規模の大型化が成って数量的シェアを大きくしたこと、逆にローカルの醤油醸造業は地域の少ない人口を相手にしながらも地元の嗜好に根差した商品を供給することで併存し得たと説く。

●明治期の福岡県の醤油蔵は多くが中小零細:

『福岡縣地理全誌』の記述に基づいて、明治時代の福岡県の醤油業者のほとんどは100石未満、しかも50石未満の小規模零細蔵が多数だったことを検証。

●明治後期では、福岡県の醤油県外輸出が大幅に増加:

明治の中期以降、県内の醤油業者の県外への輸出数量は県内への輸入を圧倒。輸出先は主として大分・佐賀・長崎などの北部九州から山口県と、マーケットは広域に渡っていた。

●自家用醤油製造者が多い九州各県:

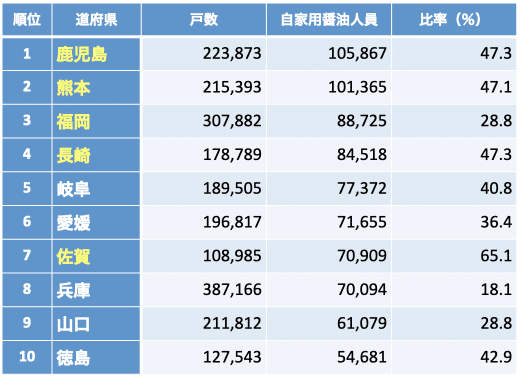

1909年(明治42)のデータを元に、岐阜県以西の西日本、特に鹿児島・熊本・福岡を上位とした九州から西中国・四国にかけて自家用醤油製造者が集中していることを詳述。

『福岡県史 通史編 近代産業経済・一』81Pの表から筆者が再構成

『福岡県史 通史編 近代産業経済・一』に掲載された一覧から自家用醤油を製造している人員数のランキングを示した。上位四位が九州である。比率については、福岡を除く4県が4〜6割と高い割合を示している。母数となる戸数は醤油を”購入”していたであろう都市部も含むため、都市部が多い福岡では28.8%と低い結果になった。しかし同書では「四軒に一軒以上は自家醸造を行っていた計算になる」として、決して低くないというニュアンスを持たせている。

このランキングは『日本の食生活全集』にある自家醸造の記録の数字的裏付けと言っていい。「福岡県は、全国でも有数の醤油メーカーがひしめくエリア」と言われるその答えがこれかと思う。

「長妻広至の『西日本地域では自家醸造と零細規模の営業醸造の間に連続性がみられ、おそらくそれは近世以来の発展の線上にあったものと思われる。これに対して東日本地域は両者の間は分断的で、おそらく醤油が消費されるようになる当初から、ある程度も商品生産として醤油生産が開始されたといえるであろう』との見解は示唆的である。

九州においては、関東や関西のように近世から「生産者/大都市の消費者」という関係性で大量供給と寡占化が進まず、自給自足社会が近代に入っても温存され自家醸造が続いたこと、免許制を通じて多くの自家用醤油醸造家から醤油蔵として専業化が進んで、その母数の多さが福岡県に醤油メーカーがひしめく要因になったと思う。

●意外と広範囲に県外輸出されていた醤油の一例。

「第三節 醤油醸造業」には、福岡市大名にある老舗「ジョーキュウ醤油」(松村家)に残された文書を元に、生産された醤油が博多から県内各所、大分、熊本、山口、愛媛、さらに遠く朝鮮半島にまで県外輸出されていた事例も紹介されている。

供給先の中でも長崎県西彼杵郡高島と同北松浦生月島への移出の多さが目立つ。どちらも炭鉱があった場所である。暑い坑内で作業する労働者のため、塩分の補給に醤油が必要だったのだ。

◇ ◇ ◇

ところで下記は、熊本県牛深市に今も伝わる民謡「牛深ハイヤ節」の西九州における伝播経路と想定される廻船の寄港地である。近世、「牛深ハイヤ節」は牛深から出帆した船乗りたちが下関から瀬戸内、関西へと寄港地に伝え、さらに北前船ルートにのって北日本回りで蝦夷地にまで広り、各地で多くのヴァリアントを生んだ。

加布里、博多、津屋崎、芦屋は筆者が追加

なぜこれを掲げたのかというと、加布里の醤油蔵の売り先が、自家醸造が根強い地元周辺ではなく、加布里港から船便を使ってより広域に販売されていたのではないか、という推察からである。だからこそ東屋政右衛門のような醤油・酒・酢の兼業を行えるほどの”豪商”が加布里に生まれ得たのではないか、と思うのだ。

「九州のように、大消費市場が存在しえない、かつ自家醸造が普及しているという状況下では、醸造業者は自家醸造の間隙を縫って、「点」的に販売域を拡げざるを得ないし、醸造家の規模拡大にも限度があっただろう」

「点」的に販売域を拡げざるを得ないという一節に、私が2002年に伊万里市の酒販店で見つけた「ヤマタカ醤油」は、かつて点的に拡販していたその残照なのだろうか、とふと思ってしまった。

■調べはひとまず付いた。いざ、蔵元へ!

というわけで、入手できた資料全部からの解明したいテーマを改めて掲げてみる。

●テーマ1:東屋政右衛門と辻治助は、その後どうなったのか。言い伝え、伝聞は残っているのか。

●テーマ2:その二人から、初代稗田磯右衛門の創業までの16年間の空白を埋める。東屋政右衛門または辻治助は、稗田磯右衛門との関係はあったのか。

●テーマ3:稗田ムツノはカノウ醤油の初代稗田磯右衛門の子孫なのか。

●テーマ4:1927年に記録された2蔵は、1941年の「楢崎克来、稗田ムツノ」の二人か。1927年の時点での事業主は誰なのか。事業主の系譜は?

ここで各種資料に記載された事業主を、加布里内と船越湾を囲む蔵に絞って年代順に整理してみる。表の末尾には、現時点での代表者名を加えた。

明治以降、加布里における醤油蔵の”尊卑分脈”はどう連なっているのか、それは今後の課題である。

●テーマ5:農山漁村の自家醸造が盛んな地域性の中で、麹屋は醤油まで作っていたのだろうか。

●テーマ6:醤油蔵であっても、周辺の世帯が醤油を自家製造している中で、どこの誰に販売していたのだろうか。カノオ醤油のかつての販路、販売地域は?

●テーマ7:営業拡販や輸送はどのように行われたのか。まだトラック輸送などが整備されていない時代において、加布里港という地勢の影響は?

◇ ◇ ◇

可能な限り、調べは付いた。あとは現場でまた新たなテーマが見つかるやも知れぬ。さあ、蔵元へお邪魔せねば・・・・・

(5)へと続く