影響を受けた塾人たち(プロフィール11)

問題意識を持って仕事に携わり生徒と接していると、現実の問題点が見えてきて、理想が見えてくる。自分の理想の教育を考える上では、先人たちの哲学がとても参考になる。みな30代半ばで独立をしているというのも大きな影響を受けた。

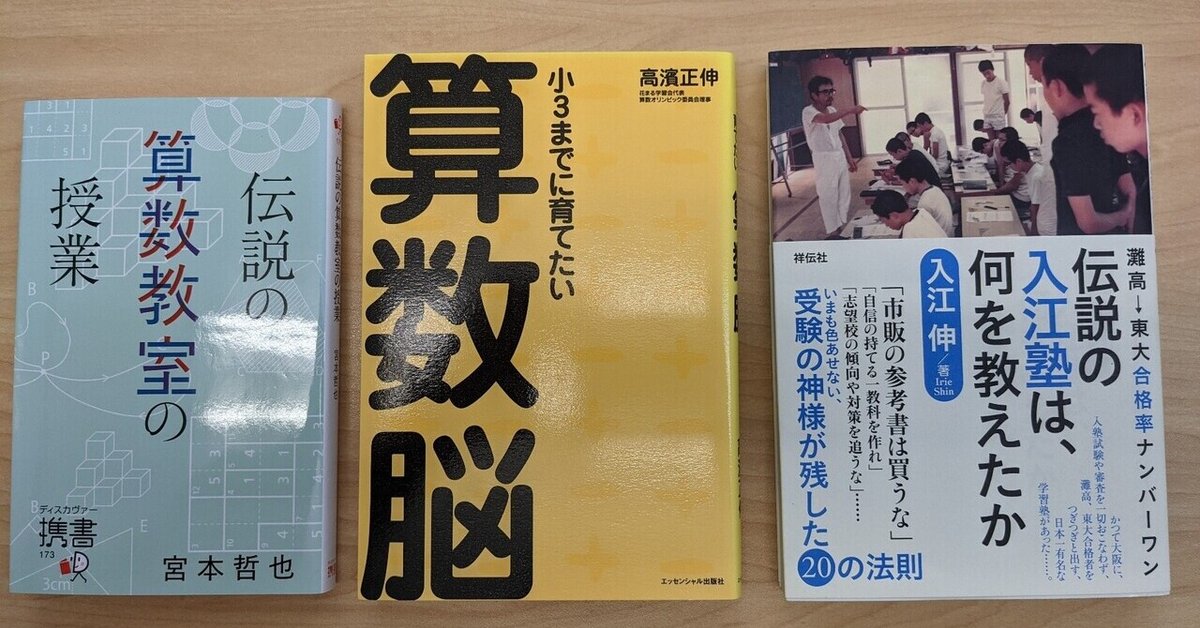

宮本哲也(宮本算数教室)

「宮本算数教室」「宮本算数パズル」の宮本哲也。元サピックスの教室長とのこと。情熱大陸で見た宮本算数教室での授業は衝撃的であった。生徒は一心不乱に算数パズルを解き続け、宮本先生が発する言葉は「マル」と「ボツ」だけ。生徒が緊張感を持って自分で考える時間が一番伸びると言い切る。

生徒が人生を切り開くためには「頭がよい」ことが必要で、頭がよくなるためには「算数」が良い。難関校に受かることはオマケみたいなもので、そこを目指して算数の難問と対峙し頭を鍛えることが重要。

高濱正伸(花まる学習会)

「花まる学習会」の高濱正伸。『小3までに育てたい算数脳』の衝撃。算数のできる子とできない子の違いが、現場感覚で明確に言語化されていた。「見える力」と「詰める力」、それぞれをいかに磨くかという観点。算数講師としてひざを打つものばかり。情熱大陸での板書にカーテンをかけて、生徒に授業を思い出させながらノートをとるという手法も細かい点ながら本質的実践法で素晴らしい。

教育において、親の関わり方、特に母という学びも非常に大きかった。すべての子どもは学ぼう伸びようという意欲を持って生まれてくる。なぜその芽が摘まれてしまうのか。大人が良かれと思ってやることが、子どもにとって害になることも。学齢に合った適切な教育手法と教育環境。教育や学習の本質に思いを馳せ、哲学するようになったのは高濱先生の影響が最も大きい。

入江伸

『伝説の入江塾は、何を教えたか』の著書で知る。かつて関西にあり灘高合格者を多数輩出した伝説の塾。昨今は効率の良い勉強法、テクニック集、分かりやすい教材が溢れているが、それが生徒を軟弱にしているとしたら。上にも通ずるけど、子どものため生徒のために良かれと思って整えている環境が実は子どもの生きる力を削いでいるかも知れない。

参考書は捨てろ、問題集だけ、自分のノートが参考書。受験学年の夏に勉強道具を持たずに無人島へ。困難を自力で突破する人間力の養成。効率、生産性とはほど遠い実践内容ながらも、入江氏の哲学はぶれないし、子どもたちもそれで結果を出しているし。今の時代に改めて求められているのはコレではないかと思っている。

おおたとしまさ(教育ジャーナリスト)

塾講師では無いけれど、塾人とくくっても支障ないだろう。『名門校とは何か』『塾歴社会』『新・男子校という選択』などなど。おおた氏の全国の現場を巡ってのルポルタージュにより、自分の使命が明確になった実感がある。心で想い、頭で考えていることを、かくも分かりやすく言語化してもらうことで、より鮮明になった。

長男が産まれるというタイミングで理想の教育を求め決断をした。