【Bs投手分析】中継ぎ編:中継ぎ防御率はリーグワーストも数値以上に希望あり!

さて、中日新聞でも記事を連載されておられる中日ファンのロバートさん(@robertsan_CD)が、投手陣を分析する興味深いチャートを作られていて、中々オリックス版でミクロに見えるものが無かったので、今回は中継ぎ版で作ってみます。

先発版はこちらです。読んでいただければ幸いです。

https://note.com/hinata_kono_ka7/n/nfac1a8271d2c

①先発と中継ぎで決定的な割れ目

やはり今シーズン投手陣の大きな課題として目立ったのは、中継ぎ陣がリードを守りきれず逆転負けを喰らう試合が多かったことではないでしょうか。

aozoraさん(@aozora__nico2)のデータを参照させていただくのですが、7回裏終了時にリードしていた試合の勝率は12球団ワーストとなる.875を記録。

リードしていた51試合の中で9試合も勝ち試合を落としてしまうなど、先発陣の勝ち星を消してしまう試合が多くありました。

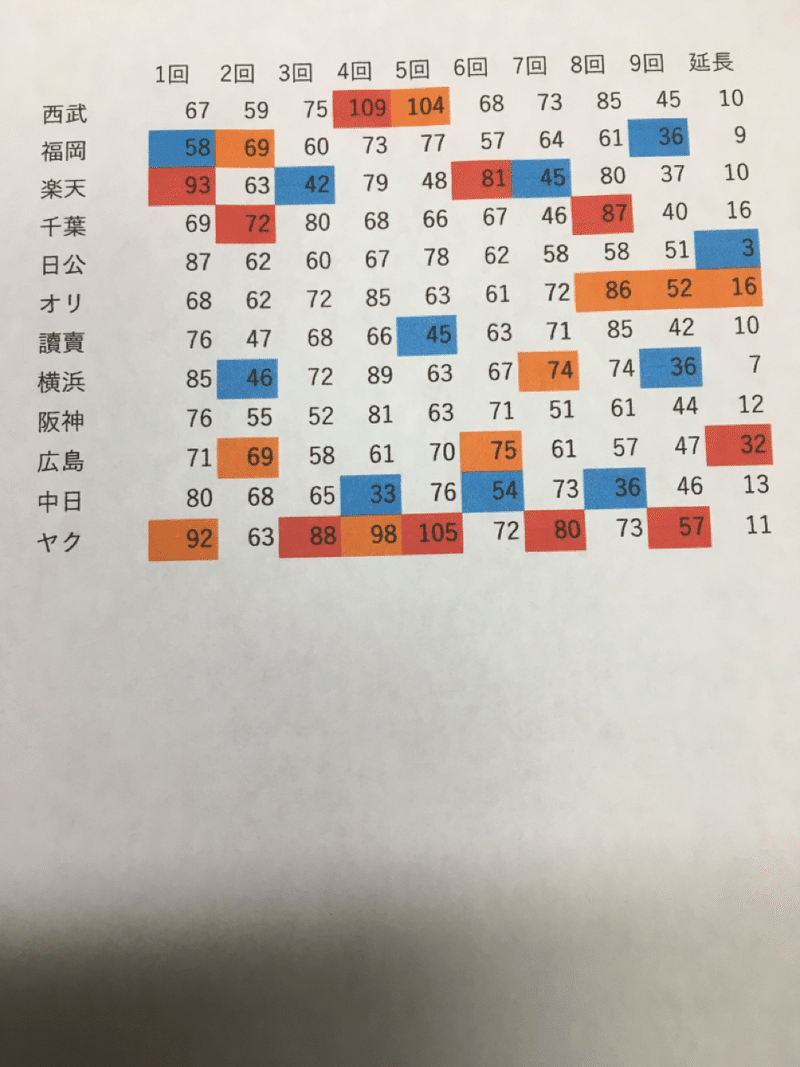

また、こちらの表を見れば分かるのですが、オリックスは中継ぎ投手が投げることが多い8回、9回、延長戦の失点数がそれぞれ全て12球団で2番目に多く、それぞれを足すと当然12球団ワーストとなりました。

当然、本拠地球場の違いによるパークファクターも考慮しなければなりませんが、それでもどのイニングも安定して失点が多かったヤクルトを除き、オリックスの失点の多さは後半に殆どが固まっており、中継ぎ陣の立て直しは急務と言えそうです。

(赤がワースト、橙がワースト2、水はトップ)

②絶対数の少なさは課題も中継ぎ一人一人の質には希望

この画像を見て気づくのは、やはり中継ぎとして登板した選手の数の多さではないでしょうか。

中継ぎ防御率がパリーグワーストということもあり、ある程度覚悟はしていましたが、チームの最下位が確定した"消化試合"で顔見せをした富山凌雅(22)と、同年限りでの現役引退を発表した岸田護(38)を除いても、なんと21名が一軍で中継ぎとして投げるなど、年間を通して中継ぎ陣の入れ替わりが激しかったのは否めません。

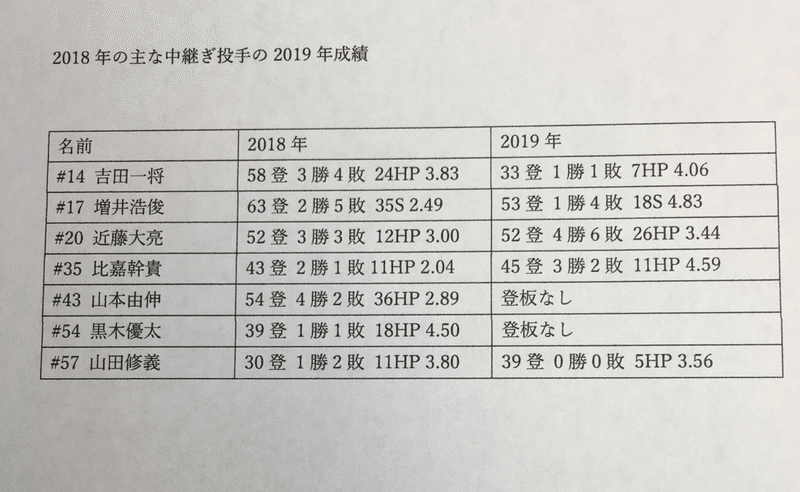

このような結果になってしまった要因としては、やはり2018年の主力中継ぎ投手の相次ぐ不調や故障離脱等による駒不足にあります。

▲澤田は開幕から8回を任されるも5月末に中指の骨折で離脱。

当初7回を任される予定だった吉田一将(30)は前半戦は防御率8.06と絶不調。特に投球割合の半数を占めるストレートが3割をゆうに超える被打率となるなど2度の登録抹消を経験しました。

また、澤田圭佑(25)が交流戦前に右第5中手骨基部骨折にて故障離脱。その後復帰を果たすもフェニックスリーグでも背中の痛みを訴え途中帰阪するなど怪我に泣かされた年になりました。

近藤大亮(28)も、不安定な中継ぎ陣の中で一時期セットアッパーとして起用されましたが、練習中に顔面にボールが当たり鼻骨を骨折し途中離脱。

2018年に引き続き守護神を務めるはずだった増井浩俊(35)も、加齢や勤続疲労による劣化もあり年々ストレートの威力が低下。自己最低となる抑え成功率を記録し守護神を剥奪されるなど散々な歳となりました。

最も、右肩棘上筋の故障で開幕に間に合わなかった先発のディクソン(35)が、西村監督の抑えコンバート案が完璧にハマり、増井浩俊に変わる絶対的な守護神として定着。150km/hを超えるストレートと140km/h近い大きなナックルカーブを武器に支配力のある投球を続け、こちらに関しては一応の目処が立った形になります。

最も、増井もディクソンも来期で36歳と高齢であり、現に増井に関しては経年劣化を隠せない状態にあるため、後継者が出てきて欲しい状況ではありますが、一応来期の布陣としてはディクソンが抑えを務め、増井がその座を奪還にかかる形でしょう。

その他、2018年に8回を務めていた山本由伸(21)が先発転向で消え、最速157km/hのストレートを誇る黒木優太(25)が右肘内側側副靭帯断裂でトミージョン手術を受けシーズンを全休するなど、殆どの既存の中継ぎ投手が投げることがままならず、苦しい台所事情を強いられました。

その一方で、半強制的ではありますが、その枠を様々な投手の台頭で埋めた年てありました。

特に2018年には11試合の登板に留まり、戦力外通告も辞さなかった海田智行(33)が55試合に投げ23HP 防御率1.84のV字回復。特に今シーズンはコントロールが冴え渡り、打者196人に対して与えた四球は僅かに10。また、被本塁打は僅かに1と接戦の場面でも安心して場を任せることができました。

また、2014年のドラフト1位の山﨑福也(27)は、高山投手コーチのアドバイスの下、グラブの使い方を改善した結果、前年と比較して平均球速が?km/hも上昇。縦割れの大きなカーブと組み合わせ、ロングリリーフとして場面を問わず投げるなど、"縁の下の力持ち"として欠かせない働きをしてくれました。もしも彼が居なかったならば、他の中継ぎ陣はより悲惨な数値になっていたでしょう。

また、制球難が改善し、7月末に支配下登録を滑り込みで掴んだ神戸文也(25)も、登録当初は緊張もあり不安定だったものの、150km/hを超えるストレートと、パリーグの中継ぎ陣では3番目の速さとなる平均141km/hのフォークボールを武器に無双。それまでセットアッパーを務めていた近藤が、練習中のボール直撃により故障離脱したことを受け、その穴を埋める活躍を見せるなど、明るい材料があったことも見逃せません。

同じ育成選手では、ルーキーの漆原大晟(23)が最速154km/hの威力のあるストレートを武器に二軍のセーブ王を獲得。オフには育成選手ながらただ1人プエルトリコでのウィンターリーグ(Tー岡田や鈴木優、新外国人のロドリゲスらも参加)へ派遣され、そこでも安定した成績を残すなど、今シーズンの支配下登録、活躍が期待されます。

▲左肘の手術から復活を果たした海田。今期もチームを勝たせる投球を期待される。

このように明るい材料もありましたが、チームの中継ぎ防御率がリーグワーストだったのは決して見逃せません。多くの先発陣の勝ち星を消す結果となってしまいました。

2020年の中継ぎ陣の建て直しへは、当然新しい若い芽が出てくることも望まれますが、まずは(先発転向をし最優秀防御率を獲得した山本由伸を除く)既存のメンバーが調子を取り戻さなければ何も始まらないのではないでしょうか。

③オリックス中継ぎ陣改革へのキーパーソン

多くの主力中継ぎ投手が不振に終わり、当然ながらチームの中継ぎ防御率も最下位となってしまったオリックス。建て直しへは、彼ら主力が再度力を取り戻し、"本来投げるべき場所"で投げることが求められます。

第3章では、主力中継ぎ選手でもキーパーソンとなるべき選手として、今シーズンの巻き返しを測る吉田一将(30)をクローズアップしようと思います。

▲今やチームにかかせぬ存在となりつつある吉田一将。年間通した働きを見せられるか。

❶前半戦と後半戦でのジェットコースター

西村監督新政権の下、セットアッパーとしての活躍が期待されていた吉田一将。

2018年度は、後半戦に防御率8.35と息切れし登録抹消。最終的には防御率3.83でシーズンを終えたものの、前半戦は8回の山本由伸、抑えの増井浩俊へと繋ぐセットアッパーとして獅子奮迅の働きを見せ、勝ちパターンの一角を担いました。

しかし、2019年はその信頼は一気に揺らぐことになります。

持ち味の191cmの長身から投げ込まれるストレートと、大きく真下に落ちるフォークボールのコラボレーションの威力は影を潜め、前半戦の被打率は全体でなんと.306。典型的なフライボーラーとはいえ、15イニングで3本塁打を浴びるなど、前半戦の防御率はほぼ毎イニング点を取られていることになる8.80を記録。当然セットアッパーの座を近藤大亮(28)へ譲ることとなり、二度の二軍落ちを余儀なくされました。

その後調整を経て一軍へ復帰。復帰後は19試合に登板し失点は僅かに2、防御率は0.81を記録するなど、前半戦の投球とは別人かのごとく人間離れした好成績を残します。

このようなV字回復を果たすことが出来た要因は一体なんだったのでしょうか。

身体の開きを抑えてリリースポイントが安定し、コントロールが安定したなど、フォーム面での変化もありましたが、何よりも後半戦から投げ始めた"スラッター"が加わったことは、彼のピッチングに革命を齎したと言っても過言ではないでしょう。

※スラッター…スライダーとカッターを合わせた造語で、その名の通り両者の中間のような性質を持つ。(セイバーメトリクスの落とし穴 お股ニキ(@omatacom)より)

前半戦には右打者に多投していた130km/h前後のスライダーですが、一軍に復帰後はこのボールが130km/h後半まで高速化。また左打者へも積極的に投じるようになり、前年度に.252あった左打者への被打率は.236まで減らすことに成功しました。

本人のInstagramのストーリー(質問に回答していくと評した本人企画)でも、"スラッター"という言葉が出てきており、意識してスライダーの高速化を行ったことが伺えます。

中継ぎ投手としてはストレートが決して速くはない中で、フォーク以外で左右両方に使える軸となる変化球を身につけたことは、ストレートやフォークボールへも相乗効果を生んだでしょう。

前半戦と比較して全てのボールで被打率を大幅に抑えることができており、全体的に投球に幅が出て抑えるパターンが増えたのではないかと推測できます。

❷中継ぎ投手陣への道しるべ

この"スラッター"が現代のNPBの投手陣における1つのトレンドになっています。

正確に言えば、"スラッターと別の変化球を組み合わせる"ことで抑える波が来ていると言うと正しいでしょうか。

軽く例を挙げさせていただくと、140km/h前後のスラッターに添える形で、曲がりの大きな遅い変化球であるカーブやフリスビースライダーを付けることによって、球速差でも変化の大きさでも対応され辛くすることができる、そのアクセントになる魔法の組み合わせだったりします。

もちろん、その他にも様々な組み合わせやそれによるメリットはあるのですが、スラッターに関しては、お股ニキさんが執筆された"セイバーメトリクスの落とし穴"(@omatacom)をご覧頂ければと思いますので、以下にAmazonのリンクを載せておきます。

https://www.amazon.co.jp/dp/4334044018/ref=cm_sw_r_cp_api_i_w2DfEb23B5VKD

この"スラッター"のビッグウェーブに乗り、今シーズン躍進を見せたチームが東北楽天ゴールデンイーグルスではないでしょうか。

もちろん、西武からFA移籍で加入した浅村栄斗(29)や新外国人のブラッシュ(28)選手らの活躍による打撃力の向上もありますが、そのリードを守りきった鉄壁の中継ぎ陣もまた、今年の楽天を押し上げる要素になっていました。

楽天は中継ぎ防御率では阪神に継ぐ12球団で2番目の好成績をマーク。セットアッパー、抑え格の中継ぎ投手を6人も(!?)揃えた阪神も大変おぞましいのですが、楽天の中継ぎも負けず劣らずの鉄壁布陣を誇りました。

その中でも、特にキーマンとなったのが、2018年には17試合の登板に留まり、防御率も5.84と落ち込んだ森原康平(28)の活躍にあるでしょう。

▲今シーズンから背番号13に変わる森原。抑えへ転向する中で今年も安定した投球を見せられるか。

元々森原は、新日鐵住金広畑(現在の日本製鐵広畑)時代から、強靭な下半身から最速151km/hを投じるパワーピッチャーとして関西では名を馳せていました。

右肘手術の復帰後は、ストレートは17試合中16試合で150km/h超えを記録またそれにより高めのボールの空振り率が2017年の前半と比較して跳ね上がるなど、防御率は悪かったものの一定の成果を納めます。

そして、万全の状態で迎えた2019年。前年度に平均で150km/h近い球速を記録するようになった威力のあるストレートと、落ち幅が増したフォークボールに加え、新たな武器が加わることになります。それがスラッターです。

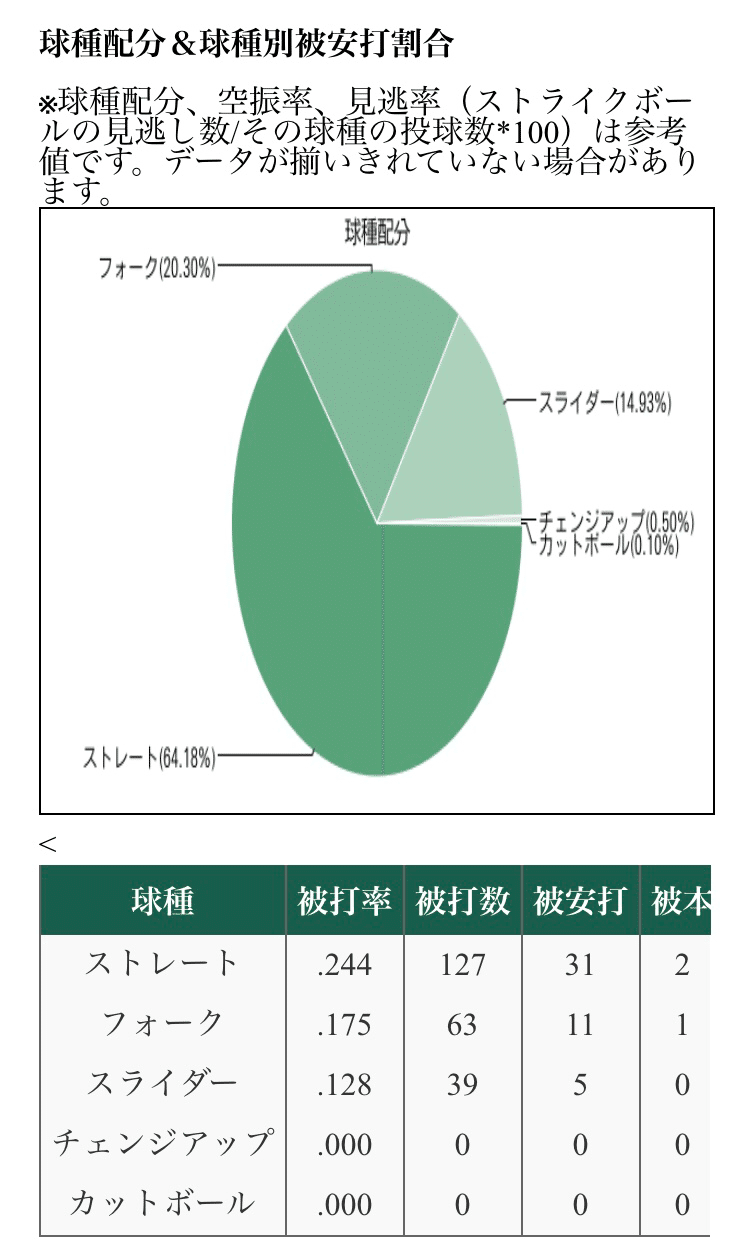

ルーキーながら40試合以上登板した2017年は、力のあるストレートとフォークボールの合計割合が90%近くを占めていたのですが、今シーズンになってその割合に変化がありました。

ストレート、フォークボールの割合が5%ずつ減り、その分スライダー(表記ではあるが実際にはスラッターである)の割合が増加。これが被打率.128と完全なマネーピッチとして機能し、また打者がスラッターをケアすることによる相乗効果として、ストレートやフォークボールも合わせて向上。いよいよ手が付けられない投手へと進化していきます。

森原の他にも2017年に同じ新人の剛腕として鳴らした菅原秀(25)や、支配下選手に復帰しローテーションを埋める活躍を見せた石橋良太(28)、外国人投手のブセニッツ(29)も同じようにスラッター+軸となる変化球(菅原はナックルカーブ、石橋はフォークといった具合に)を駆使する"スラッター使い"へと成長。

また、新外国人として獲得したシャーゴワ(29)や、ロッテへFA移籍をした美馬の人的補償で獲得した酒居知史(27)、ドラフト3位ルーキーの慶應義塾大・津留﨑大成(22)ら今オフに補強した多くの投手がスラッターを武器としている投手であり、このボールが攻略されるまでは更なる難攻不落へと進むと思われます。

話は戻りますが、この"スラッター"が1つのトレンドとなる中で、オリックスの中継ぎ陣で最初に"スラットスプリット型"を本格導入した吉田一将へかかる期待は大きく(先発では山本や山岡、榊原ら多くの投手が導入済み)、近藤大亮や黒木優太ら既存の中継ぎ陣へも大きな相乗効果をもたらせば、建て直しへの道を歩むはずです。

現に近藤は、現在広島県内でその森原と自主トレを共にしており、チームにスラッターの波を持ち帰っていただければと思います。

④むすび

以上で、オリックスの中継ぎ陣の分析は以上となります。

前回以上に長くなりましたごめんなさい😢

第1章では、オリックスの中継ぎ陣全体

第2章では、それら個人個人の内容を分析。

第3章では、今シーズンのキーマンとなりうる吉田一将投手を分析しました。

最下位からの巻き返しへ、1つの大きな課題として中継ぎ陣の建て直しが挙げられますが、明るい材料も多く、建て直せると信じています。笑

拙い文章ではありますが、移動時間にでも読んでいただければ幸いです。パソコンの勉強も合わせてしてきます😢

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?