[書評]ドリュ・ラ・ロシェル『秘められた物語』

ドリュは、しじゅう後退しつづける将来を慮っていた。彼のナポレオンふうの冒険は、肝心の日が来たとき、灰をしか、そして死のなかでまた見出されたその青春をしか、彼に残さないであろう。

(ロジェ・ニミエ「ピエール・ドリュ・ラ・ロシェル」、菅野昭正訳)

2022年1月3日、ピエール・ドリュ・ラ・ロシェル生誕129周年を迎えた。来年の生誕130周年には本国フランスで節目を記念し、何かのイベント開催か、新しい関連書籍が出版されないかと個人的には期待している。もちろん本邦での初翻訳作品、既に翻訳された作品の新装版発売等もファンとしては願っているが、残念ながらそうした話は今のところ聞かない。現在ドリュの日本語訳作品は一般の書店で入手できるものは皆無と言っていい。(昨年発売された『ジャック・リゴー遺稿集』に、リゴー自殺後に書かれた『さらばゴンザーグよ』というドリュの文章が収録されている!)

しかし古書では入手しやすい作品も結構ある。その中で個人的におすすめの作品、それもドリュを初めて読むという人におすすめできる『秘められた物語』を今回は紹介したいと思う。

『秘められた物語』

自我のめばえの時期から、青年期、従軍時代、戦後の生活、そしてパリ解放に際しての自殺未遂まで、自身の生涯を死への親しみと自我の誘惑の側面から綴ったこの小文は、戦後十六年を経て発表されると、その誠実さと実直さ、死と自殺を前にした人間についての深い洞察によって作家としてのドリュを対独協力のタブーからひきだして再評価するきっかけをつくった。 (福田和也『奇妙な廃墟』、筑摩書房)

1961年にガリマール社より、ピエール・ドリュ・ラ・ロシェル『秘められた物語』が出版された。原題は『Récit secret suivi de Journal (1944-1945) et d'Exorde』。我が国では、昭和62年に国書刊行会「もうひとつのフランスシリーズ」の『秘められた物語/ローマ風幕間劇』として出版される。訳者はフランス文学者の平岡篤頼先生。なお研究者によっては『秘められた物語』ではなく『秘話』と表記する方もいる。

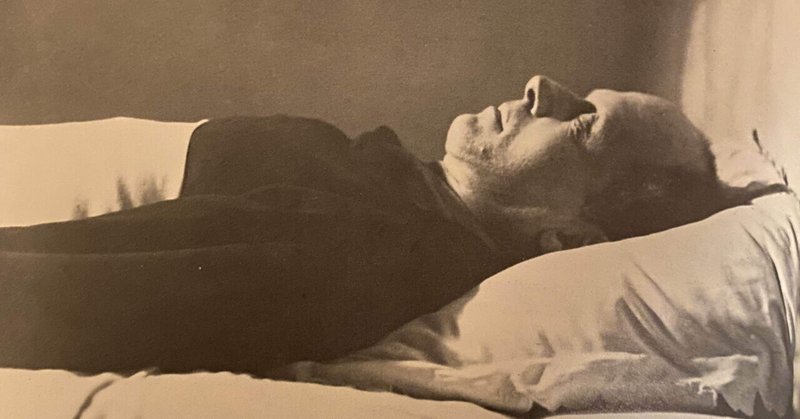

ドリュは1945年3月16日に自殺してその生涯を終えるのだが、前年にも自殺未遂を起こしている。1944年の自殺未遂後、回復してから執筆に取りかかったのが『秘められた物語』である。もちろんこの作品は、自殺に失敗した男がもう一度前向きに生きようという気持ちで書かれたものではなく、将来また実行されるであろう自殺のための「遺書」として見るのが適当である。

『秘められた物語』は自殺論(本書では「秘められた物語」の部分)、日記、政治論(本書では「緒言」の部分)の三部構成となっている。ドリュは死後の出版を見越して日記を断片的に書いており、『秘められた物語』にはその最期の方の日記が収録されている。

「緒言」では裁判にかけられた時を想定した自己弁護と、自身の政治思想について語っており、ドリュがどのような決意で対独協力とファシストへ転向したかを窺い知ることができる。

私はありきたりの愛国者、頑固なナショナリストではなかった。私はインターナショナリストなのです。私はたんにフランス人ではなかった。私はヨーロッパ人なのです。(中略)われわれは賭をし、私が負けた。私は死刑を要求します。 (ドリュ・ラ・ロシェル『秘められた物語』平岡篤頼訳、国書刊行会)

「ナショナリストであり、インターナショナリストだった」と自称するドリュのファシズム論からは、ナチス・ドイツのようなウルトラナショナリズム的なファシズムとはかけ離れた、我々にとっては新鮮なファシズムについて学ぶことができる。彼は対独協力者ではあったが、しかしドイツの帝国主義には否定的な姿勢だった。彼にとってファシズムは社会主義であり、ドリュはその社会主義にフランスとヨーロッパ全体の希望を託していたのである。本書では自らの敗北を悟りつつ、なぜそこに希望を見いだしたかが書かれている。

自殺論では自分の生涯を振り返りつつ、早熟過ぎる「死」への興味と「自殺」の誘惑について綴られている。この作家を知る上で「自殺」は避けて通れない。ドリュは幼少から異常とも言える「死」への興味を持っており、それはベットなどの暗くて狭い場所に入り、目を瞑って死を疑似体験しようとする「ひとり遊び」から窺い知ることができる。そうした興味が過激化してゆき、ついに6歳か7歳頃にナイフでもって自傷行為を行い、本当に「死」へ向かおうとしてしまう。「自殺」というドリュを知るうえでの重要な思い出が他にもいくつか、メランコリックに回想されており、1945年の自殺と、そして何よりドリュ・ラ・ロシェルを考察するうえで非常に大きな示唆を読者に与えてくれる。

私が『秘められた物語』を勧めるのは、ドリュ・ラ・ロシェルその人を知るうえで格好の書であるからだ。自分の敗北を悟り、死を自ら迎えようとする人間が、自身の生涯と思想を振り返ろうと意図して書かれた本は感動的であり、何より誠実だろう。だからこそ、冒頭で引用した福田和也の文章の通り、戦後のフランス人の心を掴むことができた。死を意識したドリュの文章と対峙したとき、迫力を感じるか、諦念を感じるか、何を感じるかは人それぞれだろう。しかし戦後の毀誉褒貶を越えた、真剣にドリュ・ラ・ロシェルと向き合うことができる有意義な読書体験、これは確実なものである。

本書をある意味前向きに読もうとするのはドリュの本意ではないかもしれない。しかしながら『秘められた物語』による読書体験から我々は、戦後に対する新しい反抗の姿勢を己の内面に構築できるのではないかとすら私は考えている。あえて時代の頽廃に生きて見せた「不誠実」な男の生き方は、時代の誰よりも「誠実」である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?