【書評】これを知らずに塾には通うな!/今井宏

2,009年刊行の干支一回りほど前の本なのですが、再読していろいろとうなずけるところが多かったので備忘録としての意図もかねて書評を残しておく。

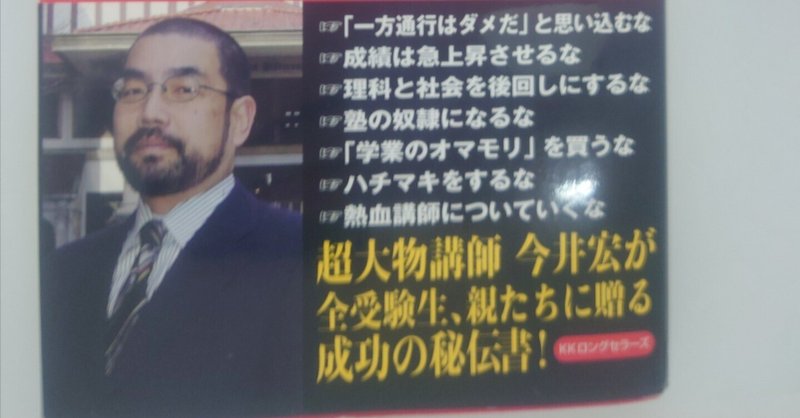

著者について

東進ハイスクールをはじめとした大手予備校を渡り歩き、英語科の講師を長年務めてきた超人気講師。

英語指導の腕はもちろんのこと雑談力も非常に高い。

本書にはその慧眼がこれでもかと詰め込まれている。

本書の構成

入門編、初級編、中級編、上級編と章立てされており、章内の各サブタイトルは本タイトルと同様に「○○するな」という文言になっておりべからず集の様相を呈している。

以下、内容に触れつつ感想をさしはさんでいく。

入門編

14年ほど前に出版された本であり、現在はある程度は改善されていると信じたいのだが大手予備校にもシステムの腐敗はあるようだ。

例えば講師それぞれの資質や能力の差異は必ずあり「どの先生も同じ水準の授業ができます」というのは建前でしかない。

これは地方の学習塾でも似たようなことが言える。

そもそも小さい塾だと専任の講師を雇うことが難しくアルバイトの大学生のマンパワーに頼らざるを得ない。

授業の進め方のマニュアルなどは一応は存在するもののやはり講師ごとの力量の差はあるし、そもそものマニュアルや指導方針も現場に合ってないこともある。

初級編

★感動ばかりを欲しがるな

★「画期的方法」を求めるな

★熱血講師について行くな

といったサブタイトルが並ぶ。

見かけだけの感動を押し売りするような熱血講師を痛烈に批判している。

一見、斜に構えた意見に思えるが、著者の考える情熱は静かでじわじわと燃え上がるようなもので、綿密な授業準備や資料作成、授業のタイムキープなどさりげないところに現れてくるものだという。

受験業界のCMは一時期、講師の強烈な個性を切り取って見せたものが多かった。それを見て「受験業界の講師はこうあらねばならないのか」と思ってしまった人もいたことだろう。

だが、えてして優秀な講師はわかりやすい感動などを武器にしない。

なぜならば学習というものが地味で地道な鍛錬の繰り返しであることを知っているからである。

感動は一時的に人の心を揺り動かしてくれるかもしれないが、強い気持ちは必ず長続きしない。

中級編

★成績は急上昇させるな

★予習がすべてと考えるな

★ミラクル君にはなるな

★理科と社会を後回しにするな

★出題傾向の研究ばかりに夢中になるな

など。

この章は特に、予備校や塾に通う生徒たちやその保護者だけでなく、講師や塾経営者などにも戒めとすべき記述が多くあると感じた。

一部界隈で常識とされていることへのアンチテーゼが多い。

初見時は成績を急上昇させてはいけない理由がいまいち理解できなかったが今ではわかる。

成績を急上昇させるには例えば定期考査の対策プリントをとにかく詰め込むようなことで、ドーピングと同じようなものだ。

そしてそれは自らの血肉とはならず、そればかりか「短期間勉強すれば成績は上がる」という間違った成功体験による間違った学習観を植え付けてしまう。

その他の節も通底して地道にじっくりと地力をつけていくことを推奨するものである。

勉強に逆転劇などないし、仮にあったとしても勘定に入れてはいけない。

上級編

主に受験直前や本番での立ち回りについての他、保護者への注意を書いた節もある。

また、「国語が得意な人はちょいワルな人が多い」というのは珍しい主張だと思う。

国語ができる人はなぜちょいワルか?

筆者は国語ができる人を「学校をさぼって喫茶店で文庫本を読むような人」と評している。

自分の周りにこういう人物は存在しなかったのでイメージしにくいのだが、表現の角度を変えるとつまりは「行間を読める人」なのではないかと思った。

いい子とは、思考が直線的で、価値観が一つに統一されている人間である。直線的な思考の持ち主は、イタズラと道草の価値を認めない。直進で進むのには、ムダだからである。

国語が得意な人は道草を楽しみ、イタズラに価値を見出す。

それは納得だ。

しかし著者は「数学はいい子でないとマルがもらえない」と書いており、そこはぼくとは意見が分かれる。

数学こそ言われたことだけやるような優等生ではなかなか伸びないと思うのだがどうだろうか。

おわりに

「はしがき」にも書いた通り、今回、この本を書きながら常に念頭にあったのは、受験の世界に溢れている迷信・デマ・伝説の類いを少しでも減らしたいということであった。

本書の刊行から10余年。

迷信やデマの類いは多少は減っただろうか。

しかし、学習に対してまだまだ思い込みや勘違いによる非効率はまかり通っている現状はあるように思う。

一塾講師としてやれることはあまりに少ないが、常に学び戒めていきたいものである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?