第1177回 神なる鳥

①https://haruaki.shunjusha.co.jp/posts/1437より引用の「日本書紀」に登場するセグロセキレイ(体長約21㌢)

古今東西ね人々は自由に空を飛ぶことができ、自分の行きたいところに移動出来る鳥に憧れもしましたが、神のように神々しく扱いました。我が日本では「日本書紀」に日本を創設したイザナギ、イザナミの二柱の神に、子作りを授けたセグロセキレイのことが記載され、他には八咫烏はは、日本神話に登場する三本足の烏であり神。神武東征で神武天皇のもとに遣わされ、熊野国から大和国への道案内をしたとされ、天皇軍を勝利に導きます。この烏が黄金のトビと言う説もあります。

②-1.ギリシャ神話のゼウスの聖鳥のイヌワシ(体長約81〜89㌢)

②-2.http://taoowl.seesaa.net/article/451039203.htmlより引用の女神アテナの聖鳥はコキンメフクロウ(体長約23.5〜27㌢)

場所は変わって、常に特定の神のそばにいる鳥、また、その神の象徴とされた鳥は、聖なる鳥「聖鳥」と呼ばれ、そうした鳥は、日常の中にいるあたりまえの存在と同時に、その神と強く結びついた特別な存在でもあり、帯びた神性から、一部は崇拝の対象にもなりました。ローマ神話の女神ジュノーの聖鳥はガン。ギリシア神話の主神ゼウスの聖鳥はおもに②-1.の写真のイヌワシで、女神アテナの聖鳥は知恵の象徴とされた②-2.の写真のコキンメフクロウで、故に硬貨も発行されました。

③ヒンズー教の創造神であるブラフマーの聖鳥のオオハクチョウ(体長約140㌢)

インドでは、ヒンズー教の創造神であるブラフマーの聖鳥が③の写真のオオハクチョウであったり、メソポタミアでは、シュメール神話の「戦いくさと豊穣の女神」でもあったイシュタルの聖鳥がクジャクバトであったりしました。さらに神話の中には、世界の半分を覆うほどの翼をもった巨鳥や、定期的に死と生を繰り返すことによって永遠の命を維持する鳥さえも存在しました。それが死んでも蘇ることで永遠の時を生きるといわれる不死鳥のフェニックス(別名火の鳥)のことです。

④-1.アメリカ先住民が伝える神話に国土を創ったスズガモのつがい(上がオス、下がメス共に体長約46㌢)

④-2.https://blog.goo.ne.jp/ssato555/e/c3ddc50fcdd326ee50fcb8df84c28e12より引用のオーストラリア先住民アボリジニの創世神話に登場するワライカワセミ(体長約40〜47㌢)

アメリカ先住民が伝える神話には、④-1.の写真のスズガモが海に潜り、クチバシですくい上げた泥から人間が暮らす世界がつくられたという、鳥がより直接的に創世に関与した話も残されています。オーストラリア先住民アボリジニの創世神話には、人間の笑い声のような声で鳴くことからその名がついたワライカワセミが深く関わっているといいます。創世まもない世界に毎朝、陽を昇らせる重要な役目は精霊たちで、精霊がうっかり寝過ごすと世界に昼が訪れなくなってしまいます。

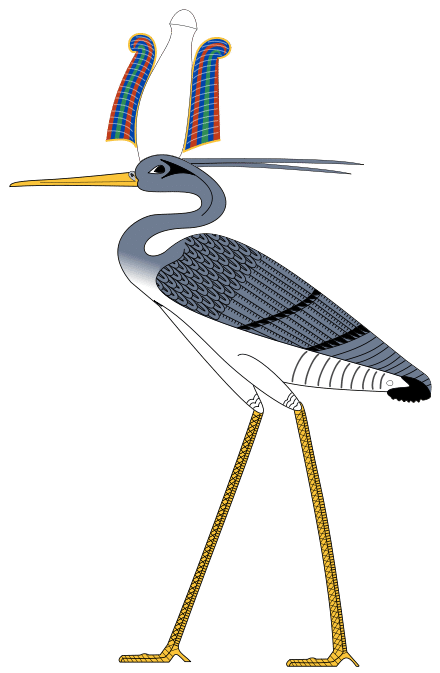

⑤-1.https://haruaki.shunjusha.co.jp/posts/1437より引用の古代エジプトの霊鳥ベンヌ

⑤-2.http://zoocoro.blog.fc2.com/blog-entry-3054.htmlより引用の⑤-1.のベンヌのモデルとされるアオサギ(体長約93㌢)

今から3600~3900年ほど前の古代エジプトの人々は、『ベンヌ』という、霊鳥にして神でもある存在を崇めました。ベンヌは、一年を通してナイルの河畔に生息しているアオサギがモデルとされ、その姿でのみ描かれ人間の形状はとりません。ある言い伝えによれば、天地と神々を創造したとされるアトゥム神、のちに太陽神ラーと習合してラー・アトゥムと呼ばれた神は、ベンヌとして、混沌の海(原初の海)のヌンから、自らの力、自らの意思によって生まれたといいます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?