第1961回 鳥の名工

①Twitterより引用の鳥の大工さん

私は「鳥の大工さん」といえば、キツツキを思い出してしまいます。中学生の頃に英語の授業で鳥は“bird"で、大工さんは“carpenter"と習い、その授業中に、先生が「鳥の大工さん」のことを授業での教科書の範囲外で教えて下さりました。鳥の仲間にキツツキがいて、英名は“woodpecker"であり、“wood“は「木」で、"pecker"は「(クチバシで)突く」これが合わさり「木を突く鳥」でキツツキとなったことを話されましたし、小学生の頃にアニメで「ウッディー・ウッドペッカー」という外国から配信放送され「森の大工」はキツツキだと思っていたのに、もっと名工の鳥がいました。

②-1.https://tokyo.birdlife.org/archives/hih-princess-takamado/19111より引用のつがいのエナガ(左がオス、右がメス共に体長約14㌢)

②-2.https://www.birdfan.net/2013/06/14/23088/より引用のキクイタダキ(体長約10㌢)

②-3.https://www.birdfan.net/2018/06/08/63016/より引用のミソサザイ(体長約10㌢)

①の項のキツツキには小さなものは体長約15㌢のコゲラからよくキツツキの代表的な存在のアカゲラが体長約24㌢で、日本最大のキツツキのクマゲラが体長約46㌢。これらのキツツキは自らのクチバシを使って木の幹に穴を開けて、営巣することで「森の大工」として有名です。しかし、穴を開けるだけで、これということはしません。今回この②-1.の写真のエナガは、体長約14㌢で、実質的に尾羽が長いので、尾羽の長さを差し引きますと約8㌢くらいかなとも思います。いま日本で一番小さな鳥とされていますのは②-2.の写真のキクイタダキと②-3.の写真のミソサザイが体長約10㌢で最小とされますが、このエナガもその仲間です。

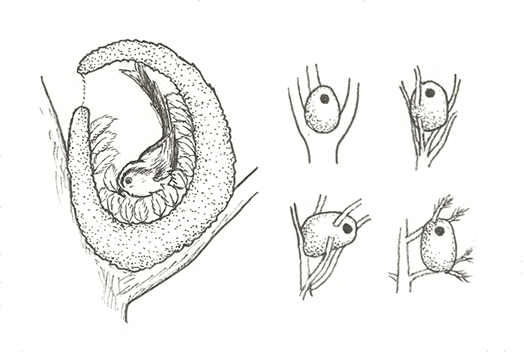

③-1.https://www.misawa.co.jp/50th/sumai/village-mountain/long_tailed_tit.htmlより引用のエナガの巣作り第一弾

③-2.https://www.misawa.co.jp/50th/sumai/village-mountain/long_tailed_tit.htmlより引用のエナガの巣作り第二弾

③-3.https://www.misawa.co.jp/50th/sumai/village-mountain/long_tailed_tit.htmlより引用のエナガの巣作り第三弾

③-4.https://www.misawa.co.jp/50th/sumai/village-mountain/long_tailed_tit.htmlより引用のエナガの巣作り第四弾

③-5.https://gifunoki.net/minorin/enaganosu/より引用のエナガの営巣

なんと、この小さな鳥が巣作りの名工だといいます。日本では九州以北に留鳥または漂鳥として生息します。属名の"Aegithalos"はギリシャ語で「シジュウカラ類の一種」。この小さな鳥は、冬まだ寒い二月になると、つがいで葉を落とした木の枝に「ジュルジュル」と鳴きかわしながらせわしなく動き回ります。よく見ると、幹や枝に生えたコケをくちばしでつまみ取っています。またガのまゆやクモの糸を集め、こんな巧みな手法で、子育てのために考えられた営巣を行うのです。その他の鳥たちが使わない材料を集めて作ります。 ③-1. 巣をつくる場所に採ってきたコケを足で踏んでくっつけます。 ③-2. ガのマユの糸を外側と内側と交互にひっかけて、コケの壁を周りに積み上げていきます。 ③-3. 半分以上積み上げると先端向かって細くしていき壷の形をつくっていきます。 ③-4. 最後に屋根をつくり、出入り口を風向きにあわせて横向きにします。最後に中に羽を入れ温かくして完成です。 そして、苦労の末完成したのが③-5.の写真です。

④https://www.misawa.co.jp/50th/sumai/village-mountain/long_tailed_tit.htmlより引用のエナガの営巣の中の様子

では、他の鳥たちが使わない苔であるとか、ガのマユの糸やクモの糸という繊細な材料を使って作られた巣の中の構造はどのようになっているのかを上記の④のイラストに基づき説明致します。同じ一本の木でも、巣をつくるところによって風向きや日当たりが違うため、巣の入り口の向きを変えたり、巣を横長にしたり工夫を凝らしています。巣は縦長の楕円形。巣穴の入り口はたった3cmしかありません。卵が割れないように、巣の中に羽毛を運び完成です。エナガの巣は、とても軽いので風が吹くと大きく揺れます。時にはそんな風にあおられ、巣が壊れることもあります。エナガにとっては、計算済み。すぐ作り直します。

⑤-1.https://tokyo.birdlife.org/archives/hih-princess-takamado/19111より引用の子育てするエナガ

⑤-2.https://amamoto.at.webry.info/201904/article_11.htmlより引用の18羽のヒナのエナガ団子

そんな親鳥エナガの産まれてきますヒナたちのために丹精込めて作り上げたヒナの身体に暖かく、優しいその巣を使って子育てをするのです。産む卵の数は7〜10個ほどと数は多いのですが、卵やヒナの生存率はあまり高くないようです。逆に、そのために多くの卵を産むとも言えます。そんなエナガはつがいで営巣します。また他の鳥たちが春になって繁殖するのに、まだ暖かくない早春からの繁殖は天敵のヘビがまだ冬眠している間に育ててしまうことのようです。それゆえに家族の結束は固く、自分たちが身体が小さなこともあり、親鳥だけでなく、以前の兄弟たちも弟たちの餌やりに⑤-1.の写真のように手伝います。またそのヒナたちが巣立ちをして、行うのが⑤-2.の写真のエナガ団子なる横一例になりヒナたちが身体を寄せ合うという物で、私は余りにも小さなエナガのヒナたちが自主防衛のために皆んなで集まるのだと。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?