第1910回 色んな鳥の姿

①https://www.google.co.jp/amp/free_illustrations.be-bop.info/article/214645407.html%3famp=1より引用の色んな鳥のシルエット

①の鳥のシルエットイラストのように、野鳥は千差万別で「色んな鳥の姿」という風にタイトルも付いています。このシルエットの鳥たちをご覧頂いても、身体の大きさも千差万別てあり、色んな身体の部位にも当たり前ですが違いはあります。身近な鳥でいいますと、スズメは茶色い身体に顔には黒斑があり、クチバシは小さいほうです。また物差し鳥の記述で、体長は約15㌢です。カラスは二種類いて、真っ黒な身体の色は二種ともですが、クチバシの形状で、太いほうがハシブトガラス、細い方がハシボソガラスとなります。ブトの体長は約56㌢、ボソは約50㌢て身近な鳥では一番大きなほうです。公園などにはハトがいます。近年ではハトも二種いて、お年寄りや子供からパンやお菓子を貰っているのはドバトです。従来は平地から山地の明るい森林にいた別名ヤマバトことキジバトはメスなキジの身体の色と似ています。そして二種とも同じ大きさ、などなど色々です。

②-1.http://www.birdfan.net/2018/03/02/60360/より引用のヘラサギ(体長約86㌢)

②-2.http://www.birdfan.net/2018/05/11/62178/より引用のクロツラヘラサギ(体長約74㌢)

②-3.http://www.birdfan.net/2020/02/14/77116/より引用の左がコサギ(体長約61㌢)と右がダイサギ(体長約89㌢)

②-1.の写真は日本では数少ない冬鳥のヘラサギで、②-2.の写真は日本には冬季に越冬のため、飛来する冬鳥のクロツラヘラサギです。日本には色んなサギの仲間がいますが、②-3.の写真には留鳥のダイサギとコサギが写っています。その他にはチュウサギとかアマサギなどの白鷺や、ゴイサギ、ヨシゴイ、ササゴイなどが生息しています。ですが、ヘラサギとクロツラヘラサギの二種だけは名付けの通り、クチバシがヘラかもしくはしゃもじのような形をしています。食性が動物食なので、干潟や水田、湿地などでクチバシを水につけて左右に振り、クチバシに触れた魚、カエル、カニなどを捕食するその為にしゃもじ状なのです。

③-1.https://www.pinterest.jp/pin/519321400785563282/より引用の害虫を食べるシジュウカラ(体長約14㌢)

③-2.https://www.juca.jp/blog/2015/より引用のヒナにも虫を給餌するシジュウカラ

③-3.https://blog.goo.ne.jp/wagtail6678/e/ba2623fa62bae248c0f4a3130c43f8e0より引用の毛虫を食べるムクドリ(体長約24㌢)

③-1.の写真は松についた害虫を食べるカラの仲間のシジュウカラです。シジュウカラは虫のいない冬を除いた時期に、③-2.のような子育てのときにはヒナにも給餌しますので、一羽で年間に12万5千匹の虫を食べます。③-3.の写真のムクドリも同量を食べるといいます。また冬になると、シジュウカラは餌が乏しくなるこの時期に、人間から餌台を設置してもらい、ピーナツなど、これまであまり食べたことのない食糧をお腹に吸収するために、腸の長さを調節し、夏は昆虫を消化するために短くしているといわれて、生き抜くためです。ここで肝心なことは、シジュウカラやムクドリがいなくなっても、ほかの鳥たちが害虫を食べるだろうと考えてもそれは無理で、なぜなら腸の長さを調整したり、薄い針の様なクチバシを持ってして、大量の害虫を食べて駆除してくれています。

④https://smallzoo.net/shimeより引用のシメ(体長約19㌢)

④-2.https://blog.goo.ne.jp/wtn1948/c/b3e1f66a3b76f3f68278cd53b81888c5より引用のカワラヒワ(体長約14㌢)

④-1.の写真のシメと④-.2のカワラヒワは共に怖い顔として有名です。顔の眼を覆う部分が黒いことも怖い表情の一因かと思います。今回はその顔のことではなく、共に分厚いクチバシのことです。年中、ほかの野鳥が食べない消化が困難な植物を食べますが、クチバシは種子を砕くために強力です。クチバシがこの目的のために適応しているだけでなく頭骨や筋肉もそれに適応しています。カワラヒワは比較的に硬くはないヒマワリの種子を好みますが、シメはムクノキ、エノキ、カエデなどの硬い種子を好みます。もしシメがいなくなりましたら、全景観への種子散布が止まってしまうのです。自然界のバランスが狂います。

⑤-1.http://satoshin.web.fc2.com/birds/kera.htmより引用のアカゲラ(体長約24㌢)

⑤-2.https://www.google.co.jp/amp/s/www.pinterest.com/amp/pin/146789269088398145/より引用のヤリハシハチドリ(体長約13.5㌢)

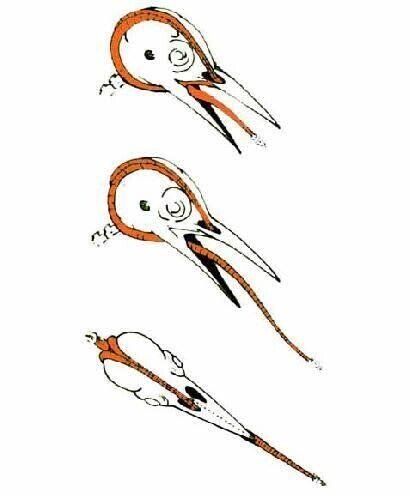

⑤-3.http://nature-sr.com/index.php?Page=11&Item=145より引用のキツツキの長い舌の構造のイラスト

この項では、一見してまったく違う種族であり、また近種といった繋がりでもなんでもない別々の野鳥がある一つのことで繋がっていることの表れです。⑤-1.の写真はアカゲラという日本でのキツツキの代表的な種です。対する⑤-2.の写真は遠い昔の繋がりはアマツバメというハチドリの仲間のヤリハシハチドリです。キツツキとハチドリでは生活様式でも種族的にも非常に違って見えますが、極めて高い共通の適応的特徴があるといいます。⑤-3.のイラストのように、キツツキは木の幹の中に潜む虫を長い舌を使って食べます。ハチドリにも頭骨内に非常に長い舌を収納するための溝があり、長い舌は果汁や花の蜜を吸います。このように、容姿や生活が違っても構造は同じです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?