第511回 ホトトギス(2回目)の不思議

①http://www7b.biglobe.ne.jp/~yyyy/natsu.htmlより引用

ホトトギスといえば、日本では古来、様々な文書に登場し、「杜鵑」「杜宇」「蜀魂」「不如帰」「時鳥」「子規」「田鵑」などの漢字表記や異名があります。また「恰好」とも表し、カッコウの漢字表記と同じだから呆れてしまいます。このホトトギスはこのカッコウと表記されるのも不思議ですが、何故ウグイスなどに托卵するのか、また「忍び音」と言われる鳴き方をするのか。

②ホトトギス(体長約28㌢)

江戸時代に「郭公」をホトトギスの表記として使用するのは誤用であるということが盛んに主張されたようです。「郭公」とはいかなる野鳥なのか、それ以前はカッコウは少なくとも知識階級にはあまり馴染みのない野鳥だということで、カッコウが注目されるようになります。和名も定着はしていなかったようです。まぁパッと見が②と③ですから、見間違えてもって思います。

③ホトトギスに似ているひとまわり大きいカッコウ(体長約33㌢)

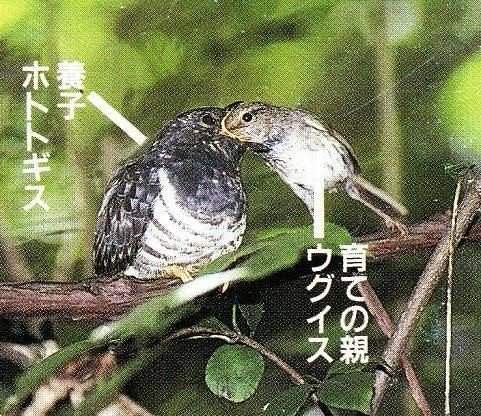

次にホトトギスの不思議なことは、④のように自分より小さなウグイスやヤブサメなど野鳥に「托卵」することです。何故自分で育てないのか。それはホトトギスには羽毛という保温性の高い毛がないので、抱卵しても産めないことから托卵します。また自分より小さな野鳥にしなければ、「仮親」先でかえったヒナが他の卵を排除できないからです。

④http://blog.canpan.info/dandan-minoh/_pages/user/m/article?article_id=214774&page=2より引用の托卵するホトトギス

最後はホトトギスの「忍び音」です。ホトトギスは喉から血が出ろかのようにけたたましく鳴いています。どこが「忍び音」なものかと思ってしまいます。ホトトギスは「托卵」する機会を狙って、他の夏鳥より遅く飛来し、五月半ば過ぎから夜に鳴きます。これを「忍び音」と思っていましたが違いました。五月前の鳴き声を「忍び音」というのです。またそれが「初声」でもあります。

⑤正岡子規はホトトギス

私たちがこのホトトギスの鳴き声を聞けるのは五月半ばの頃であり、それはホトトギスが夜中に鳴いているときです。私には密かに鳴く声など未だかつて聞いたことがありません。それこそ正岡子規が喉から血が出るほど鳴くホトトギスを自分に見立てて、『子規』と名付けたくらいにホトトギスは鳴きます。「特許許可局」「てっぺんかけたか」は有名になりすぎての「ききなし」です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?