第712回 ミヤコドリはユリカモメ?

①https://blog.goo.ne.jp/suzurodebird/m/200909より引用のミヤコドリ(左側の4羽)とユリカモメ(右側の2羽)

ミヤコドリを語る時に、日本の古典文学に登場する「都鳥」は、現在の和名がミヤコドリである鳥ではなく、ユリカモメを指すとする説が有力です。 その根拠として『伊勢物語』の「九段 東下り」が示されます。その中で「白き鳥の嘴と脚と赤き、しぎの大きさなる、水の上に遊びつつ魚を食ふ」とあります。大きさや体の特徴、水面を泳ぎながら魚を食べている事などから、この鳥はユリカモメと推定されています。なぜミヤコドリがユリカモメと間違えられたのでしょう。

②ミヤコドリのつがい(手前がメス、奥側がオス、体長約45㌢)

ミヤコドリはかつて日本では旅鳥または冬鳥として主に九州に渡来していましたが、近年は東京湾でも定期的に観察されるようになりました。海岸で小さな群れを作ってすごすことが多いです。クチバシは上下に平たくて先が鋭く、わずかに口を開けた二枚貝に素早くくちばしを差し込み、貝柱を切断して殻を開け、中身を食べます。それほど二枚貝が好きで、そのクチバシはセンサーのように海中の砂の中にいる貝を探し当てます。またアイルランドの国鳥に認定されています。

皆さんの中にも、冬の鴨川や桂川でユリカモメが群れ飛ぶ姿を見ている人も多いと思いますし、実際に多くのユリカモメがいます。でも平安時代の初期にいなかったのか。それとも都鳥そのものがユリカモメではなく別の鳥なのか。確かにミヤコドリという鳥はいます。右の写真がそうです。足とくちばしは赤いのですが、白い体ではなく頭から背中は黒い色をしています。水の上を泳ぎ回って魚を食べることもありませんし、海岸や干潟に一時的に渡来する旅鳥で、数も少ないです。

③ユリカモメのつがい(左側の夏羽で顔が黒くなっているのがオス、右側がメス、体長約40㌢)

対するユリカモメはミヤコドリよりも小さな身体ですが、①の写真を見てみてもその大きさの違いはあまりわからないです。基本的にはカモメの仲間と同じく魚や甲殻類、オキアミを食べますが、カモメの仲間としては珍しく様々な環境に対応できる雑食性で、植物性のものも食べ、河川や湖にもいます。身近な野鳥で言えばカラスみたいな野鳥です。また夏場の繁殖期になると③の写真のように、頭の部分だけ黒くなり、まるで覆面をかぶっているように見られます。

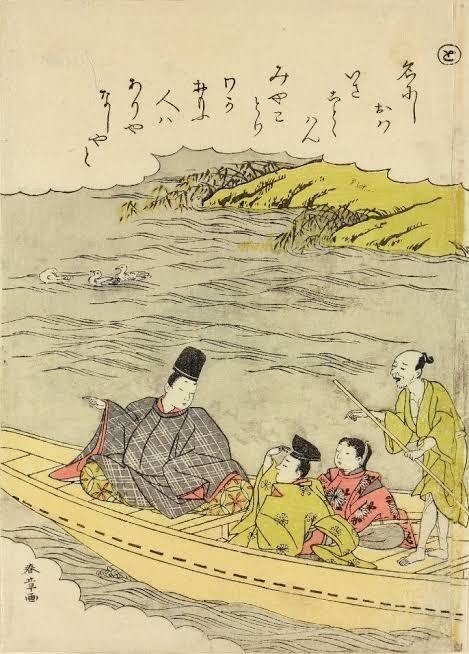

④https://ja.m.wikipedia.org/wiki/伊勢物語より引用の在原業平が伊勢物語の第九段「東下り」の一節

④の絵は、伊勢物語の内容は京の都から、自分探しの旅に東国へ出かけた男達の話です。この男達はそれぞれ妻や恋人を京に置いたまま出かけていました。三河から駿河を通って関東地方に入り、隅田川を船で渡っていました。川を渡ることで、京からさらに遠く離れてしまうという感傷に浸っていたときに、ふと目に映ったのは、真っ白な体で赤い足とくちばしをもつ、シギぐらいの大きさのきれいな鳥が水の上を泳ぎながら魚を食べている様子でした。それがミヤコドリというのです。

⑤https://www.google.co.jp/amp/s/amp-tokuhain.arukikata.co.jp/kyoto/2019/01/post_1383.htmlより引用の鴨川のユリカモメ

ミヤコドリは旅鳥か九州に飛来する冬鳥と言うことになっています。皆さんの中にも、冬の鴨川や桂川でユリカモメが群れ飛ぶ姿をご覧の人も多いと思います。でも平安時代の初期にいないのでは。それとも都鳥そのものがユリカモメではなく別の鳥か。確かにミヤコドリという鳥はいます。足とくちばしは赤いのですが、白い体ではなく頭から背中は黒い色をしています。水の上を泳ぎ回って魚を食べることもありません。しかしユリカモメは近年に鴨川に現れました。謎だらけです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?